EL REVÉS DE LA TRAMA

EL REVÉS DE LA TRAMA

Fotomontaje con tapa de La segunda venida por Emnanuel Prado.

Por Diego Sztulwark

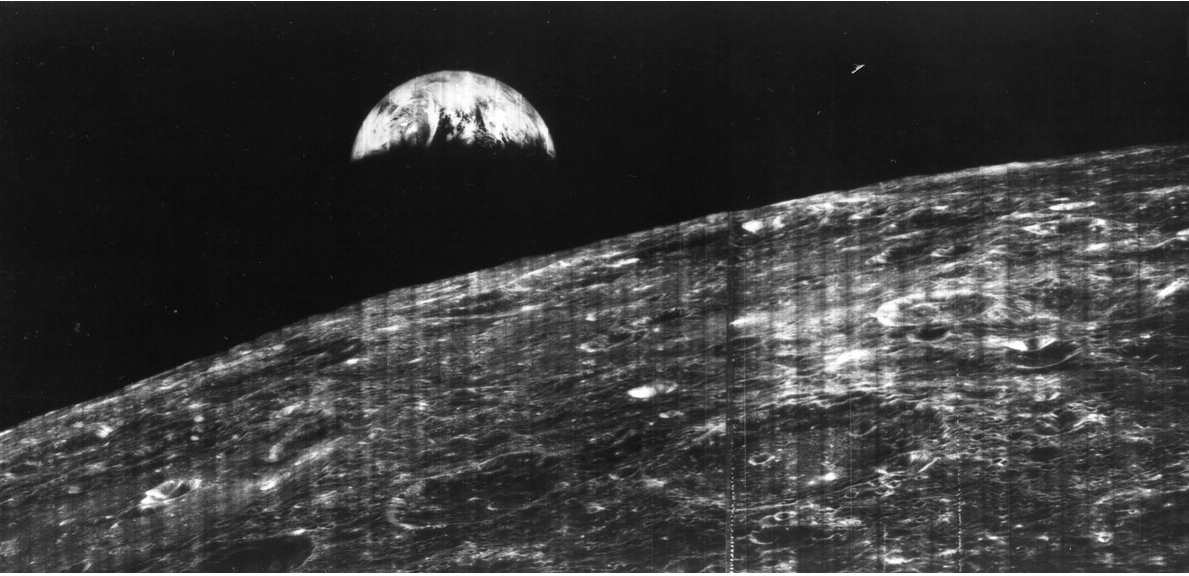

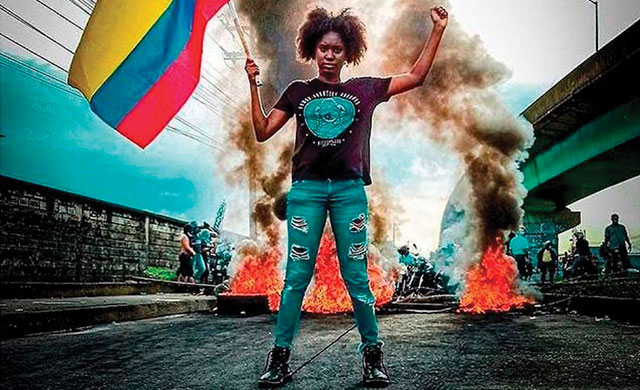

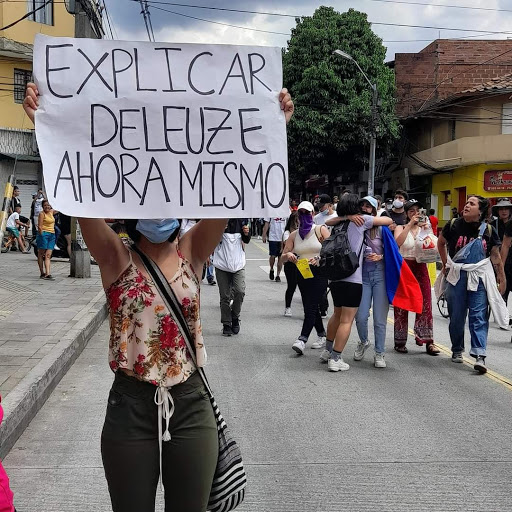

00. Fotos. Hará un poco más de un año que, en medio del estallido que está transformando a Chile para siempre, circuló por las redes sociales la imagen de un grafiti callejero que decía algo así como: “A leer la Ética de Spinoza”. Una serie comienza a formarse cuando, hace unos pocos días (estamos en junio de 2021), circuló otra foto, proveniente de las recientes manifestaciones populares en Colombia, en la que se ve a una mujer joven sosteniendo un cartel escrito también a mano en el que se leía: “Explicar Deleuze ahora”. El punto que llama la atención es la irrupción de trazos filosóficos, porque estos nombres −Spinoza, Deleuze− implican lecturas, y remiten a ciertas maneras de la explicación; parecen venir de otro mundo, pertenecer a otra escena. Seguramente una escena universitaria. Lo propio de este tipo de tumultos urbanos, aspecto que confirma su alma libertaria, es volcar las bibliotecas a la calle. De este vuelco estamos hablando, de una nueva disposición entre cuerpos y enunciados que afecta decisivamente los modos de lectura, que reubica al pensamiento llamado filosófico entre el rigor meditativo (situación convencional de estudio) y la apropiación revoltosa de la lectura militante. En un texto sobre el 2001 argentino, el pensador italiano Paolo Virno se refería a un tipo de lectura, paciente y generosa, capaz de interesarse tanto en “la Historia universal de la eternidad de Borges como en el estudio de los piqueteros”. Un lector propiamente filosófico, que entiende la filosofía como un encuentro entre ficción y lucha de clases. Las fotos muestran una nueva manera de concebir la filosofía: se lee en y desde la atmósfera callejera de la revuelta. Esta serie de apenas dos imágenes debería colocarse dentro de una serie mayor, cuyo punto de partida es aquella conocida fotografía del Che Guevara leyendo en la altura de la copa de un árbol, sobre la que escribe Ricardo Piglia en El último lector.

01. Consignas. En su nuevo libro La segunda venida, Franco “Bifo” Berardi delinea la función precisa de la filosofía de este tiempo. Acorde con el tono teológico-poético del título, la concibe como una actividad dedicada a descifrar cuestiones inadvertidas en la madeja del presente. Entendámonos: el tiempo presente es tendencia, neoliberalismo y, en el extremo −al que estamos arribando−, suicidio sistémico. Esta función de la filosofía fue encarnada por Rosa Luxemburgo. Fue ella quien, con la consigna “Socialismo o Barbarie”, enseñó a postular un posible −socialismo− contra una tendencia bárbara. El posible, que debe ser creado (pensado y realizado), resulta anticipado de un modo casi somático. La lectura filosófica extrae de la tendencia del capital una alternativa histórica. Encuentra, en la lucha antagonista, la coincidencia de una nitidez con una urgencia. Un siglo después, como es notorio, la barbarie no ha dejado de triunfar. En estas condiciones más bien angustiantes Bifo escribe, para situarnos hoy, “Comunismo o Extinción”.

02. Citas. Fue en Colombia que el discurso de la llamada extrema derecha introdujo la cita filosófica guattariniana. Siendo Guattari célebre compañero de Deleuze, es razonable conjeturar que el cartel de la foto –“Explicar Deleuze ahora”– sea una respuesta, o un pedido de respuesta, a esa derecha. Una derecha que es sanguinaria, tanto en Colombia como en Chile. En efecto, fue el ex presidente Uribe quien puso a circular el enunciado en cuestión (la “revolución molecular disipada”) como noción clave de una estrategia represiva. Según se sabe, la cita de Uribe proviene de un ideólogo ultraconservador chileno de nombre Alexis López Tapia. Se confirma, entonces, el eje Colombia-Chile. Un eje contra-filosófico. Que lee –y leer siempre es apropiarse de enunciados– en función de asegurar la tendencia neoliberal. De allí, insistimos, el cartel: ¡Explicar a Deleuze! O a Guattari. Explicar, en este contexto, es devolver. Devolverle a la filosofía su lenguaje. En esta línea escribe Bifo:

“La revolución molecular no tiene absolutamente nada que ver con una táctica de combate. Más aún: cuando se habla de revolución molecular, se habla, de hecho, de un proceso que no puede estar dirigido ni programado, ya que no es un efecto de la voluntad racional, sino justamente una expresión del Inconsciente, del deseo que no tiene nada que ver con las formas políticas establecidas ni con la astucia de algún marxista oculto en algún sitio en el bosque. Muy por el contrario, la revolución molecular es un borbotón del inconsciente social que puede ascender cuando la voluntad organizada de la política pierde su poder, cuando el deseo irrumpe en el dominio del orden represivo.” (Ver acá el texto completo)

03. Lecturas. Entonces, no hay enunciados inocentes. Toda lectura es lucha de clases. Por eso Walter Benjamin, admirador de Luxemburgo, escribe sobre la necesidad de una “lectura a contrapelo”. Lo que David Viñas llamaba el “revés de la trama”, un dispositivo crítico, de tipo histórico-literario, que viene muy a cuento. En su libro De los montoneros a los anarquistas, de 1971, Viñas lee, en esta clave, un capítulo central de la Argentina. Un capítulo que vale por sus analogías posibles. Se trata del período que va de la Batalla de Pavón (1861), que consolida el avance arrollador del “burgués conquistador” (la oligarquía en su fase ascendente), hasta los preparativos del centenario. La tendencia se presenta como síntesis que vincula armamento moderno, poder económico porteño y liberalismo europeo. Se materializa como sucesivas victorias militares contra el indio y gaucho. La utopía burguesa era la democracia liberal ilustrada fundada en la inmigración europea blanca, es decir, en un repoblamiento del país, una sustitución racial. El revés de la trama muestra otra cosa: una modernización capitalista violenta, un sometimiento de la fuerza de trabajo a un régimen semiesclavista, la apropiación/concentración de la tierra, y una ideología darwiniana, autoritaria, positivista, racista. El revés de la trama son los conventillos y la huelga. Ferroviarios y obreros tipógrafos en primer lugar. La lucha de clases proletaria sustituye la oligárquica guerra de las razas.

04. Contrapunto. En 1909 aparece Simón Radowitzky. Nacido en Kiev, en 1891, contemporáneo del soviet de Petrogrado, nacido en una familia judía y testigo rebelde de los pogroms zaristas, migra en 1908 a Buenos Aires. A sus 18 años se erige como contracara del jefe policial del gobierno de Alcorta, el coronel Ramón L. Falcón, hombre de impecable coherencia represiva al servicio de Sarmiento en la guerra contra las montoneras de López Jordán en Entre Ríos, vinculado al general Roca en la Campaña del Desierto y sanguinario masacrador de huelgas obreras. “Mártir de la burguesía argentina”, lo llama Viñas. La bomba justiciera que acaba con Falcón es leída por Viñas como una acción de venganza simbólica por el asesinato del jefe de las montoneras, Chacho Peñaloza (1863). El revés de la trama, en este caso, de la trama oligárquica, torna comprensible la tendencia y la aparición de una nueva lucha de clases.

05. Analogías. El revés de la trama remite al trabajo sobre lo contradictorio, en la misma línea que la tarea de la filosofía de Bifo. En el dispositivo crítico de Viñas, se presta especial atención al procedimiento de la analogía, que permite inscribir trama y revés de trama en el mismo momento histórico en que en otros lugares del planeta ocurren sucesos de similar significación. La analogía permite ver en los hechos locales y nacionales, lo internacional. Comprensión de la tendencia global, e internacionalismo. Cinco décadas después, en La segunda venida, Bifo estudia un espacio inmediatamente global tomado por la guerra, poblado por el fascismo, dominado por las finanzas. Ese global emerge de un cruce entre método crítico antagonista proveniente del obrerismo italiano −que liga tendencia y lucha de clases−, a una particular preocupación por la evolución de la coyuntura norteamericana (el libro fue escrito sobre el final de la presidencia de Trump). Se trata de un global sin analogías, una captación de la tendencia desde su final, una esferización de la lucha de clases. En Bifo la lucha se presenta como el dominio progresivo de una infoesfera (espacio global codificado por los efectos de una fusión entre capital e información) sobre una psicoesfera, subjetividad, mundo psíquico planetario, recubierto por el malestar. Psicoesfera que es, en el revés de la trama, explotación de los trabajadores de la web, pero también conciencia resistente del Sur Planetario. Es en la psicoesfera que bullen las materias de un posible, los sueños de todos aquellos que, para resumir, querrían otro final.

“La utopía burguesa era la democracia liberal ilustrada fundada en la inmigración europea blanca, es decir, en un repoblamiento del país, una sustitución racial. El revés de la trama muestra otra cosa: una modernización capitalista violenta, un sometimiento de la fuerza de trabajo a un régimen semiesclavista, la apropiación/concentración de la tierra, y una ideología darwiniana, autoritaria, positivista, racista. El revés de la trama son los conventillos y la huelga. Ferroviarios y obreros tipógrafos en primer lugar. La lucha de clases proletaria sustituye la oligárquica guerra de las razas.”

06. Vida. Pero no hay solo eso. En la psicoesfera está también la distorsión provocada por la claudicación de las izquierdas y la humillación que el neoliberalismo provocó en la clase obrera blanca: el neofascismo de los trabajadores blancos. Supremacismo que, cree Bifo, caracteriza ante todo a un Norte Planetario y a una raza en decadencia, sexualmente impotente, arrasada por máquina autómata del semiocapital. A diferencia de otros planteos, que, como sucede con Maurizio Lazzarato, ven complementariedad entre neofascismo y máquina de guerra capitalista, Bifo identifica fuerzas en estado de guerra civil. Blancos humillados que toman las armas en defensa de un mundo y unas creencias de superioridad agredidos por la propia tendencia suicida del autómata. El global apocalíptico de Bifo avanza en su marcha hacia la nada barriendo con razas, clases y Estados. Disolución que −y este es un dato central− amenaza la integridad misma de los Estados Unidos. La tendencia, tal y como la lee Bifo, da lugar a la formación de un nuevo gobierno extraestatal: el FAGMA (articulación de Facebook, Apple, Google, Microsoft y Amazon). Gobierno de un mundo cadavérico, trama infocapitalista cuyo revés es la vida misma. Ahí donde gobierna el ensamble entre algoritmo y big-data, la multiplicidad de la vida representada como información manipulable se unidimensionaliza. Vida progresivamente virtualizada. La hipótesis cibernética es aniquilación del cuerpo y el cerebro comunista.

07. Leviatán. El mundo que narra Bifo es el del apocalipsis. El capitalismo, que supo ser productor de bienes y valores, ha entrado durante las últimas décadas (las décadas neoliberales) en una fase decadente y, en ese sentido final, en una fase en la cual su acción produce un solo efecto: disecar toda fuente de vida. La marcha mortífera es indetenible. El dominio ya no es ejercido por los humanos, sino por un autómata infotécnico que traduce todo fenómeno orgánico en algoritmo matemático. Ese es el mecanismo íntimo de la dictadura de las finanzas y del automatismo lingüístico. El tránsito de la constitución estatal al gobierno del autómata se da sobre una misma línea de evolución mecanicista que estaba ya presente en Thomas Hobbes. El nuevo Leviatán liquidó la autonomía burguesa de la política y se presenta ahora como control directo sobre los procesos vividos, sobre lo que Miguel Benasayag ha llamado “la singularidad de lo vivo”. Gobernar es extraer de la vida orgánica un algoritmo informático.

08. Profecías. Y, al mismo tiempo, un nuevo imprevisto que interpretar: Chile. El régimen político del país que fuera la vanguardia y fortaleza sudamericana del neoliberalismo parece desmoronarse. Ahí se concentran las preguntas. Como hace cincuenta años, Chile aparece como el lugar de un experimento incierto. La disolución de lo político convencional es favorable al ejercicio de la filosofía según Bifo. Porque la política funciona como régimen visual de lo “probable”. Permite “ver lo que ya conocemos” a condición de impedir ver lo que precisamos ver: esos posibles que solo la filosofía descifra. La política es impotencia pura si no es interceptada por la filosofía. Chile, entonces, como momento luxemburgiano. Y entonces, se entiende qué cosa puede ser la segunda venida: la esperada contraofensiva de la psicoesfera, la revancha de la subjetividad libre contra el autómata simplificador. El comunismo −una nueva neuroplasticidad− logra responder a la razón cínica. La conciencia reacciona sobre la información. Si el apocalipsis es el anuncio de extinción en manos de una “tecnologización inhumana” creada en Auschwitz e Hiroshima que concentra lo no humano en lo antihumano, en el revés de trama de lo automático Bifo ve materializarse un nuevo posible: la distribución del tiempo, la liberación del trabajo y la insubordinación a la ideología cibernética. El profeta anuncia la filosofía. Toca averiguar ahora si la nueva política, que esa filosofía anticipa, será capaz de actuar a tiempo.

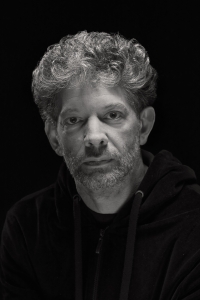

Diego Sztulwark en Buenos Aires en 1971. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de estudio sobre filosofía y política. Fue miembro del Colectivo Situaciones de 2000 a 2009, con el que realizó una intensa tarea de investigación militante complementada con publicaciones, y de Tinta Limón Ediciones. Coeditó la obra de León Rozitchner para la Biblioteca Nacional y es coautor de varios libros, entre ellos Buda y Descartes. La tentación racional (junto con Ariel Sicorski) y Vida de Perro. Balance político de un país intenso del 55 a Macri, basado en sus conversaciones con el periodista Horacio Verbitsky.

Escribe asiduamente en el blog Lobo Suelto.