12 ANÉCDOTAS ESTRAMBÓTICAS DE FEDERICO MANUEL PERALTA RAMOS

12 ANÉCDOTAS ESTRAMBÓTICAS DE FEDERICO MANUEL PERALTA RAMOS

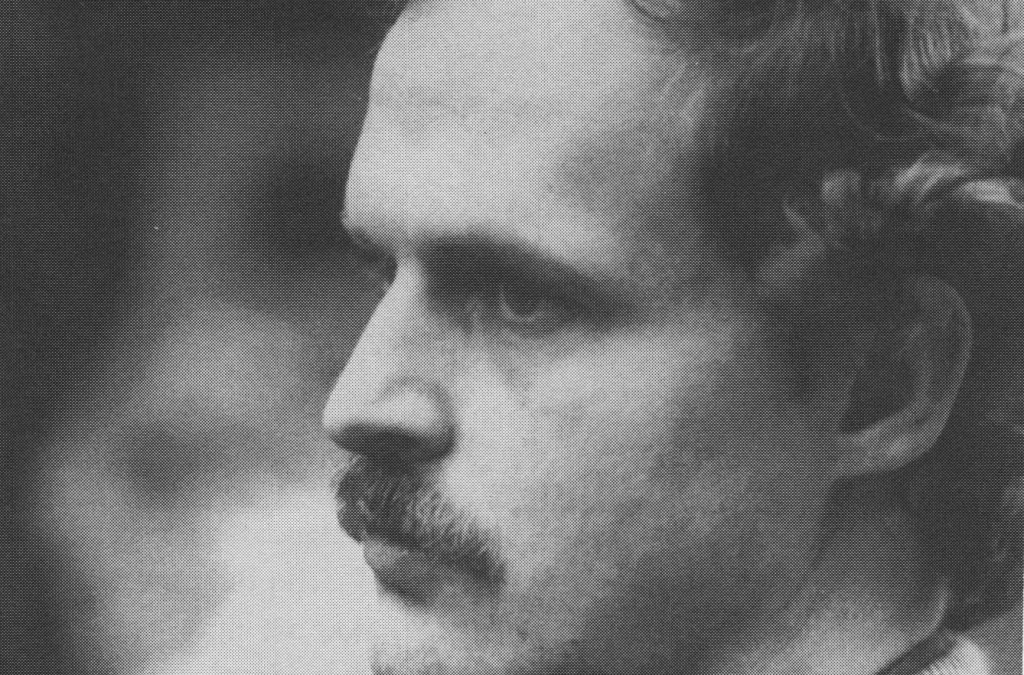

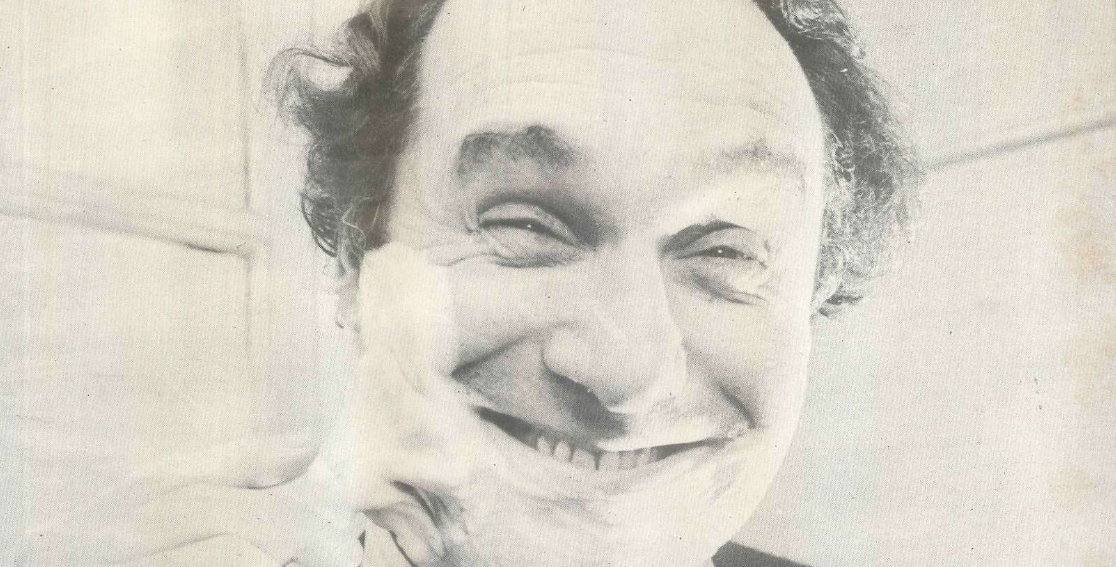

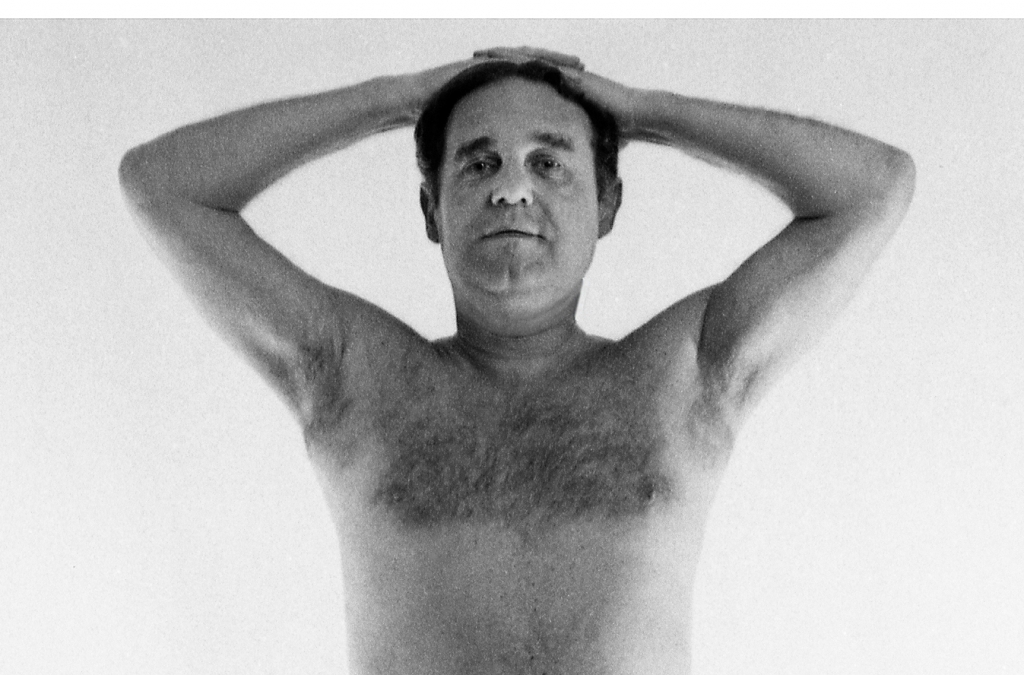

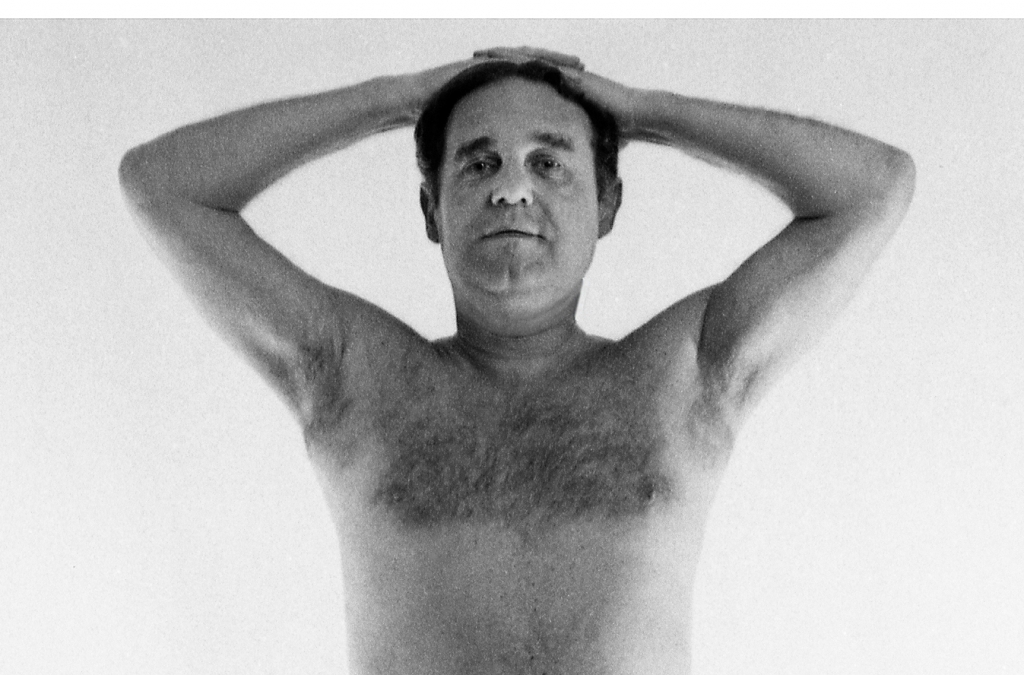

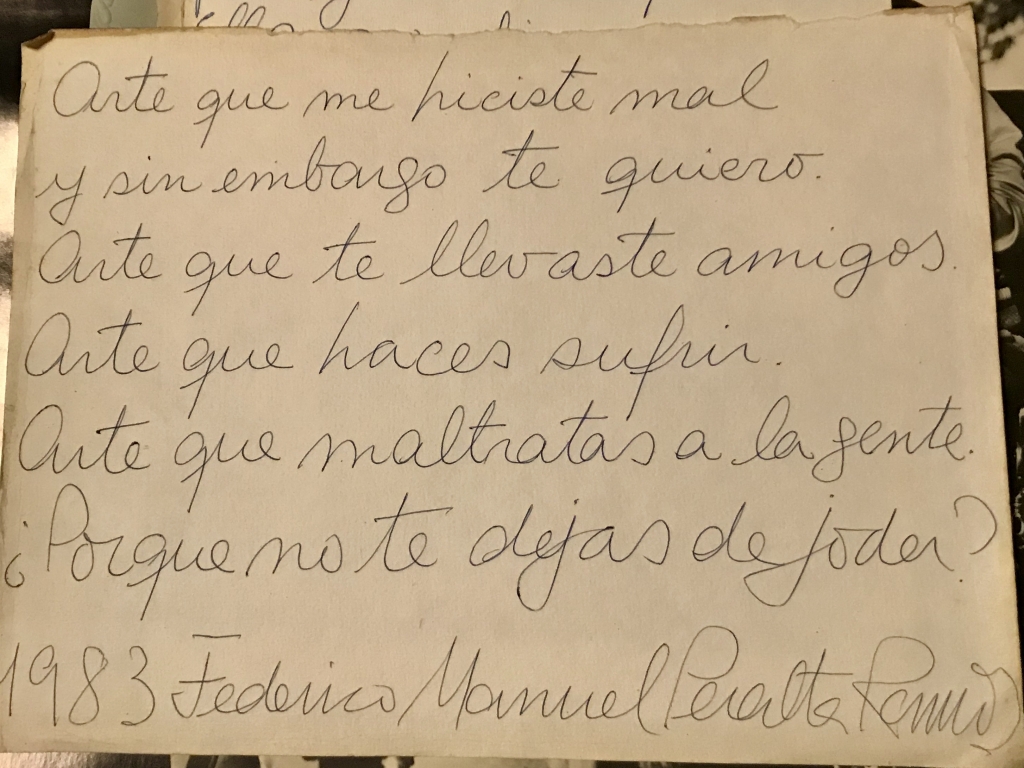

Fragmento del retrato tomado por Silvio Fabrykant

Hay tipos que van por la vida como equilibristas, caminando sobre la cuerda floja a miles de metros del suelo, mirando hacia adelante, tentados de la risa, desdramatizando el dolor del mundo y transformándolo en una absurda genialidad. En Argentina y hasta 1992, existió Federico Manuel Peralta Ramos —sigue existiendo, pero en otro plano—, un artista inclasificable que hizo de su propia vida una obra de arte, una gran bola de nieve de ideas, historias y anécdotas. ¿Era un performer? ¿Un artista plástico? ¿Un poeta? ¿Un monologuista? ¿Un actor? Bueno, todo eso y un poco más. Era de esos tipos únicos, impredecibles, fuera de serie, que van por la vida como equilibristas.

La editorial Caja Negra publicó Del infinito al bife, una biografía coral. La escribió Esteban Feune de Colombi, alguien que, por su formación y su trabajo de performer, pareciera ser el biógrafo ideal. Ahora, del otro lado del teléfono, le dice a Infobae Cultura que “Federico es el delirio” y recuerda un poema de Mario Santiago Papasquiaro. “Si he de vivir que sea sin timón y en el delirio”, dice de memoria. “Da la impresión que Federico vivió sin timón y en el delirio, pero para vivir así hay que tener un timón y momentos quirúrgicos de razón, sino te estrolás contra un poste. El delirio en Federico toma dimensiones muy humanas. Es un delirio literal, un delirio de lo llano, un delirio posible”, agrega.

El año pasado, Feune de Colombi —artista múltiple: actor, escritor, periodista, editor, fotógrafo, performer— estaba escribiendo una crónica por los cincuenta años de la Beca Guggenheim que recibió Peralta Ramos. De pronto se encontró un hilo del cual tirar. Y tiró. “Descubrí que había un terreno fértil y poco explorado, incluso lo que había online era bastante poco, y a veces eso es un lindo aliciente para empezar. Empecé contactando gente relativamente cercana y después el círculo se fue abriendo al punto de que hoy, después de haber salido el libro, hay gente que me escribe diciéndome que lo conoció y que qué pena que no pudimos charlar antes”, cuenta.

Del infinito al bife es un anecdotario zigzagueante que recoge testimonios de 150 entrevistados: familiares, artistas, galeristas, empresarios, personajes que lo conocieron. “Con muchas de esas personas me junté en los mismos bares que Federico frecuentaba y con muchas generé un vínculo muy cercano, de modo que casi que hubiese heredado amigos de él. Es bastante loco eso. Me di cuenta que escribir una biografía es imposible, no llegás nunca al corazón de la cosa. Hay un verso que me gusta mucho de un poeta que se llama Roberto Juarroz que dice: ‘en el centro del vacío hay otra fiesta’. Es como si siempre le pegaras en el palo y eso es lo que está bien”.

NI EN LAS CASILLAS NI EN EL CALLEJÓN

Después de un breve prólogo donde el autor sostiene la conclusión que “actualmente, en Federico, todo está por descubrirse”, empieza la biografía coral. Párrafos o frases como postales. El primero es el galerista Osvaldo Centoira recordando el velatorio.

“Estaba nublado y lloviznaba. Lo velaron temprano en una de las habitaciones del departamento de la avenida Alvear del que no se había mudado cuando murieron sus padres. Lo vistieron impecable. Impresionaba verlo así, de traje y corbata, porque parecía dormido”.

Y continúa: “Cuando trajeron el cajón, el cuerpo no cabía; intentaron de nuevo y nada: el Gordo se había hinchado o tomaron mal la medida. La cuestión es que no había forma de meterlo adentro y se armó un despelote bárbaro. Hasta el último momento Federico nos regaló una instancia surrealista, hasta el último momento se rió de la sociedad”.

EL ÁNGEL DESNUDO

Del infinito al bife está plagado de anécdotas porque, como dice Feune de Colombi, “en Federico la anécdota también es la obra”. Por varios motivos, pero fundamentalmente porque el arte de esa época no quedó registrado de forma audiovisual, entonces todo circuló y circula de boca en boca en anécdotas que se van transformando dependiendo quién la cuente y cuándo la cuenta. “Una cosa que siempre me interesó es que durante muchos meses de la investigación alguien me hablaba de una foto de Federico en bolas y yo no podía dar con ella. Online, olvidate, no había nada. Lo cual a veces es desesperante pero pica”, cuenta.

Federico en bolas. Así es la foto. Feune de Colombi la vio por primera vez en el celular de uno de sus entrevistados. Charlando, este hombre sacó el smartphone, buscó dentro de sus carpetas y le mostró la pantalla. “Efectivamente Federico estaba en bolas y no se veía muy bien la zona del pubis. Según esta persona, Federico, cuando vio esa foto impresa, tapó sus genitales. Finalmente alguien me dijo quién era el fotógrafo: Silvio Fabrykant. Me junté con él y era una de las personas a las que Federico visitaba para dormir la siesta”, cuenta y hace un paréntesis: “Esa es una anécdota increíble: tenía casas en las cuales paraba para dormir la siesta; esta era una, el estudio fotográfico de este hombre”.

Volvemos a la foto: “Fabrykant me contó que esa foto y otros materiales que tenía de Federico, como algunos poemas o algunas frases en manuscrito, se las había vendido a un coleccionista, al que después fui a ver, y ese coleccionista me contó, cosa que el fotógrafo había olvidado, que Federico, al ver la foto, la borroneó, sobre todo en esa zona genital”. ¿Por qué? “Los ángeles no tienen sexo”, fue la respuesta. “En Federico está esa magia y esa facilidad casi taumatúrgica de dar vuelta una cosa de otro y convertirla en propia”.

“Esa foto que le hizo este tipo en un estudio fue muy particular porque en aquel entonces sacaba fotos de mujeres desnudas, o eso es lo que entendí, y tenía como un mantra que era: ‘Sacate la ropa y andá al estudio’. Y Federico, que era muy literal, porque Federico es el arte de lo literal, se sacó la ropa. Entonces cuando este tipo fue al estudio lo vio en bolas. Lo vio en bolas y lo fotografió. Y esa fotografía, después intervenida por Federico con un marcador, se convierte en obra. ¿Y de quién es la obra? Bueno, eso es algo que Federico deja siempre en suspenso”, concluye.

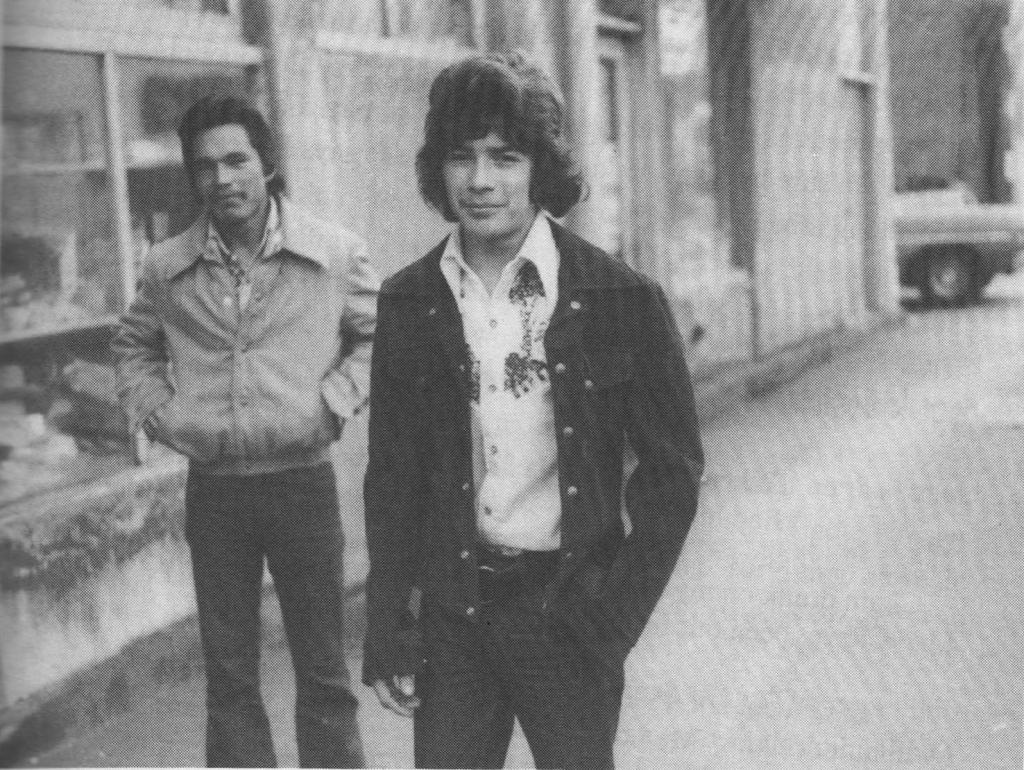

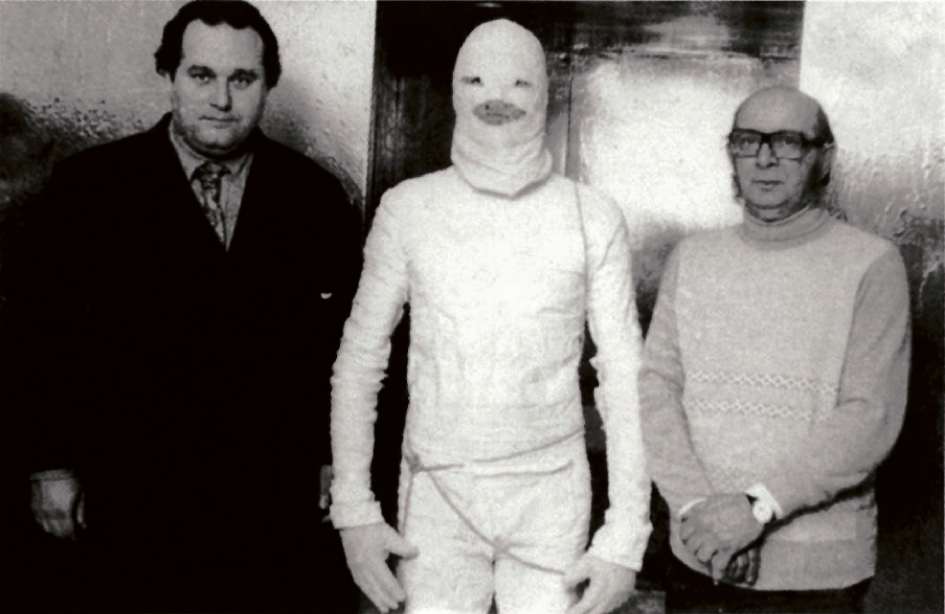

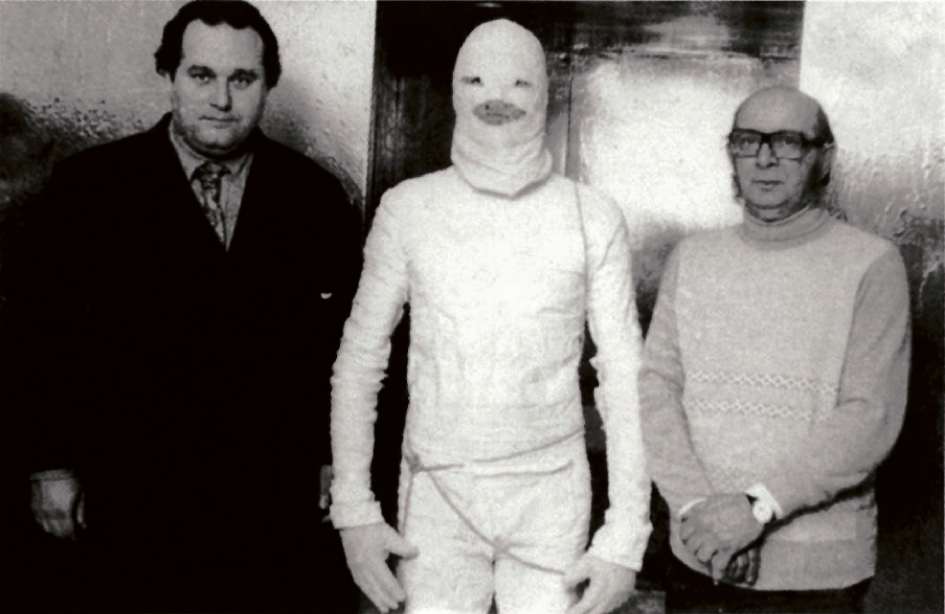

Federico Manuel con la Momia Jalil y Antonio Berni

ÚLTIMAS PALABRAS

Cuando se habla de Peralta Ramos no se lo hace ni con tristeza ni con alegría. Hay una especie de fascinación, mucha sorpresa y mucho respeto por el cierre pícaro del sentido en cada anécdota. “Muchas veces creo que la anécdota más triste es la más cómica y que la más cómica es la más triste”, dice Feune de Colombi, y recuerda algo.

“Federico se estaba muriendo —cuenta— y su hermano lo subió en el ascensor. Federico preguntó adónde lo estaba llevando y el hermano le dijo que iban al CEMIC para internarlo. Federico le dijo: ‘No me lleves al CEMIC, llevame al Little Company of Mary’, que fue donde internaron a la Coca Sarli. Y esas fueron sus últimas palabras”.

VENDER UN BUZÓN

Maestro de la literalidad, se hizo construir un buzón. No cualquier buzón, “uno idéntico al de la esquina de La Biela”. Lo exhibió en una muestra y se lo vendió a la actriz Egle Martin. “Soy el único que pudo vender un buzón”, dijo. Y tenía razón.

DIAGNÓSTICO: PSICODIFERENTE

El psiquiatra de Peralta Ramos era Jaime Rojas Bermúdez, quien trajo el psicodrama al país. “Todavía vive, es un personaje muy interesante, pero creo está medio turulo o perdió la memoria, así que no pude hablar con él, pero sí con una discípula que me contó que Federico llevaba amigos a sus sesiones”, cuenta Feune de Colombi. Como siempre, la anécdota se dispara a lugares impredecibles.

“Se encontraba con amigos en la calle y los invitaba a la sesión. Entrevisté a un amigo que estuvo en una sesión con él y me contaba que era genial, pero que también era muy sencillo: era simplemente participar de esa conversación entre Federico y su psiquiatra, que tuvo la lucidez y la sensibilidad de diagnosticarlo con un diagnóstico único e inexistente”.

¿Y cómo lo diagnosticó? Psicodiferente. “De alguna manera lo blindó y lo protegió, porque tranquilamente podría haberle dicho, no sé, que era maníaco-depresivo, obsesivo o psicótico, y al evitar esos diagnósticos ‘comunes’ le quitó un manto que es el manto del diagnóstico que llevan muchos enfermos mentales, sin decir que Federico lo era”, explica.

“Con lo de psicodiferente encontró la forma de sanarlo, ayudándolo desde un lugar lingüísticamente a la altura de él. De hecho Federico lo dijo en varias entrevistas: era psicodiferente y estaba medicado, y según cuentan muchos amigos era muy prolijo con la toma de la medicación”.

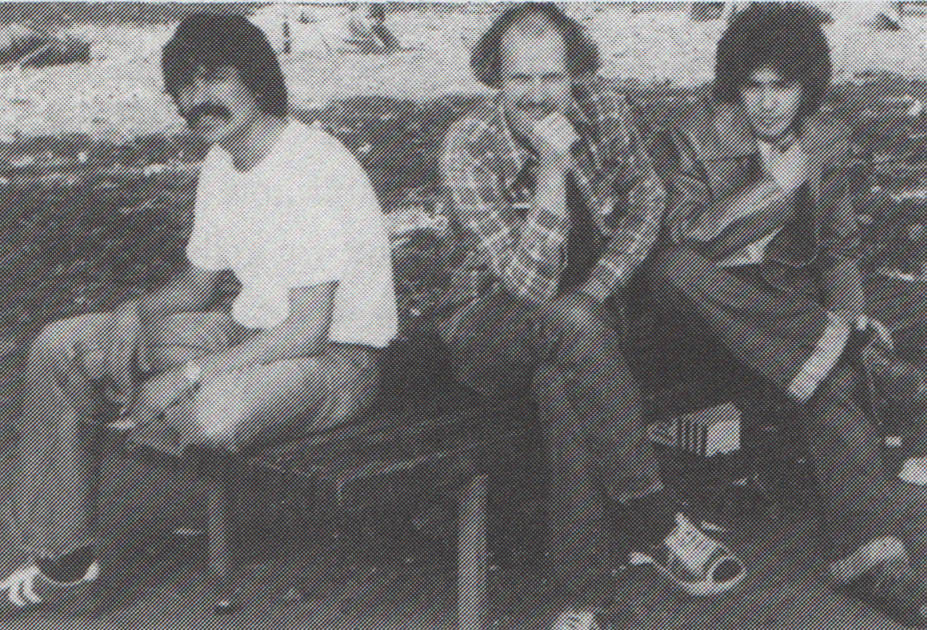

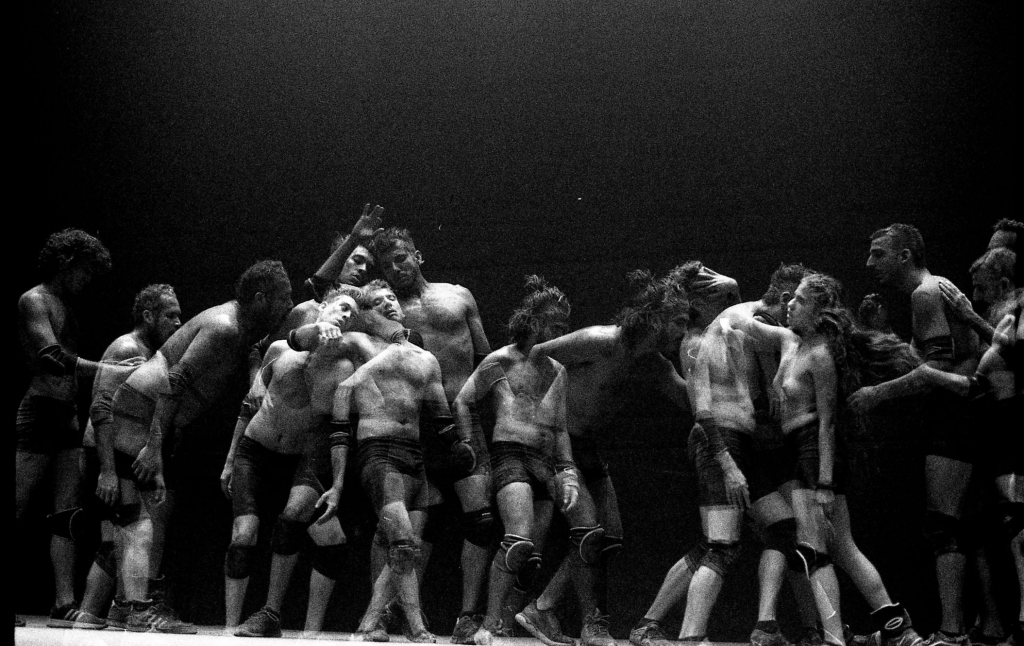

Crédito: Pedro Roth

LA ÚLTIMA CENA

Peralta Ramos se burló de la solemnidad de la beca Guggenheim. Fue en 1968 y esta quizás sea su anécdota más popular. Una audaz revolución estética, dijeron muchos. Ganó la prestigiosa beca en la categoría Pintura y decidió invertir el dinero bajo la convicción de que “la vida es una obra de arte”. La idea original, la que presentó a la institución, era “lanzar al mar un inflable gigante que desparramaría buena voluntad por el mundo”. Pero cambió de planes.

Invitó a 25 personas a cenar al Hotel Alvear —lugar aristocrático si lo hay— y después a bailar a la boite África. Además, bueno, se mandó a hacer tres trajes y pagó algunas deudas, pero eso es lo de menos; el grueso del total estaba en la cena. Cuando la Fundación Guggenheim se enteró pidió que se le devolviera el monto de inmediato. Peralta Ramos les escribió una carta como respuesta, que hoy se exhibe en la sede de la fundación en Nueva York.

“Ustedes me dieron esa plata para que yo hiciera una obra de arte, y mi obra de arte fue esa cena. Leonardo pintó La última cena, yo la organicé”, se lee.

CABALLO CANSADO

Cuenta Guillermo Fernando Aquino en el libro: “En La Concepción, el campo de los Blaquier, Federico jugaba al polo y de pronto se bajaba del caballo para que no se cansara”.

“USTEDES SON MI OBRA DE ARTE”

“Qué placer estar con él, no se parecía a nadie”, dice el artista Edgardo Giménez en el libro. Peralta Ramos era muy querido por los que lo conocían y los que no también. Los que lo conocían, porque comprendían muy bien el grado de ese “delirio literal”, de ese “delirio posible”, de su genialidad. Y los que no —sobre todo la clase alta, a la cual él pertenecía; “trabajo de hijo”, solía decir—, terminaban por ponerlo en una casilla más amigable, menos política: la de loco lindo.

No estaba loco, todo lo contrario. Cuenta Ignacio Gutiérrez Zaldívar en el libro: “La mejor anécdota que tengo con él fue durante su última exposición, que hizo en 1989, en la galería Altos de Sarmiento, sobre la calle Libertad. Se trataba de un gran espacio donde no había obras. Federico vestía de traje y caminaba por la sala sin hablar”. “Había espejos en las paredes y lo que se exponía era, en realidad, el público”, completa Miguel Schapire. Esa tarde, Peralta Ramos rompió el silencio con un aplauso y dijo: “Señoras y señores, esta es mi exposición y ustedes son mi obra de arte”.

“Las etiquetas, los rótulos, las clasificaciones son maneras fáciles —reflexiona Feune de Colombi— de embolsar cualquier cosa: una cabeza, un pensamiento, una sensibilidad, un modo de ser, una tendencia. Y a Federico lo metían ahí porque era fácil. Empezaba en su propia clase, es decir, los que más lo trataban de loco lindo era los pares en términos de linaje. Los otros no. Te diría que con los artistas con los que hablé eran los que menos lo tildaban de loco lindo, porque seguramente también eran locos, aunque no sé si lindos”.

“Entonces creo que la primera justicia viene del riñón que a él más le interesaba que era el del arte. El otro riñón que le interesaba, el de la noche, el de los peripatéticos, el de los porteños que andan de bar en bar, el de los cabareteros, en de las coperas, tampoco lo trataban de loco lindo. Para ellos Federico era un gran personaje. Muchos no terminaban de entender que ese personaje que se movía por Mau Mau, Can Can, La Biela o La Rambla era el mismo en cualquier otra circunstancia. Vuelvo a lo que te decía sobre su literalidad: Federico es lo que es porque no hay otra cosa”, agrega.

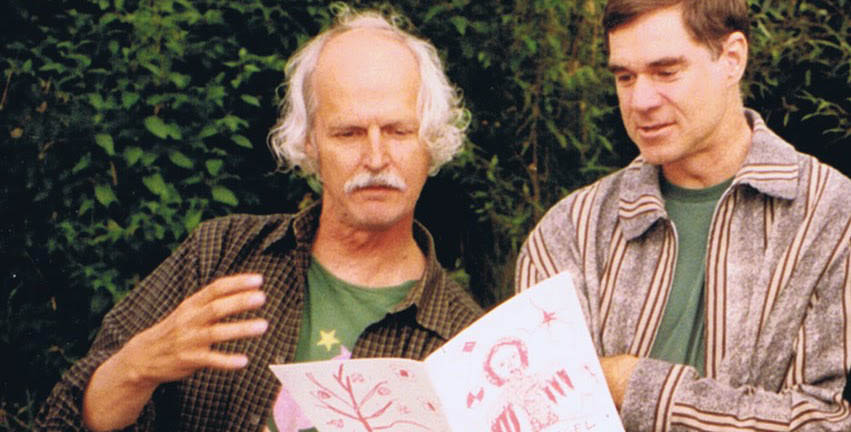

Crédito: Raúl Naón

CONVERSAR CON UN PIONERO

El dadaísmo disruptivo de Peralta Ramos lo ha colocado entre los artistas conceptuales más importantes de América Latina. En 1986, tres años antes, hizo algo similar. La salita del Gordo, se llamaba. “Una obra del futuro”, dice Feune de Colombi. En una sala vacía del Centro Cultural Recoleta puso una mes, un póster y dos sillas. “Lo que hacía era recibir al público, se sentaban y conversaban. Que sus medios de ejecución hayan sido berretas o baratos no inhabilita que Federico sea un artista visionario y pionero. En eso anticipa, entre otros, a Marina Abramović, la gran performer serbia”.

UN CUADRO AJENO

Ahora, en esta conversación, Esteban Feune de Colombi recuerda estar frente a una obra de Peralta Ramos. Son dos cuadros pequeños. Uno es el retrato de una mujer y el otro una frase: “Expongo un cuadro ajeno, una obra de Alvarado”. Conoció a un coleccionista que la tenía en su casa y fue. Su investigación lo llevó a hablar con el tal Alvarado. ¿Quién era?

“Creo que vivía en Murcia, en España. Hablamos por teléfono un buen rato y resultó ser que ese hombre, Alvarado, era pintor y que un buen día se fue a vivir a París. Ahí trabajo como babysitter, se enamoró de la madre de una niña que él cuidaba, la retrató. Un buen día volvió a Buenos Aires y Federico, de quien él era amigo, lo vio con el cuadro bajo el brazo y le gustó mucho y se lo compró”.

“Otro buen día, Federico compró un bastidor igual y escribió la frase: ‘Expongo un cuadro ajeno, una obra de Alvarado’. Mostró ambos cuadros, los expuso en una confitería o un restaurante y hoy esa obra funciona como un tándem”, cuenta. Al finalizar la charla, Alvarado le dice: “Lo curioso es que hoy, para comprar un Alvarado, para comprar mi propia obra, tengo que pagar un Peralta Ramos”.

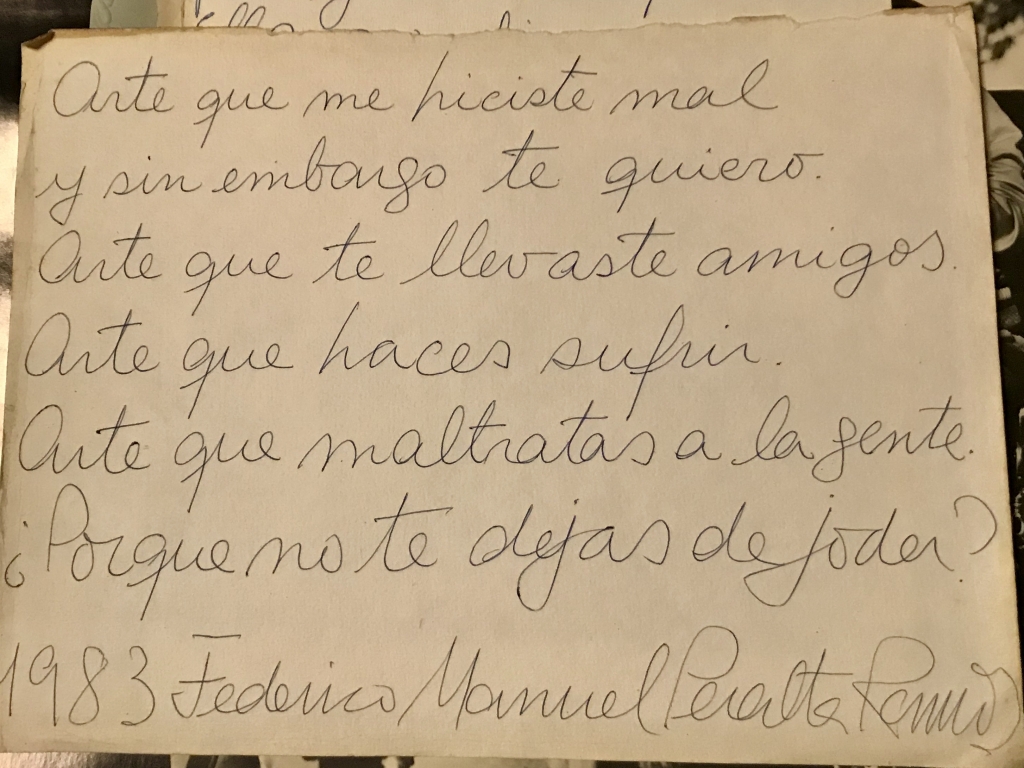

JODANSÉ

El escritor Osvaldo Baigorria, entrevistado para Del infinito al bife, cuenta algo que le contaron. Performance de vanguardia en el Instituto Di Tella, años sesenta, dictadura militar. De pronto se apagan las luces y se prende una linterna.

—¡Policía Federal! —gritan los uniformados.

—Jodansé por no estudiar —responde Peralta Ramos.

ROMPER LOS HUEVOS

Su obra no termina de cerrarse sobre un significado que ya está volviendo a abrirse. Como los buenos surrealistas, no pasa de moda porque la disrupción permanente de este equilibrista burla el campo minado de la razón. Va por la cuerda floja tentado de la risa. En 1965 ganó el Premio Di Tella con una escultura de yeso y madera. Un huevo gigante titulado Nosotros afuera. El último día de la exhibición, con el galardón ya en su poder, tomó un hacha y destruyó su propia obra.

“Todo Federico es seductor, porque de donde viene y adonde va es siempre imprevisible”, dice Esteban Feune de Colombi, y agrega que “su legado es la libertad. Es decirte: salí, andá, podés, fijate, es posible. Federico es lo alto y lo bajo, lo ancho y lo angosto, todo en el mismo envase. Incluso en Federico el envase es obra, por eso lo anecdótico”.

“Federico es lo superficial porque es lo profundo y creo que en ese juego de espejos y de karmas y de persona a personaje Federico es absolutamente actual. Él le preguntaba a sus amigos si estaba vigente, era un tema que lo tenía preocupado. Y creo que está más vigente que nunca”, concluye.

*La nota de Luciano Sáliche para Infobae Cultura fue tomada de este link.

TÍTULOS RELACIONADOS