DE LA GEOLOGÍA DE LOS MEDIOS A LA BASURA DEL ARTE

DE LA GEOLOGÍA DE LOS MEDIOS A LA BASURA DEL ARTE

Basura electrónica. Foto de Elisa Palacio

Por Ramón Arteaga

En Ciclonopedia, Reza Negarestani dice que no hay línea de narración más concreta que un flujo de partículas de polvo. ¿A qué se debe este extraño poder? El polvo puede catalizar muchos elementos heterogéneos de su entorno, al mismo tiempo que se confunde con otras cosas que no son él mismo. Esta capacidad para asimilar un entorno al mismo tiempo que lo delata y lo transporta, hace que el polvo sea una suerte de contraforma de otro tipo de materialidades, una hoja de ruta para recomponer ciertas formas y relaciones que son escurridizas. Algo parecido pasa con los fósiles, vestigios materiales que la paleontología contemporánea define como el resultado de la interrupción de un equilibrio, un fragmento de un todo mayor que falta. Los fósiles comparten ciertos rasgos con la memoria biológica: se caracterizan por el desgarramiento y el desgaste, la descomposición y la oxidación. Pero no hay un solapamiento total de sus características, por eso relacionarse con ellos también es una forma de enriquecer las prácticas mnemónicas en un espectro que, oscilando desde la evidencia a la especulación, delata una memoria no humana de las cosas.

En Una geología de los medios Jussi Parikka ensaya este tipo de sensibilidad hacia el entorno material dialogando con dominios tan amplios como los llamados nuevos materialismos, el realismo especulativo, las discusiones sobre el antropoceno o el inadvertido campo de la arqueología cognitiva, pero sobre todo con la tradición de la teoría alemana de los medios. Su ánimo es rearticular ciertas discusiones de la teoría de los medios al mismo tiempo que esclarece otro tipo de problemas vinculados al cambio climático, el mal llamado trabajo “inmaterial” o las duraciones temporales del capitalismo. Sin ánimo de intervenir en esas discusiones o hacer exégesis de la de por sí muy exegética obra de Parikka, lo que me gustaría en lo que sigue es servirme de algunas nociones que va elaborando en él para ver qué pasa cuando se sustraen de las macro-escalas de análisis que propone y se las aplica a otros dominios menos vertiginosos, o vertiginosos de otra forma. Por ejemplo, a los dominios del arte.

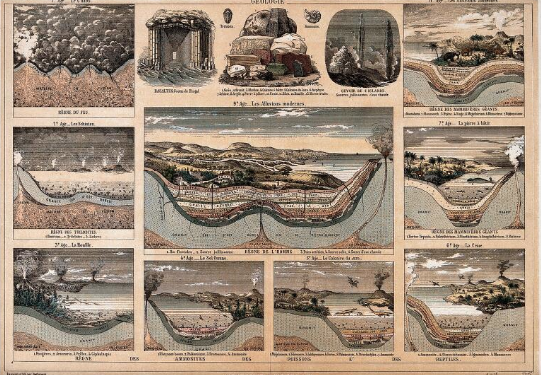

A lo largo del libro se suceden ejemplos de artistas que trabajan con una sensibilidad y unos problemas análogos a los que Parikka desarrolla, pero unx tiene la sensación de que detrás de estos ejemplos hay un elefante, una gran tentación a la que Parikka no parece prestar demasiada atención. ¿Qué pasa con los fósiles, el polvo, la chatarra del arte más allá de las propuestas artísticas que lo tematizan? Uno de los principales interlocutores de Parikka es Sigfried Zielinski, que articuló una crítica contra los relatos teleológicos de la evolución de los medios que establecen un origen y un progreso. Despreocupándose del origen y malversando el progreso, Zielinski se perdía en los entresijos de los inventos de Athanasius Kircher, Empédocles o Joseph Chudy, reconstruyendo una estratigrafía temporal de los medios que fueron configurando los modos de percepción. Esta arqueología tomaba de geólogos como Hutton o Lyell un sentido de duración distinto al de la historia, coqueteando con la paleontología y la noción de tiempo “profundo”. Proponer una sensibilidad sobre la duración de los fenómenos que tenga en cuenta distintos ritmos de cambio y que pueda funcionar más allá de la continuidad entre ellos no sólo inaugura la posibilidad de descubrir otro pasado, sino también de relacionar de otra forma el presente con el futuro.

Litografía de Daniel Bethmont (1911) en la que se puede visualizar la edad de las tierra en función de los distintos tipos de roca y las formas de composición que adquieren.

Además de relativizar los relatos de la historia del arte, pensar en el arte como teniendo cierto tiempo “profundo”, más allá de dichos relatos, sirve para darle aire a ciertas discusiones sofocadas por los diagnósticos precipitados. Se trata de restaurar cierta incertidumbre sobre el futuro a medio y largo plazo, para ser menos neuróticxs con lo que se le exige al presente. Esto no quiere decir que se renuncie a intervenir en presente pensando en cierto futuro, sólo que podríamos pensar esa intervención en otros términos. Para compensar la tendencia a confundir la vida de las obras con la de sus discursos es bueno que se rastreen las obras como fósiles, insistiendo así en su presencia material. La paleontología contemporánea define el fósil como la interrupción de un equilibrio, un fragmento que se desprendió de un todo extinto que quizá pueda recomponerse parcialmente. El fósil como esa interrupción es un catalizador de otros cuerpos, de discursos, de intenciones y accidentes que en sucesivos momentos generaron un plexo congruente de realidad. La gracia de desentramar todo esto en los fósiles es que llegan a nosotrxs con el encanto de lo inadvertido, de algo a lo que no se le exigió demasiado para seguir existiendo.

Esta mirada paleontológica del arte desde la basura oscilaría entre dos consideraciones: el arte como basura y la basura del arte. Atender al arte que se ha vuelto basura permite reconstruir la contracara de un movimiento muy estudiado: no ya las mediaciones que hacen que algo pueda ser arte, sino aquellas que hacen que deje de serlo. Con su perspectiva geológica de los medios, Parikka no solo busca arrojar luz sobre la materia que ejerce una influencia sobre los medios más allá de su condición medial, sino también en el después de esos medios, en los efectos que produce, por ejemplo, toda la tecnología deshechada que deviene chatarra. Sin necesidad de postular una mano invisible que maquine para que ciertas producciones artísticas nazcan con una obsolescencia programada, rastrear la fosilización de obras sería una oportunidad para darle atención a su persistencia material en un punto de su vida donde los discursos que la rodean se atolondran con ciertos problemas y la descuidan. Por ejemplo, no ya en el después de una venta de obra o en el después de la incorporación de cierta producción a una colección museística, sino en el después del disfrute o la especulación de lxs coleccionistas, en el después de la exposición y explotación de las instituciones. ¿Qué hilos hace falta cortar para que la interrupción del equilibrio se dé, para que una obra pase a ser un fósil, residuo, estorbo, basura? ¿Qué tiempos tienen estos procesos y qué relación guardan con su contracara, con las nuevas producciones?

Volver a obras que, ya sea desde la temática de la ruina, de la distopía, de los devenires no-humanos, etc. reparen en su propia condición de obra de arte y su duración temporal en relación a su presencia material sería hacer un recuento de maldades que, con más o menos elocuencia o resabio, se inscriben en una historia del arte mientras hacen como que no piensan en ella. Lo que quizá sería más interesante para desbordar ese marco de relatos es una etnografía que pueda servir como biografía o relato de las postrimerías de distintas obras al mismo tiempo que establezca nuevos parentescos entre producciones. Una obra devenida fósil puede contar otras historias desde el momento en que escapa a las historiografías del arte que cuentan su vida sólo hasta un punto, o de determinada forma. Esas nuevas alianzas entre obras pueden pensarse en términos de paisaje: vincular esas obras en base a lo que son más allá de su pretérito estatus artístico nos da, antes que nada, un paisaje, una imagen en la que se condensan otras vidas que traen ecos extrañados de cosas que creíamos conocidas.

Estos paisajes sirven para recalcular las intenciones de las obras y sus productorxs, los efectos que se anuncian para un presente o un futuro. El resultado no tiene que ser necesariamente el desencanto, la constatación de una impotencia, la frivolidad o la intrascendencia del arte, sino un tipo diferente de entusiasmo, otras formas de operar que tengan en cuenta esa presencia material casi tonta o empecinada de las obras que, cuando se las deja de prestar atención y las corroe la disfuncionalidad, empiezan a tejer una alquimia sobre sus alrededores que exige ser comprendido desde otras temporalidades. Más allá de la fruición crítica que esta mirada sobre las obras puede darnos, el modo de imaginación que propone nos puede llevar a pensar el arte desde una fascinación por las ruinas futuras parecida a la que ya hubo en el siglo XIX.

Mientras se multiplicaban los yacimientos arqueológicos y se desarrollaba la geología como ciencia, Joseph Michael Gandy fue invitado en 1830 a retratar el banco de Inglaterra después de cientos de años abandonado a las fuerzas de la naturaleza. En este caso buscaba anticiparse el carácter fósil de ese edificio, representándolo como una suerte de estratigrama de las fuerzas de la naturaleza. En un sentido diferente, ya en pleno siglo XX, las ruinas eran pensadas por Alfred Speer como fósiles que, en contraposición con las fuerzas que la historia pudieran imprimir sobre ellas, seguirán delatando mucho tiempo después la grandeza de la civilización encarnada en el III Reich. Este fetiche por la ruina se canalizaba en una ética del diseño que estuviera atravesada por una teoría del valor de la ruina, de forma que todo edificio diseñado para nutrir la arquitectura de la alemania nazi tuviera previsto ese futuro devenir ruina. ¿Es tramposo pensar las obras como esta suerte de catalizadores? ¿Sería algo tan genial como inventar un nuevo lenguaje o algo tan deserotizante como explicar un chiste que venía funcionando?

Joseph Michael Gandy, Bank of England as a Ruin, 1830.

Del otro lado, antes que las obras devengan fósil, basura, el proceso de producción mismo deja a su paso esquirlas, residuos que forman sus propias constelaciones. En un capítulo muy elocuente sobre el polvo como residuo, Parikka recupera un texto del colectivo Raqs que sitúa la importancia del residuo como parte de un proceso de extracción de valor:

La extracción de valor a partir de cualquier material, lugar, cosa o persona, involucra un proceso de refinamiento. A lo largo de este proceso, el objeto en cuestión sufrirá un cambio de estado, separándose en por lo menos dos sustancias: un extracto y un residuo. Con respecto al residuo: se puede decir que lo que nunca llega a formar parte de la narración oficial acerca de cómo algo (un objeto, una persona, un estado o un estadio del ser) es producido o llega a la existencia. Es la acumulación de todo lo que es relegado al extraerse el valor […]. No hay historias del residuo, ni mapas del abandono, ni memorias de lo que una persona era pero no pudo ser.

(“Raqs, with Respect to Residue”, 2005, citado en el sitio web del proyecto Aluminium, yoha.ko.uk.)

Como consecuencia de ciertos procesos de extracción (o creación) de valor, extracto y residuo estarían en una suerte de igualdad ontológica en la que ninguno se antecede causalmente. Ahora bien, la misma naturaleza del residuo, su condición inadvertida, su falta de relato, hace que casi siempre se adviertan a partir de su contracara: como quien sigue la estela de un barco, el residuo se presenta como resultado de un desvío de la mirada en relación a lo que se supone que debería estar mirando. Un ejemplo trillado: en lugar de mirar los nuevos nombres que emergen de cada bienal, las tendencias que se consolidan, el valor de obra que se genera, etc.

Parikka habla del polvo como un agente de transformación material, algo que va tejiendo narrativas y cursos de transformaciones más allá de lo puramente simbólico. Más que pensar en la “huella ecológica” de esos fenómenos, me interesa reparar desde cualquier escala en residuos que no sean pensados como tales por default, hacer de la categoría algo poroso que pueda trastocar la percepción de fenómenos familiares. Por ejemplo, es interesante pensar cómo los residuos de ciertos procesos de refinamiento como la profesionalización van calando en los cuerpos de formas muy distintas. Más allá de los diagnósticos habituales de estrés, depresión o ansiedad que son un residuo afectivo de la trayectoria de lxs artistas, puede pensarse en el refinamiento que se ensaya en torno a la propia percepción en las clínicas, los formularios de becas, las memorias de proyectos, etc., como procesos expresivos que generan un residuo en forma de incapacidad para elaborar ideas o prácticas más allá de ciertos marcos conceptuales.

Pero la misma caracterización de los residuos del arte que destapa opresiones, malestares y limitaciones ofrece un germen del cambio. En cierto modo, de igual forma que lo inadvertido del residuo puede ser una punta de lanza para articular otro tipo de críticas, el hecho de que lo residual escape a los devenires de aquello que se considera como extracto, como valor positivo, es una oportunidad para generar ideas y prácticas que escapen a los espacios de circulación del arte que se normativizan en base a esos mismos valores o extractos que generaron su afuera residual. Esta concepción del residuo de ese tipo de arte como generador de otros imaginarios, relaciones, etc., más allá de los marcos profesionales e institucionales serviría, entre otras cosas, para generar un afuera que, definido a partir de lo que queda dentro de esos marcos, mute y adquiera cierta autonomía. Que ese afuera también se llame arte o no es lo de menos, entrar a “negociar” ese concepto sería contribuir a sus procesos de refinamiento. Mi intuición es que es mejor apropiarla impunemente o dejarla ir con desdén, pero nunca dedicarle demasiada cabeza a la cuestión; tratarlo más como una cuestión de capricho que de convicción.

“Parikka no solo busca arrojar luz sobre la materia que ejerce una influencia sobre los medios más allá de su condición medial, sino también en el después de esos medios, en los efectos que produce, por ejemplo, toda la tecnología deshechada que deviene chatarra. Sin necesidad de postular una mano invisible que maquine para que ciertas producciones artísticas nazcan con una obsolescencia programada, rastrear la fosilización de obras sería una oportunidad para darle atención a su persistencia material en un punto de su vida donde los discursos que la rodean se atolondran con ciertos problemas y la descuidan.”

Pensar que puede surgir otra cosa a partir del residuo que deja el arte que se refina para encajar en ciertos lugares es un giro que, al menos por un rato, nos permitiría descansar de conceptos que se han usado hasta la saciedad para intentar pensar positivamente en ese afuera (la idea de arte ingenuo, por ejemplo). Cuando Parikka habla del polvo como un residuo del capitalismo que, en una versión literalísima, se mete dentro de los cuerpos de los trabajadores que pulen computadoras Mac, parece que el potencial de reparar en ese residuo se agota en servir como base para diagnósticos críticos. Ahora bien, pensándolo desde un marco materialista más sutil aplicado al arte, quizá sea bueno que respiremos hondo esas esquirlas que no le sirven a las cosas bien direccionadas, con discursos claros y vocabularios establecidos, que continuamente exigen refinamientos que nos van dejando otro paisaje de posibilidades que habitar.

Ramón Arteaga Escribano (Alicante, 1996). Se licenció en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Escribe sobre arte y codirige el espacio de arte El Vómito junto a otrxs amigxs. Vive en Buenos Aires.