UNA PRECARIZACIÓN PSÍQUICA DE MAGNITUD CASI INCONCEBIBLE.

ESCRITURAS A PARTIR DE

K-PUNK 2 DE MARK FISHER

UNA PRECARIZACIÓN PSÍQUICA DE MAGNITUD CASI INCONCEBIBLE. ESCRITURAS A PARTIR DE K-PUNK 2 DE MARK FISHER

Por Emiliano Exposto

0. Las máquinas psíquicas proletarias

La precarización psíquica de la clase trabajadora es uno de los síntomas estructurales resultantes de estas crisis apocalípticas de la sociedad capitalista. Si el trabajador encerrado es el personaje de los dispositivos disciplinarios y el adicto endeudado la figura de los artefactos de control-vigilancia, como dice Fisher, tal vez tengamos que investigar el presente en ruinas con la hipótesis según la cual el psiquismo social precarizado y explotado desigualmente por el capital define a las máquinas psíquicas proletarias en este fin del mundo.

La atroz precarización psíquica en el capitalismo tardío es el decantado subjetivo de la lenta pero persistente cancelación del futuro en las devastadoras condiciones laborales y culturales del neoliberalismo zombi. El reverso de una desesperante pero expandida creencia de que no habría una alternativa solvente al suicidio ecocida del monstruo abstracto del capital. El capital pone a trabajar los poderes mágicos, aterradores y fabulosos del psiquismo proletario, obstruyendo los vasos comunicantes entre la conciencia de clase y la imaginación antagonista. Sobre el fondo de un paisaje angustiante signado por la gradual erosión en la capacidad política para imaginar futuros postcapitalistas y el declive de la razón estratégica anticapitalista, el realismo capitalista deja como saldo una despiadada precarización psíquica cuya fenomenología se expresa en la impotencia reflexiva, la depresión, el agotamiento, la fragilidad, el bruxismo, el insomnio, el estrés, la ansiedad. Esto acentúa el hecho de que el capitalismo ocuparía sin fisuras el horizonte de lo deseable, toda vez que parecería más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo; o que solo resultaría probable imaginar el fin del capitalismo en tanto que fin del planeta.

1. La noche onírica de los proletarios

Si lo personal es político es porque lo personal es impersonal, escribe Fisher en Los fantasmas de mi vida (Caja Negra, 2018).

Si lo psíquico es político es porque lo inconsciente es impersonal.

“La precariedad es una experiencia vivida psíquica que fragmenta las posibilidades del futuro”, sentencia Benjamín Noys en su texto “El colapso del realismo capitalista”. El colapso ecológico, cultural y económico del capital genera un colapso en los cuerpos proletarios: crisis psíquicas. La violencia psíquica atormenta a las máquinas precarizadas expuestas a un caótico deterioro social de opresiones sexistas, racistas, clasistas, capacitistas, etaristas. El capital estimula poderes siniestros y fascinantes en las máquinas psíquicas empleadas por el mercado, estigmatizando los flujos imaginarios y libidinales que no se adecuan a como dé lugar al poder capitalista. La precarización psíquica, contestada en luchas concretas, expresa en lo fundamental una solución sintomática de compromiso entre la descomposición de la conciencia de clase y la proletarización generalizada de sectores cada vez más vastos de la población. Sin embargo, esta precarización psíquica alude a un régimen político de orden colectivo en disputa, y jamás a una condición psicológica o neurológica de los individuos.

El nerviosismo ansioso es tal vez el signo más evidente de esta perturbadora precariedad. Pero, por ahora, solo los técnicos del partido de la propiedad (neoliberales o progresistas) vienen desarrollando una política global de la ansiedad, el insomnio o el aburrimiento.

El periodo de trabajo no alterna ya con el desempleo, las vacaciones o con el ocio, sino con la muerte. En estas crueles condiciones de flexibilidad laboral, violencias en los territorios (policiales, machistas, coloniales, etc.), resentimiento de clase, frustración política y debacle ecológica, la precariedad psíquica oficia como el subsuelo oscuro y vulnerable de la época.

Esta feroz precarización es la consecuencia de un proyecto estratégico de las clases dominantes orientado a la descomposición de las economías libidinales autónomas y los imaginarios rupturistas de las clases proletarias para subordinarlos a los automatismos capitalistas. El objetivo es la confiscación de las potencias de soñar posibles más allá del capitalismo. Una obsolescencia programada de la imaginación política. Este desgaste de los dispositivos capaces de fantasear futuros alternativos es directamente proporcional a una precarización desigual y diferencial del psiquismo de la clase trabajadora. Donde la precariedad expresa, por lo tanto, una tecnología de gobierno de las crisis del capital en las cuales si bien nada explota todo implosiona: implosión hacia adentro de las máquinas psíquicas, de los hogares, de las pesadillas, de los trabajos, de los barrios, de las organizaciones políticas, de los activismos, de las emociones, de las instituciones. Ante esto, la noche onírica de los proletarios tiene una centralidad estratégica en la revolución infrapolítica del inconsciente.

2. El inconsciente como arena de la lucha de clases

Todo síntoma es político.

Fisher saca al psiquismo social precarizado de ese closet que es el diván. La precarización psíquica funciona como un dispositivo desigual de violencia, endeudamiento, extractivismo y explotación que aterriza de modo diferencial en los cuerpos proletarios de lesbianas, trans, travestis, negras, amas de casa, habitantes de los barrios populares, trabajadores de la economía popular, migrantes, locos, campesinas, estudiantes, jóvenes precarizados, niños.

La atmosfera asqueante del realismo capitalista tiene como consecuencia política una proletarización psíquica en el plano objetivo del proceso social cuyo reverso es una desproletarización subjetiva como signo de un retroceso en la conciencia y la identidad de clase.

Esta precarización es un signo bien concreto de la desposesión generalizada de unas máquinas psíquicas poseídas por los espectros capitalistas y sus fantasmas mercantiles. Máquinas desposeídas, entonces, de los medios de producción libidinal y semiótica. Tales mecanismos buscan separar a las máquinas psíquicas precarizadas de lo que pueden, cancelando, culpabilizando, impotentizando, patologizando los malestares, anhelos o fantasías que no quieren amoldarse a la máquina de terror fármacoterapéutico del capital. Esta precariedad es un síntoma del realismo capitalista que expresa una solución de compromiso entre la aceleración intensiva de los procesos de explotación del trabajo inconsciente de las máquinas psíquicas proletarias y la expansión de los mecanismos de extractivismo psíquico que despojan a los cuerpos de sus riquezas existenciales, potencias y saberes.

El capitalismo atomiza y mercantiliza la precarización psíquica, mientras las pasiones tristes de los progresismos lo llenan de amargura en una mesura aburrida, derrotada y posibilista. Ante esto, una crítica del capitalismo centrada en la denuncia moral del dolor psíquico que acarrea, incluso como anticapitalismo gestual, tiende a reforzar la dominación del capital. Debemos restituir la dimensión política y social implicada en el psiquismo proletario.

El inconsciente es una arena de la lucha de clases. Es necesario politizar el psiquismo, explorando condiciones de rechazo y desacato del trabajo psíquico empleado por el capital sin compensación. Fisher nos propone un programa: una revolución psíquica y social de magnitud casi inconcebible; una huelga psíquica contra la férrea aceleración de los automatismos del capital.

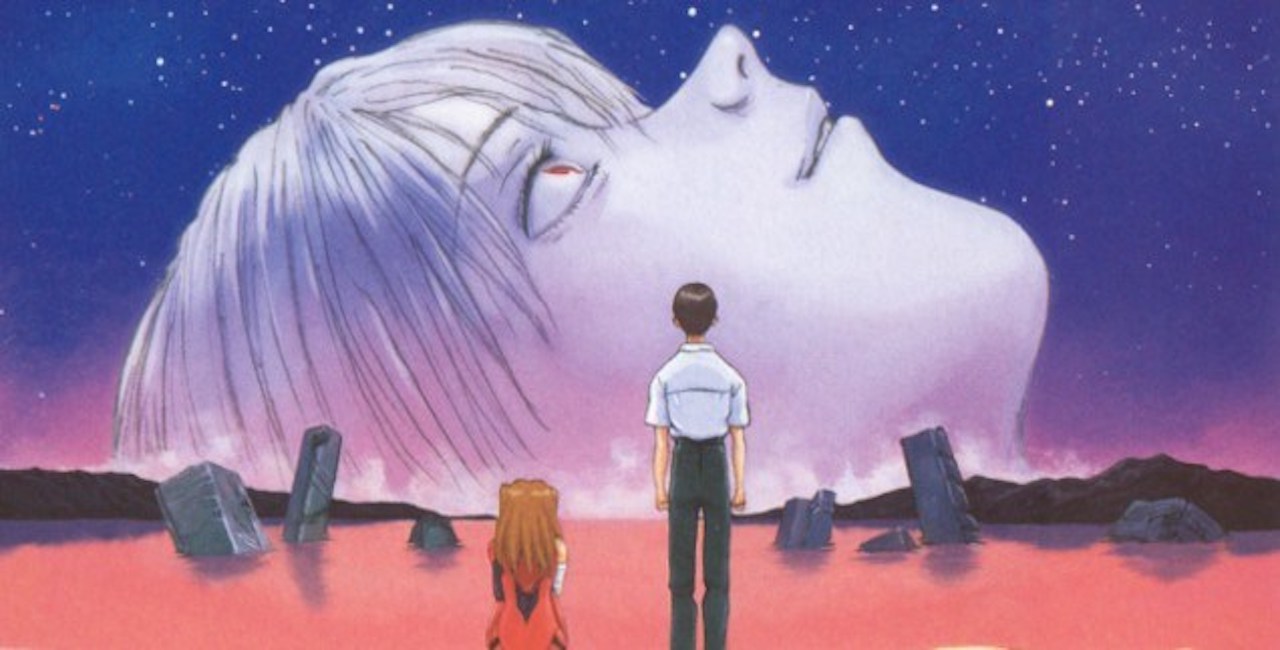

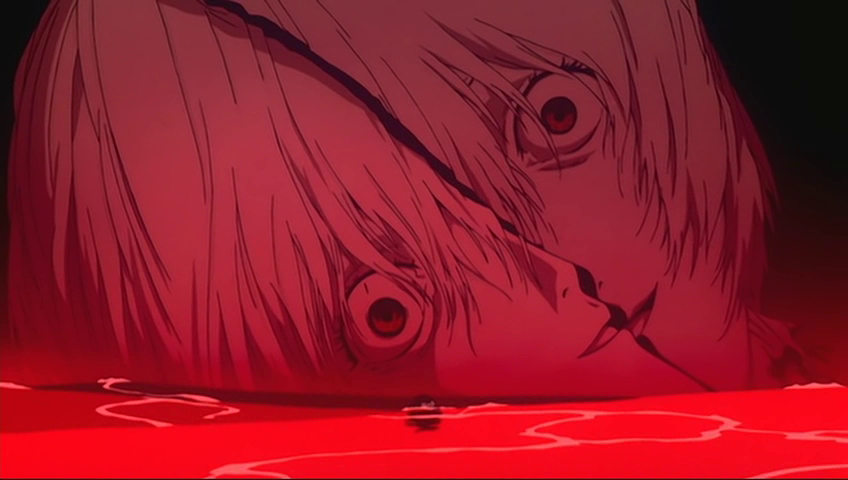

Todas las imágenes pertenecen a The end of Evangelion (Hideaki Anno y Kazuya Tsurumaki, 1997)

3. Politizar el inconsciente

Lejos de una psicologización de procesos sociales lo que buscamos es una radicalización de los vectores de politización del inconsciente que ya se están llevando a cabo en diversas prácticas, instituciones, activismos y grupos, sobrepasando cualquier profesionalización al expropiarle la propiedad privada y pública sobre la función analítica a los especialistas en el psiquismo. Los feminismos populares, las militancias de la disidencia sexual, mental, o corporal, ciertos sectores del precariado, las luchas ambientales y antirracistas, entre otras, podrían ser comprendidos como procesos de trasformación psíquica que instituyen nuevas imágenes de vida deseables contra la normativización neuro-somática de los territorios existenciales.

Porque, no nos engañemos, así vivimos ahora. Tal vez uno de los momentos del libro en que con mayor claridad le habla a nuestro presente sea el segundo capítulo, que trabaja con un cuento de Susan Sontag sobre la epidemia del sida: “Así vivimos ahora”. El cuento pone en escena un tiempo denso, de un presente ilimitado y asediado por la crisis, y las estrategias improvisadas de adaptación y supervivencia que sus personajes van descubriendo y enseñándose mutuamente. “Corren una carrera que consiste en no moverse del lugar”, dice Berlant. Así, a medida que el “carácter corriente de la crisis” del que habla Berlant se hace cada vez más palpable, la vigencia de su libro en cuanto “guía de instrucciones para vivir en el impasse” –como lo llama Michael Hardt– no deja de aumentar.

El capitalismo se ha vendido como el único modo realista de gobierno, moldeando los estados de ánimos de las personas adaptándolas a una teología de los negocios donde cualquier cambio radical aparece como apenas concebible y vagamente riesgoso. El catecismo del trabajo, la privatización del malestar y la seducción estatal de las expectativas sociales resultan prolongados en la estructura sentimental de nostalgia cultural, impotencia política y déficit de historicidad que define el psiquismo del realismo capitalista. Esto tiene como objetivo la destrucción de la solidaridad popular y el descrédito de la organización política difundiendo un aroma podrido de superioridad de clase, cinismo y conformismo.

“El periodo de trabajo no alterna ya con el desempleo, las vacaciones o con el ocio, sino con la muerte. En estas crueles condiciones de flexibilidad laboral, violencias en los territorios (policiales, machistas, coloniales, etc.), resentimiento de clase, frustración política y debacle ecológica, la precariedad psíquica oficia como el subsuelo oscuro y vulnerable de la época.”

Necesitamos politizar esta precariedad psíquica como una plataforma en común para generar nuevos mundos. Todos estamos precarizados a nivel psíquico. ¿Ha habido algún momento en que no lo hayamos estado? Es a través de, y no a pesar de, nuestra condición precarizada que podemos coordinar antagonismos contra la catástrofe del capitalismo tardío.

4. Aceleracionismo libidinal

¿Es posible desear el fin de un mundo?

La flexibilización, desregulación y vulnerabilidad de las condiciones neoliberales de trabajo en el capitalismo avanzado, contra toda nostalgia fordista (ilusión izquierdista) y anhelo keynesiano de gestión del orden (ilusión progresista), paradójicamente fue según Fisher una consecuencia no lineal de los deseos ambivalentes y las fantasías ambiguas que movilizaron las clases trabajadoras y populares en las luchas obreras, anticoloniales y feministas a mediados del siglo pasado. El rechazo del trabajo monótono, del movimiento obrero masculinizado, del salario patriarcal o el sabotaje de la disciplina fabril, fueron capitalizados en las condiciones neoliberales de subcontrato, informalidad, crispación, conexión perpetua, inestabilidad y desempleo. Esto afectó a la precariedad del psiquismo proletario.

El capitalismo neoliberal, moribundo desde la bancarrota de 2008, en su etapa de utopismo febril había logrado captar el descontento de masas con las burocracias asimilando los deseos de autonomía sesentistas que las izquierdas no pudimos metabolizar. Pero las potencias psíquicas extrañas que el capital abre tienden a sobrepasar el mando del mercado. En la atmósfera neofascistas del neoliberalismo actual, los límites entre trabajo, capitalismo y psiquismo se vuelven permeables, móviles, indistinguibles incluso a nivel del deseo. Las antinomias colosales de lo neoliberal estimulan deseos y reprimen los placeres inadecuados. Las redes sociales, las aplicaciones digitales, el e-mail, las demandas incesantes del mercado, destituyen la geometría del lugar de trabajo y diseminan el tiempo laboral. Empezás a trabajar desde que te despertás, y tenés que hacerlo hasta que te dormís, o mejor aún, lo sigues haciendo incluso dormido. El capital se expresa también como artefacto onírico.

El capitalismo provee objetos de deseos nunca estabilizados y mediatiza toda la experiencia social gracias al dinero. Desata deseos ya-siempre parasitados por las tecnologías capitalistas de subjetivación, aunque el mercado solo puede satisfacerlos de manera momentánea, programando un software deseante cuyos excesos fascinantes es preciso disputar diseñando una política cultural de izquierda que lleve los flujos libidinales, imaginarios y semióticos que el capitalismo descodifica y bloquea más allá del límite de la anarquitectura mercantil.

“Debemos prestar atención a la plasticidad del deseo. Freud dice que las pulsiones libidinales son extraordinariamente plásticas. Si el deseo no es una esencia biológica fija, entonces no hay un deseo natural de capitalismo. El deseo es siempre una construcción. Los anunciantes, los publicistas y los consultores de relaciones públicas siempre lo han sabido, y la lucha contra el neoliberalismo requerirá́ que construyamos un modelo de deseo alternativo que pueda competir con el que es impulsado por los técnicos libidinales del capital”, dice Fisher en “¿Cómo matar a un zombi? Estrategias para terminar con el neoliberalismo”. Se ha vuelto un hecho más o menos usual tensionar el ambiente patógeno de Realismo capitalista (2017) apelando a la hauntología de Los fantasmas de mi vida (2018), aunque tal vez sea más promisorio contestar la “lenta cancelación del futuro” explorando un aceleracionismo libidinal de izquierdas al interrogar en las formas postcapitalistas del deseo.

El deseo no es una energía liberadora per se opuesta desde el vamos a los dispositivos domesticantes y manipuladores del capitalismo. El deseo es un campo de fuerzas en conflictos, exprimido por el poder capitalista que pone a trabajar la libido. El capital enloquece las dinámicas sociales transformando y plurificando riquezas psíquicas asombrosas que asimismo encorseta bajo las compulsiones ciegas de una economía orientada hacia la ganancia y la acumulación. El capitalismo, señala Fisher retomando a Deleuze y Guattari en el texto “Deseo postcapitalista” (Caja Negra, 2017), desterritorializa y reterritorializa al mismo tiempo. Pues no existe un proceso abstracto de descodificación multivalente de flujos psíquicos que no implique un proceso contrario de recodificación a través de la edipización, la neurotización individualista o la mercantilización. No obstante, tenemos que disputar, reapropiarnos y refuncionalizar las economías libidinales que el capital, con sus tecnologías ambivalentes y consumos ambiguos, genera, captura y alimenta pero solo puede satisfacer de modo provisional y parcial. El interrogante es cómo redireccionar el material psíquico excedente que el capital excita. Para combatir nuestra inserción pulsional en la picadora de carne del capital no podemos responder con una “deslibidinización depresiva” o con una postura defensiva de “anarcohippie primitivo”, sino con una contralibido que parta desde los posibles de la psicotecnología capitalista.

La infraestructura deseante del capital estimula fuerzas psíquicas siniestras que desecha porque no puede controlar. Los poderes surreales y aterradores del inconsciente son desatados y descartados por la misma maquinaria libidinal capitalista que lo suscite, captura y obstruye. Deseos postcapitalistas emergen paradójicamente en las dinámicas desquiciantes y proliferantes del capital que son coaguladas por arcaísmos y tribalismos. Prescindiendo de un moralismo inhibitorio, necesitamos reconjugar las potencias ambiguas de los deseos de consumo junto a nuevos deseos de comunismo total entre objetos humanos y no humanos.

¡Nadie sabe lo que puede un deseo algoritmizado!

5. Etapa superior del realismo capitalista

El realismo capitalista expande la frontera psíquica de manera cada vez más agresiva, irresponsable, desafiante. Según Fisher, las únicas certezas parecen ser la muerte y el capital.

La etapa superior del realismo capitalista es aquella donde tiende a difundirse el imaginario social generalizado según el cual el capitalismo deviene un caos apocalíptico y desastroso, donde no hay ninguna alternativa posible a la extinción del capital. El capital para conjurar sus crisis tecno-cósmicas deviene él mismo extraterrestre, intergaláctico. Las derrotas de los proyectos revolucionarios del siglo pasado, y la consecuente instalación del inconsciente neoliberal en casi todas las nervaduras del cerebro social, tienen efectos inmediatos en los imaginarios proletarios constreñidos a ajustarse a las demandas del mercado respetando el techo de una democracia de la derrota castrada de cualquier fantasía radical y rupturista.

El actual estado zombi del neoliberalismo, con su ontología empresarial y su individualismo meritocrático, involucra una nueva era más desoladora y exasperante del realismo capitalista como revés de la crisis de alternativas políticas radicales. Hoy resulta más sencillo fabular con una invasión alienígena o imaginar un capitalismo supraplanetario que expanda el mundo de la mercancía después del fin del planeta tierra que implicarse en una intransigente alucinación postcapitalista. Un mundo-sin-humanos o unos humanos-sin-mundo, como ha indicado Amador Fernández-Savater. Lo cual nos termina persuadiendo aún más de que la abolición y superación emancipatoria del capital es prácticamente imposible, demasiado costosa o peligrosa, indeseable. Motivo por el cual las máquinas psíquicas son seducidas a adoptar una actitud de resignación, corrección política, derrotismo o hedonismo.

6. ¡Revolucionemos la inconsciencia de clase!

El antagonismo de clase no se juega hoy tan solo en el “exterior” de las correlaciones de fuerzas perceptibles y de los enemigos identificables como grandes conjuntos sociales. El antagonismo de clase también se dirime en el psiquismo conflictivo de la clase trabajadora, el cual metaboliza deseos ambiguos de integración, ruptura, conformismo o radicalidad, dice Fisher interrogando la ciclotimia emocional en “Trastornos bipolares y capitalismo”. El problema del psiquismo hay que leerlo a la luz de la lucha de clases, y menos en el marco de los vaivenes del tablero de la real politik o de las contingencias de aquellas trayectorias individuales y colectivas que no cuestionan las reglas del juego. Lucha de clases inconsciente.

“En la atmósfera neofascistas del neoliberalismo actual, los límites entre trabajo, capitalismo y psiquismo se vuelven permeables, móviles, indistinguibles incluso a nivel del deseo. Las antinomias colosales de lo neoliberal estimulan deseos y reprimen los placeres inadecuados. Las redes sociales, las aplicaciones digitales, el e-mail, las demandas incesantes del mercado, destituyen la geometría del lugar de trabajo y diseminan el tiempo laboral. Empezás a trabajar desde que te despertás, y tenés que hacerlo hasta que te dormís, o mejor aún, lo sigues haciendo incluso dormido. El capital se expresa también como artefacto onírico.”

La clasistización del psiquismo es inseparable de la sexualización y racialización desigual de las maquinas inconscientes empleadas sin compensación por el capital. Tenemos que sacar del medio a la crítica autocomplaciente de lo neoliberal, objeto sublime de la sensibilidad populista, para mirar de frente al verdadero demonio del apocalipsis en curso: el capital.

La comoditización o narcotización de la inconsciencia de clase es directamente proporcional a su despolitización. Necesitamos revertir la privatización del psiquismo y repolitizar el inconsciente. Y para ello debemos considerar la plasticidad ambivalente del psiquismo. El psiquismo no es antropológicamente capitalista por naturaleza. En cambio, es una construcción histórica con desvíos, conflictos, anomalías y conexiones contingentes. Un campo de fuerzas opacas cuyas tensiones son múltiples, negociables, abiertas. Los técnicos culturales del capital siempre lo han sabido. Pero nos queda a nosotros asumir el desafío.

En esta coyuntura de ofensiva de la pulsión de muerte del capital, las empresas farmacéuticas de neuromarketing, los tratamientos new age (coaching ontológico, autoayuda) y casi todos los especialísimos “agentes psi” del capital terapeutizado nos entregan hacia una narrativa espiritual o narcótica de autosuperación zen del desastre, fingiendo de este modo pseudodemocratizar el dolor. Nos invitan a elaborar la sensación de incertidumbre y desprotección, el colapso subjetivo, la desmoralización social, el fatalismo distopico, la desigualdad desesperante y la frustración sanitarista mediante la privatización, la infantilización, la responsabilización y la estigmatización antipolítica del sufrimiento de clase que nos aqueja en estas crisis. Es necesaria una política anticapitalista del inconsciente en un sentido militante, cuestionando las relaciones de clase, género o raza que constituyen nuestros malestares al punto tal de transformar aquello vivido como lo más individual (ansiedades, heridas, manías, angustias, incluso el suicidio) en un problema colectivo. La reducción de los trastornos y patologías a combinatorias químicas, sucios secretitos familiares, composiciones neuronales, estructuras lingüística o meramente sociológicas no puede ir de la mano de otra cosa que de su desmovilización política.

¡Si nuestro psiquismo ha sido capitalizado, revolucionemos la inconsciencia de clase!

7. La máquina terapéutica del capital

Las personas psicológicamente aplastadas por el capitalismo, farmacologizadas por los gánsteres terapéuticos de la “salud mental”, constituyen una molestia para el avance brutal del capital. Este último no nos quiere como catatónicos depresivos, puesto que necesita máquinas psíquicas abatidas pero sin la suficiente confianza como para reclamar un mejor trabajo, desesperadas pero sin la suficiente ira de clase como para dejar de hacer listas de urgencias y soportar la humillación en un multitasking existencial de autobombo virtual, nerviosismo, apatía, resentimiento contenido, productivismo obsesivo o melancolía depresiva. Y todo esto no puede ser tratado con mecanismos de adaptación o integración.

La máquina de terror terapéutico del capital es uno de los dispositivos de control de la precariedad más eficaces a la hora de agotar el psiquismo con mandatos, imperativos y exigencias. El mismo tiene como objetivo saquear la voluntad de transformación radical, ya que funciona generando miedo anímico, culpas, ajustes afectivos y trastornos mentales cuya terapeutización consiste en obligarnos a solo querer que el malestar no siga empeorando.

El imaginario terapéutico, diseccionado por Fisher en textos como “Antiterapia” o “¿Por qué la salud mental es un problema político?”, busca convertir los efectos patógenos y síntomas sociales en problemas personales tramitables con antidepresivos, automedicación, espiritualismo, psicología, psicoanálisis. Esta maquinaria brinda subjetividades concretas y gerentes terapéuticos encargados de arreglar o taponar las fugas psíquicas cuando algo falla en los automatismos capitalistas. Según Fisher una de las antinomias de este devenir-terapéutico del gobierno capitalista es que si bien democratiza y populariza las cuestiones relativas al problema de la “salud mental”, al mismo tiempo profesionaliza, estatiza y medicaliza las respuestas a esos problemas individualizando el descontento, interiorizando el padecimiento de clase y desviando el resentimiento popular hacia los propios oprimidos.

“Hoy resulta más sencillo fabular con una invasión alienígena o imaginar un capitalismo supraplanetario que expanda el mundo de la mercancía después del fin del planeta tierra que implicarse en una intransigente alucinación postcapitalista. Lo cual nos termina persuadiendo aún más de que la abolición y superación emancipatoria del capital es prácticamente imposible, demasiado costosa o peligrosa, indeseable. Motivo por el cual las máquinas psíquicas son seducidas a adoptar una actitud de resignación, corrección política, derrotismo o hedonismo.”

El capitalismo enferma a las máquinas psíquicas de la clase trabajadora, y las industrias farmacéuticas le enchufan las pastillas de la felicidad en conexión con un imaginario terapéutico de estoicismo heroico, voluntarismo mágico, autosuperación y neomisticismo new age. Todo esto intenta colonizar el psiquismo social sometiendo 24/7 a las vidas proletarias bajo exigencias de rendimiento, éxito, crueles optimismos y mandatos felicistas. Los desiguales malestares psíquicos que el capital produce son imposibles de “reformar” dentro de estas condiciones invivibles. La aporía de la salud mental, según las antinomias terapéuticas examinadas por Fisher, no puede resolverse dentro del sistema capitalista y condena a los reformistas, posibilistas y oportunistas al fracaso político anunciado.

8. Las crisis como punto de vista de las luchas

¿Cómo hacer de estas crisis una premisa para politizar la inconsciencia de clase desde el punto de vista de luchas concretas? ¿Pueden ser estos colapsos en curso la oportunidad de nuestro 2001? ¿Cómo evitar una normalización capitalista y postraumática de la catástrofe?

Las crisis del orden capitalista explotan en las conmociones mentales, los espasmos, los cataclismos y colapsos de las máquinas psíquicas precarizadas, las cuales transitan umbrales de obsesión productivista, psicosis infoexpresiva, paranoia higienista, pánico securitista. Pero las crisis, como argumenta Diego Sztulwark en su libro La ofensiva sensible (Caja Negra, 2019), conforman un punto de vista contra la “normalización”, más que un objeto de análisis, pues en y desde las crisis es posible politizar las formaciones del psiquismo social.

La precarización psíquica es la epidemia antes de la pandemia. El trasfondo de la interrupción y el aislamiento no tiene como revés una detención o suspensión subjetiva, sino que se monta sobre una dinámica psíquica implosionada. En estas crisis psíquicas irrumpen las violencias contenidas en los cuerpos proletarios sumergidos en la precariedad: odios, enfriamiento afectivo, femicidios, criminalización, dramáticas, terror anímico, etc.

Si concebimos las crisis desde el punto de vista del capital, estas se presentan como una manera de gestar condiciones de gobernabilidad para recomponer la tasa de ganancia. Pero si comprendemos las crisis desde el punto de vista de las luchas, estas pueden ser experimentadas como aquel momento donde existen prácticas, fantasías, improvisaciones, economías libidinales y sociales que tienden a autonomizarse del automatismo de la subsunción capitalista, resistiendo el mando del capital en territorios concretos. Estas crisis son una premisa para imaginar nuevos futuros posibles desde la perspectiva de las luchas en curso.

9. Disputar los delirios

No hay economía capitalista sin lucha de clases, sin lenguajes, sin libido, sin alucinaciones, sin síntomas, sin delirio. El trabajo asalta fines de semana, viajes, vínculos afectivos, entretenimientos. El capitalismo persigue a las máquinas psíquicas proletarias hasta en los sueños. Fisher define a su realismo capitalista como un tipo de trabajo onírico que explota nuestra energía psíquica. Y si bien vivimos y morimos combatiendo el mando mercantil, el vampirismo hiperabstracto del capital no sería nada sin esta cooperación onírica de las máquinas psíquicas oscilantes entre el insomnio, los sueños rebeldes y las pesadillas. En una coyuntura insoportable de psicodeflación, agotamiento, aturdimiento demencial e inflación informativa, donde parecería que solo el capitalismo puede soñar y nosotros no, es necesaria una estrategia de politización de los artefactos oníricos usufructuados por el mercado.

Hoy, más que nunca, los delirios, las alucinaciones, los sueños, las fantasías, se presentan como dispositivos políticos en disputa. La ideología capitalista decadente desemboca en devenires neoreaccionarios. Los delirios neofascistas de la derecha hacen sistema con las desilusiones progresistas. Estos delirios neofascistas, que captan incluso energías insumisas de las juventudes y otros sectores sociales, no pueden ser combatidos con las pasiones tristes de los progresismos o con la imaginación política deslibinizada de la izquierda tradicional. Hay que darle una batalla alucinada pero creíble a las desmesuras derechistas.

Fisher problematiza los aparatos capitalistas de expropiación de la vida onírica. ¿Continúa siendo la noche de los proletarios aquel lugar mítico y a la vez bien real de resistencia plebeya e invención de elementos de inteligencia colectiva? ¿Sueñan acaso las máquinas psíquicas con ecosocialismos oníricos y androides postpatriarcales? ¿De qué modo imaginar modos de huelga psíquica o rechazo del trabajo inconsciente en donde nuestros deseos futuros exploren la posibilidad misma de fantasear con algún futuro? Una formación deseante de seres anticapitalistas educados en un nuevo imaginario antagonista: las alucinaciones postcapitalistas como única alternativa a la pesadilla generalizada de la extinción capitalista.

Emiliano Exposto es investigador, docente de filosofía y militante. Actualmente está realizando un doctorado becado por Conicet. Integra la Cátedra Abierta “Félix Guattari” de la Universidad de los trabajadores (IMPA) y la Cátedra “Construcción histórica de la subjetividad moderna” (ex León Rozitchner) de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Es autor de los libros El goce del capital. Crítica del valor y psicoanálisis (Marat), Manifiestos para un análisis militante del inconsciente (Red Editorial), y Las máquinas psíquicas y otras fascinaciones capitalistas (en prensa).