“LA TECNOLOGÍA QUE EXPERIMENTAMOS ES UNA MAGIA ARCAICA”.

ENTREVISTA EXCLUSIVA A BORIS GROYS

LA TECNOLOGÍA QUE EXPERIMENTAMOS ES UNA MAGIA ARCAICA. ENTREVISTA EXCLUSIVA A BORIS GROYS

Por Jazmín López y Patricio Orellana

Los últimos han sido meses para releer a Boris Groys. En un contexto en que los primeros efectos de la crisis por el Covid-19 dispararon a muchxs a buscar frenéticas actualizaciones de gastadas fantasías apocalípticas, o precoces promesas de oportunidades inéditas para cambios radicales inmediatos, los diagnósticos que Groys viene tejiendo desde hace años con un tono en apariencia simple, por momentos risueño, siempre agudo, adquirieron una relevancia casi terapéutica. Con la explosión de la pandemia y la implementación de cuarentenas en varias partes del mundo, con muchxs de nosotrxs pasando más horas que nunca en las redes sociales, asistiendo (o no) a eventos culturales virtuales, hablamos con Groys sobre las relaciones entre tecnologías digitales y subjetividad, sobre los cambios (o no) en la lógica de los espacios de exhibición de arte a raíz de su clausura, y sobre la noción de “proyecto irrealizado” que atraviesa (o no) la experiencia de muchxs creadores culturales. También hablamos sobre sangre, inmortalidad y cosmismo, el movimiento surgido con filósofos como Fedorov, Soloviov y Bogdanov en la Rusia prerrevolucionaria, y su relevancia anticipatoria para un análisis biopolítico sobre la crisis actual.

Al final de la entrevista, vas a poder descargar “Cuerpos inmortales”, un capítulo de Volverse público, de Boris Groys (Caja Negra, 2018)

—Desde que explotó la pandemia, las discusiones sobre biopolítica se volvieron aún más prevalentes. Se trata de una línea teórica para la cual usted ofrece una genealogía distinta a la de Foucault, a través del cosmismo ruso. Y algunas de las ideas cosmistas más radicales, como la política de la inmortalidad, o la idea de la libertad de movimiento en el espacio cósmico, adquieren una resonancia especial en un contexto marcado por muertes masivas y restricciones al movimiento. ¿Qué nos puede decir el cosmismo ruso acerca de la situación contemporánea?

—BORIS GROYS: Sus ideas son muy relevantes. La base de las ideas del cosmismo ruso es que el Estado, o cualquier forma de organización de la humanidad, tiene la tarea de cuidar la salud humana. Y no solo la salud de la humanidad en general, concebida de manera estadística, sino también de la salud de cada individuo. Y este cuidado de la salud debe estar organizado de manera centralizada, y de acuerdo con un plan general. Como objetivo de este plan, los cosmistas colocan la inmortalidad para todos. Y en el camino que llevaría a esta meta lo que proponían era un sistema de cuidado universal. Y yo diría que lo que necesitamos ahora es eso.

Por empezar, no existe un sistema de salud global. Existen mercados globales, pero no tenemos un sistema de salud global. Cada estado es responsable por el cuidado, y por eso vemos lo que vemos. Cuando la pandemia empezó, los Estados empezaron a cerrar las fronteras, porque no hay un sistema de salud global, sino solo sistemas de salud nacionales y entonces, obviamente, el primer paso es aislar a tu Estado del movimiento global de las personas. Ese fue el primer efecto. El segundo efecto es que nuestro sistema médico está organizado de manera privada, está privatizado. Y las compañías grandes solo buscan el beneficio. Esto significa que estas corporaciones solo hacen aquello que creen que les va a traer dinero. Y eso quiere decir que no podés prepararte para una pandemia así, porque no hay instituciones que, en lugar de buscar un beneficio inmediato, trabajen en investigaciones orientadas al futuro. Así solo se puede lidiar con problemas como una pandemia a posteriori, es decir cuando la pandemia ya explotó. Había un solo instituto en el mundo, y me refiero al mundo occidental aquí, por supuesto, que estaba investigando los coronavirus desde antes (porque hay diferentes tipos de coronavirus). Era la Oxford University, que no es comercial, sino una universidad, así que podían hacer algo que no fuera con fines de lucro.

Si hay una lección de la pandemia, es que el cosmismo ruso tenía razón. El sistema de salud solo puede funcionar si es global. Y si se interesa por las vidas de todos. Y solo si no depende del mercado ni busca un lucro económico.

—También queríamos hablar sobre las redes sociales. Usted escribió acerca de las redes sociales en relación a cómo se piensa la subjetividad, y también sobre cómo su lógica parecía cumplir con algunas propuestas de las vanguardias artísticas. ¿Cómo la crisis de la pandemia puede cambiar el rol de la mediación digital y la manera en la que estructura nuestra subjetividad?

—BG: Yo lo pienso en términos de la topología de Internet. Se podría pensar a Internet como un medio global, pero en realidad no lo es. Internet está fragmentada y dividida en pequeños grupos. La gente en las redes sociales sigue sobre todo a sus parientes, amigos o conocidos. Yo siempre digo que Internet es un medio narcisista. Internet es un espejo de nuestros deseos. ¿Por qué? Activamos Internet preguntándole algo en particular. Le pregunto por un nombre, una persona, etc. Es decir que Internet no me da ninguna información que yo no le haya pedido. Entonces, cuando veo el medio, lo que veo es a mí mismo, mi propia imagen, una imagen de mis deseos e intereses. Y esta es, por supuesto, una experiencia muy distinta de salir y caminar por la calle. Cuando camino por la calle, en general veo lo que no quiero ver, cosas que yo no tenía el deseo de ver.

Esa es la diferencia entre la vida y los medios digitales. Los medios digitales me muestran lo que me gusta. No es ningún accidente que tenga que poner todos esos “Me gusta”. Porque, como sistema, Internet está organizado de tal forma que yo tengo que decir “Me gusta”. Y a fin de cuentas se reduce a la pregunta de si me gusto a mí mismo o no. Porque el que pidió esa información fui yo, así que si no me gusta esa información, sencillamente significa que yo no me gusto. Es un diálogo conmigo mismo.

Pero cuando salgo a la calle, en general veo, como dije antes, lo que no me gusta. Y no puedo ponerle “Me gusta” a eso. No puedo evaluarlo, es algo que me confronta. Y solo cuando me confronta algo que no me gusta, que no deseo, que no pedí, tengo una experiencia de la realidad. Esa es la experiencia de la realidad: la experiencia de la realidad es la experiencia de algo que no me gusta pero tengo que soportar. Sí, eso es la realidad. Esa es la experiencia humana básica. Entonces, cuando estoy sentado en casa mirando la pantalla, lo que veo es a mí mismo. Es como una experiencia surrealista. No en el sentido del carácter accidental de las imágenes y todo eso; es una experiencia surrealista en el sentido de interesarme por mi propio deseo. Eso es lo que le interesa al surrealismo. Y eso se transformó en una experiencia bastante común. En el primer Manifiesto surrealista, André Breton escribe que él imagina al grupo surrealista como una casa con cuartos individuales. Cada uno está sentado en su cuarto, y no sale. No se encuentran con otras personas. Cada uno está sentado en su cuarto y observa o sigue su propia imaginación. Ahora, finalmente, la humanidad occidental se transformó en la casa surrealista de Breton.

“Yo siempre digo que Internet es un medio narcisista. Internet es un espejo de nuestros deseos. ¿Por qué? Activamos Internet preguntándole algo en particular. Le pregunto por un nombre, una persona, etc. Es decir que Internet no me da ninguna información que yo no le haya pedido. Entonces, cuando veo el medio, lo que veo es a mí mismo, mi propia imagen, una imagen de mis deseos e intereses.”

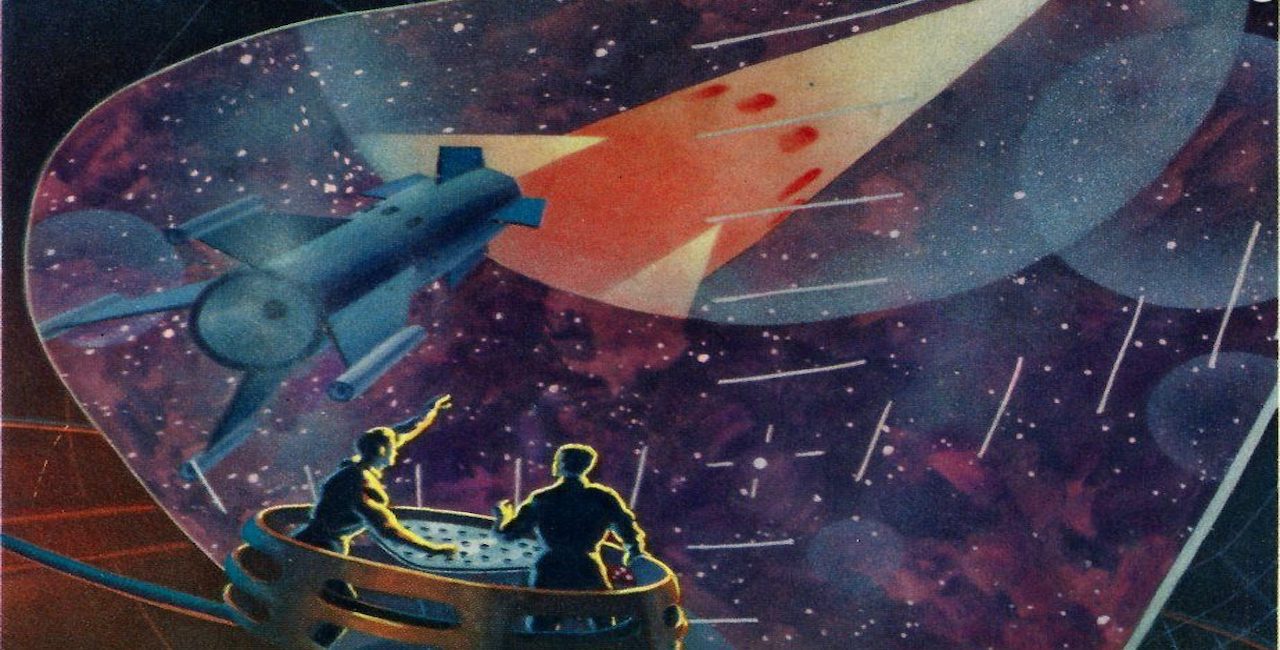

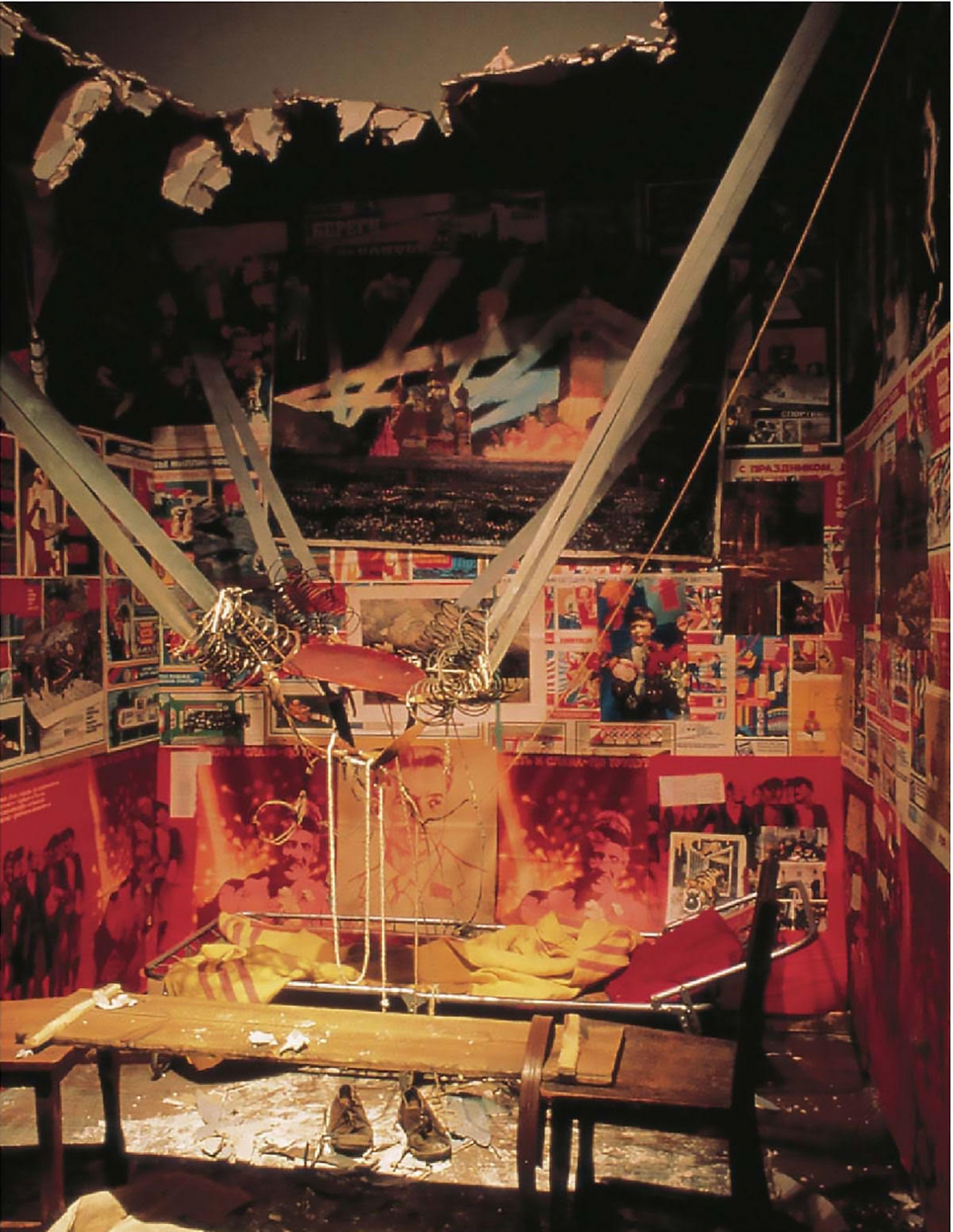

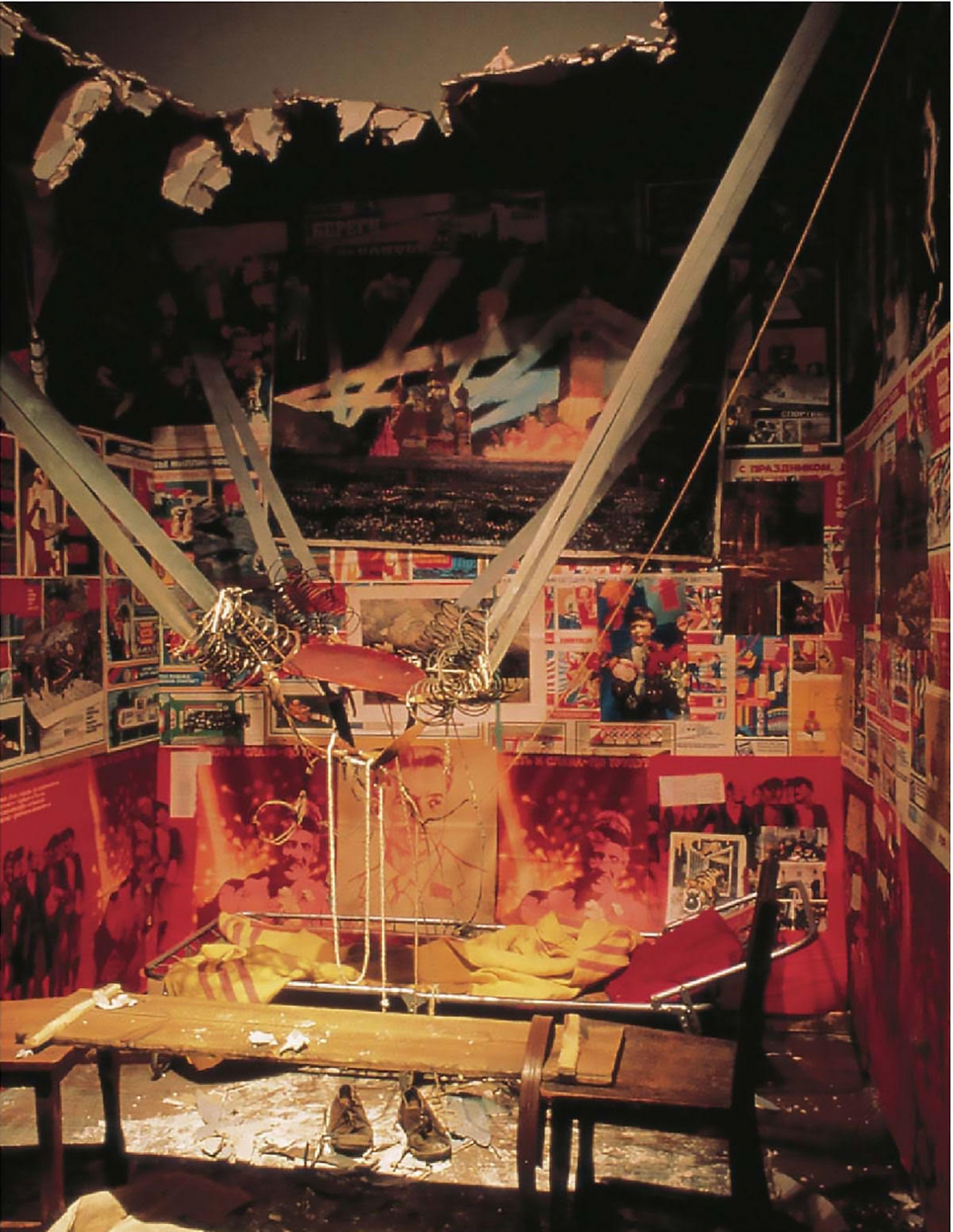

Llya Kabakov, El hombre que voló al espacio desde su departamento, 1988.

—Respecto de la topología de Internet, y del papel de las tecnologías digitales, quizás podríamos pasar a hablar sobre su relación con los espacios del arte contemporáneo. Muchas de sus distinciones cruciales acerca del arte son precisamente topológicas: ha escrito acerca de cómo la distinción entre obras de arte y objetos no artísticos, y la distinción entre original y copia, dependen de los espacios que estos objetos ocupan. Al ver cómo los museos y otras instituciones del arte están respondiendo a la pandemia, sus ideas parecen especialmente relevantes. Y no solo por el confinamiento, durante el cual los museos están cerrados y parecen desesperados por llevarles “contenido” a la casa a los espectadores a través de los medios digitales, por ejemplo con artistas exponiéndose en Instagram Live. Sino también ahora que muchas instituciones se preparan para la reapertura, y piensan, por ejemplo, en dirigir la circulación de la gente de manera más estricta para evitar aglomeraciones, en establecer mayores distancias entre personas y obras.

—BG: El museo fue tradicionalmente considerado como un espacio de colecciones permanentes, un lugar donde las cosas estaban estabilizadas. El espacio exterior al museo, por el contrario, se suponía que cambiaba todo el tiempo. Pero cuando entrábamos al museo, creíamos que las cosas del museo estaban en su lugar tradicional, y eran inmóviles. Nosotros nos movemos, pero las cosas están estables, inmovilizadas. Están siempre presentes. Yo escribí que la posición de las obras de arte en el museo es la posición de aquello que hay que cuidar. En ese sentido, hay una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de la obra de arte. Ambos son objetos de cuidado. Las instituciones responsables por ellos tratan de estabilizar estos cuerpos, que no se descompongan. Y eso, por supuesto, es más exitoso en el caso de las obras de arte que en el caso de los seres humanos. Para hablar una vez más del cosmismo ruso, Fedorov inaugura el cosmismo ruso precisamente con esta analogía, cuando habla sobre un museo de la población, un museo que cuidaría a los humanos como el curador del museo cuida las obras de arte.

Pero los museos han cambiado su función, y se transformaron en un escenario para eventos artísticos, como exhibiciones temporarias, proyecciones de películas, conferencias, conciertos, y un largo etcétera. De modo que los museos se volvieron una especie de plataforma, un escenario. La gente habla sobre la teatralización del museo, y hasta cierto punto es correcto. Pero deberíamos ver que el museo tradicional, en esta función transformada, mantiene la característica más importante de los museos, es decir, que la gente pueda entrar en él. Cuando voy a un teatro, no puedo entrar al escenario. Pero si algo ocurre en el museo, se supone que yo puedo entrar. Si el museo es una plataforma, entonces es muy fácil convertirlo en una plataforma en Internet. Y en las plataformas de Internet, lo que hay no son visitantes sino seguidores. ¿Qué son los seguidores? Los seguidores son la gente que sigue la teatralización del museo, hasta cierto punto. Con las medidas de cuarentena, uno puede seguir lo que pasa en el museo, pero ya no puede entrar, ni siquiera como se podría entrar en el espacio de un teatro. Solo podemos seguirlo en nuestra imaginación. Podemos seguirlo como una cadena de eventos. Heidegger describe el arte como una cadena de eventos: hay un evento, después otro, etcétera. El seguidor es aquel que sigue esta cadena de eventos. Así el museo se transformó en lo que era la meta o el telos del desarrollo de las últimas décadas. Pasó de ser un lugar de conservación y restauración de una colección a ser una plataforma para eventos, uno tras otro.

Ahora, con la pandemia, la única diferencia es que no podemos visitar el lugar de esos eventos. Solo podemos seguirlos en la pantalla, pero eso ya era así antes. Yo conocía a mucha gente, por ejemplo, que no podía viajar a Nueva York, pero seguía al MoMA o al Guggenheim, y eso me impresionaba mucho… Solía visitar otros países, porque daba muchas conferencias, por ejemplo en Latinoamérica (estuve en Colombia, Perú, en Argentina, en Brasil, donde ahora es difícil ir), y cuando iba a estos lugares, o cuando iba a China, muchas veces me encontraba con la pregunta sobre lo que estaba pasando en los museos de Nueva York: qué pasa en el MoMA, qué pasa en el New Museum. Y siempre me shockeó esa pregunta, porque en el museo no debería pasar nada. En el museo todo debería ser lo mismo. El museo fue creado como un lugar en el que no pasa nada. Ese era el concepto de museo. Así que la propia pregunta ya muestra que nuestra relación con el museo cambió dramáticamente. La gente no espera que Nueva York cambie mucho como ciudad. Nueva York es siempre más o menos la misma, pero el museo cambia todo el tiempo. No me preguntaban qué está pasando en Nueva York, me preguntaban qué está pasando en los museos de Nueva York. Es un cambio básico en una actitud fundamental, un cambio que no es un efecto del Covid, sino una transformación de larga duración que el Covid volvió más obvio.

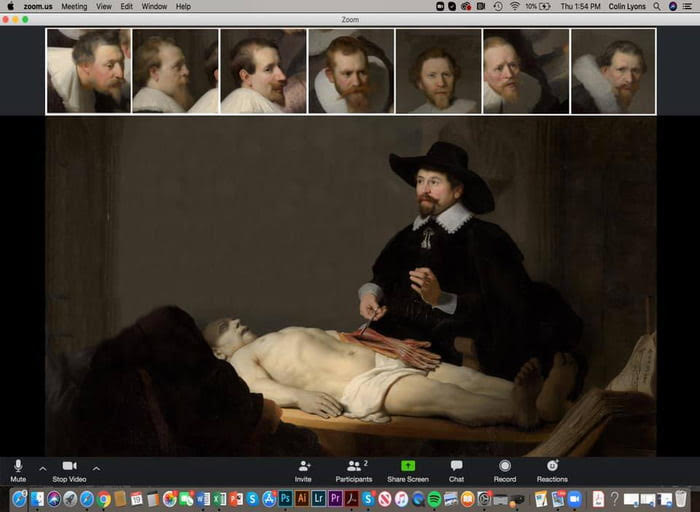

“Un té con Julia”. Conversación entre Julia Peyton-Jones y Hans Ulrich Obrist. Disponible en el canal de YouTube de Galería Thaddaeus Ropac, 18 de abril de 2020

—También es interesante la idea de navegar, porque en Internet se supone que se está navegando: ese es el verbo que se suele usar para describir la acción que se hace en Internet. Pero más que navegar, uno es un seguidor, es decir, alguien que sigue a otra persona, a una persona que está adelante y a la que solo le ves la espalda.

—BG: La gente dice que en Internet se comunica, pero no se comunica, sino que sigue. Seguís algo que pasa. No te estás comunicando con ello. Guy Debord organizaba sus dérives. Iba a París, y los amigos lo seguían. Ahora hay miles de personas que siguen lo que pasa ahí, es como una trayectoria. El concepto de navegación y el de seguimiento se relacionan con el concepto de trayectoria. Y la trayectoria es un concepto muy básico. Adorno y Horkheimer hablan de él al comienzo de la Dialéctica de la ilustración. Es el mito de Ulises: una trayectoria de navegación. Una experiencia muy griega. Se navega de una isla a otra. Cuando llegan a una isla, durante un tiempo siguen lo que sucede ahí, y después vuelven al barco, y van a la siguiente isla, la siguiente, y así. Y siempre está Ítaca como punto de retorno. Ítaca es tu computadora. Es tu punto de origen y el punto final de tu viaje. Así que lo que hacemos es como el mito de Ulises, un mito europeo muy básico. Uno navega de una isla a la otra, de una página web a la otra, y así hace el círculo completo. Y después se apaga la trayectoria, y ahí está tu computadora, tu Ítaca. Esta topología puede parecer muy original, pero es algo muy arcaico, tiene una estructura muy arcaica, una trayectoria muy arcaica.

—Con la pandemia y las restricciones que ocasionó, retomamos la noción del proyecto inconcluso, algo sobre lo que también has escrito. Parece ser un momento en el que muchos más proyectos artísticos van a permanecer irrealizados, mucho más que en años anteriores. ¿Cree que la reducción de las posibilidades para realizar proyectos debido a la pandemia puede cambiar la forma en la que reflexionamos sobre los proyectos inconclusos, o la diferencia entre lo real y lo virtual o ficcional en las obras de arte?

—Es lo mismo. Y esto también tiene que ver con el cosmismo ruso, y con el socialismo en general. La desaparición del socialismo y el comunismo del horizonte histórico como realidad redujo nuestro horizonte de futuro. Solíamos tener un horizonte cristiano, que era casi como la eternidad: desde el principio del mundo hasta el fin, una tarea enorme que era ir del principio del mundo hacia el apocalipsis. El proyecto escatológico. El proyecto comunista también era un proyecto escatológico, que llevaría de la sociedad de clases hacia el comunismo. En esos casos, incluso si no realizabas tus proyectos personales, el proyecto de algún modo se realizaba porque se inscribía desde el principio en un proyecto más amplio.

En cierta forma, el museo era como una pequeña forma de comunismo, y una pequeña forma de cristianismo. El museo le daba al artista individual una esperanza, una perspectiva o un horizonte para su actividad. Si tenías talento, o incluso eras un genio o, no sé, exitoso, podías pensar en tener una vida después de la muerte en el museo. Una forma un poco vampírica o zombi, pero de todos modos era una vida después de la muerte. Hace poco volví a leer a Nietzsche, y él habla sobre las instituciones que se organizarían para mantener viva su memoria, y sobre la gente que lo leería mil años después de su muerte. Esa es la perspectiva de la librería o el museo. Pero si el museo, y la cultura en general, se transforma en un escenario para una cadena de eventos, entonces la lógica es la de “ahora o nunca”. Andy Warhol lo entendió muy temprano: son tus 15 minutos de fama, o nada. Y esta sensación de ahora o nunca es una carga para el arte contemporáneo. Es la carga de lo contemporáneo y de lo actual como tales. ¿Cuál es el problema del arte contemporáneo? Es que tiene que ser contemporáneo, y ese es un verdadero desafío, un verdadero problema. No puede enfocarse en el pasado, orientarse hacia el arte histórico ya existente, y no puede ser “futurista”, y referirse a una suerte de proyecto histórico teleológico, como el comunismo. Debe ocurrir aquí y ahora, o nunca.

La experiencia de las esperanzas rotas, de los proyectos irrealizados y los deseos incumplidos es algo que los escritores franceses ya detectaron en el siglo XIX, en la época post-napoleónica. Flaubert es muy conocido por Madame Bovary, pero yo prefiero La educación sentimental. La educación sentimental es precisamente una historia de proyectos inconclusos y deseos frustrados, y esa es una historia muy genuinamente contemporánea. Es la experiencia del duelo por los proyectos irrealizados y los deseos incumplidos, un duelo permanente, la depresión permanente en la que nos mantiene lo contemporáneo, no porque lo actual sea esto o esto otro, sino simplemente por el peso de lo contemporáneo. Si perdiste el proyecto general, el proyecto histórico, no podés creer en tu propio proyecto. Porque o hay proyecto o no hay proyecto. La ilusión de abolir el proyecto colectivo pero mantener los proyectos individuales es una utopía capitalista, una utopía liberal. Es imposible. La literatura francesa del siglo XIX ya mostró que es estructuralmente imposible. O se tiene un proyecto o no se lo tiene. Si hay un proyecto, entonces hay un proyecto general. Si no, sos un seguidor. Sos un navegante. Lo cual no está mal. Si uno piensa en Flaubert, o en Adorno, uno ve descripciones más o menos correctas de la condición contemporánea. Son descripciones mejores que las de la literatura contemporánea. Porque la literatura contemporánea empieza en un lugar equivocado. Si de estudia la literatura contemporánea, siempre empieza con una sociología más o menos bien formulada. Empieza con una sociedad. No empieza con el individuo, o con el destino individual. Eso es lo que hace que la literatura filosófica contemporánea, y la literatura contemporánea en general, sea tan poco satisfactoria. Agamben alguna vez escribió que le parecía raro que, en términos de diagnósticos, la filosofía de los años 20 y 30 había sido muy buena, pero después de la guerra ya no había diagnósticos claros. Y él decía no saber por qué. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es que en los años 20 y 30 no se perdía de vista la importancia del individuo. Los escritores se preguntaban ¿qué significa todo esto para una vida individual? Después se perdió el foco, y esa falta de foco se experimenta como imprecisión. Uno lee análisis, y muchos son muy perspicaces, pero hay una sensación de imprecisión.

“Los museos han cambiado su función, y se transformaron en un escenario para eventos artísticos, como exhibiciones temporarias, proyecciones de películas, conferencias, conciertos, y un largo etcétera. De modo que los museos se volvieron una especie de plataforma, un escenario”

—Hace poco pensábamos en el cosmismo ruso, en particular en Bogdanov, por las discusiones que hubo acerca de las transfusiones de sangre como tratamiento para el Covid-19. Hay experimentos en los que se usa plasma de personas que se han recuperado para tratar a las personas enfermas. Y en la Argentina hay debates acerca de la posible obligatoriedad de donar plasma por parte de las personas que se hubieran curado.

—Sí, por supuesto, uno puede pensar en Bogdanov y en sus experimentos con transfusiones de sangre, y en la misma época se da el nacimiento del mito de Drácula y de los vampiros en general. La idea de la red en relación a la comunidad tiene que ver con la sangre. La sangre, y no la electricidad. Hay gente que cree que estamos conectados por la electricidad. Pero la electricidad no es algo que vaya por dentro de tu cuerpo. Aunque haya gente que crea eso, como la gente que piensa que el amor es una forma de electricidad. Pero si descartás eso, el concepto de comunidad estaba basado en un intercambio de sangre, de la sangre de Cristo. Se intercambia la sangre bebiendo la sangre de Cristo. Y así recibís una suerte de inmunidad al pecado, anticuerpos contra el pecado. Cuando hablamos de comunidad, siempre está la idea de la sangre común. La gente habla de sangre común cuando se refiere a sus familiares, pero eso no es cierto. Esa no es nuestra tradición cristiana. En la tradición cristiana, la sangre viene de afuera. No somos familiares de Cristo. La sangre de Cristo viene de afuera. Y esa sangre no es información, en el sentido de saber algo o ser informado acerca de algo. Cuando la sangre de Cristo entra al cuerpo, cambia la estructura del propio cuerpo. De alguna manera, por supuesto, eso era lo que creía la vanguardia artística. Si uno estudia el constructivismo ruso, o la Bauhaus, todos hablan acerca de cambiar el cuerpo humano, cambiar el comportamiento humano, producir un hombre nuevo. No creían en el arte como un sistema de representación que tenía la meta de impresionar nuestra imaginación. Querían actuar sobre nuestros cuerpos de manera directa. Esto es claro en el caso de Rodchenko, los experimentos del constructivismo ruso, la Bauhaus, y todos ellos, la máquina para vivir de Le Corbusier. Se trataba de actuar directamente sobre el cuerpo humano. Una vez viví en una casa que había sido diseñada por Le Corbusier. Así que yo pude sentir lo que se siente estar ahí, moverse ahí, y era una sensación diferente de moverse en cualquier otra casa. Yo lo había olvidado, porque fue cuando era chico. Pero una vez estaba en una exhibición de casas de Le Corbusier reconstruidas en Tokio. Y entré en una casa, y tuve la misma sensación. Era exactamente como estar en el mismo lugar. Eran realmente capaces de crear una diferencia en tu reacción sensorial inmediata ante el mundo, no solo en el nivel de la reflexión o la imaginación, sino en un nivel corporal. Toda esta cuestión de las transfusiones de sangre es lo mismo. La pregunta no es si es eficiente o no. Quizás lo sea, quizás no. El punto es el regreso de este mito de la sangre, de esta operación con el cuerpo humano en términos de su involucramiento en la vida de otros cuerpos humanos para organizar una relación comunitaria entre cuerpos, no en el nivel político o social, sino en un nivel corporal básico. Que es una experiencia arcaica, cristiana y vanguardista.

—La gente quiere creer en la ciencia…

-La gente cree que es ciencia, pero no es ciencia. Es una mitología completamente arcaica, es magia. Y de hecho, no creo que la gente crea en la ciencia. La humanidad contemporánea no tiene idea de la ciencia, no le interesa. Lo que le interesa a la gente es la tecnología. Le interesa tener, no sé, un iPhone o algo así. El uso del iPhone y todo eso es pura magia, porque no se sabe cómo está organizado. Y es muy arcaico. Creo que la tecnología es la cosa más arcaica que hay, porque nos transporta al mundo de la magia. Había un teórico de la ciencia iconoclasta, Paul Feyerabend, que, cuando los estadounidenses dijeron que habían ido a la Luna y habían vuelto, él dijo que eso no era nada nuevo, porque cualquier bruja común de la Edad Media hacía lo mismo noche por medio. Creo que es una idea correcta. Lo que experimentamos no es ciencia sino una magia arcaica.

▼Descargá “Cuerpos inmortales”, un capítulo de Volverse público, de Boris Groys (Caja Negra 2018)

Boris Groys (Berlín, 1947) es filósofo, crítico de arte y teórico de los medios, internacionalmente reconocido por sus investigaciones sobre el arte de vanguardia del siglo XX y los medios de comunicación contemporáneos. Estudió filosofía y matemáticas en la Universidad de Leningrado. Miembro activo de los círculos no oficiales de intelectuales y artistas de Moscú y Leningrado bajo el régimen soviético, emigró en 1981 a Alemania, donde se doctoró en filosofía en la Universidad de Münster. Desde entonces, desarrolló una intensa vida académica en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, la Academia de Bellas Artes de Viena y las universidades de Filadelfia, Pensilvania y Nueva York, entre otras. A la par de su trabajo académico, Groys es un destacado curador de arte. Entre sus libros más importantes se destacan Sobre lo nuevo: ensayo de una economía cultural, Bajo sospecha: una fenomenología de los medios y Obra de arte total Stalin.

Jazmín López es licenciada por la Universidad del Cine de Buenos Aires, estudió en la Beca Kuitca en UTDT (2011), y una maestría en artes visuales en NYU, bajo la dirección de Maureen Gallace y Boris Groys. Entre sus exposiciones se destacan: Si yo fuera el invierno mismo: International Tiger competition en IFFR, Rotterdam, Holanda, 2020; Screens Acts: Women in Film and Video en el San Jose Museum of Art (SMJA), 2019; On Struggling to Remain Present When You Want to Disappear, curada por Nana Adusei-Poku, OCAT, Shanghai, 2018; Ese algo que está a medio camino entre el color de mi atmósfera típica y la punta de mi realidad, curada por Juan Canela y Stefanie Hessler, Tabacalera, Madrid Arco, 2017; Creando tonos de piel para pinturas al óleo curada por Jens Hoffmann, Solo Project ArtBo, Bogotá, 2016; Fire and Forget curada por Ellen Blumenstein y Daniel Tyradellis, KW, KunstWerke, Berlín, 2015; Untitled (12th Istanbul Biennial), 2011 curada por Adriano Pedrosa y Jens Hoffmann. Su opera prima Leones se mostró en museos como MoMA, Centro Pompidou y Kunst Werke (2013-1014)

Patricio Orellana traduce, da clases y escribe sobre literatura, música y arte. Recientemente co-curó una exhibición para el programa ISP del museo Whitney accesible desde el 7 de agosto en el sitio de la galería Artists Space de Nueva York. https://artistsspace.org/exhibitions/after-la-vida-nueva.

TÍTULOS RELACIONADOS