EL POTENCIAL DE LO QUEER. SOBRE JOSÉ ESTEBAN MUÑOZ

EL POTENCIAL DE LO QUEER. SOBRE JOSÉ ESTEBAN MUÑOZ

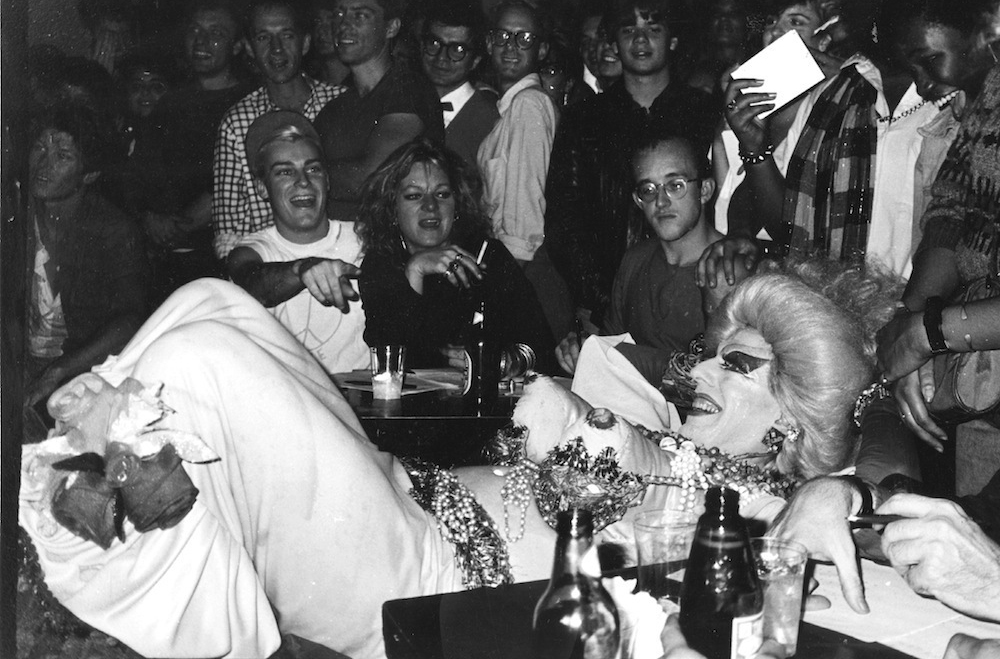

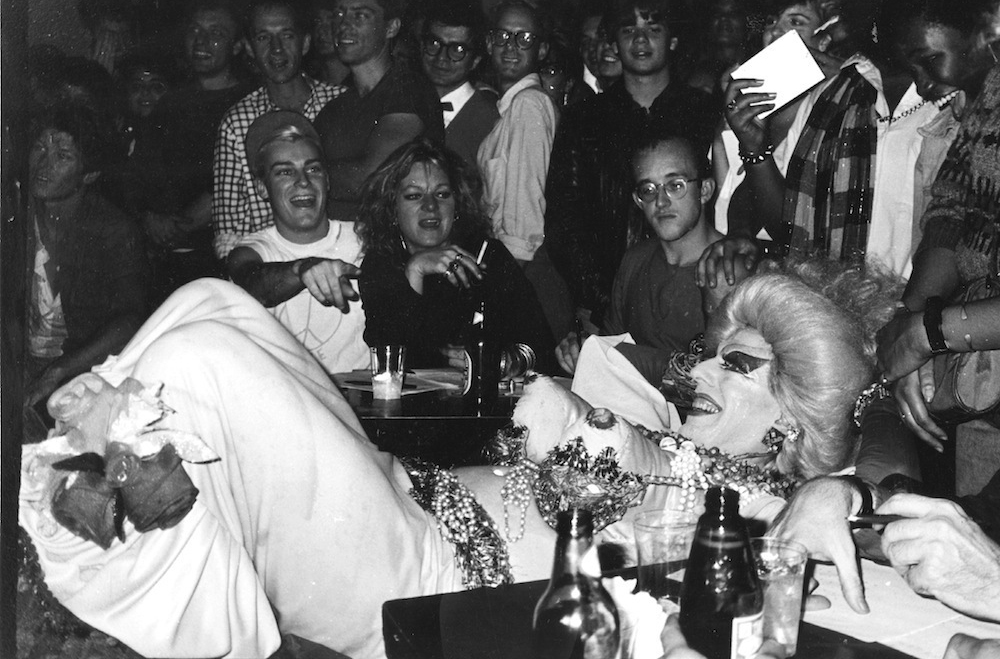

Imagen de Paris is Burning, documental dirigido por Jennie Livingston, que retrata la cultura ball que a mediados de los años ochenta floreció en Harlem entre personas trans, gays y drags racializados.

Por McKenzie Wark

“Yo era un espía en la casa de la normatividad de género.”

– José Esteban Muñoz

Yo también fui un espía en la casa de la normatividad de género. Y esto es lo que vi: trabaja, come, reprodúcete. Se supone que es así como deben operar la producción y el consumo. Debes trabajar para poder comprar cosas y debes comprar cosas para que continúe habiendo trabajo. Tu deber de reproducir la forma mercancía no se detiene ahí. Se supone que no solo debes elaborar y consumir mercancías, también se supone que debes reproducir y criar trabajadores. Y todo ello en una escala siempre en expansión: trabaja más, compra más, reproduce más. Como si el planeta se ofreciera como suministro infinito, para ser convertido en más y más de lo mismo.

“¿Puede el futuro dejar de ser una fantasía de la reproducción heterosexual?” Quiero comenzar con este interrogante planteado en Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa, un libro de José Esteban Muñoz. Para Muñoz, lo queer es más que un rótulo de identidad, es “eso que nos hace sentir que este mundo no es suficiente”.

Si el Antropoceno tiene algún significado clave, es que esto no puede seguir por siempre, de hecho, ya no puede seguir así en absoluto. Entonces, tal vez es hora de conectar una teoría crítica sobre esta economía política extractiva y destructiva a una teoría crítica producida por un disenso interno surgido en este mundo superdesarrollado. Una teoría que se rehúsa a ser “ese” que estás llamado a ser. De esta manera, la teoría queer podría ser leída no solo como crítica a la vida hétero [straight] en lo que respecta a la sexualidad y a la familia, sino también en un sentido más amplio.

Laurent Berlant refiere a la “ciudadanía muerta” de la heterosexualidad. Y para Muñoz “ser ordinario y casarse son anhelos antiutópicos, deseos que automáticamente se refrenan”. Uno podría encontrar esta sugerencia de Muñoz en otras partes del libro y aun así preguntarse para quién es antiutópico ser ordinario y casarse.

Muñoz: “Creo que, en un mundo sin utopía, los sujetos minoritarios quedan excluidos como desesperanzados”. No todos los niños son reproducciones blancas, algunos son negros o marrones en peligro. “El futuro es cosa de solo algunos niños. Lxs chicxs de color y lxs chicxs queer no son los príncipes soberanos del futuro.” Para las personas trans de color, por ejemplo, estas serían ensoñaciones. “Lo queer debería y podría consistir en un deseo de ser de otro modo, en el mundo y en el tiempo, un deseo que se resista a los mandatos de aceptar aquello que no basta”, escribe Muñoz. En una dialéctica de lo excepcional y lo ordinario, lo queer puede ser la excepción que se convierte en −y luego transforma− lo ordinario.

En Utopía queer Muñoz se distancia de la actual política LGBTQ+ que ejercen ciertos grupos preeminentes y algunos colectivos sin fines de lucro, grupos para los cuales la idea romántica de la solidaridad queer ha sido reemplazada por un enfoque en los derechos individuales o de pareja. Estos grupos practican una política de inclusión que dentro de la reproducción de las relaciones mercantiles quiere hacer lugar para las personas LGBTQ+, para permitir que las personas LGBTQ+ sean consumidoras e incluso reproductoras de esta norma reproductiva, y no sujetos que la cuestionen.

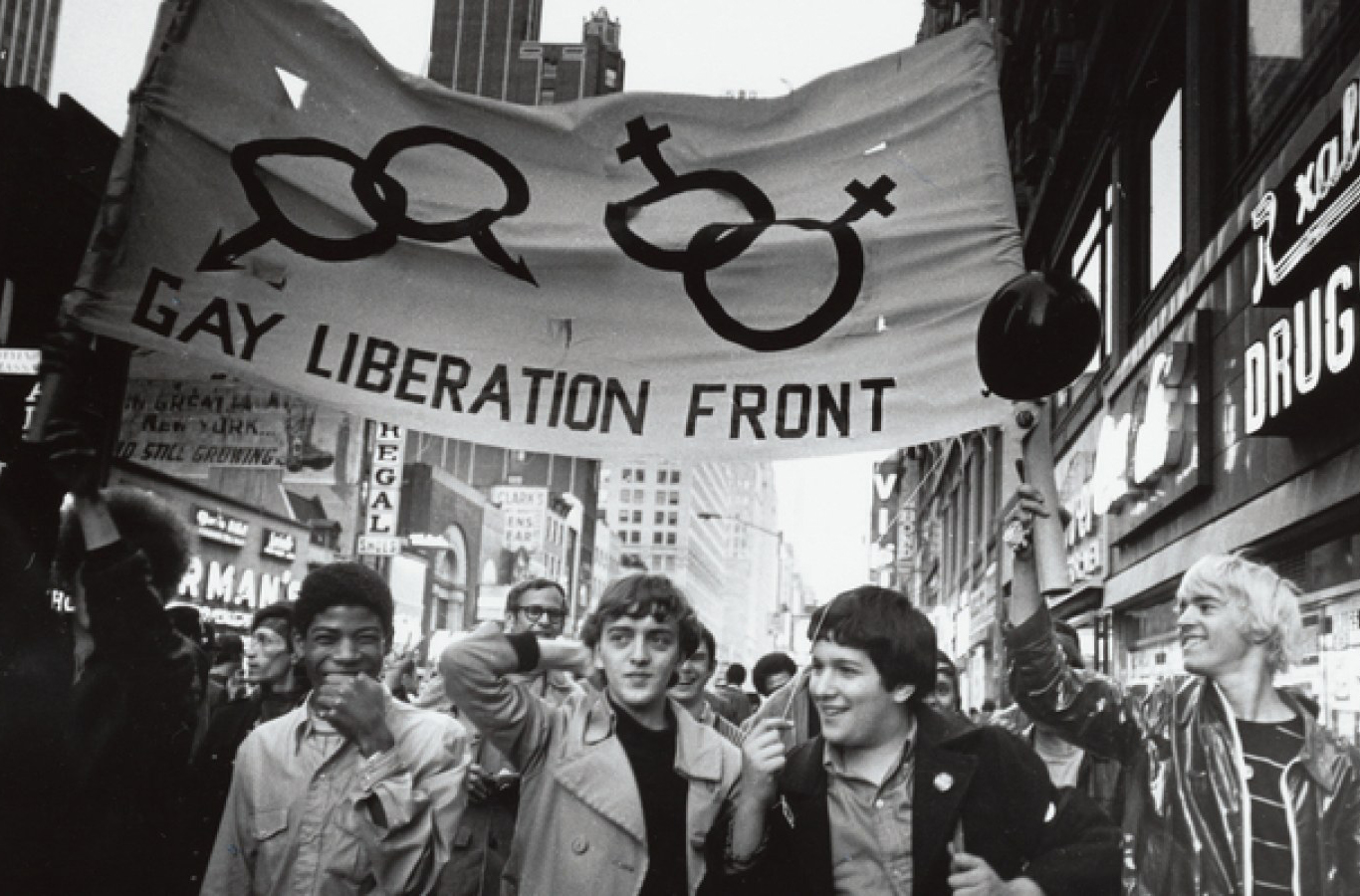

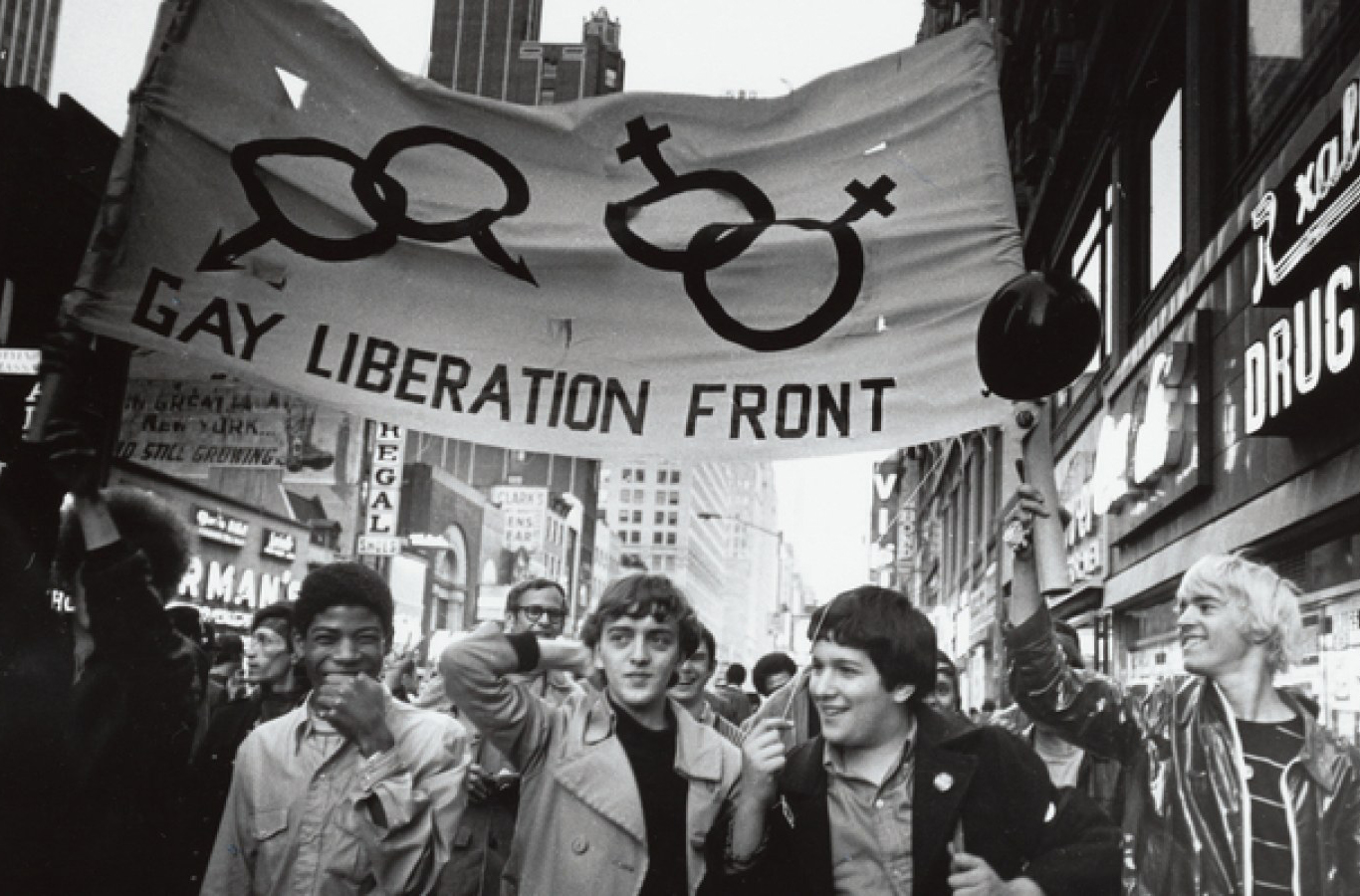

Stonewall, 1969

Muñoz también quiere mantenerse alejado de su doble en negativo: una teoría queer antisocial que tiene sus raíces en Leo Bersani y que fue elegantemente articulada por Lee Edelman. Esta teoría antisocial adhiere a la visión negativa que la vida hétero tiene de la vida gay como improductiva, como el principio del placer, la pulsión de muerte. Aquí, la homosexualidad es un fantasma que acecha a la heteronormatividad, a la que recurre para legitimar su reclamo de lo ordinario. Pero quizás lo queer pueda salirse de la lógica binaria de afirmar la propia negación. Quizá pueda convertirse en cambio, como dice Muñoz, en una suerte de “iluminación anticipatoria”.

En contraste tanto con la reproducción heteronormativa como con la adhesión gay a la negatividad, Muñoz quiere activar otra imagen, la imagen de la comunidad queer como potencial, pensando en la temporalidad más allá. “Debemos abandonar el aquí y el ahora, en favor de un entonces y un allí”, escribe. Para decirlo más esquemáticamente: el tiempo hétero-lineal es el de la reproducción expandida de lo mismo; el tiempo gay es una inmersión en y un sometimiento al presente. Tal vez podría haber una temporalidad queer que despliegue los pasados olvidados y los futuros inminentes en contra de estos hábitos de la presencia. Quizá pueda existir un “ser singular plural de lo queer”. Tal vez pueda haber “múltiples formas de pertenencia en la diferencia”.

Como dijo Dorothy Parker: “La heterosexualidad no es normal, solo es común”. Fue Michael Warner quien trajo el concepto de “heteronormatividad” al debate. Y es Muñoz quien insiste en que este concepto va más allá de identidades derivadas de orientaciones sexuales. “La heteronormatividad”, escribe “no se refiere solo a una inclinación en relación con la elección de objeto sexual, sino a esa organización temporal y espacial dominante que he venido llamando tiempo hétero-lineal”. Y también: “El ‘presente’ del tiempo hétero-lineal debe ser fenomenológicamente cuestionado, y ese es el valor fundamental de una hermenéutica utópica queer.”

En contra del tiempo hétero-lineal, Muñoz propone un tiempo extático que no se somete simplemente al momento. Su tiempo, es un tiempo extático que recurre al pasado y proyecta otros futuros. “Conocer el éxtasis es tener una idea del movimiento del tiempo, de comprender una unidad temporal, que incluye el pasado (haber sido), el futuro (lo todavía no) y el presente (lo que se hace presente).”

Irónicamente, la teoría queer tiene sus propios hábitos de reproducción de lo mismo y repetición, como cuando se refiere incansablemente a Michel Foucault, criando infinitas cantidades de pequeños polluelos foucaltianos. Muñoz, en cambio, piensa lo extático a través del trabajo de Ernst Bloch. La idea central de Bloch es un cierto sentido de lo utópico como otro tiempo y lugar inminentes al aparente. Bloch contrasta la utopía abstracta con la utopía concreta. La primera es concebida enteramente por fuera del tiempo histórico, y tiende a ser sistemática. (Para mí las utopías abstractas son más interesantes que lo que le parecen a Bloch y Muñoz. El nuevo mundo amoroso, de Charles Fourier, por ejemplo, es una incansable teoría práctica queer.) Una utopía concreta, en cambio, es inminente al tiempo histórico, una mirada hacia atrás que contiene una visión hacia adelante, un excedente que se abre hacia otro lugar, hacia otro momento. Muñoz: “Las utopías concretas son el territorio de una esperanza inteligente”. Este potencial se encuentra en lo ornamental. En The Utopian Function of Art, Bloch pone como ejemplo al cuarto de baño moderno, con su tensión entre lo funcional y lo no funcional.

Lo utópico podría ser solo el límite externo del anhelo romántico, pero Bloch intenta moderar el romanticismo con un poco de Marx, para quien el conocimiento se orienta hacia lo que está por ser. Es la conceptualización de lo que está siendo producido, y lo que podría producirse en otro caso. El impulso utópico es una acción activa que genera futuros a partir pasados, en vez de duplicar el presente. Es un poco como la práctica del détournement (y de hecho el cofundador del Situacionismo Internacional, Asger Jorn, estaba interesado, como Bloch, en el potencial del ornamento).

Muñoz conecta la utopía concreta de Bloch con C.L.R. James, que alguna vez hizo hincapié en la dimensión utópica de la cooperación en las fábricas. Incluso el espacio de trabajo fordista no funcionaría muy bien sin trabajadores que actuasen de manera colectiva en los márgenes. Muñoz va incluso más lejos y se pregunta si ciertos tipos de gestos y actividades queer no serán un tipo de trabajo que produce un excedente, aunque no uno que pueda convertirse tan fácilmente en valor de cambio y plusvalía.

Stonewall, 1969

Esto a su vez lo relaciona con los escritos de Paolo Virno sobre el postfordismo y el virtuosismo, aquello que excede este tipo de movimientos repetitivos y aislados que caracterizan al trabajo industrial. Tal vez haya un tipo de virtuosidad queer que no reproduzca las mismas relaciones de producción y reproducción. Para Virno, el afecto negativo de la virtuosidad puede ser una forma de negación que aun así apunta a otra futuridad, incluso a otro tiempo histórico. Virno y Muñoz se ven atraídos por un tipo de negación que no es oposición, sino que es evasión. La ambivalencia, el cinismo y el oportunismo (ver por ejemplo los “sentimientos feos” de Sianne Ngai) de la multitud señalan un escape, una salida, un éxodo.

Muñoz a su vez conecta esto con lo que Jack Halberstam llama “el arte queer del fracaso”. Las performatividad queer de los gestos hétero son −desde cierto punto de vista− fracasos, ya que no reproducen el tiempo heteronormativo. Pero desde otra perspectiva, este fracaso es un exitoso acto de éxodo del tiempo hétero. Este es el núcleo racional y concreto de la utopía: que los futuros están activamente hechos de pasados y elaborados como un tipo de inútil virtuosidad. Están hechos de lo ornamental, salen de un “excedente cultural”.

La virtuosidad queer podría parecer irracional desde el punto de vista del tiempo hétero-lineal. Pero, como señala Herbert Marcuse, hay un núcleo de irracionalidad en la racionalidad de la sociedad industrial. Es una racionalidad de medios que se despliegan hacia fines irracionales (hacia la aniquilación del planeta). La virtuosidad queer podría dar vuelta los polos. Señala en negativo a la pregunta por cuál podría ser una vida más racional, muchas veces con algunos gestos algo locos.

Al recuperar a Bloch y a Marcuse, Muñoz busca abrir una futuridad diferente no solo para el tiempo hétero-lineal en su forma dominante, sino para lo que me atrevería a llamar un tiempo hétero-lineal de izquierda. Su ejemplo es David Harvey, quien parece creer que el advenimiento de la liberación gay fue un giro hacia las políticas del estilo de vida, hacia la exploración de uno mismo, hacia el posmodernismo y el giro neoliberal. Claro que hay una facción de la política LGBTQ+ que quiere ser incluida en esos términos, y como señala Jasbir Puar, incluso quiere ser parte del Estado norteamericano militarizado. Pero para Muñoz, lo queer es más que un “estilo de vida” y no necesita apuntar a ser incluido en el tiempo hétero. Él nos recuerda acerca de la insistencia de Marcuse en la fuerza transformativa del Eros como una práctica experimental que busca crear otra vida cotidiana. Theodor Adorno ya había anticipado que las efusiones del Eros podían ser toleradas siempre y cuando estuvieran contenidas dentro de la esfera de lo privado y conectadas al deseo de los productos de la industria cultural. Pero tal vez pueda haber algo más que eso.

“Rebelión queer, no unidad de consumidores”

Muñoz: “Según mi reloj, éramos queer antes de ser gay y lesbianas”. Muchos pasajes de Utopía queer están dedicados a recuperar los trazos efímeros de la vida neoyorkina queer de antes de la revuelta de Stonewall en 1969. Con este fin yuxtapone un poema de Frank O’Hara y una entrevista de Andy Warhol, poema y entrevista que incluyen una botella de Coca-Cola. En sus trabajos, esta mercancía arquetípica del consumo fordista es reconvertida al interior de la vida cotidiana para establecer conexiones entre personas que no parecen pertenecer al mundo que imagina la publicidad.

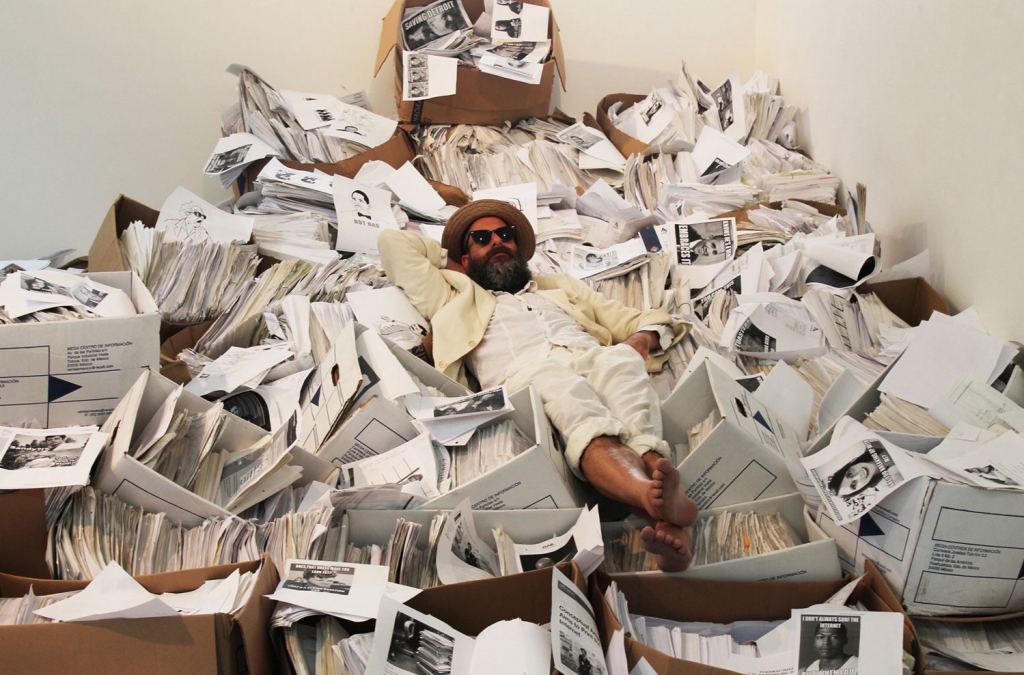

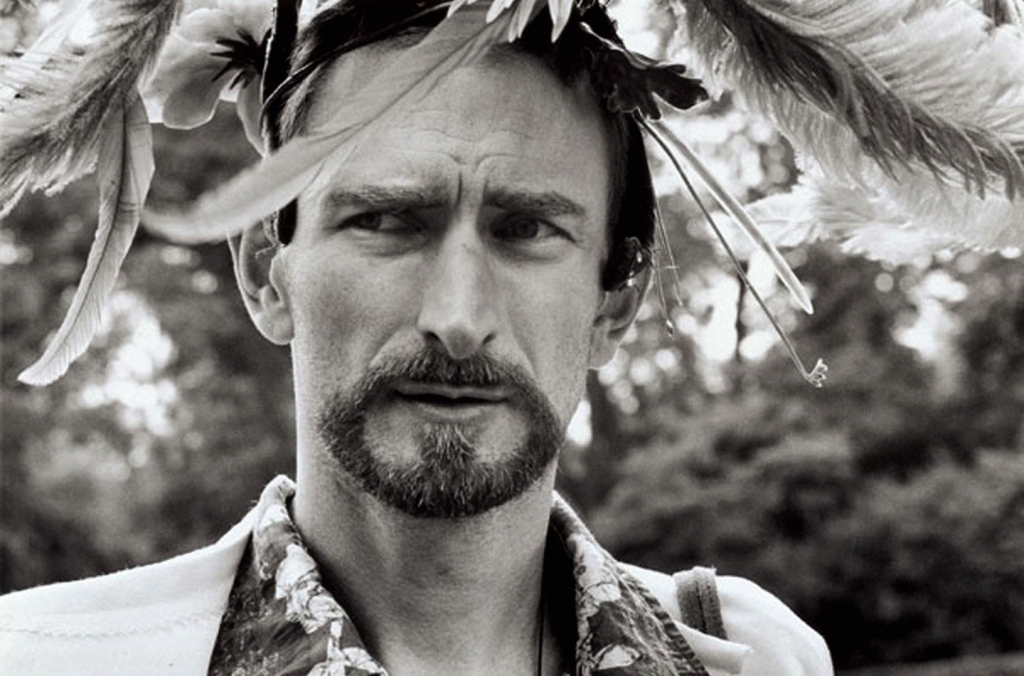

Warhol salió de, documentó y (digámoslo) explotó, un mundo del downtown que condensaba, en palabras de Muñoz, todo tipo de “personajes queer”, capaces de una “brillante rareza”. Mientras escribo está teniendo lugar una importante retrospectiva de Warhol en el Museo Whitney, que agrega valor a la propiedad de los coleccionistas que han prestado estas obras para la realización de la retrospectiva. Muñoz prefiere hablar de aquel mundo original del downtown del que Warhol extrajo tantas ideas, a través de la figura de Jack Smith.

Smith elaboró su propio mundo a partir de basura y escombros, dos cosas tanto inanimadas como humanas. Sus fotos, películas y performances están saturadas con una ardiente brillantez, llenas de información visual a la que se puede acceder a través de los afectos que generan como conceptos. Todas incluyen a sus criaturas, gente con la cual, en el lenguaje de hoy, se podría caracterizar a lo queer. La Atlántida de Smith, su utopía, estaba por fuera de la propiedad privada, era ininteligible para lo que él llamaba las “langostas” del capitalismo y el “propietarismo”.

Para Smith, el coleccionismo era una aberración del arte. Incluso más fuertemente de lo que señala Muñoz, en Smith podemos ver una vinculación proto-queer entre una crítica de la propiedad privada y la reproducción de relaciones comodificadas. Se negó a terminar sus últimas obras, por ejemplo, evitando así que alcanzaran la forma de mercancía. Sus shows nunca empezaban a la hora indicada, comenzaban varias horas más tarde. Él “jodía con el tiempo”, como dijo alguna vez Mary Woronov, haciendo del tiempo algo por fuera del consumo. Su utopía concreta era imaginar que el mundo era una enorme pila de basura de la cual cualquiera podía extraer lo que quisiera para vivir la vida que quisiera. Su obra y su vida eran, para ponerlo en una categoría a la que él se rehusaría, un arte queer del Antropoceno.

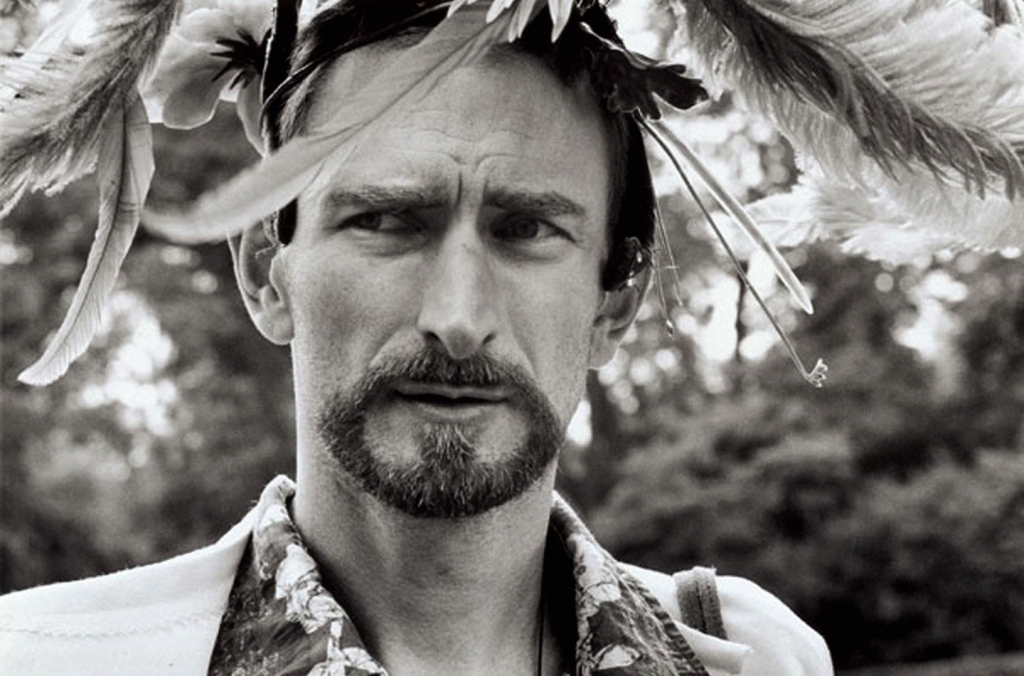

Jack Smith, 1974

Muñoz también defiende el trabajo de Ray Johnson, que vino de un entorno solapado del downtown de Nueva York. Aquí también creo que el trabajo de Johnson ejerce presión sobre la forma mercancía más fuertemente de lo que Muñoz logra reconocer. A diferencia de Smith, Johnson sí trabajó con coleccionistas, pero por lo general complicaba las transacciones. Una vez, cuando un coleccionista intentó rebajar un cuarto del precio de un retrato, Johnson le entregó un retrato hecho de tres cuartas partes del coleccionista y un cuarto de otra persona.

Muñoz conecta el trabajo de Ray Johnson con Jill Johnston. Johnson realizaba un arte figurativo de collages que llamaba moticos, arte de collage que se movía, que performaba, efímero y hermético. Él fue uno de los creadores del arte correo, que tiende relaciones transversales mediadas únicamente por el sistema postal. Su sociedad de la correspondencia −para cuyas reuniones imaginarias dibujó infinita cantidad de mapas de ubicaciones− era un mundo alternativo de relaciones horizontales sin ningún centro institucional real. Este trabajo es un archivo efímero, algunas obras están en colecciones “de verdad”, pero muchas no. Tienen, para Muñoz, una materialidad fantasmática. Mientras Warhol seleccionaba ciertos personajes para presentarlos como freaks al mundo hétero, como Smith, Johnson crea otro tipo de mediación que, al menos durante un tiempo, escapó a la lógica binaria de una heterosexualidad que se afirma a sí misma en contraposición a su otro.

Hay muchas historias del downtown de Nueva York que se superponen. Incluso si sus personajes no se conocían entre sí, o vivieron épocas diferentes, te los puedes imaginar caminando por las calles cruzando miradas de reconocimiento. En el campo literario está Chelsea Girls de Eileen Myles, The Motion of Light on Water de Samuel Delany, You Got to Burn to Shine de John Giorno… Dentro de estos rastros literarios hay una estructura de sentimiento o una vibración que podríamos llamar utópica, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que lo utópico puede tener múltiples formas. Particularmente después de la revuelta de Stonewall, ese impulso pudo tomar un tinte político. Muñoz menciona al grupo Third World Gay Revolution que enfatiza que “queremos una nueva sociedad”. Pero a veces no.

Parte de ese mundo fue borrado por la crisis de VIH. Para Douglas Crimp, se trata de un mundo perdido de posibilidad sexual. Leo Bersani acertadamente señala hasta qué punto la exclusiva y jerárquica vieja escena blanca gay de Nueva York era una como una economía libidinal. Pero Muñoz cree que hay unos fragmentos fugaces que se pueden recuperar y que apuntan a otras posibilidades: como en los actos queer de hacer-mundo de Giorno, por ejemplo. Esto es escritura performativa, hecha para la voz, y sobre una buena vida que en realidad nunca existió. (Un neoyorkino hoy no se sorprendería mucho de encontrar sexo en un baño del metro, sino que lo que le llamaría la atención es que los baños estuvieran disponibles en absoluto.)

Muñoz traza una línea desde el arte y la vida queer pre-Stonewall hasta el pasado reciente. Puede que el downtown ya no exista en el downtown de Nueva York de hoy en día, pero todavía hay algo que está sucediendo. Los barrios de “las afueras” tal vez ahora están en el centro. Muñoz va hasta mi propio barrio de Jackson Heights, Queens, para visitar el Magic Touch, o el Tragic Touch, como se lo conocía localmente. Ya no existe, pero la escena Queen-queer continuamente se reinventa a sí misma. Muñoz: “En el Magic Touch vi hombres de todos los colores relacionándose entre sí, formando vínculos, y lo vi en masa. Vi el destello de un todo que es diverso y estimulante en su naturaleza ecléctica.”

Lo que es curioso es el modo en el que tanto la vida queer y el arte queer en realidad también se reproducen a sí mismos a lo largo del tiempo, dejando líneas abiertas a otros lugares y períodos. Muñoz repara en una campaña de calcomanías que realiza un grupo que se niega a darse un nombre a sí mismo. Se preguntan: “¿Podemos permitirnos ser normales?”. Su zine tiene un título delicioso: Swallow Your Pride [Tráguense su orgullo]. De la performatividad queer de Jack Smith se desprende todo un grupo de performers: My Barbarian, Dynasty Handbag (Jibz Cameron), Kalup Linzy, Justin Vivian Bond. Algunos de estos trabajos aparecieron en un show llamado Trigger: Gender as a Tool and a Weapon, que estaba un poco influenciado por la sensibilidad de Muñoz.

El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, promulgó medidas que reubicaron gran parte del sexo público fuera de la ciudad.

La cultura del drag ball en el uptown se hizo famosa gracias al documental Paris is Burning (también hay una película más reciente al respecto, titulada Kiki). La House of Aviance ya no participa en los balls, pero su miembo más conocido, Kevin Aviance, es un show en sí mismo. Aviance no realiza el drag tradicional, y en este sentido es parte de toda una corriente que en los albores de Leigh Bowery se ha desplazado a una performance con un matiz más de género. Aviance se inspira en el estilo afrofuturista de Labelle y Grace Jones. Él no hace tucking, y así produce un género híbrido que problematiza los espacios gay y su femmefobia.

Aviance es una estrella de la noche gay, performa sus gestos majestuosos en un show unipersonal, y eso provee a Muñoz de una fuente para pensar. “Aviance después se tira al público, que lo sostiene en alto. Se pierde en un mar de manos blancas; y este estar perdido puede ser entendido como un modo particularmente queer de performatividad del yo. Así termina la performance. Este maravilloso contrafetiche es absorbido por las masas deseantes. Él abrió en ellas un deseo o un modo de desear que es incómodo y extremadamente importante si él logra superar la nueva simetría de género del mundo gay.”

¿Es Aviance un fetiche en ese espacio? Él produce un glamour femenino pero con un elemento masculino. Para Muñoz, Aviance se desidentifica con el fetiche como ilusión. El performa los gestos que los “clones” gay varones no se permiten a sí mismos, que no “dejan entrar”. Es un modelo emocional para los hombres que tuvieron que “enderezar” sus pasos y se dedicaron a trabajar unos cuerpos hipermasculinos en el gimnasio. ¡Qué difícil que es ser tan macho todo el tiempo! (Yo me rendí.) Ellos se volvieron su propio fetiche, y entonces Aviance funciona como un contrafetiche. No como lo opuesto a un fetiche, sino como algo que lo trasciende. Recodifica los signos de abyección de los espacios gay: tanto los de la negritud, como el de la femme prohibida.

Kevin Aviance

Muñoz: “Tal como lo describo yo aquí, lo queer es más que sexualidad. Es este gran rechazo de un principio de actuación que nos permite a los humanos sentir y conocer no solo nuestro trabajo y nuestro placer, sino también conocernos a nosotrxs mismos y a otrxs”. Es un gran rechazo, insiste, un deseo de producir la naturaleza con una diferencia, de ornamentar, de camuflar. Otra vez Muñoz: “Tomar éxtasis juntxs, de todas las maneras posibles, quizá sea nuestra mejor forma de promulgar un tiempo queer que aún no ha llegado, pero que de todos modos está siempre potencialmente en el horizonte”.

Utopía queer puede remitir a un yire [cruising] que no solo busca sexo. Es un yire que busca iluminaciones anticipatorias, y en ese sentido está muy cerca de la dérive situacionista y de esa psicogeografía que pretende otra ciudad, otra vida hecha de fragmentos de ambientes en los que la vida ya es otra. Es un anti-antiutopismo, si me disculpan la torpe frase.

______

McKenzie Wark (1961) es escritora, investigadora y profesora de Medios de Comunicación y Estudios Culturales en The New School de Nueva York. Ha publicado una veintena de libros sobre crítica cultural y ha teorizado acerca de los cambios sociales, políticos y culturales producidos por la incursión de la tecnología de la información. Entre sus obras destaca Un manifiesto hacker (2004), Gamer Theory (2007), The Spectacle of Disintegration (2013), Molecular Red: Theory for the Anthropocene (2017) y Capital is Dead (2019).

*Este texto ha sido traducido especialmente para nuestro blog por Sofía Stel. El artículo original y completo puede encontrarse haciendo click aquí.

**La imagen miniatura que ilustra esta entrada pertenece a Ladies and Gentlemen de Andy Warhol, una serie de retratos de drag queens y mujeres trans de los setenta.

TÍTULOS RELACIONADOS