NEOLIBERALISMO Y FORMAS DE VIDA. UN REPASO POR LA COYUNTURA ARGENTINA

NEOLIBERALISMO Y FORMAS DE VIDA. UN REPASO POR LA COYUNTURA ARGENTINA

Como adelanto de La ofensiva sensible, de pronta aparición en Futuros Próximos, compartimos la desgrabación de una conferencia que dio su autor, Diego Sztulwark, en 2017 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Argentina.

DEL NEOLIBERALISMO. La idea de neoliberalismo que tenemos fue impuesta por la dictadura mediante el terrorismo de Estado y luego mediante los votos, durante el menemismo. Esa idea fue derrotada en las calles en 2001. Durante el kirchnerismo tuvimos un período sin retórica neoliberal. Sin embargo, el neoliberalismo está hoy entre nosotros; es más que aquella coyuntura de los años noventa. Una reevaluación crítica de la última década puede ayudarnos a entender mejor en qué consiste su eficacia.

Foucault describe al neoliberalismo como un gobierno de las conductas, de las almas, cuya premisa es que la potencia individual y colectiva se maximiza adoptando la forma empresa y que todo aquello que obstaculice esta diáfana forma empresarial del ser es patológica. El discurso actual del oficialismo considera peligroso –corrupción, mafia, terrorismo– todo lo que opaque mínimamente estas formas de hacer sociedad a partir de la forma empresa asociada a la libertad y al progreso.

El neoliberalismo, según Foucault, es la aplicación del cálculo económico a todo lo extraeconómico. Es decir, la ampliación del modelo de la racionalidad de la economía política hacia todos los aspectos no económicos de la vida. Ser neoliberal es calcular todos los aspectos de la existencia como si estuviésemos en el mercado. A la larga esta forma de cálculo nos condena a la obediencia de la coacción de la valorización neoliberal. Y la comprensión del mundo se moraliza.

El neoliberalismo es diferente del liberalismo del siglo XVIII, en el cual el Estado se abstenía de actuar para dejar actuar a los mercados. Lo neoliberal no tiene esa concepción naturalista de los mercados. Al contrario: el neoliberalismo es un fenómeno fuertemente estatal. Se trata de producir y sostener el medio como mercado y la vida como empresa. La concepción que opone Estado a mercado es demasiado simple y caricatural. Lo que vemos hoy es un Estado neoliberal presente y ultra activo.

“Ser neoliberal es calcular todos los aspectos de la existencia como si estuviésemos en el mercado. A la larga esta forma de cálculo nos condena a la obediencia de la coacción de la valorización neoliberal. Y la comprensión del mundo se moraliza.”

Como forma de gobierno, el neoliberalismo pone en el centro a la libertad: se trata de una experiencia ambigua de la libertad que proviene de la libertad de mercado. Es una libertad (“nadie me dice lo que tengo que hacer, yo me valorizo a mí mismo”) que a cada paso se revierte como obediencia. La crítica meramente ideológica del neoliberalismo cae en la impotencia cuando se moraliza y pierde su carácter estratégico. Antes que un sistema de ideas, el neoliberalismo es un diagrama de poder sin afuera. Necesitamos pensarnos dentro y contra el neoliberalismo. El afuera del neoliberalismo se construye en luchas concretas, no preexiste. Más que demostrar su falsedad quizás haya que ver si somos capaces de desplazar sus reglas con base en otras estrategias.

Autores contemporáneos, como Franco Berardi, Rita Seagato, señalan que el neoliberalismo (semiocapitalismo, patriarcal) es un régimen de “desensibilización”. La desensibilización es la incapacidad general de comprender lo no dicho, de ir más allá de lo codificado, de tener empatía con los otros más allá de la norma, es la inaptitud para introducir la ironía en un código explícito estructurado. La desensibilización surge tanto de las exigencias de actualización empresarial de la vida (desposesión subjetiva) como del terror y la violencia que subyacen al régimen de la propiedad privada concentrada (desposesión objetiva).

DE LAS MICROPOLÍTICAS. Para indagar sobre estas cuestiones es importante pensar el espacio de las micropolíticas que el neoliberalismo coloniza. Félix Guattari sostiene la tesis de que el capitalismo es micropolítico (macro y micro, ambas cosas a la vez) en la medida en que como régimen de producción no se ocupa de las mercancías sin apuntar más profundamente a la producción de subjetividad. Cada vez más, producción económica y producción de subjetividad se equivalen. ¿Qué implica esto para nosotros?

Simplemente que nosotros –docentes, terapeutas, trabajadores sociales, artistas, periodistas, intelectuales– en la medida en que trabajamos con el lazo social estamos de lleno plantados en el terreno de la producción de subjetividad. Subjetividad es decir producción de modo de ser, modo de vida. Estamos en el centro del campo de batalla. En otras palabras, la creación de subjetividad se da en un campo polarizado. El polo propiamente neoliberal trabaja estandarizando la vida. El polo disidente singulariza, abre a nuevas experiencias y sentidos. Guattari fue sobre todo un inventor de cartografías, un investigador de los vectores de singularización.

“La creación de subjetividad se da en un campo polarizado. El polo propiamente neoliberal trabaja estandarizando la vida. El polo disidente singulariza, abre a nuevas experiencias y sentidos.”

Las micropolíticas designan una dimensión de la existencia en la que podemos experimentar –cartografiar y descubrir– procesos y líneas de singularización. Suely Rolnik afirma que la micropolítica es el espacio donde se producen nuevas percepciones y sensibilidades. Un campo de experiencias donde –es lo que propongo– podemos aprender a inventar nuevas estrategias. Si la micropolítica ha sido colonizada por el neoliberalismo, estamos, a nivel de modos de vida, ante una colonización de las estrategias de existencia en términos de obediencia: cuanto más libres somos más obedecemos. Se trata de la constitución de una obediencia voluntaria.

DEL NEOLIBERALISMO Y LAS FORMAS DE VIDA. Consideremos la idea de forma de vida. Hay un filósofo llamado Pierre Hadot, a quien cita Foucault, que habla de la filosofía como forma de vida. Tomo de él la siguiente historia. En un momento de su vida Hadot rompe con la Iglesia católica francesa, a la que estuvo muy ligado, ya que no toleraba el modo en que procesaba los casos de pedofilia. Observa que en esos casos la Iglesia estaba menos preocupada por el daño comunitario que por la crisis de fe de los sacerdotes. Dado que el problema principal de la Iglesia se revela como una desconfianza en los recursos naturales de la vida humana, la salvación solo es concebible como una experiencia sobrenaturalista. Solo el más allá orienta una vida digna. Hadot no acepta esta idea e investiga en la tradición para descubrir modos de vida que traten la vida sin recurrir a una mistificación trascendente. Y descubre que eso está en los filósofos griegos. Ellos (sus diferentes escuelas) no estaban interesados en armar sistemas conceptuales coherentes, meramente intelectuales, sino que sus ideas se orientaban a guiar “ejercicios espirituales”, es decir, a articular enunciados teóricos con disposiciones vitales no discursivas (cómo tratar con el miedo o la muerte). Se trata del problema del conocerse y cuidarse a sí mismo.

La filosofía puede ser entendida entonces como fuente de una articulación entre instancias discursivas y no discursivas que pretende modificar la vida, o aprender a vivir. De lo que se desprende que no merecemos ninguna verdad si no tenemos prácticas de transformación. Esta es la idea de forma de vida. Y es justo lo contrario de lo que nos propone el capitalismo. Lo neoliberal dice: la vida es difícil, mejor obedecer, todo puede ser comprado, consumido. Estandarización pura. Es la redundancia de la forma empresa. No merecemos ninguna otra verdad. Toda pretensión de otra verdad nos condena al terrorismo.

El psicoanalista Jean Allouch vio bien todo esto y plantea una pregunta al psicoanálisis: ¿no son estos “ejercicios espirituales” la genealogía más potente del freudismo? Se trataría de desmarcar toda idea terapéutica y analítica de un mandato de adaptación. Al contrario: la teoría de la subjetividad se resuelve como teoría de la transformación. Es interesante que Hadot ironice sobre la idea de Foucault según la cual lo griego enseñaría a transformar la propia vida, como si se tratase de una obra de arte. El cuidado y el conocimiento de sí, advierte Hadot, no eran separables para los griegos de un cuidado y un conocimiento del cosmos y la comunidad. El problema de la forma de vida viene ligado entonces a la relación entre nuevas verdades y prácticas de transformación.

DE LA COYUNTURA. Intentemos introducir todo esto en la coyuntura regional y argentina. El año 2001 marca una deslegitimación de las políticas neoliberales (y siempre que diga “Argentina” voy a estar hablando de una buena parte de América Latina); visibiliza unas “subjetividades de la crisis”, nuevos modos de hacer que son producidos en, para y por la crisis. Se trata de un tipo de protagonismo social que liga un momento comunitario desde abajo con la destitución de la salida neoliberal. Y por tanto de experiencias fuertemente estratégicas. Del corte de ruta a la apropiación del plan, a las formas colectivas de hacerse cargo de la salud, del territorio, de la condena social en el caso de los piqueteros, o en el de los escraches, o el modo de hacerse cargo de las fábricas, reconstruir mercados. Se trata de figuras cuya potencia surge de saberes populares, de estrategias en y para la crisis, de una potencia popular.

“El año 2001 marca una deslegitimación de las políticas neoliberales; visibiliza unas “subjetividades de la crisis”, nuevos modos de hacer que son producidos en, para y por la crisis. Se trata de un tipo de protagonismo social que liga un momento comunitario desde abajo con la destitución de la salida neoliberal.”

Las estrategias puestas en juego en 2001 podrían ser pensadas como parte de un “ejercicio espiritual” plebeyo. Toda la dimensión comunitaria y de lucha –de la reorganización de una fábrica al corte de ruta, de la condena social a la invención de una moneda de trueque– implica transformaciones subjetivas significativas. Todas esas subjetivaciones fueron muy importantes y pueden marcarse en continuación con una línea roja que comienza en el 77 con las Madres de Plaza de Mayo, con la invención de figuras que a la larga van resensibilizando el campo social. Que van respondiendo una y otra vez a los efectos desensibilizantes de los poderes (que del terrorismo de Estado al neoliberalismo se nos proponen continuamente). Son figuras de la crisis, no son figuras de obediencia. No piden ser gobernadas sino que ponen límites, ensayan mecanismos diferentes de la decisión colectiva, crean estrategias.

El segundo momento al que me gustaría aludir es al kirchnerismo, al ciclo de los gobiernos llamados progresistas en buena parte de la región y que pusieron en juego una voluntad de inclusión. Es decir, movilizaron una vocación de reparación, con una idea muy fuerte de incluir a los excluidos en el consumo y en los derechos. Muy importante es, en el caso argentino, la conexión con los derechos humanos y con los movimientos sociales, que son dos creaciones de ese período sobre las cuales nos merecemos un balance desde la izquierda, porque lo que no podemos hacer es tener complicidad con los balances miserables que la derecha hace de estos procesos, destinados a aniquilar toda relación positiva futura entre Estado y derechos humanos; Estado y movimientos sociales. La derecha habla de corrupción y moraliza con el objetivo de destruir la historicidad de los movimientos sociales y los derechos humanos.

La conciencia colectiva de las aporías de la llamada “inclusión” por parte de estos gobiernos llegó tal vez demasiado tarde. Los gobiernos “progresistas” que incluyen a la gente en el consumo –algo que desde el punto de vista cuantitativo es enteramente reivindicable– no cuestionaron la calidad de los procesos de consumo. Quiero decir: un consumo es neoliberal por el modo en que subjetiva, en que se articula con determinadas micropolíticas neoliberales. De ahí la amarga reflexión de Álvaro García Linera: ¿cómo puede ser que sectores sociales plebeyos beneficiados con los procesos de inclusión social voten propuestas neoliberales? García Linera se preguntaba hace un par de años: ¿en qué nos equivocamos los gobiernos progresistas que cuando distribuimos riquezas lo que nos surge es un tipo de respuesta que no se puede gobernar en el marco de nuestras ideas y nuestros esquemas?

Arriesgaría que la misma cartografía de incluidos y excluidos implicaba ya un saber y una potencia en los sujetos estratégicos de la fase anterior. Que la idea de excluidos, aun si era verdadera desde el punto de vista del consumo y los derechos, no leía en todas sus posibilidades una cierta potencia popular. Ahí hay algo a revisar: ¿por qué esos sujetos que fueron tan centrales en destituir el neoliberalismo anterior no estuvieron en el centro de la toma de decisiones, en el centro de la nueva imaginación, y sobre todo en el centro de la determinación de lo que se llamó consumo? Porque seamos claros en que aumentos de consumo en países como el nuestro son fundamentales pero también es imprescindible pensar qué tipo de consumo, quién produce, qué empresas, qué modelos de felicidad, qué estrategias, quién toma las decisiones. No son cosas que estén separadas. La idea misma de “inclusión” es limitada cuando no se está dispuesto a plantear críticamente ese espacio en el cual se pretende incluir a los excluidos.

El kirchnerismo supo tratar con la crisis pero lo cierto es que lo hizo negativizándola. Es decir, restando valor a las potencias de la crisis, estimulando cierta idea de orden. La tesis de que recién con el kirchnerismo vuelve la política es errada. ¿Nadie recuerda cómo eran los piquetes del año 2001? ¿No había jóvenes ahí resistiendo y luchando? Hay un racismo interno que es preciso problematizar. Porque hubo protagonismo popular y ese protagonismo tiene que ser reconocido. Finalmente, el kirchnerismo no se conectó ni escuchó a los intelectuales y los movimientos que estaban criticando al neoextractivismo. Ningunear a quienes luchan contra el modo de acumulación es un límite estructural para cualquier proyecto popular democrático.

“El kirchnerismo supo tratar con la crisis pero lo cierto es que lo hizo negativizándola. Es decir, restando valor a las potencias de la crisis, estimulando cierta idea de orden.”

Finalmente llegamos al macrismo, que plantea la ambigüedad que hay en la instauración de un orden completamente banal. Decir que el macrismo es una banalidad no quiere decir que sea un fenómeno trivial, sino que es un fenómeno de extrema redundancia (¡empresa y policía como receta para todos los problemas!). El macrismo es un problema serio con discurso banal. Es una reforma óptica que conduce todo a la transparencia empresarial. Toda opacidad, todo lo que va por fuera de su régimen óptico, es terrorismo. El caso de Santiago Maldonado fue la lección definitiva de lo que es el macrismo: una calificación del movimiento social desobediente como terrorista.

El macrismo es un fenómeno que supone un cierto fin de lo político, y de toda comprensión crítica de lo humano. Relacionado con el tema Maldonado está también el despliegue de una estética de la crueldad. Rita Segato habla de una pedagogía de la crueldad, que es el tipo de crueldad que se aplica no tanto por fines estratégicos sino sobre todo en términos pedagógicos.

“El macrismo es un problema serio con discurso banal. Es una reforma óptica que conduce todo a la transparencia empresarial. Toda opacidad, todo lo que va por fuera de su régimen óptico, es terrorismo.”

En los femicidios se ve con claridad: mostrar la capacidad de crueldad no solamente en lo que va a sufrir la víctima sino en lo que van a percibir todos los que están mirando esa escena. Es un espectáculo que comunica un lenguaje, un espectáculo que comunica quién tiene el poder. La estética de la crueldad que puso en juego el macrismo es también para pensar. Recuerden en marzo de este año el intento de los maestros de armar una carpa y haber sufrido una terrible represión; el encuentro de mujeres, la marcha de Ni Una Menos, la represión en el conflicto de los trabajadores de Pepsico. Son todas represiones a la luz del día. O en la 9 de Julio, mientras un movimiento piquetero está negociando con el gobierno, la policía reprime frente a las cámaras, y en ninguno de esos casos la represión es una necesidad. Es un gobierno que decidió poner en circulación la crueldad como forma de consumo. Me parece bastante difícil de entender lo que pasó con el caso Maldonado si no pensamos que lo que está ocurriendo no es sólo una política represiva sino una pedagogía gigantesca de la crueldad.

DEL REPLIEGUE SIN DESARME. Cuatro ideas de las que podemos partir para evitar que el repliegue devenga desbande.

– La unidad del análisis de lo micro y lo macropolítico. Es decir, en 2001 la discusión con muchos compañeros y compañeras era qué importaba, si lo macropolítico o lo micropolítico. Me gustaría ver si podemos pensar que macro y micropolítico son aspectos inescindibles de una misma realidad. Que son dos maneras de mirar que demandan articulación. Se trata de dimensiones distintas, no de ideologías diferentes. No es posible elegir entre una estrategia macropolítica o una estrategia micropolítica. Si queremos pensar el macrismo veremos hasta qué punto su triunfo se debe a la influencia de micropolíticas neoliberales.

– ¿Cuál es la imagen de potencia que podemos oponer a la imagen de potencia que el neoliberalismo moviliza, que es una imagen contundente, productivista? Es la idea de podemos más, podemos todo. Tenemos que estar todo el tiempo presentándonos como sujetos productivos, plenos, creativos, valorizantes. La potencia es todo lo que podemos y podemos siempre y podemos más. Esto niega que la potencia real de la existencia, la capacidad de hacer y pensar de la que habla Spinoza, es siempre una potencia que está atravesada por lo frágil, atravesada por la angustia, por patologías, por no saber. Es una potencia sin imagen previa. No es el “sí podemos”, es el “qué difícil que es todo”. Los que estamos en experiencias colectivas, en militancias, trabajando con los lazos sociales, sabemos que no se puede. Sabemos lo que cuesta todo. No estamos como los idiotas cantando “sí se puede”, estamos todo el tiempo frustrándonos con todo lo que no se puede. Ese punto de la potencia creo que es un punto fundamental para restituir. Porque si no el tipo de potencia que está emergiendo es una potencia de compra de mercancía, que simplemente lo que va a hacer es liquidar todo el capital que tenemos para recuperar.

– La capacidad cartográfica desde abajo. Lo que enseñaron estos años los trabajadores de la economía popular o el movimiento de mujeres. Cartografiar procesos de singularización en la economía, a nivel de los afectos, cartografiar la sociedad, cartografiar las formas de poder, entendiendo que el problema del patriarcado no es un problema de género en sentido literal sino limitado. Que no es un problema de especificidad de una minoría de personas que son llamadas mujeres y que son maltratadas por un problema de formación de algunos hombres, sino que el patriarcado es estructurante de las relaciones, estructurante de las formas de castigo, estructurante de las formas de productividad, estructurante de la idea de premio y castigo. Esta capacidad de mapear desde sensibilidades desplazadas retoma el problema de la crisis, no como negativa sino como escenario fundamental para armar estrategias, para atacar todos los puntos de desensibilización que el patriarcado va produciendo en nuestra sociedad.

“Esta capacidad de mapear desde sensibilidades desplazadas retoma el problema de la crisis, no como negativa sino como escenario fundamental para armar estrategias, para atacar todos los puntos de desensibilización que el patriarcado va produciendo en nuestra sociedad.”

– La historicidad. El movimiento de derechos humanos se juega algunas disputas fundamentales en este momento. Es muy necesario ir más allá del papel tradicional de los organismos de derechos humanos, porque cambia la naturaleza de la violencia que tenemos que desactivar: la violencia actual es el racismo contra los pibes en los barrios, la violencia actual es el femicidio, son los trabajos precarios. Pero más allá de esta crítica posible, hay que retener que en la coyuntura actual está jugando muy centralmente el cuestionamiento que la derecha hace del rol que los organismos de derechos humanos han desempeñado estos años en términos de sostener la historicidad de las luchas en Argentina. Henry Meschonnic opone “historicidad” a “historicismo”. El historicismo es la capacidad de inscribir cualquier cosa en su fecha de origen; la historicidad es la capacidad de entender cualquier creación como manera de escapar a una época. La historicidad se liga siempre con una desobediencia. Traduce desobediencias pasadas en desobediencias actuales. Pero también crea espacios de sensibilidad para traducir luchas diferentes sin un lenguaje común. Ese es su peligro.

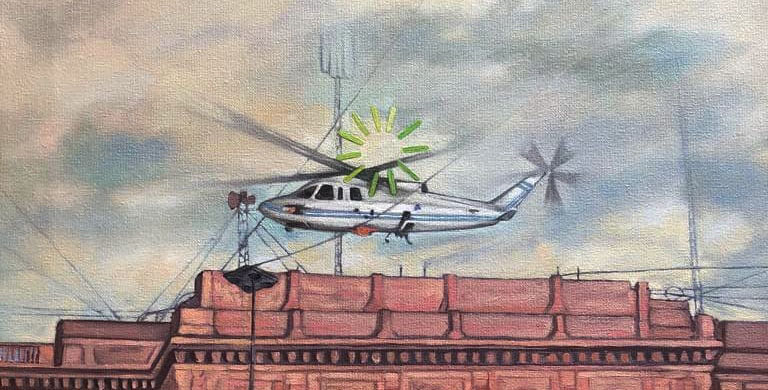

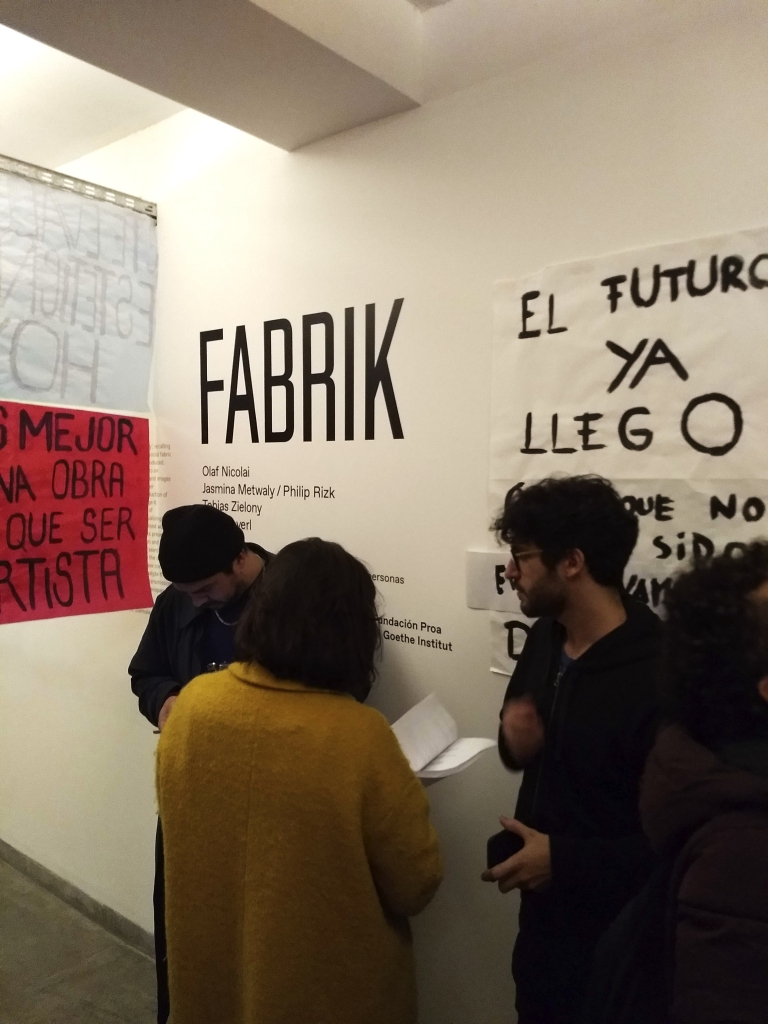

*Agradecemos a la artista Silvia Lucero por permitirnos ilustrar esta entrada del blog con sus obras “Asalto de la columna argentina a la columna argentina 2001/2018”, óleo s/lienzo (80 cm x 200 cm), 2018 y “Loading”, óleo s/lienzo (30 cm x 30 cm), 2019.

TÍTULOS RELACIONADOS