KIT DE SUPERVIVENCIA AGUAFIESTAS

KIT DE SUPERVIVENCIA AGUAFIESTAS

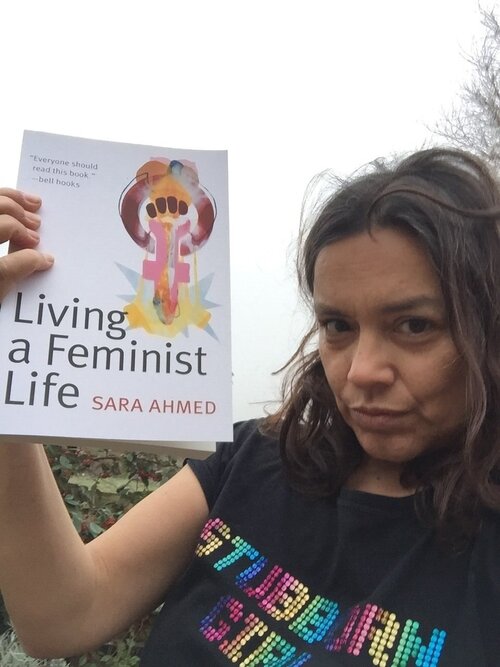

Por Sara Ahmed

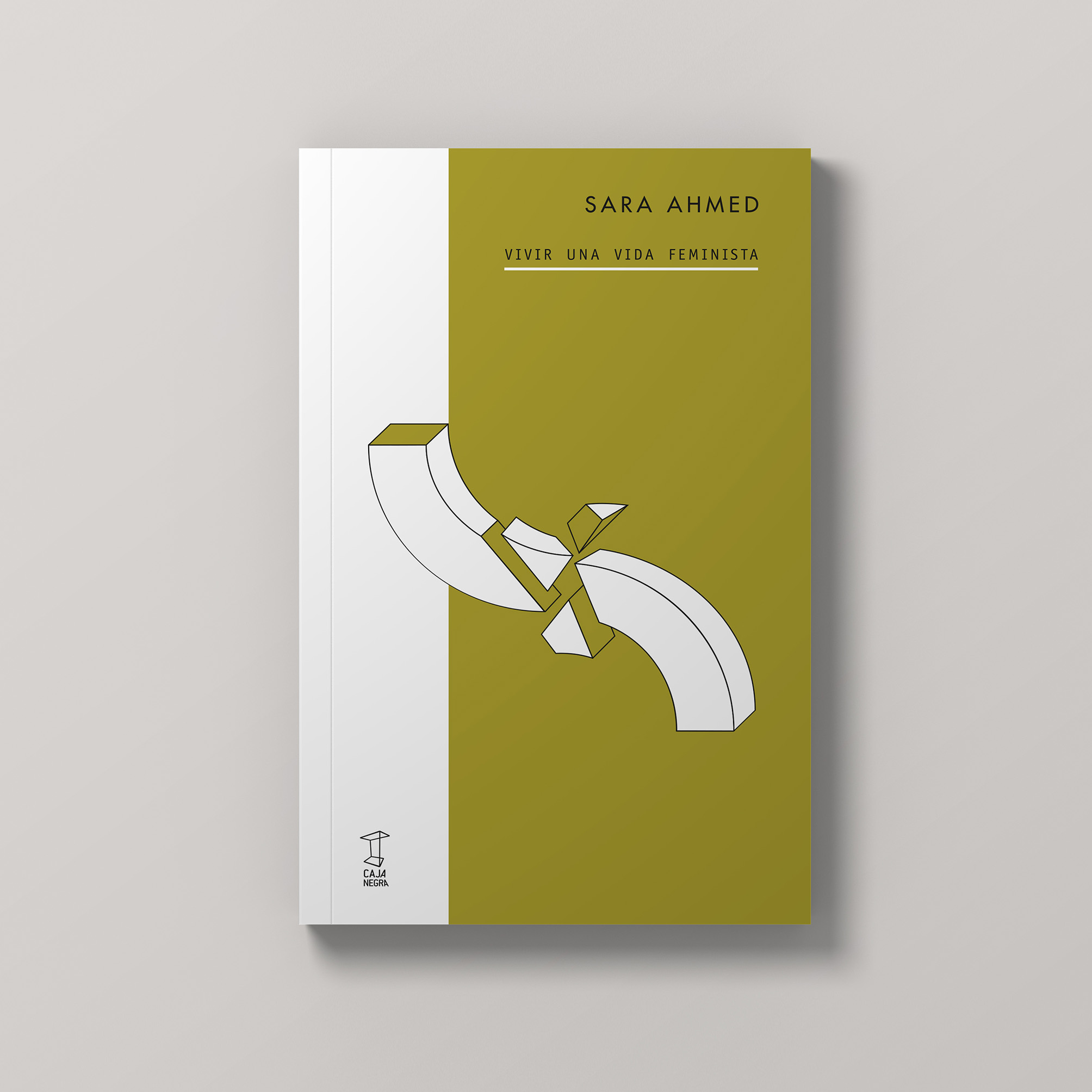

*Texto incluido en Vivir una vida feminista (Caja Negra, 2021)

Convertirse en una aguafiestas puede sentirse, a veces, como hacer tu vida más difícil de lo que debería ser. He oído este sentimiento expresado en términos de amabilidad: como sugiriendo que si dejas de notar las exclusiones tu carga se hará menos pesada. La implicación es que si dejas de luchar contra algo serás recompensada con una proximidad mayor a eso contra lo que luchas. Quizá te incluirían si dejaras de hablar de exclusiones. A veces el juicio se expresa con menos bondad: la desaprobación puede mostrarse en miradas de soslayo, suspiros, ojos que se ponen en blanco; dejen de luchar, adáptense, acepten. Y una misma puede sentir eso: que al prestar atención a ciertas cosas se complica la propia la vida.

Pero las experiencias que tenemos no solo traen desgaste; también nos proveen recursos. Lo que aprendemos de estas experiencias puede ser cómo sobrevivimos a estas experiencias. Comprometerse con una vida feminista significa que no podemos no hacer este trabajo; no podemos no pelear por este causa, sea lo que sea que cause, de modo que tenemos que encontrar una manera de repartir los costos de ese trabajo. La supervivencia entonces se vuelve un proyecto feminista común. Es así que esta caja de herramientas contiene mis objetos personales, los que he acumulado con el tiempo; cosas que sé que necesito hacer y tener cerca para seguir andando. Cada una acumulará cosas diferentes, sus propios objetos; podemos espiar los kits de las demás y encontrar allí la historia feminista de alguien más. Pero creo que lo importante de este kit no es solo lo que incluimos en él; es el kit en sí mismo, tener un lugar donde depositar aquellas cosas que necesitamos para sobrevivir. El feminismo es un kit de supervivencia aguafiestas.

Podríamos pensar en este kit de supervivencia feminista como una forma de autocuidado feminista. No obstante, pensar en un kit de supervivencia aguafiestas en términos de autocuidado podría parecer parte de una agenda neoliberal, una manera de hacer que el feminismo se trate de la resiliencia individual. Investigué el problema de la resiliencia en el capítulo 7, el modo en que se nos pide que nos hagamos resilientes para que podamos aguantar más (más opresión, más presión, más trabajo). Pero nuestro problema es este: el feminismo necesita que las feministas sobrevivan. Puede que a pesar de todo tengamos que continuar siendo capaces de aguantar, soportar la presión a la que nos someten cuando nos negamos a tolerar más, cuando nos negamos a vivir con un mundo.

El feminismo necesita que las feministas sobrevivan: mi kit de supervivencia aguafiestas se arma en torno a esta oración. Es una oración feminista. Y la inversa también es verdad: las feministas necesitamos que el feminismo sobreviva. El feminismo necesita que quienes vivimos vidas feministas sobrevivamos; nuestra vida se vuelve una supervivencia feminista. Pero el feminismo tiene que sobrevivir; nuestra vida se vuelve una supervivencia feminista en este otro sentido. El feminismo nos necesita; el feminismo necesita no solo que sobrevivamos, sino que dediquemos nuestras vidas a la supervivencia del feminismo. Este libro ha sido una expresión de mi voluntad de dedicarme a eso. Las feministas necesitamos que el feminismo sobreviva.

(…)

Necesitamos un asidero cuando lo perdemos. Un kit de supervivencia aguafiestas consiste en encontrar un asidero justo en el momento en que una parece perderlo, cuando las cosas sencillamente se nos escapan de las manos; una manera de sujetarnos cuando la posibilidad que intentábamos alcanzar parece escabullirse. Feministas aguafiestas: incluso cuando las cosas se escapan de las manos, incluso cuando nosotras nos escapamos de las manos, necesitamos sujetarnos a las cosas.

ÍTEM 1: LIBROS

Una necesita tener a mano sus libros feministas favoritos; tienen que darte una mano. Una tiene que llevarlos consigo; hacerlos parte de una misma. Las palabras pueden ayudarnos a levantarnos cuando caemos. Y nótese: muchas veces son los libros los que nombran el problema y nos dan así una forma de manejarlo. Los libros feministas picantes tienen una agencia especial, muy característica. Me siento impulsada por su picor.

Entre los libros de mi caja de herramientas se encuentran La hermana, la extranjera, A Burst of Light, Zami. Una biomitografía y Los diarios del cáncer, de Audre Lorde; Feminist Theory y Talking Back, de bell hooks; The Politics of Reality, de Marilyn Frye; El género en disputa, Cuerpos que importan y Vida precaria, de Judith Butler; La señora Dalloway, de Virginia Woolf; El molino del Floss, de George Eliot; y Frutos de rubí, de Rita Mae Brown. Ya sé que esta lista incluye muchos libros de Audre Lorde y Judith Butler. Sus palabras me llegan. Sus palabras me enseñan. Adonde voy, ellas van.

ÍTEM 2: COSAS

Una vida feminista también está rodeada de cosas. Vivir una vida feminista crea cosas feministas. Todas tenemos tendencias; puede que seamos acumuladoras feministas, que guardan cada cartel, prendedor o pedazo de papel de una reunión; o quizá no. Pero pensemos en cómo una convención produce cosas (las fotografías de una boda, los signos de una vida reproductiva que pueden reunirse como pesas sobre las paredes). Necesitamos tener objetos, también; cosas que reunimos, recuerdos de una vida feminista, objetos felices incluso, recordatorios de conexiones, luchas compartidas, vidas en común. Podemos tener más o menos cosas, pero una feminista necesita sus cosas.

Tenemos que rodearnos de feminismo. En una conversación con Gloria Steinem, bell hooks describe cómo ella se rodeó de objetos preciosos, objetos feministas, para que esas cosas fueran lo primero que viera al despertarse.

Pensemos en esto: una crea un horizonte feminista alrededor de sí misma, el calor de los recuerdos; el feminismo como creación de memoria. El feminismo también deja cosas atrás. Las cosas pueden ser el modo en que manejamos lo que nos toca enfrentar: nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Las cosas son recordatorios. Nuestra política feminista hace cosas al tiempo que rompe cosas.

ÍTEM 3: HERRAMIENTAS

Un kit de supervivencia es también una caja de herramientas feminista. ¿Cuáles son tus herramientas feministas? Entre las mías hay un bolígrafo y un teclado, una mesa; las cosas a mi alrededor que me permiten seguir escribiendo, transmitir mis palabras. Quizás un kit de supervivencia es también una caja de herramientas. Necesitamos tener cosas que sirvan para hacer cosas; una aguafiestas necesita más herramientas cuantas más cosas enfrenta. Tal vez utiliza su computadora para escribir un blog. Una herramienta: un medio para un fin aguafiestas. El propio blog deviene una herramienta; es el modo en que ella extiende su alcance; la manera en que encuentra una comunidad de aguafiestas. Un fin feminista es a menudo un nuevo medio. Cuanto más difícil se hace alcanzar nuestros fines, más medios disponibles necesitamos.

Tenemos que diversificar nuestras herramientas, expandir nuestro rango; necesitamos volvernos más y más creativas, porque con frecuencia cuando hacemos una cosa, nos encontramos con un bloqueo. Ella tiene que seguir avanzando cuando se bloquea; ella puede levantarse a si misma adquiriendo otra cosa, quizás algo que encuentra cerca. Por supuesto, entonces, una feminista aguafiestas se acerca a las cosas como objetos potencialmente útiles, como medios para sus fines. Ella encuentra un uso para las cosas. Quizá no utiliza las cosas del modo en que se supone que debería. Puede que use las cosas de manera queer o que haga queer su uso. Su kit de supervivencia aguafiestas, para cumplir con su propósito, se convertirá él mismo en otra cosa útil. Pero si le diéramos ese kit a otra persona, podría no ser demasiado útil. De hecho: podría incluso considerarse que un kit de supervivencia aguafiestas compromete la salud y la seguridad de otras personas. De hecho: un kit de supervivencia aguafiestas podría ser inútil para otras personas.

Una herramienta feminista tiene filo; tenemos que mantener nuestras herramientas afiladas. Cuando hablamos, muchas veces dicen que somos filosas. Escúchenla: estridente, chillona, la voz de la aguafiestas. Una voz puede ser una herramienta. Y sin embargo algo afilado puede volverse redondeado. En una ocasión, una persona convirtió esta agudeza en un insulto, al decir que yo no era “la herramienta más aguda de la casa (del ser)”. Convierto este insulto en una aspiración voluntariosa: para elaborar argumentos feministas hay que estar dispuesta a redondearse. Mi propia política de citación en este libro es un ejemplo de esto.

Describí al feminismo lesbiano como una forma de carpintería voluntariosa. De modo que sí, necesitamos carpinteras feministas, obreras feministas; necesitamos construir edificios feministas sin usar las herramientas del amo, como decía Audre Lorde, con terquedad, proclamando inquebrantablemente que las herramientas del amo nunca destruirán su casa. Puede que necesitemos herramientas feministas para hacer herramientas feministas. Necesitamos convertirnos en herramientas; nosotras también podemos ser ladrillos, ladrillos feministas.

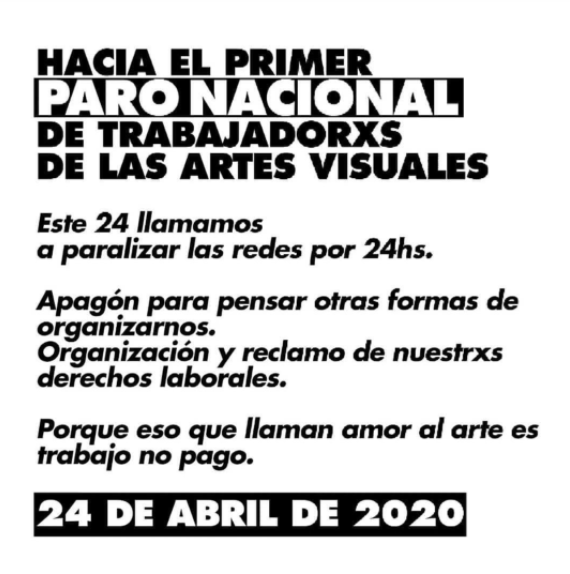

Desde ya, a veces una feminista tiene que entrar en huelga. Hacer una huelga es dejar tus herramientas a un lado, negarte a trabajar trabajando con ellas. Una feminista a veces se niega a trabajar, cuando las condiciones laborales son injustas. Una herramienta puede ser lo que ella deja a un lado cuando entra en huelga.

ÍTEM 4: TIEMPO

¿Tu corazón se aceleró cuando leíste ese e-mail? ¿Tus dedos se volvieron más rápidos cuando tipeabas la respuesta, como si estuvieran tomados por la fuerza de tu propia rabia? ¿Te posee la sensación de que esto te está sucediendo, de que estás atrapada por tu suerte, y los escalofríos te recorren? Decidas lo que decidas, enviar algo o no hacerlo, decir algo o no hacerlo, mejor hacer una pausa, tomarse un tiempo. Bajar la velocidad. Fruncir el ceño. Puede que aún así decidas enviar el e-mail, pero te alegrará haberte dado el espacio para decidirlo; te alegrará.

El tiempo también implica poder tomarse un descanso. Incluso cuando una ha aceptado voluntariamente la tarea de la aguafiestas, somos más que esa etiqueta. Vale la pena tomarse descansos; hacer otras cosas con las cosas. Un descanso puede ser necesario para volver al trabajo.

Descansar de ser una aguafiestas es necesario para una aguafiestas si quiere persistir en su rol. Ser una aguafiestas no es todo lo que somos, y si te dejas consumir por ella, puede drenar toda tu energía, y lo hará. Hay que volver a ella; ella volverá a nosotras; nosotras lo haremos, ella lo hará.

ÍTEM 5: VIDA

Hay tantas cosas en la vida, como sabemos, cosas que son cotidianas o simplemente están ahí, cosas bellas, para amar; cosas que van y vienen; cosas que son más valiosas porque son frágiles. Ser una aguafiestas es demasiado absorbente, si te saca de los mundos en los que estás; la salida y la caída del sol, el ángulo en que los árboles se inclinan, la sonrisa de una amiga cuando comparten un chiste, el agua fresca y fría; la sensación del mar como inmersión; los aromas familiares de las especias mientras se cocinan.

Dos veces en la vida, un animal llegó a mi existencia y la hizo sentir más posible, la hizo vibrar de posibilidad: cuando tenía doce años, fue Mulka, un caballo que estuvo conmigo por casi treinta años. Siempre ahí para mí incluso cuando vivíamos en continentes distintos. Mulka salvó mi vida, de eso estoy segura: me ayudó a encontrar otro camino en un momento en que estaba arrojándome a un destino miserable. Trajo consigo un mundo, un mundo de gente de caballos, en Adelaide Hills, un mundo más allá de la escuela y de la familia. Trajo consigo a Yvonne y a Meredith Johnson, que al cuidarlo cuando yo estaba lejos, cuidaron de mí. Y luego vino Poppy, nuestra cachorrita, que llegó a mi vida mientras escribía este libro. Es la primera vez que comparto mi vida con un perro. Ella mejora todo. Trajo tanto consigo, todo su esfuerzo puesto en la tarea de ser ella misma; una presencia arrolladora que me mantiene en el presente. Se abrió paso en mis afectos. También se abrió paso en este kit de supervivencia. Lo abandonará de la misma manera; de eso también estoy segura.

Sobrevivir como estar: estar con Mulka; estar con Poppy; estar en un presente; estar afuera en el mundo; estar viva con un mundo.

La vida importa; somos aguafiestas porque la vida importa; y la vida puede ser aquello por lo que las aguafiestas peleamos; la vida exige que dediquemos tiempo a vivir, a estar a vivas, a lanzarnos a un mundo con otros. Necesitamos estar arrojadas por el modo en que otros se arrojan. Necesitamos inquietarnos con lo inquietante. Tenemos que dejar entrar a la vida, en toda su contingencia. Pienso en esto como una apertura a la casualidad. Y afirmar la suerte es una especie de quiebre; quebramos un lazo que decide por nosotras qué clase de vida debe tener una vida para contar como una buena vida. Pero eso no significa cortar tu lazo con la vida. Cortar un vínculo es para toda la vida. Creemos en la vida aún más cuando tenemos que luchar por ella, sea que tengamos que quebrarnos porque tenemos que luchar para existir o para transformar una existencia.

Involucrarse en un proyecto de vida es afirmativo. Eso es lo que las personas que recibimos la etiqueta de aguafiestas sabemos muy bien; sí, dicen que somos negativas, pero al aceptar voluntariamente esa asignación estamos afirmando algo. Podemos usar palabras diversas, nombres diversos, para llamar a este algo.

ÍTEM 6: NOTAS DE AUTORIZACIÓN

Lo que una puede hacer es limitado. Tengo en mi kit de supervivencia aguafiestas algunas notas de autorización que me dan permiso para dar un paso al costado cuando todo se me hace excesivo. Podemos aprender a elegir nuestras batallas con sabiduría, pero las batallas también pueden elegirnos a nosotras. No siempre sabes cuándo podrás utilizar o cuándo de hecho utilizarás tus notas de autorización aunque te las hayas dado ti misma. Sin embargo, el solo hecho de tenerlas ahí, como una manera de darte el permiso de salir de una situación, puede hacer que la situación sea más soportable. Tenemos permiso para irnos; tenemos permiso para sufrir.

Renuncié a mi puesto académico porque me di a mí misma el permiso de hacerlo. Esa no es la única razón. Pero necesitamos tener la posibilidad de abandonar una situación, terminemos haciéndolo o no. Tener la posibilidad de irse requiere recursos materiales, pero también un acto de la voluntad, no estar dispuesta a hacer algo cuando eso compromete tu capacidad de ser algo.

También tengo en mi kit algunos permisos por enfermedad. ¿Sabemos antes de un evento o encuentro que será comprometedor? ¿Intuimos que estaremos molestas, sin poder hacer nada? Bueno, entonces vale la pena incluir algunos permisos por enfermedad en tu kit. Usémoslos con moderación, pero dado que una puede enfermar por la ansiedad de caer enferma, las notas de permiso expresan una verdad política y personal. Esto no implica, por supuesto, que lo que anticipamos siempre suceda; claro que no. Pero a veces, solo a veces, no estamos dispuestas a correr ese riesgo. Sé voluntariosa en tu falta de voluntad. Siempre.

ÍTEM 7: OTRAS AGUAFIESTAS

Creo que las otras aguafiestas son una parte esencial de mi kit de supervivencia aguafiestas. Sé que puede sonar raro poner a otras personas en un lugar que una ha designado como su espacio (en un bolso, sigo pensando en los bolsos; ¿cómo respiramos adentro de un bolso?). Pero no puedo pensar en ser una aguafiestas sin la compañía de otras aguafiestas. No es una cuestión de identidad, ni de suponer que existe una comunidad de aguafiestas (he analizado el problema sin dar esto por supuesto). Más bien, se trata de la experiencia de tener a otras personas que reconocen la dinámica porque ellas también han estado ahí, en ese lugar, en esa posición complicada. Esto no quiere decir que no podemos convertirnos en las aguafiestas de las aguafiestas. Podemos y lo hacemos. Y esa es una razón más por la que las otras aguafiestas tienen que ser parte de nuestro kit de supervivencia. Nos sirve para reconocer que nosotras también podemos ser el problema; nosotras también podemos ser cómplices del borramiento de los aportes o las posibilidades de otras personas.

Aprendí esta lección hace poco, cuando mi participación en una conversación sobre feminismo negro británico fue cuestionada por algunas mujeres negras que me vieron como partícipe del modo en que se las borra de los espacios y debates públicos. Respondí demasiado rápido y me puse a la defensiva, interpretando sus voces como si fueran parte del coro de críticas que yo llamaría más cuestionables que posicionan a las mujeres marrones como si siempre estuvieran intentando escalar posiciones tomando lugares que no les corresponden, un discurso que utiliza la narrativa familiar de las mujeres racializadas como valiéndose de la diversidad para avanzar profesionalmente. Escuché estas palabras como una aguafiestas. Y eso me impidió escuchar a las aguafiestas, que estaban obstaculizando lo que para mí era una línea salvavidas: el feminismo negro británico como mi comunidad intelectual. Mantenerse cerca de otras aguafiestas no se trata, entonces, de estar del mismo lado.

Se trata de exigirnos más a nosotras mismas; de cómo podemos ser y estar siempre atentas. Nuestra irritabilidad puede y debe dirigirse contra nosotras mismas. Entendemos las cosas mal. Yo lo hice. Y lo hago.

ÍTEM 8: HUMOR

Un pariente cercano de la figura de la feminista aguafiestas es la figura de la feminista sin sentido del humor la que no puede o no quiere entender el chiste, la que es miserable. ¡Ay, la proximidad del parentesco! Por supuesto, nos negamos a reírnos de los chistes sexistas. Nos negamos a reírnos cuando las bromas no son graciosas. Este punto es tan vitalmente importante que lo convertí en el cuarto de los diez principios de mi manifiesto aguafiestas. Pero podemos reírnos; y la risa feminista puede alivianar nuestras cargas. De hecho, a menudo nos reímos cuando reconocemos lo absurdo de este mundo que compartimos; o quizá solo cuando reconocemos este mundo. A veces hacemos chistes a partir de los puntos que han sido cercenados, las arterias sangrantes de nuestro conocimiento institucional. A veces nos reímos las unas con las otras porque reconocemos que reconocemos las mismas relaciones de poder.

Lo que quiero decir aquí: alivianar nuestra carga se vuelve parte de la estrategia de supervivencia aguafiestas. Cuando lidiamos con historias pesadas, alivianar se vuelve una actividad compartida. Cuando lidiamos con normas que se vuelven más estrechas cuanto menos logramos habitarlas, haciéndonos difícil respirar, aflojar se vuelve una actividad compartida. Parte del trabajo de alivianar y aflojar es compartir: porque el trabajo de diversidad es costoso, tenemos que compartir los costos de hacerlo.

Mis entrevistas con profesionales de la diversidad estuvieron llenas de risa. Como la vez que una trabajadora de la diversidad habló de cómo le alcanzaba con apenas abrir la boca en las reuniones para ver a la gente poner los ojos en blanco, como si dijeran: “Ahí empieza otra vez”. Cómo nos reímos, como aguafiestas, al reconocer ese momento aguafiestas. O como la vez que una profesional de la diversidad me contó que un amigo le preguntó: “¿Son parientes?” respecto de una fotografía de los miembros (todos varones y blancos) de su equipo de gestión. Cómo nos reímos, en ese momento, de la exposición del modo en que las instituciones funcionan como estructuras de parentesco. Puede ser un alivio conseguir abarcar con palabras una lógica que en general logra reproducirse esquivando las palabras. Cada una de nosotras reconoció que la otra reconocía la lógica.

Risas, montones de ellas; nuestros cuerpos, también, abarcando esa lógica. No siempre nos reímos, claro. A veces tenemos que dejar que todo el peso de la historia caiga sobre nosotras. A veces necesitamos permitirnos estar tristes. Pero en ocasiones esta sensación de tristeza puede convertirse en energía, porque podemos reírnos de ella; porque aquello que enfrentamos nos da los recursos para ser testigos, para exponer las cosas, para traer cosas a la superficie y así reírnos de ellas.

Reírse de algo puede implicar hacer que se vea más real, magnificarlo y al mismo tiempo reducir su poder o su influencia sobre nosotras.

ÍTEM 9: SENTIMIENTOS

Nuestras emociones pueden ser un recurso; nos brindan inspiración. Ser una aguafiestas con frecuencia es que te señalen como emocional, demasiado emocional; como si dejaras que tus sentimientos se interpusieron en tu juicio; que tus sentimientos se interpusieran. Tus sentimientos pueden ser el lugar de una rebelión. Un corazón feminista late a contramano; el feminismo tiene mucho corazón.

Un profesor que trabajaba en el mismo lugar que yo me decía una y otra vez, les decía a otras personas, que no entendía a la figura de la feminista aguafiestas; no le encontraba sentido. Me lo decía todo el tiempo. Explíqueme. Lo que en realidad quería decir era: explíquese. E insistía en decir cosas como que no puede tener sentido, porque hay mujeres que son jefas. En otras palabras, para él el sentimiento feminista correcto sería la alegría, incluso la gratitud, por la buena fortuna de nuestra llegada y nuestro progreso. Tenemos que estar dispuestas a que nos perciban como desagradecidas, a utilizar este rechazo a la alegría como una muestra de lo que nos han prohibido expresar. En su negativa a comprender a la feminista aguafiestas se implicaba que el hecho de que yo organizara mi propio proyecto intelectual y político en torno a ella era una forma de deslealtad institucional; una que tenía el potencial de dañar la institución.

Pienso en la incitación aguafiestas de Adrienne Rich a ser “desleales a la civilización”. Nuestras emociones se abren cuando no acatamos la orden de ser leales y alegres. No siempre sabemos cómo nos sentimos aunque el sentimiento sea intenso. Pongamos todos esos sentimientos en nuestros kits. Veamos lo que producen, el caos que cocinan. Un kit de supervivencia consiste en calentar las cosas y vivir en el revoltijo

ÍTEM 10: CUERPOS

Es verdad, es desgastante. Podemos estar cansadas y también tristes. Los cuerpos necesitan cuidado. Los cuerpos precisan nutrición y alimento. El feminismo también puede pensarse como una dieta; una dieta feminista es el modo en que el feminismo nos nutre. En mi kit de supervivencia aguafiestas yo tendría un paquete de chiles frescos; tiendo a ponerle chiles a todo. No estoy diciendo que los chiles sean pequeñas feministas. Pero en tu kit deberías poner lo que sea que en general te gusta ponerle a la comida; lo que sea que hagas para adaptar los platos a tus propios requisitos. Si tenemos una diversidad de cuerpos, tenemos una diversidad de requisitos.

Y este ítem se vincula a todos los demás. Los cuerpos son relaciones de mediación. Cuando no sobrevivimos, devenimos cuerpo; un cuerpo es lo que queda. Un cuerpo queda atrás. Un cuerpo es vulnerable; somos vulnerables. Un cuerpo nos habla del tiempo; los cuerpos llevan rastros de los lugares en los que han estado. Quizá somos esos rastros. Una aguafiestas tiene un cuerpo antes de ser etiquetada como tal.

Los cuerpos nos hablan. Nuestros cuerpos pueden decirnos que no aguantan lo que les exigimos; y tenemos que escucharlos. Tenemos que escuchar a nuestros cuerpos. Si gritan, hay que parar. Si gimen, hay que bajar la velocidad. Escuchar. Oídos feministas: también los tengo en mi kit de supervivencia.

Se invierte mucha energía en la lucha de no dejar que una existencia te ponga en peligro. Pero como he señalado a lo largo de este libro, reivindicar la figura de la aguafiestas, afirmarse en esa situación o decir “yo soy ella” puede ser energizante; ella tiene algo, un sentido de la vitalidad, tal vez, de la rebelión y la travesura, quizás, de la desobediencia, incluso, que puede ser la razón por la cual las aguafiestas siguen circulando, proliferando; ella parece asomar por todas partes. Como dije en un capítulo anterior, si la convocamos, ella responde.

Y es por eso que los cuerpos también deben estar en nuestro kit de supervivencia. Los cuerpos que saltan; los cuerpos que bailan; los “cuerpos que importan”, para tomar prestada una formulación de Judith Butler; los cuerpos que tienen que menearse de un lado a otro para hacer lugar.

Menearse está en mi kit de supervivencia. Bailar también.

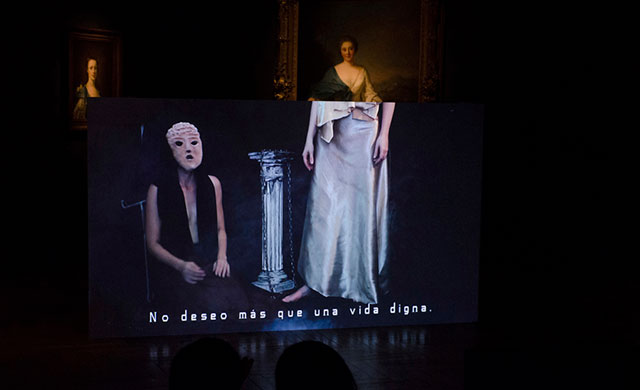

Cuerpos que bailan: tantas veces las feministas han reivindicado bailar como algo esencial para su liberación. Una podría pensar en la famosa frase de Emma Goldman, “si no puedo bailar no es mi revolución”; o en la película sobre la supervivencia de Audre Lorde, The Berlin Years [Los años de Berlín], y sus secuencias finales que muestran a Audre bailando, secuencia que parecen capturar tan bien la generosidad de su espíritu negro y feminista. Pienso en todos los bailes que disfruté a lo largo de los años en las conferencias Lesbian Lives (las charlas también, pero son los bailes lo primero que me viene a la memoria). Un cuerpo feminista danzante, un cuerpo lesbiano danzante, cuerpos negros y marrones que bailan; la afirmación de cómo habitamos cuerpos a través de nuestro estar con otras personas. Estamos aquí, todavía. Cualquiera puede bailar con cualquiera para formar un colectivo. No estoy diciendo que las aguafiestas tengan un género o estilo específico de danza, ni que exista una danza aguafiestas (aunque quizás, solo quizás, sí exista). Tal vez en su posición hay un cierto salto; quizás en la energía que satura su figura, ella deviene una asamblea.

Mira cómo se mueve: qué movimiento.

Y al poner al baile en mi kit de supervivencia aguafiestas estoy diciendo algo afirmativo. ¿Hay una contradicción aquí? ¿Cuándo estoy contenta, dejo de ser una aguafiestas? Bailar puede ser nuestra forma de abrazar la fragilidad de estar arrojadas. Y la alegría también es parte de la supervivencia aguafiestas, sin duda alguna. Necesitamos la fiesta para sobrevivir a nuestra vida aguafiestas; incluso puede ser una fiesta para nosotras aguar la fiesta. Y así también es la parte de erótica de mi kit, en el sentido de lo erótico del que hablaba Audre Lorde con tanta elocuencia. Una feminista aguafiestas, al cargarse, se calienta; es una figura erótica. Puede que llegue a la existencia a partir de o en la negación, pero esa negación tiembla de deseo; un deseo de algo más en la vida, más deseo; un deseo de más. Las feministas aguafiestas tienden a derramarse por todas partes. Qué desborde.

Feministas aguafiestas: un envase que gotea. Entonces: Cuidado, goteamos.

Podemos recordar otra vez el llamado de Shulamith Firestone a un “embargo de sonrisas” en su revolucionario manifiesto, La dialéctica del sexo. Firestone quiere que dejemos de sonreír por fuerza del hábito; algo que se ha hecho involuntario; dejar de sonreír hasta que tengamos una razón para hacerlo. Un boicot de la sonrisa sería una acción colectiva; solamente funcionaría si todas dejáramos de sonreír. No sonreír se vuelve una huelga feminista. Volveré a a este feminismo en huelga en mi manifiesto aguafiestas. Pero nótese cómo el llamado de Firestone es también una convocatoria a abrir lo erótico, a liberar a lo erótico del hábito de la felicidad que dirige a la vida por un “callejón angosto y recóndito de la experiencia humana”.

En mi capítulo “El feminismo es sensacional” investigué cómo el feminismo puede ser el despertar a un mundo que había estado cerrado por el requisito de vivir tu vida de cierta manera. Las cosas vienen a la vida cuando no las pasamos por alto. De modo que es importante decir esto: necesitamos permitirnos estar tristes y enojadas; cuando la alegría y la felicidad devienen ideales, la tristeza se vuelve demasiado rápidamente un obstáculo, un fracaso en alcanzar o aproximarse a los sentimientos correctos. La tristeza puede requerir una nota de autorización (ítem 6). Pero al mismo tiempo, la fiesta puede ser parte del kit de supervivencia aguafiestas. Personalmente no necesito una nota de permiso para la alegría; en mi experiencia, la alegría es un mandato cultura incluso si además puede ser un lugar de rebelión (la alegría colectiva del disenso); pero si necesitas darte el permiso de ser alegre, debes hacerte uno. Creo que la alegría solo puede ser parte del kit de supervivencia aguafiestas cuando nos negamos a darle el estatus de una aspiración. Cuando la alegría se vuelve aspiración, se convierte en eso que la aguafiestas debe aguar. Pero incluso si la supervivencia para las aguafiestas exige una renuncia a hacer de la alegría (o de su amiga más densa, la felicidad) una aspiración, esto no significa tampoco que tenemos una obligación de estar tristes o infelices. Una aguafiestas no está exenta de fiesta.

Para regresar a Emma Goldman, a su libro Viviendo mi vida, ella afirma la libertad de bailar cuando le dicen que no baile; ella baila y le dicen que no es el momento de bailar, por la “muerte de un querido camarada”. Mientras cuenta la historia, Goldman dice que un chico joven de rostro solemne le susurró: “No le corresponde a los agitadores bailar”. Goldman afirma en este momento el baile como una rebelión afectiva contra la exigencia de estar triste; contra la demanda de no habitar su cuerpo con un abandono gozoso. Esto es lo que llamo un momento de extranjera afectiva. Un kit de supervivencia aguafiestas consiste también en permitirle al cuerpo ser el lugar de una rebelión, incluyendo una rebelión contra la exigencia de entregar tu cuerpo a una causa o hacer de tu cuerpo una causa. Tal vez no bailar, también, puede ser lo que un cuerpo hace; negarse a bailar cuando bailar se vuelve un requisito, pararse en el fondo, a un costado, sin moverse.

Y POR ÚLTIMO: UN KIT DE SUPERVIVENCIA AGUAFIESTAS

Armar un kit de supervivencia aguafiestas puede ser también una estrategia de supervivencia. Mi kit de supervivencia aguafiestas está en mi kit de supervivencia aguafiestas. Escribir un manifiesto feminista también puede ser una estrategia de supervivencia. Mi manifiesto, que viene a continuación, está en mi kit. Al escribir un manifiesto feminista hay que leer otros manifiestos feministas. ¡Qué fiesta! Los manifiestos son “especies compañeras”, para tomar prestada una descripción de Donna Haraway. Leer manifiestos también está en mi kit de supervivencia aguafiestas. Un kit puede ser un contenedor de actividades que están en proceso; proyectos que son tales en la medida en que todavía no se han realizado.

Una aguafiestas: un proyecto que viene de una crítica de lo que es.

Hablando de proyectos: Somos nuestros propios kits de supervivencia.

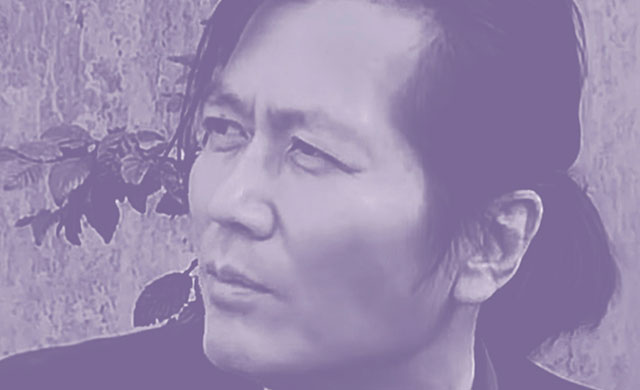

Sara Ahmed. Nacida en Inglaterra pero criada en Australia, es una escritora feminista y una académica independiente. Sus áreas de estudio se centran en la intersección de las teorías feministas, las políticas queer, el postcolonialismo y las luchas antirracistas, y sus aportes teóricos son fundamentales para entender los regímenes globales de producción de lo sensible. Hasta 2016 fue profesora de Estudios Culturales y Raza y directora del Centro de Investigaciones Feministas en Goldsmiths, Universidad de Londres, y trabajó también sobre estudios de género en la Universidad de Lancaster. Entre sus libros se encuentran Vivir una vida feminista, La política cultural de las emociones, Willful subjects, queer phenomenology: Orientations, objects, others y Differences that matter: Feminist theory and Postmodernism. Su página web es www.saranahmed.com.