- CONTENIDO RELACIONADO

- LIBROS

- LA SILICOLONIZACION DEL MUNDO

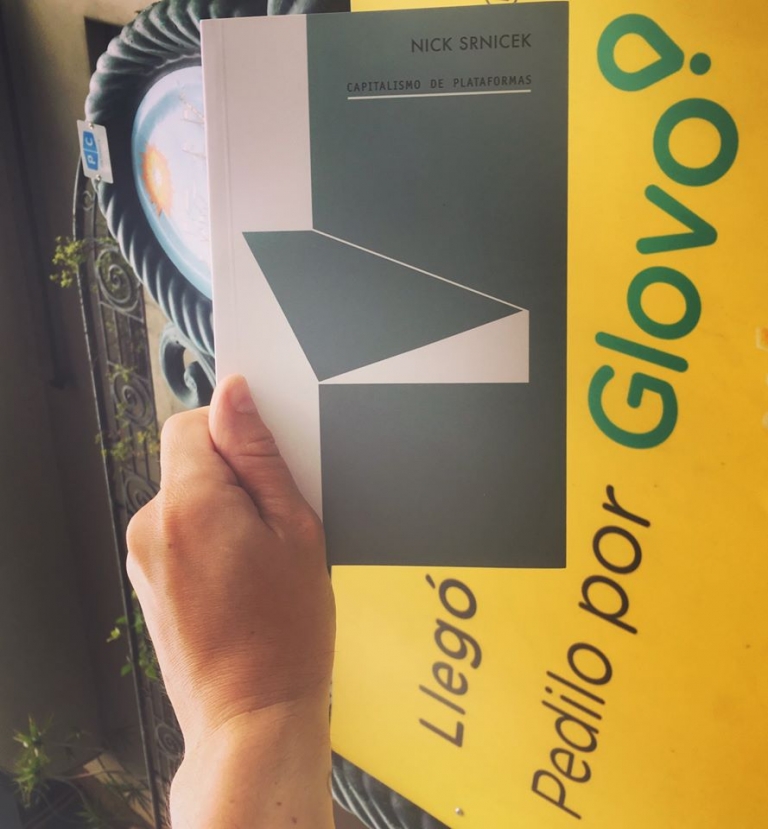

- CAPITALISMO DE PLATAFORMAS

- FENOMENOLOGÍA DEL FIN

- BLOG

- "La pandemia fue como una burla a nuestra voluntad de controlar todo"

- #MercadoJusto. Una alternativa pública al capitalismo de plataformas.

- La esferización de la vida (esas voces y sistemas que balizan nuestro camino)

¿No hay salida? Plataformas y distancia social

Por Natalí Schejtman

14 mayo, 2020

Compartir

Un amigo se va de un grupo de Whatsapp. Vive en Europa, donde el brote del Covid-19 ya lleva varias semanas de intensidad y miles de muertos y no puede soportar más hablar del tema. Pide perdón si resulta grosero, pero no da más. Otra amiga lo justifica en el mismo grupo, ya con un integrante menos: el único lugar del que se puede salir es de un grupo de Whatsapp.

Puedo imaginar su liberación con ese portazo virtual que no logra cuando decide solamente ignorar su teléfono móvil, o justamente porque no logra despegarse de ese imán pegajoso y tremendamente hipnótico. Pero después pienso en lo que me dijo Daniel Miller cuando lo entrevisté el año pasado. Miller es un antropólogo que hace un tiempo largo estudia el uso de dispositivos en distintos países del mundo, distintas comunidades, por género, por edad, por clase social. Compara países muy distintos. Él, británico, me dijo que mientras en el Reino Unido todos estaban obsesionados por la falta de privacidad de sus datos, en algunos sectores de bajos ingresos en China, que desconocen el cuarto propio, el teléfono es visto como el único pasadizo hacia algo parecido a la intimidad.

El diario Clarín ilustró la nota sobre la mujer de 82 años que decidió violar la cuarentena y salir a tomar sol a los bosques de Palermo -algo estrictamente prohibido- con una foto genial de Fernando de la Orden. Ella, echada en una reposera con ropa suelta mientras tres policías uniformados la rodean, algo desconcertados ante tremenda rebelión. Todos ellos tenían un teléfono o handy en la mano. La señora no. La tecnología era símbolo de dependencia: una herramienta de trabajo para los policías; su falta, el condimento extra de la desobediencia. Y también del ocio, del que podía gozar la jubilada vecina de los bosques de Palermo. Pero mirando en detalle había algo más: ella tenía puestos auriculares, que probablemente conectaran con un móvil también, aunque en un segundo plano. Con la tecnología, desoía la ley y el orden.

Durante esta cuarentena en la que la gente está mayormente encerrada en sus casas, las suscripciones a Netflix explotaron globalmente y Amazon se corona como uno de los grandes ganadores del Covid-19, incluso aunque se hayan reportado infectados y se hayan denunciado falta de protocolos de seguridad sanitaria en sus depósitos europeos. Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Facebook y Amazon fueron infladas por los inversores en las últimas semanas. Mientras el planeta vive asustado por un virus que amenaza con saturar los servicios de salud globalmente desfinanciados -aunque no en igual medida en cada país-, el capitalismo de plataformas, basado en la recolección de datos a cambio de alguna forma de consumo, información y entretenimiento, goza de buena salud. Y más que eso: mientras los consumidores están encerrados en sus confinamientos, las plataformas robustas son vistas y usadas como una forma de salida al exterior conocido, al afuera del diseño algorítmico. Son información global y también vinculación con otros. Mientras más confinados estamos, más solos, ansiosos o preocupados, más buscamos las ubicuas plataformas. Las plataformas exacerban la insperiencia, un fenómeno que las antecede: convertir en íntimo e individual una vivencia que en algún momento representó el contacto con el otro.

A la vez, la lógica de uso y la propuesta misma de estas plataformas ya habían dado pasos certeros para esfumar los bordes entre lo público y lo privado. Ahora vuelven a hacerlo en otro sentido. La crisis de lo público como lo colectivo, lo igualitario o lo que sucede en el exterior compartido o a la vista de todos tiene décadas y vaivenes por región, pero frente a la pandemia se regula con una prohibición estatal y se sostiene por el miedo al contagio. Ambas cosas, combinadas, potencian el único consumo permitido: aquel que está mediado por las plataformas, que ahora también son las administradoras y mediadoras entre el adentro y el afuera —el contacto con una amiga o una hamburguesa en tu puerta—. Esto genera otra paradoja: mientras que se habla como nunca de los servicios públicos de salud y de solidaridad, la indicación sanitaria es estar lo más aislados que sea posible. La conectividad, mediada por el mercado, es la única propuesta gregaria. Aunque ya sabemos que las plataformas basaron parte de su éxito en proponer un colectivo cómodo y conocido, que algunos llaman burbuja (no siempre tan diferente con la burbuja offline, por cierto).

Este drama de la pandemia empezó con una optimista colectivización de la pena: todos somos iguales ante el Coronavirus, pero enseguida cayó de maduro que no es lo mismo pasar la cuarentena en una mansión en Beverly Hills que en un colchón prestado en el centro de Estados Unidos o en la Villa 31 sin agua. No es lo mismo estar en blanco, que en negro o que ser un desempleado. La salida es global, claro, pero no es lo mismo para un país del G7 que para uno del G20 o para un asentamiento de refugiados sirios en el Líbano. Nos tenemos que cuidar entre todos, pero las noticias de los escraches a médicos o a quienes circunstancialmente violan la cuarentena hacen mucho más ruido que la acción colectiva; los diarios sacan todos la misma tapa acordada con el gobierno pero son comprensiblemente más atractivos si desafían los consensos; algunos miembros de la intelligentzia progresista global tratan de empujar una agenda de rebooting sistémico que incluye impuestos a la riqueza, Renta Básica Universal o un Green New Deal, mientras Argentina negocia arduamente con los bonistas tenedores de su deuda.

El Covid-19 nos tiene materialmente individualizados y separados, tratando de pensar lo que realmente compartimos como seres humanos. Algunos nos preguntamos cuál es el lugar que los Estados van a ocupar para dar una respuesta a esa pregunta. Pero si una revalorización del Estado como agente de igualdad y reconstrucción parece inevitable, también lo es que el capitalismo de plataformas tenga algo que decir al respecto. En definitiva, ¿hay algo más compartido que una compañía global y omnipresente con tintes monopólicos? Son ellas justamente las que vienen haciendo un uso cotidiano del verbo compartir y contribuyendo a tallar una acepción más inmediata y menos comprometida.

Pero entre la ansiedad por la nueva normalidad y el miedo al colapso y a la muerte, las preguntas caen ante cada click, cada conferencia de prensa, cada pensamiento a mediano plazo: ¿Qué compartimos los habitantes de un país, de una ciudad, de un barrio? ¿Queremos tener algo más en común, como ese Disc Jockey barrial que pone música fuerte desde su balcón, o queremos enseñarle con precisión a nuestro algoritmo de Spotify qué es exactamente lo que queremos escuchar? ¿Puede el Covid-19 afianzar los lazos sociales o es más probable que los dinamite?

Y, por cierto: ¿Qué lugar va a tener el robustecido capitalismo de plataformas en la nueva normalidad que, presumiblemente, nos tendrá más separados?