CAPITALISMO 2020: CUANDO ACUMULAR NO ALCANZA

CAPITALISMO 2020: CUANDO ACUMULAR NO ALCANZA

Por Piro Jaramillo

Ya a esta altura se repitió hasta el cansancio que a comienzos de año nadie se imaginaba esto, el devenir seres de living, cansados rabdomantes de nuestro propio ánimo que un día se levantan con espíritu de roble y perforan las capas de su propio ser para intentar encontrar —en medio de esta geología de tiempo detenido— alguna napa nutritiva desde la que articular, más o menos, un sentido que espese esta vida diluida a causa de un virus que sacudió todas nuestras convenciones, a veces jugando a ser demócratas de smart TV, y otras simplemente convertidos en tibios ludditas de redes sociales, pretendiendo terciar en el humor circundante con explosivos mensajes que se evaporan al instante.

Desde un punto de vista económico —del modo en que el propio sistema se encarga de delimitar qué es económico y qué no— a comienzos de 2020 el único problema evidente de la economía global era la persistente caída en el precio del petróleo, que también parecía evaporarse. El boom de los hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos y una desaceleración de la economía global habían inundado el mercado de crudo a niveles difíciles de asimilar para el anémico estado del capitalismo actual. Ese boom también lo había comenzado a experimentar a Argentina luego de la expropiación de YPF, su alianza con Chevron y el acelerado impulso a los yacimientos de petróleo y gas no convencionales en Vaca Muerta, que nos había hecho soñar con la soberanía energética y más fundamentalmente con la posibilidad de acceder a nuestra divisa más preciada después de la bandera azul y blanca: los dólares emitidos por el Tesoro estadounidense. Parecía que al fin íbamos a tener un stock asegurado de divisas, sin tener que entrar en complicadas medidas de control de cambios que siempre terminan creando nuevos enemigos. Los pronósticos de crecimiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI eran más bien conservadores y nadie esperaba que el mundo viviera otro boom de las materias primas como se observó a comienzos de la década del 2000, cuando China empezó a convertirse en el principal importador mundial de commodities —soja para alimentar al ganado porcino, cobre y mineral de hierro para la industria pesada— a la vez que marcaba una diferencia con su principal rival ampliando su influencia política sobre sus socios comerciales no con el látigo sino con la chequera, mediante préstamos para financiar esas mismas exportaciones o para fortalecer sus reservas de divisas mediante swaps cambiarios. El panorama no era alentador pero nadie esperaba que empeorara así.

Que el inicio de la pandemia haya tenido a China como epicentro parece producto de una coincidencia abusiva: el país que desde hace ya dos décadas le disputa a los Estados Unidos su corona como principal economía y actor político mundial de un día para el otro se vio forzado a la parálisis. La industria se detuvo y las importaciones de commodities se fueron a pique, generando el absurdo fenómeno de que el precio del crudo perforara su piso y se ubicara en niveles negativos. Los exportadores no solo ofrecían su producto gratis, también estaban dispuestos a pagar los costos de almacenamiento para quienes tuvieran espacio físico para alojar miles de millones de barriles que flotaban en buques petroleros en alta mar. La marea de esta flota fantasma anclada en medio de la pandemia se sumaba al paisaje de aeropuertos ociosos en cuya pista de aterrizaje todavía duermen miles de aeronaves que ya ni siquiera esperan poder volver a volar, sino simplemente volver a manos de sus dueños originales, quienes habían hecho un buen negocio alquilando aviones a las compañías aéreas y ahora asumen su desesperación interponiendo recursos legales ante tribunales de quiebra de distintos países del mundo para recuperarlos. El futuro era ominoso pero se agudizó ante la caída abrupta en la demanda global. Y también a causa de la ineptitud del sistema para lidiar con su propia inercia, expresada en la incapacidad de asimilar un torrente imparable de hidrocarburos proveniente del subsuelo (sin poder frenar la producción ni tener lugar para almacenarla) y en un parque aéreo que pasó de ser un sinónimo de movilidad y globalización a convertirse en un silencioso cementerio de acreedores.

La respuesta global a la pandemia nunca pudo ser menos global: en cada país cada gobierno resuelve conforme a sus intuiciones ideológicas la estrategia que mejor le cabe para lidiar con los efectos de la crisis, aunque más temprano que tarde el debate público va quemando proteínas gracias a la gimnasia maniquea de los medios y al final se ve reducido a una fórmula raquítica: o salvamos vidas o salvamos la economía. No se sabe si los gobiernos aplican medidas de aislamiento más o menos restrictivas o lisa y llanamente inexistentes por motivos humanitarios o fiscales (el paradigma dominante nos ha hecho creer que la política fiscal nunca puede ser una política humanitaria), pero sí parecen hacerlo en línea con lo que piden sus votantes, los hashtags y los grupos de influencia. En todos los casos hay una interrogación permanente respecto al rol de lo político como herramienta para paliar los efectos de la crisis, algo que a algunos les huele rancio porque huele a Estado, una entidad que dábamos por muerta a manos de las corporaciones desde hace por lo menos dos generaciones atrás.

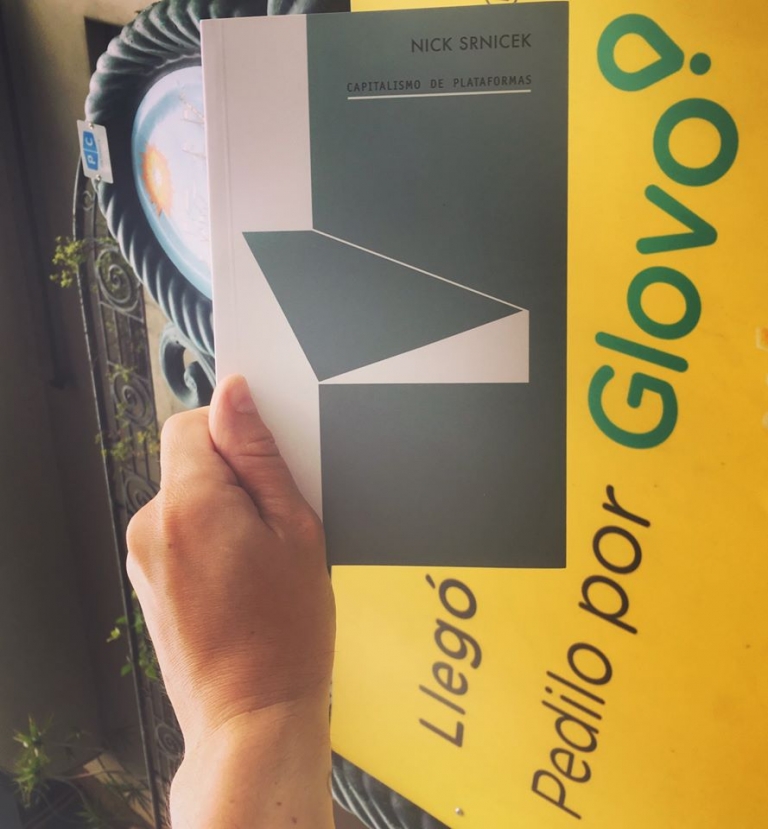

Por momentos da la sensación de que la larga lucha por derrotar al coronavirus se diera entre estas dos entidades antagónicas y muy diferentes en su escala: es el virus contra el Estado. El Estado contra el virus. Desde ese enfoque, el Covid-19 podría ser visto como la segunda cosa más pequeña que genera un colapso general de la economía en 2008 después de las hipotecas subprime, otra entidad minúscula y escondida debajo de miles de capas de derivados financieros que no se pudo desmantelar a tiempo antes de que explotara. La génesis de sendas entidades destructivas parece haberse filtrado entre las grietas del control estatal, mientras nosotros perdíamos tiempo comentando consumos culturales a la luz de la nueva economía de servicios. Los esquemas piramidales de Bernie Madoff y la nanotecnología financiera detrás de los derivados causaron un cimbronazo económico enorme que puso a la Reserva Federal a inyectar estímulos monetarios a una escala tan grande que dejarían pálido hasta al más heterodoxo de los heterodoxos. La medida fue espejada del otro lado del Atlántico y hasta en Japón, donde la compra de bonos soberanos y privados (un “keynesianismo financiero”, como lo llama Nick Srnicek en Capitalismo de plataformas) comenzó a convertirse en el nuevo paradigma económico. Parecía que las políticas de austeridad perdían momentáneamente la pulseada.

La respuesta ante la pandemia parece ir en la misma dirección que hace poco más de diez años: ante el pavor generalizado del virus, miramos al único actor que sigue en pie y puede articular una respuesta en medio de la parálisis. Mientras las poblaciones más vulnerables se hacen oír como pueden para evitar profundizar su miseria, los ricos se sientan en sus colchones de efectivo mientras hacen lo que mejor saben hacer en épocas de crisis: reducir inversiones y recortar empleos. Ante la ineptitud del mercado para resolver por sí solo la abrupta caída en la demanda, es el Estado el que parece tener que salir a ayudar a ambos sectores, además de todos los que se encuentran en la franja intermedia. A esta altura de la vida bajo estado de pandemia no queda otra que rendirse a la evidencia que nos presentaron muchos pensadores durante estos últimos meses: que en su microscópica pero masiva deriva de contagio el Covid-19 fue capaz (al menos durante una pequeña fracción de segundo en la larga línea de la historia) frenar la lógica del capital y su penetración profunda en nuestros hábitos cotidianos. Tal vez porque la economía financiera de la actualidad y el virus se parecen: su existencia radica en una lógica que escapa a nuestra vista y a la que solo podemos acceder mediante una abstracción. Un seguro contra default o un contrato de dólar futuro no es muy distinto en su constitución ni en sus efectos que el coronavirus: son entidades recubiertas de capas que circulan libremente en el medio social y con efectos secundarios perjudiciales. También ambas necesitan un huésped para reproducirse: la condición de existencia del coronavirus es un cuerpo, mientras que detrás de los miles de disfraces de una hipoteca subprime hay, siempre, una vivienda lista para ir a remate. Tal vez el capital estaba esperando el momento en que le llegara un enemigo de su tamaño. La pelea de David contra David.

“La economía financiera de la actualidad y el virus se parecen: su existencia radica en una lógica que escapa a nuestra vista y a la que solo podemos acceder mediante una abstracción. Un seguro contra default o un contrato de dólar futuro no es muy distinto en su constitución ni en sus efectos que el coronavirus: son entidades recubiertas de capas que circulan libremente en el medio social y con efectos secundarios perjudiciales.”

Nos quedamos en casa mientras las mercancías se siguen moviendo, algunas incluso a mayor velocidad que antes. El desarrollo del comercio electrónico que vimos hasta ahora parece haber sido solo el ensayo, la puesta a punto de un sistema reticular más extendido donde ya no hacen falta comercios ni locales abiertos para vender y comprar; como si la noción de espacio público que experimentamos durante estos meses se hubiera reducido a algunas contadas salidas recreativas, a largas colas para abastecernos de alcohol (en gel y del otro) y al mundo feliz de la fibra óptica. Aunque tal vez este movimiento sea una excepción en medio de una depresión generalizada, de la demanda y de nosotros mismos.

La ortodoxia monetarista y los empresarios que hasta ayer reclamaba a los gobiernos dejar de imprimir dinero o bonos para rescatar a países como Grecia ahora reclama con soltura préstamos a tasas bajas y déficit público. Imprimir dinero no es un problema, dicen ahora. Hay que proteger las fuentes de trabajo, se escucha en las videoconferencias, mientras en la sala de al lado los empleados de recursos humanos mandan mails ofreciendo programas de retiro voluntario y analizan la legislación laboral vigente para ver cómo pueden hacer para echar a la mayor cantidad de gente pagando lo menos posible.

La política predatoria de los bancos, con su tendencia a elevar las tasas de interés o el spread entre préstamos y plazos fijos para maximizar sus ganancias, parece revertirse cuando esos mismos bancos o algunas empresas asociadas le piden dinero al Estado. ¿Por qué nos escandaliza más que en un contexto de crisis un gobierno intervenga una empresa privada para evaluar su expropiación con apoyo del Congreso, como en el caso de Vicentín —una de las empresas agroexportadoras más grandes de la Argentina— que el hecho de que compañías multinacionales con enormes masas de capital fijo y flujo de caja reclamen como un derecho natural el otorgamiento de préstamos o exenciones impositivas para sobrevivir? ¿A quién se le ocurrió volver a pensar que tras la indigna derrota del 2008, con prestigiosos bancos de inversión reducidos a meras oficinas vacías en Manhattan, Frankfurt y Londres, el capital y el mercado eran buenos gestionando algo? Pueden gestionar maravillosos esquemas de abstracción monetaria, pero no pueden gestionar el bienestar.

La pandemia está sirviendo entre otras cosas para poner al descubierto las laceraciones que el neoliberalismo ha causado en nosotros, y volver a mapear el campo de amigos y enemigos de la vida. La reacción de muchxs periodistas y comentaristas a las medidas estatistas en algunas partes del planeta parecen síntomas del sistema ante una amenaza a su reproducción (el capital es sin duda más hábil y más rápido que nuestro organismo para generar anticuerpos). Los medios y redes sociales son el campo de batalla de esta guerra subsidiaria: estatistas se pelean con libertarios preguntándose cuán visible debe ser la mano del Estado ante la amenaza de la desaparición del mercado. La clase empresaria se golpea el pecho en público hablando mal de las expropiaciones pero en privado agradece servilmente los rescates. Al fin y al cabo no les molesta el costo fiscal, lo que les duele es su principal contradicción y la de toda la sociedad: que bajo las reglas actuales ser dueño de los medios de producción ya no alcanza para sobrevivir, ya que la tendencia a la concentración del capital pronto convertirá a los capitalistas menos capaces de capear esta crisis en flamantes desposeídos. Ante esta posibilidad tal vez sea más urgente que nunca abandonar la economía como relato y modo de explicación del mundo; tal vez sea hora, como sostiene el poeta escocés John Burnside en un hermoso ensayo publicado en la revista Hablar de Poesía, de abrazar otra ciencia: una filosofía del habitar que incluya a todas las cosas vivientes y no vivientes, y que se base en el principio de no dañar o dañar lo menos posible. O como también propone Bifo: que la calidad de vida no sea la cantidad de equivalente monetario que tengo, sino la calidad de vida que puedo experimentar.

Al momento de la publicación de este texto Argentina intenta renegociar una deuda de miles de millones de dólares con grandes acreedores que pelean centavos de dólar del valor de un bono (bonos de deuda soberana emitidos hace quince años cuya trazabilidad, después de haber cambiado tantas veces de manos, es más difícil de detectar que la de un caso positivo de Covid). La mayoría de los países han levantado ya sus cuarentenas y entran como pueden en la nueva normalidad, con cientos de miles de muertes a sus espaldas. Las víctimas de las reestructuraciones de deuda, sin embargo, no las hemos terminado de contar.

Alfredo “Piro” Jaramillo (Neuquén, 1983) es periodista y escritor. Fue editor del servicio internacional de noticias en español de la agencia alemana Deutsche Presse Agentur (DPA) y redactor de economía y finanzas en la agencia Télam. Notas suyas han sido publicadas en diarios y agencias como La Vanguardia y EFE (España), Infobae, Perfil, Página/12, Río Negro, y Tiempo Argentino, y en las revistas Noticias, Brando, La Mano, entre otras. Colaboró con la cadena de televisión alemana Deutsche Welle y trabaja como stringer para el servicio de noticias financieras REDD Intelligence. Publicó varios libros y plaquetas de poesía y tiene un proyecto musical llamado Valle del Insomnio (valledelinsomnio.bandcamp.com).