POR UN PRIMITIVISMO ESTRATÉGICO. DIÁLOGO ENTRE EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO Y YUK HUI

POR UN PRIMITIVISMO ESTRATÉGICO. DIÁLOGO ENTRE EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO Y YUK HUI

Diálogo publicado originalmente en Philosophy Documentation Center | Traducción: Emma Baizabal | Corrección: Sofía Stel

Yuk Hui: Su obra me ha inspirado mucho, especialmente su noción de multinaturalismo, el esfuerzo por escapar del relativismo y el constructivismo. Lo tomo en general como una estrategia por cuestionar y desestabilizar las categorías que hemos heredado del pensamiento moderno europeo, que fueron universalizadas a partir de la modernización y estandarización del sistema educativo. Es precisamente la cuestión de la categoría y traducción que me parece crucial y urgente retomar, algo que creo que los antropólogos han trabajado por décadas y que a los filósofos les falta todavía apreciar y aprender. La filosofía occidental es fundamentalmente la búsqueda del universal a través de diferentes medios, y se encuentra siempre en tensión con otros sistemas categoriales; así, para justificar su propia existencia, está obligada a resolver este problema formulando un progreso histórico del espíritu, que como usted ha notado, fue el precursor de la cultura. Esto también aparece en los escritos de los filósofos que se han vuelto antropólogos. Su noción de multinaturalismo también introduce una cierta acronicidad a este discurso, y su trabajo con su esposa Déborah Danowski, ¿Hay mundo por venir?, ha cuestionado el tiempo monoteísta cristiano presupuesto en la tesis de Quentin Meillasoux sobre la contingencia. Yo creo que esta apertura es muy significativa para que nos permitamos repensar varias categorías y relaciones entre ellas.

Eduardo Viveiros de Castro: No estoy seguro de entender del todo su punto, es decir, que la noción de multinaturalismo introduce cierta acronicidad al discurso filosófico occidental (poscristiano). De cualquier forma, siempre me resulta sorprendente la casi unánime convergencia entre los filósofos modernos occidentales respecto de la superioridad metafísica del tiempo sobre el espacio −una superioridad que no se encuentra exenta de un componente fuertemente antropocéntrico−. Si bien el “trabajo” hecho por el concepto de tiempo en diferentes filosofías es ciertamente divergente (Kant, Hegel, Bergson, Heidegger, Benjamin, entre otros), la asociación de la espacialidad con el “otro” pagano, arcaico o primitivo, sugiere que la obsesión con la temporalidad es una de las más profundas y más obvias marcas del mesianismo judío y cristiano en los discursos filosóficos modernos y (¡precisamente!) posmodernos. La crisis interminable de la idea de progreso −o mejor dicho, el desfasaje (temporal) entre el evidente fracaso de la idea filosófica y su terca persistencia en la práctica geopolítica (“globalización”)− así como la continua catástrofe ecológica (espacial) sugieren que el tiempo del “tiempo” está por acabar, y que el presente urge por una renovada atención filosófica al espacio, al lugar, o como usted lo llama, la localidad. El desplazamiento masivo de poblaciones humanas y no-humanas debido al cambio climático, así como las fantasías tecnológicas de “desterritorialización” planetaria de las especies y la colonización del sistema solar son indicadores de esta necesidad.

YH: En efecto, esta es la razón por la que más adelante volveremos sobre la cuestión del espacio que yo prefiero llamar localidad, aunque podría sonar reaccionario a primera vista. Pero en referencia a lo que ha dicho sobre la globalización, que también podríamos llamar “universalización tecnológica”, me gustaría empezar con una pregunta fundamental que ha estado en mi mente por un tiempo y que creo que usted podría ayudar a clarificar: ¿cuál es el rol de la tecnología en su concepto de “naturaleza”? Y ¿cuál es la posición de la tecnología en el perspectivismo, o cuál es exactamente la relación entre técnicas y cosmos en sus estudios etnográficos?

EVC: Globalización como universalización tecnológica debería incluir la universalización de la Lebensform [forma de vida] o la Weltbild [cosmovisión], aunque probablemente usted entienda que la primera conduce a la segunda, o, como usted remarca más luego, como una sinécdoque de estas nociones, así que mi comentario sería redundante. Pero respecto a su pregunta: no sé si es posible decir que yo, hasta el momento, en mi trabajo como antropólogo, poseo y defiendo un concepto ontológico de “naturaleza”. Como queda implícito en su siguiente pregunta (que está en parte respondida aquí), las nociones de “perspectivismo” y “multinaturalismo” son intentos experimentales por traducir a un vocabulario reconociblemente filosófico ciertas actitudes práctico-cognitivas y concepciones poético-metafísicas de poblaciones indígenas de América (y otros lugares). El concepto de “multinaturalismo” −en el que la raíz “-naturalismo” refiere a unos componentes semánticos distintos a los del concepto de naturalismo moderno− es la versión metafísica (o mitofísica) de los conceptos de “perspectivismo” y “animismo” que derivan más directamente de materiales etnográficos.

Así, si existe un concepto de naturaleza en mi trabajo, se trata de un metaconcepto, que es parte de una teoría etnográfica sobre ciertas −por supuesto que no todas− presuposiciones ontológicas de la cosmopraxis de ciertos pueblos −“extramodernos”−. Por varias razones epistemo-políticas, yo me identifico con el objeto de mi metaconcepto, ese objeto cosmológico que he incorporado bajo el concepto de “multinaturalismo”. En primer lugar, porque da cuenta de la originalidad y resiliencia de una forma de vida cuya violenta exclusión fue una de las condiciones fundamentales de la imposición autoritaria de la metafísica moderna occidental (o la Razón). En segundo lugar, porque desafía la cosmogononía colonialista de “mononaturalismo” y su hipócrita asociación con la tolerancia del “multiculturalismo”. En tercer lugar, porque es una de las alternativas actuales y virtuales al sustrato universalista, monoteísta y antropocéntrico de prácticamente toda la filosofía occidental −una alternativa recursivamente “local”, porque además de ser local y heterogéneo en relación con la globalización hegemonizante y homogeneizante, el multinaturalismo propone una “localización” o dispersión radical de la agencia cósmica−. Finalmente, y muy importante, porque sugiere una perspectiva cosmopolítica más adecuada −quizá podríamos definir mi posición aquí como un “primitivismo estratégico”− al arte de vivir en un planeta dañado, como diría Anna Tsing. El horizonte de implicación política concreta del “multinaturalismo” es el Antropoceno.

Me temo que no tengo mucho que decir sobre la relación entre técnicas y cosmos en las culturas amerindias. Ese es un vacío muy serio en mi trabajo. En lo que a mi concierne −en oposición a lo que concierne a los pueblos sobre los que he leído y he escrito− tengo muchas reservas a propósito de la idea, que repetidas veces percibo en ciertos discursos antropológico-filosóficos, de que la tecnología sería el carácter diacrítico que separa (y eleva) a los humanos respecto de otros seres vivos. No puedo evitar preguntarme si no estaremos aquí sino para ser un “último refugio de humanismo trascendental”, como dijo Lévi-Strauss sobre la historia de la filosofía. Las “técnicas” funcionarían entonces como una sinécdoque de la “cultura”, y esta a su vez como la heredera del alma humana. No veo razón para pelear por una discontinuidad fundamental entre la especie humana y otras formas de vida desde la perspectiva de la técnica −como si fuera una diferencia toto caelo entre “tecnología” y “etología”−. Por supuesto, es posible hablar de las técnicas humanas y de las técnicas no-humanas, pero una definición menos antropocéntrica de la tecnología es necesaria. (Aquí me siento muy cerca del espíritu de Apología de Raimundo de Sabunde, libro en el cual Montaigne castiga la arrogancia técnica de nuestra especie; también de la idea de Samuel Butler en Vida y hábito sobre la tecnología como un instinto incipiente). Aquí también es donde me distancio del maravilloso libro de Bruno Latour, Investigación sobre los modos de existencia, en el que propone el “modo de existencia” TEC como algo claramente exclusivo de los humanos.

El concepto darwiniano de evolución, por cierto, me parece que determina precisamente la dimensión técnica como un atributo general de la vida, quizás incluso como su propiedad distintiva; pero entonces deberíamos estar preparados para recibir la llamada vida “artificial” en el seno de la teoría darwinista. Por mí eso estaría bien.

Por otro lado, como usted dice, cada técnica es una cosmotécnica. A lo que yo agregaría que toda cosmología es una técnica.

He dicho que no tengo nada que decir a propósito de la relación entre técnicas y cosmos en mis estudios etnográficos. Pero una característica muy extendida de las mitologías amerindias sobre el origen de la tecnología humana (lo que Lévi-Strauss llamó “el pasaje de la naturaleza a la cultura”) es la falta de énfasis en la noción de invención o creatividad, muy valorada en la Modernidad. En estas mitologías, el origen de las técnicas culturales (utensilios, procedimientos, instituciones, etc.) se explica canónicamente como un préstamo, como una transferencia (violenta o amigable, por robo o aprendizaje, como un trofeo o como un regalo) de prototipos de tales utensilios o procedimientos como los que poseen los animales, los espíritus u otros enemigos no-propiamente-humanos. La técnica no es inmanente a los humanos, siempre viene de afuera. La esencia de la cultura es la aculturación, y al principio de toda tekhné se encuentra métis, la astucia.

En la medida en que la forma percibida de muchas especies (de hecho, de un número esencialmente indeterminado de tipos de seres) es idéntica a la forma percibida de los seres humanos, y en que el ambiente de cada especie es “amueblado” de una manera análoga a la nuestra, muchas características del paisaje que nosotros humanos (es decir, ellos, los pueblos amerindios) vemos como “natural” son percibidas por diferentes especies como culturales, artefactuales −como en el ejemplo que siempre doy, del jaguar que experimenta la sangre de su presa como cerveza, o en la nomenclatura botánica que identifica especies “salvajes” como variedades de plantaciones indígenas cultivadas por espíritus o animales−. Así, lo que para unos es naturaleza o materia prima puede ser un artefacto técnico o cultural para otros.

Imágenes pertenecientes a los proyectos Aboriginal Territories in Cyberspace e Indigenous Futures, una red de investigación-creación cuyo objetivo es garantizar la presencia aborigen en las páginas web, entornos en línea, videojuegos y mundos virtuales que componen el ciberespacio.

YH: Yo también he dicho que todas las cosmologías son cosmotécnicas. Solo una breve interrupción… de nuevo, tal vez deberíamos reflexionar acerca del uso de categorías filosofías y vocabularios “heredados” de la filosofía occidental para entender naturalezas no europeas, por ejemplo, phusis-diké, teckné-métis. Usted empleó el término “ontología”, y Philippe Descola también habla de cuatro ontologías: animismo, totemismo, analogismo y naturalismo. El término “ontología” significa principalmente una filosofía primera que ha sido su objeto de estudio. También me da curiosidad saber si es legítimo usar el término “ontología” cuando describimos el modo de “ser” de los amerindios, una pregunta indirectamente provocada por Francois Jullien, quien afirma que los chinos no tienen ontología. Julien no ha sido el primero en sugerir esto; por ejemplo, la Escuela de Kioto, en particular Kitaro Nishida, afirmó que la filosofía oriental no tiene como tema principal sino el no ser, pero Jullien fue más lejos proponiendo una des-ontologización.

EVC: Muchos colegas han objetado el uso del “honrado nombre de la ontología” en mi interpretación de las cosmogonías, mitologías, ideas (o cualquiera sea el término más aceptado por la institución antropológica. Nótese que cualquiera de estas alternativas es igual de griega y “filosófica” que “ontología”) amerindias. Yo uso esta palabra en el mismo sentido que emplean los físicos cuando hablan de ontología en la teoría física, o cuando los científicos informáticos hablan de ontología en un dominio del conocimiento. Es la abreviatura para “las entidades y procesos que son sugeridos como existentes por determinada lengua-cultura-sociedad” o para “el conjunto de modos de existencia oficialmente reconocidos por una determinada lengua-cultura-sociedad”. No creo que el modo de pensamiento amerindio otorgue mucho lugar a “trascendentales” como el Ser. Ciertamente no aplico “ontología” en un sentido heideggeriano y no atribuyo tal sentido a los pueblos sobre los que he escrito. Por cierto, el uso que hace Descola de la palabra “ontología” tampoco coincide exactamente con el mío. En dos ocasiones expliqué por qué traté de aclimatar dicho término al discurso de la antropología social, que ya había sido utilizado por muchos otros, en especial por Irving Hallowell en un famoso artículo de 1976 sin generar mayor revuelo en la disciplina. Pero para recapitular: mi principal objetivo al recurrir a “ontología” fue bloquear cierta tendencia de mi disciplina a reducir las cosmopraxis a ciertas “visiones del mundo” donde “visión” subsume a “mundo” (ellos tienen sus “visiones”, nosotros cuidamos del mundo). La cuestión era tanto más relevante por cuanto el “inmobiliario ontológico” de los mundos indígenas sobre los que yo estaba escribiendo consistía precisamente en una multiplicidad divergente de “puntos de vista” encarnados; lo que yo llamo “perspectivismo cosmológico”.

Como última observación sobre la palabra “ontología” permítame recordar que el libro que publiqué en 2009 lleva por título Metafísicas caníbales, no “Ontologías caníbales”.

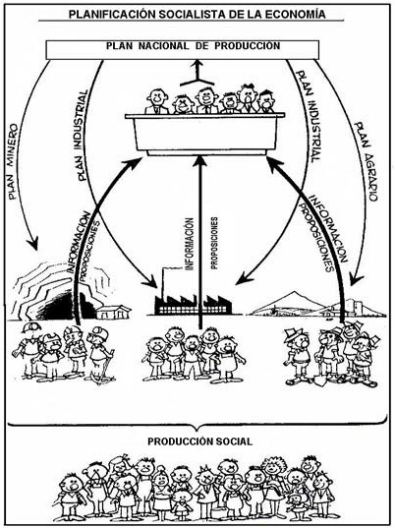

YH: Usted me ha comentado en dos ocasiones, una durante un encuentro en Río y otra por correo electrónico, que no tenía la intención de decir que el multinaturalismo es una mejor solución, sino que se trata de una forma diferente de formular y abordar la cuestión. Yo estoy completamente de acuerdo con que no hay una única solución posible para salir del problema de la modernización que tenemos hoy en día. Mi hipótesis es que para alejarnos de este tipo de modernización que llamamos globalización y que es, de hecho, un proceso de universalización de una epistemología y conocimiento particulares, es necesario pensar desde la perspectiva de la localidad. Es cierto, como ha dicho usted antes, que “’las técnicas’ funcionarían entonces como una sinécdoque de ‘la cultura’”; y es probablemente más cierto hoy en día que en el pasado. Esta es la razón por la cual insisto en clarificar la cuestión de la tecnología, y que un pluralismo de naturalezas implica un pluralismo de técnicas. Un tipo específico de tecnología y racionalidad están transformando la tierra en una tierra artificial, manifestación de un monotecnologismo. La aparente integración de las diferencias culturales y geográficas, de hecho, encubre el proceso de desintegración, que Lévi-Strauss podría llamar entropología, y que experimentamos más intensamente en los últimos años. ¿Cómo imagina usted que esta reapertura de la “naturaleza” contribuye a una nueva política en y para el Antropoceno, así como para “negociar” con la fuerza tecnológica?

EVC: Asumiendo que las técnicas −materiales, políticas y metafísicas− emergerán para modificar seriamente la base material (natural) del ensamblaje político-técnico actual, esto es, asumiendo que somos capaces de frenar la acelerada entropización antrópica de la Tierra, tales técnicas no pueden dejar de ser −al menos en parte− un “retorno”, o como usted dice una “reapertura”, a la naturaleza, al concepto de naturaleza, a la relación (inherente a la naturaleza) entre técnicas y naturaleza, y a una disociación radical entre el concepto de libertad y de infinito, en otras palabras, el reconocimiento práctico y político de que la especie no es inmortal y no hay un plan escondido de la naturaleza a la medida de nosotros, que no hay una realización progresiva del Espíritu, y que el “comunismo de lujo” no es un final feliz para el actual infierno capitalista.

Me gusta la noción de “monotecnologismo” que expone la verdad detrás de la hipócrita noción de multiculturalismo. Mientras la tecnología sea concebida como expresión de una orientación cultural fundamental, queda claro que el mononaturalismo occidental se replicará exactamente en el moculturalismo tecnológico (o viceversa). Así que su sugerencia de una multiplicidad de cosmotécnicas es bastante pertinente.

Peter Frase comienza su más reciente libro, Cuatro futuros, con una variación de la oración con que abre el Manifiesto [Comunista]: “Dos espectros acechan la Tierra en el siglo XXI: el espectro de la catástrofe ecológica y la automatización”. Lo que me interesa de esta formulación, más que la combinatoria que Frase deduce de la superposición histórico-futurológica de ambas dinámicas, es cómo estos “espectros” definen dos tendencias o temperamentos intelectuales: uno ve la catástrofe ecológica como algo que subordina metafísicamente a la tecnología (esta última concebida como la expresión material de la victoria del espíritu sobre la materia); la otra ve la tecnología como un proceso histórico-material autotrascendente, irreversible, que avanza asintomáticamente hacia la “desmaterialización” de la especie, haciendo la catástrofe ecológica innecesaria (en los dos sentidos del adjetivo), esto es, mitigable, controlable y por lo tanto metafísicamente secundaria. Aquí, una vez más confieso mi inclinación por la primera vía, porque disiento de la segunda en sus rasgos de tecnotriunfalismo demiúrgico preantropocénico.

YH: Me parece que ambos espectros se encuentran aún basados en la dicotomía entre tecnología y naturaleza, y que en un sentido expresan una dialéctica irresoluble. El primero sugiere la contingencia inconquistable de la naturaleza, mientras que el segundo insinúa el triunfo necesario de la tecnología sobre la naturaleza. ¿Acaso no nos sigue acechando el “naturalismo” que, podríamos decir, comenzó con la metafísica ateniense? Además de este primitivismo estratégico que usted propone, ¿podríamos pensar otros comienzos −por ejemplo el perspectivismo− que no estén basados en tal dicotomía? Digo “otros comienzos” en lugar de regresar a “ontologías indígenas” porque pienso que la condición global dificulta (si no es que imposibilita) tal regreso. Quizás estos otros comienzos nos permitan transformar nuestra imaginación sobre el futuro desarrollo de “la tecnología”. De lo contrario, creo podemos esperar más catástrofes que surgirán de la ciega “innovación disruptiva” y su economía. Claro que se trata de una pregunta muy importante, que probablemente esté fuera del alcance de cualquier capacidad individual, e implica un imperativo a repensar minuciosamente el significado del pluralismo. Mi estrategia fue redescubrir, o al menos reinventar el concepto de técnicas, y creo que hay varias cosas que podemos esbozar desde la antropología.

EVC: Las “ontologías indígenas” no son algo a lo que podamos o debamos regresar, no solo porque no son algo perteneciente a un pasado arcaico e inmemorial, sino porque lo que usted llama “condiciones globales” no es lo mismo en todos lados −el monotecnologismo produce un “Antropoceno fragmentario”−. La diversidad espacialmente localizada, ecológicamente situada de las cosmotécnicas indígenas −los modos de vida indígenas en “suposición recíproca” con el bioma del amazonas, por ejemplo, donde la naturaleza y la cultura son ontológicamente indiscernibles− es, de cualquier modo, algo a lo que tenemos que “volver”, dado que hemos destruido absurdamente los bosques tropicales por esa agroindustria “moderna”. La tecnología, después de todo, es más que el ensamble de metal, organismos fósiles y la radiación electromagnética. Mi “primitivismo estratégico” es un llamamiento retórico al valor acrónico del perspectivismo, “un salto dialéctico en el cielo abierto de la historia”, una manera de “barrer la historia a contra pelo” como dijo Walter Benjamin.

“Yo estoy completamente de acuerdo con que no hay una única solución posible para salir del problema de la modernización que tenemos hoy en día. Mi hipótesis es que para alejarnos de este tipo de modernización que llamamos globalización y que es, de hecho, un proceso de universalización de una epistemología y conocimiento particulares, es necesario pensar desde la perspectiva de la localidad. Es cierto, como ha dicho usted antes, que “’las técnicas funcionarían entonces como una sinécdoque de ‘la cultura’”. Esta es la razón por la cual insisto en que un pluralismo de naturalezas implica un pluralismo de técnicas. (Yuk Hui)”

Déjeme decir, de paso, que me pregunto qué tan serias o consecuentes son las actuales filosofías de la técnica respecto de la catástrofe ecológica, esto es, como algo que ya ha pasado, en el sentido en que muchos de los cambios que están ocurriendo dentro de los parámetros geobiofísicos del planeta son irreversibles, al menos de corto a mediano plazo. No se trata aquí de la contingencia de la naturaleza, sino de la necesidad de la causalidad. La única tecnología capaz de controlar radicalmente la trayectoria actual de los procesos geobioquímicos planetarios sería una máquina del tiempo. El desarrollo de la automatización (en el sentido del libro de Frase) parece estar más en conexión con el porvenir del fin del trabajo humano −ya sea como una bendición (comunismo de lujo, singularitarismo) o una maldición (desempleo, exterminismo, etc.)− que con algo al mismo tiempo diversamente limitado por la catástrofe ecológica y que pide urgentemente ser tratado. Las cosmotécnicas son cosmopolíticas también.

YH: Para poner su preocupación más concretamente, y esto quizá sea algo especulativo: alguna vez comparó la máquina animal de Descartes con la máquina de Turing, reconoció las diferencias significantes entre ellas, que pueden ser consideradas las diferencias entre sujeto y objeto, cuerpo y mente, y en ese sentido, para los indios amazónicos, una computadora podría ser reconocida como un sujeto igual que un animal. ¿Me pregunto si este nuevo estatus de las máquinas constituye un futuro para el perspectivismo amerindio, o si tiene al menos un rol en el futuro de la cosmología amerindia?

EVC: Claro, bueno, la máquina animal cartesiana, es decir, el animal como máquina, es lo opuesto a la máquina de Turing que es, en cierto sentido, la idea de la máquina como humano. El triángulo cosmotécnico “humano-animal-máquina” parece ser inestable, ya que tiende a colapsar en una de las tres dualidades: ya sea {humano} contra {animal+máquina}, que sería el antropocentrismo cartesiano, o {humano+animal} contra {máquina}, que podría ser asociado con las teorías funcionalistas de la mente y con mucha filosofía de la inteligencia artificial. No estoy seguro de si las cosmologías tradicionales amerindias verían automáticamente (por decirlo así) las máquinas de Turing como sujetos intencionales al nivel de seres “naturales” (algunos de los que consideramos inanimados en nuestra propia vulgata ontológica). Dicho esto, las computadoras son no-indígenas, y su difusión en las sociedades amerindias contemporáneas está acompañada de los presupuestos ontológicos occidentales que por el momento no reconocen a las computadoras como humanos.

“Me gusta la noción de “monotecnologismo” que expone la verdad detrás de la hipócrita noción de multiculturalismo. Mientras la tecnología sea concebida como expresión de una orientación cultural fundamental, queda claro que el mononaturalismo occidental se replicará exactamente en el moculturalismo tecnológico (o viceversa). Así que su sugerencia de una multiplicidad de cosmotécnicas es bastante pertinente.(Viveiros de Castro)”

YH: De hecho, el uso de los aparatos computacionales modernos implica inmediatamente “conflictos ontológicos”, y esta es la razón por la cual sentía curiosidad sobre en qué sentido otras “ontologías” pueden participar en la transformación de los “presupuestos ontológicos” integrados en las tecnologías. Pero vayamos a la cuestión política o de economía política, que es la que me interesa. Con Déborah, por ejemplo, usted ha venido hablando sobre el crecimiento ineludible. Soy consciente de que últimamente ha revisitado las lecturas de y sobre Marx, y que se encuentra particularmente cautivado por el trabajo del filósofo japonés Kojin Karatani. Karatani sugiere una nueva economía a partir de la lectura “performativa” de la economía del don de Mauss, un poco más realista que la economía general de George Bataille, ya que Karatani tiene su “etnografía” de comunidades anarquistas que recorre casi todo su trabajo. Me pregunto si esto puede servir para pensar una posible “salida” del Antropoceno.

EVC: Apenas he comenzado a leer a Karatani así que no me siento en posición de dar una opinión informada sobre su trabajo. De cualquier manera, me siento intrigado por esta decisión de centrarse en “modos de intercambio” más que en “modos de producción”, particular de su interpretación del materialismo histórico. Esto, por supuesto, lo trae más cerca de Mauss, Lévi-Strauss, Sahlin, Strather, etc., de lo que la antropología tradicional marxista (y Deleuze y Guattari, dicho sea de paso) jamás soñó. De hecho, una crítica marxista estándar a Mauss y compañía era precisamente la errada, no, burguesa atención al intercambio a expensas de las realidades materiales concretas de producción. Karatani ha demostrado que tal crítica es anticuada. Al mismo tiempo, sus topologías de los modos de intercambio podrían dar a los antropólogos (me da a mí, al menos) un sentimiento de déja vu que me esfuerzo por disipar, porque estoy absolutamente seguro de que todavía me quedan muchas sutilezas por descubrir en su teoría. Lo que queda claro para mí es cómo sus argumentos sobre la relación entre el capital y el Estado-nación son muy innovadores y revolucionarios.

Es importante decir que mi lectura sobre su trabajo es con la plena intención de desarrollar mi propia concepción del “primitivismo estratégico”; el modo D de Karatani, su reclamo del Imperio de los fines, viene a mi mente para dar la bienvenida a todos los seres vivos (y su condición “no-viva” de existencia), en otras palabras, para acabar con el absurdo antropocentrismo de la distinción kantiana entre personas y cosas, fines y medios, humanos y otros seres vivos. El Imperio de los fines no es monárquico sino anárquico.

YH: Recuerdo la defensa de Karatani de la posibilidad de un “movimiento de consumidores” y su activa experimentación con los Sistemas de Intercambio Locales (LETS) en los noventa. En cierto sentido creo que la transición de la producción al intercambio es también un reconocimiento de la desaparición de los trabajadores como sujetos revolucionarios, lo cual es probablemente cierto hoy por hoy. El otro motivo por el que me parece que es relevante en nuestra discusión es que él ve el límite del Imperio de Hardt y Negri, ya que las naciones-Estado son cruciales para el desarrollo del capitalismo, un reconocimiento que ha sido socavado por la tesis de Hardt y Negri. Pienso que es inevitable confrontar la relación entre la localidad y el Estado-nación, ya que la primera puede ser fácilmente transformada en un tipo de nacionalismo o fascismo, a la manera de los discursos del Frente Nacional en Francia o del AfD en Alemania, entre otros. En muchos países vemos que el discurso de la localidad es, de hecho, puro nacionalismo que contribuye al mononaturalismo al participar de la competencia económica global así como del expansionismo militar (lo que significa la continuación del nonaturalismo, las catástrofes ecológicas y el poder del “progreso” desde el siglo XVIII).¿Cómo ves este “reto” del primitivismo estratégico?

EVC: Para contestar rápidamente, diría que el concepto de localidad es una antípoda del nacionalismo, que es justamente un universalismo exclusionario o un universalismo compactado. Lo “local” no es lo subnacional tampoco. Se trata más bien de la idea de que existen otros locales. Para invertir una definición famosa: lo local es la imagen del mundo como un círculo en el que la circunferencia está en todos lados y el centro en ninguno.

YUK HUI nació en China. Estudió ingeniería informática y filosofía en la Universidad de Hong Kong y en Goldsmiths College en Londres, con un enfoque en filosofía de la tecnología. Actualmente enseña en la Universidad Bauhaus en Weimar y en la Escuela de Medios Creativos de la Universidad de Hong Kong. Fue investigador asociado en el Instituto de Cultura y Estética de los Medios (ICAM), investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación e Innovación del Centro Pompidou en París y científico visitante en los Laboratorios Deutsche Telekom en Berlín. Es el iniciador de la Red de Investigación en Filosofía y Tecnología, una red internacional de intercambio de investigaciones y colaboraciones. Hui ha publicado artículos en distintos medios como Research in Phenomenology, Metaphilosophy, Cahiers Simondon, Deleuze Studies, Implications Philosophiques, Techné, etc. Publicó los libros 30 Years after Les Immatériaux: Art, Science and Theory (2015, con Andreas Broeckmann), On the Existence of Digital Objects (2016), The Question Concerning Technology in China -An Essay in Cosmotechnics (2016) y Recursivity and Contingency (2019). Próximamente publicará Art and Cosmotechnics. Sus escritos han sido traducidos a una docena de idiomas.

EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO nació en Río de Janeiro en 1951. Es reconocido mundialmente por sus estudios en etnología indígena. Como afirmó Claude Lévi-Strauss, “es el fundador de una nueva escuela en la antropología” por su concepto de “perspectivismo amerindio”. Es doctor en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor titular allí. Fue profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge y profesor visitante en las universidades de Chicago, Mánchester y París X (Nanterre), en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales y en la Universidad de San Pablo. En 2014 recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense. Entre sus obras se destacan: From de Enemy’s Point of View, La inconstancia del alma salvaje, Metafísicas caníbales y The Relative Native.