RECOMPENSA O EXPLOTACIÓN. DEL TRABAJO GRATUITO A LAS NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y MUTUALISMO

RECOMPENSA O EXPLOTACIÓN. DEL TRABAJO GRATUITO A LAS NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y MUTUALISMO

Por Sergio Bologna

El grupo de investigadoras e investigadores que en Italia estudia la destrucción del trabajo asalariado, la precarización, el trabajo gratuito, la extracción de plusvalía de las capacidades relacionales y de los estados emocionales ha alcanzado a estas alturas un grado de profundidad analítica y de amplitud de óptica que permite iluminar incluso los ángulos más oscuros de este universo laboral en descomposición constante. Se trata de un segmento de la sociología del trabajo que ha alcanzado resultados excelentes y que en buena parte es realizado por investigadores precarios. Se podría añadir que junto con la devaluación de las prestaciones laborales asistimos a una devaluación de las mercancías, causada por lo que podríamos llamar la “economía de la deflación” y que consiste en una ciega política de descuentos, en una carrera por rebajar los precios y que nada tiene que envidiar a la de las retribuciones.

Una investigación sobre la quiebra de la cadena de distribución británica BHS, publicada en el periódico The Guardian el 23 de abril de 2017, señalaba que en los Estados Unidos se habla en la actualidad de un retailapocalypse [apocalipsis de ventas minoristas]. Las grandes cadenas reducen drásticamente sus puntos de venta a causa de la expansión del e-commerce (ventas en línea) pero también para ceñirse a los márgenes de ganancia determinados por una política de descuentos aplicada sistemáticamente para resistir la competencia. Centenas de miles de puestos de trabajo están en riesgo y, dada la edad media del personal de ventas, la franja de desocupación juvenil es de las más afectadas. Un fenómeno análogo se observa en el sector que sigo desde hace varios años por razones profesionales, el sector del shipping, es decir, de la navegación comercial, en el cual se ha llegado a un punto en el que el 36% de la flota mundial en ejercicio vale lo que la chatarra. No obstante, en la práctica, se puede comprar de segunda mano un barco, revenderlo al día siguiente a un desmantelador paquistaní o indio y sacarle alguna ganancia.

Así que todo parece encajar: si la mercancía por excelencia, la madre de todas las mercancías, el trabajo, pierde valor, necesariamente todo el resto también lo pierde. Aunque en realidad el proceso es mucho menos lineal y está lleno de contradicciones. Si el desplome de las retribuciones deteriora el salario y provoca un desplome en el consumo, refrenado a su vez sin éxito por la política de descuentos que disminuye los precios, ¿cómo se explica el incremento del 16% en las matriculaciones de vehículos nuevos en Italia en 2016 (o miles de otros ejemplos aparentemente contradictorios en países de Occidente)? Es necesario percibir el colosal cambio antropológico causado por el postfordismo, por las políticas neoliberales, por la globalización, etc. Las jerarquías de valores se han venido abajo. Una familia puede aceptar sin problemas tener en casa y mantener hasta los 40 años a dos hijos graduados con título que trabajan gratis, pero corre a cambiar el coche cuando sale un nuevo modelo de la Toyota. Las tiendas de mayor éxito son aquellas que explícitamente se proponen crear un hombre nuevo, modificar no solo los hábitos de consumo, sino también las dinámicas racionales y emotivas, modificar el adn, como oí afirmar tranquilamente a los gerentes estrella de Google y de Amazon en uno de los últimos congresos internacionales de logística en los que participé.

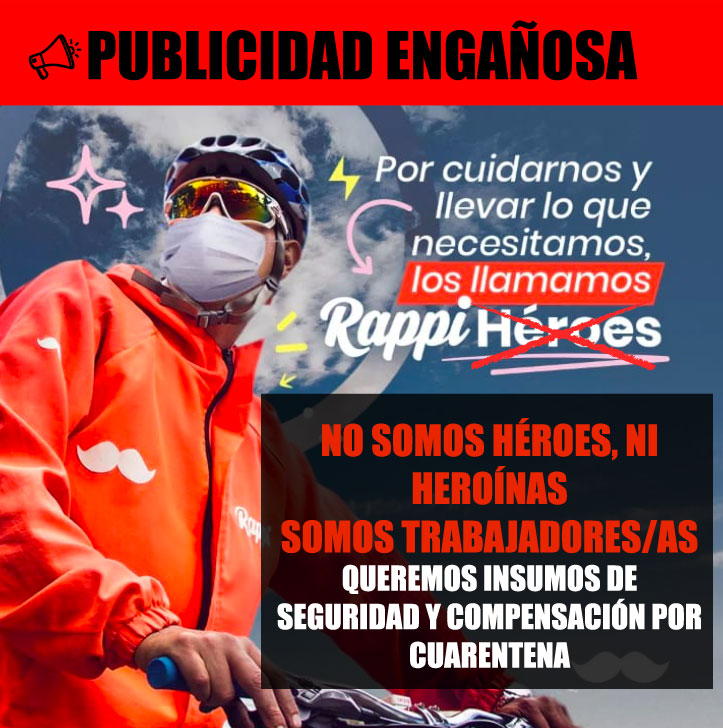

Cuando hablamos de trabajo gratuito nos indignamos por los métodos y los lenguajes con los cuales se solicita y se representa (la convocatoria de la Expo 2015 al trabajo voluntario estaba dirigida a sujetos con características de excelencia, altamente calificados, con dominio de lenguas extranjeras, capacidad de resolución de problemas y disponibilidad, ductilidad, cortesía, empatía en las relaciones, individuos excepcionales recompensados por ser considerados ciudadanos con méritos… para de hecho distribuir folletos publicitarios y decir “Bienvenidos” o “Pase por aquí”). Pero deberíamos indignarnos mucho más por la disponibilidad demostrada por los sujetos, como si la mutación antropológica estuviese ya consumada en su cerebro y la convicción de ser ciudadanos modelo –ellos, que destruyen puestos de trabajo retribuido a cambio de nada– estuviese ya asimilada. Creo que en las nuevas generaciones en Italia esta mutación se encuentra ya muy avanzada, que la idea de considerar la retribución una pretensión injustificada está ya muy difundida, que la relación de trabajo forma parte ya de “las fortunas de la vida”, olvidando del todo ‒y considerándola insólita incluso‒ su esencia contractual. Venderse a la baja es actualmente un comportamiento normal en el mundo de los trabajadores freelance. La caída de los precios parece casi una compensación en términos de reducción de los costos para sobrevivir. Ante fenómenos como el que comenté más arriba sobre el shipping, cualquier marxista de segunda esperaría de nuevo el desplome/suicidio del capitalismo, pero en realidad esto es el new normal. No debemos partir ya de las astucias perversas de la economía de las promesas, sino del sujeto que acepta, reconoce como justa y se complace en su explotación.

Creo que en los agudos razonamientos y profundos análisis que se han hecho hasta ahora también se advierte una cierta carencia: la de haber descuidado los procesos de liberación o, mejor, la falta de indagación en la mecánica, en las dinámicas por las cuales sujetos ya completamente conquistados por la ideología de la explotación consiguen liberarse de ella o aunque sea ponerla en duda. No se han investigado los momentos interiores en los que se enciende la chispa del repudio o al menos de la resistencia, del disgusto, de la molestia, que después madura en actitud de rebelión o tal vez en proceso de liberación. ¿Cuáles son las condiciones favorables que pueden encender esa chispa? ¿Qué es aquello que en cierto momento puede devenir intolerable? No cambia nada si en vez de una adhesión acrítica a la doctrina del trabajo gratuito y a vender las propias competencias por un bajo precio, encontramos actitudes del tipo “es verdad que todo es un asco, pero si las condiciones del mercado son estas y no tengo alternativa…”. Quien se entrega –algunas veces día tras día– a procesos asociativos, de representación y de autogestión, constata una situación que parece irremediablemente comprometida al nivel de la subjetividad. Me gustaría que los investigadores de vez en cuando se pusieran en los zapatos del organizer o asumieran su punto de vista.

Los organizadores sindicales de antaño –que se pasaban la vida intentando llevar por primera vez a la huelga a obreros que tenían a cargo mujer e hijos, dispuestos hasta ese momento a cualquier sometimiento, a toda hora extra no pagada– no sé si la tenían más difícil que un activista del ACTA [Asociación Italiana del Freelance] que se esfuerza hoy por convencer a un freelancer de tener presentes sus propios derechos y de hacer alguna cosa por defenderlos. Ya casi no se trata de resistencias a un proceso organizativo de trabajadores –algo perfectamente comprensible–, sino de resistencias a una actitud de “exposición”, a aceptar el riesgo de minoría, a asumir el compromiso de no venderse a la baja. Por desgracia, un organizador de freelancers no puede poner en práctica acciones coercitivas, mientras que el sindicalista de antaño podía por lo menos organizar un piquete duro. Cuánto la situación está comprometida en la actualidad a nivel subjetivo se hace evidente en el hecho de que muchos gestores de espacios co-working consideran sembradores de cizaña a aquellos que se proponen llevar al interior de esos espacios un discurso sobre los derechos negados por el trabajo postfordista, mientras a menudo esos mismos gestores abren las puertas de par en par a notables charlatanes que venden barato el capital humano.

En la producción sociológica “militante” también hay una falta de análisis sobre la génesis del conflicto o simplemente sobre la posibilidad del conflicto (actualmente debemos llamar “conflicto” a aquello que hace treinta años habría sido considerado un comportamiento “normal”). Se encuentra en estos análisis, por ejemplo, un cierto escepticismo ante las experiencias mutualistas. Yo creo, en cambio, que el mutualismo es la forma natural de la autotutela en un ambiente en el que no existe el conflicto o en el que aún no se alcanza la fase de conflicto. Si la experiencia del pasado nos sirve de algo, no podemos ignorar que el mutualismo precedió al sindicalismo, y que aseguró la posibilidad de sobrevivencia a un proletariado amenazado y que, solo en un segundo momento, aseguró a un sindicalismo conflictual una especie de retaguardia para poder gestionar la resistencia de la lucha. ¿Esta secuencia puede reproducirse hoy con los trabajadores del conocimiento? Yo no veo otra alternativa. Y he notado con un cierto placer que las asociaciones de freelancers –en los Estados Unidos y en Europa– están desplazando su activismo del terreno de las temáticas de seguridad social y asistenciales (pensiones, enfermedad, maternidad) al de las temáticas retributivas (wagetheft [robo de salarios], pagos en falta o retrasados). Esto permite cuestionar el mérito del choque característico de la economía de la deflación, remite a un conflicto hic et nunc y constata la naturaleza contractual de las prestaciones. El mutualismo actualmente no es una utopía, podemos probarlo observando las realidades existentes que asocian a decenas de miles de personas y así verificaremos la complejidad de los servicios que el mutualismo consigue poner en juego (la editorial italiana DeriveApprodi tradujo el libro Refaire le monde… du travail. Contre l’uberisation de l’economie [Rehacer el mundo… del trabajo. Contra la uberización de la economía], de Sandrino Graceffa, coordinador de Smart, la Societé Mutuelle des Artistes, que actualmente cuenta con más de 80 mil socios a nivel europeo).

Entiendo que se subestime el mutualismo ante el espectáculo de su mercantilización pero respecto a esto último no podemos hacer nada; no podemos lloriquear porque el capitalismo consigue extraer ganancia de todo (hasta del conflicto). Antes preguntémonos si la dificultad de poder señalar la génesis de los procesos de liberación no será en parte atribuible a la representación de una “humanidad uniformemente precaria” en la que las diferencias entre trabajo independiente y autónomo desaparecen, entre ocupados y desocupados, entre jóvenes y viejos, dejando lugar una única distinción, la diferencia de género, pero reducida, precisamente en el trabajo, a una diferencia puramente formal (la “feminización” de trabajo a la que corresponde la “masculinización” de lo femenino).

Si continuamos representando el trabajo postfordista como una indistinta multitud precaria no encontraremos nunca, ni desde la perspectiva analítica ni desde la perspectiva práctica, un punto de apoyo para levantar la pesada cortina de subordinación pasiva a las reglas de la economía de la deflación. Yo me inclinaría a recuperar la doble valencia de la composición de clase y a insistir en el porqué la composición técnica, o sea, en términos actuales, la fragmentación, puede ofrecernos miles de campos de observación diferentes dentro de los cuales los procesos de liberación aparecen en toda su diversidad como reflejo de los segmentos del mercado, restituyendo la “recomposición” a una perspectiva… escatológica, considerándola como la conclusión de un camino de civilidad y no el punto de partida del razonamiento. Para individuar los procesos de liberación necesito ver el trabajo concreto, debo centrarme en los detalles, no puedo perderme en la niebla de una multitud que se ha confundido con la forma visible del trabajo abstracto de las Grundrisse. La representación uniforme de la “humanidad precaria” corre el riesgo además de reducir instrumentos de emancipación, como la exigencia del ingreso de ciudadanía [ingreso básico universal] (sobre el que reafirmo mi escepticismo), una especie de Sol del Porvenir de estaliniana memoria.

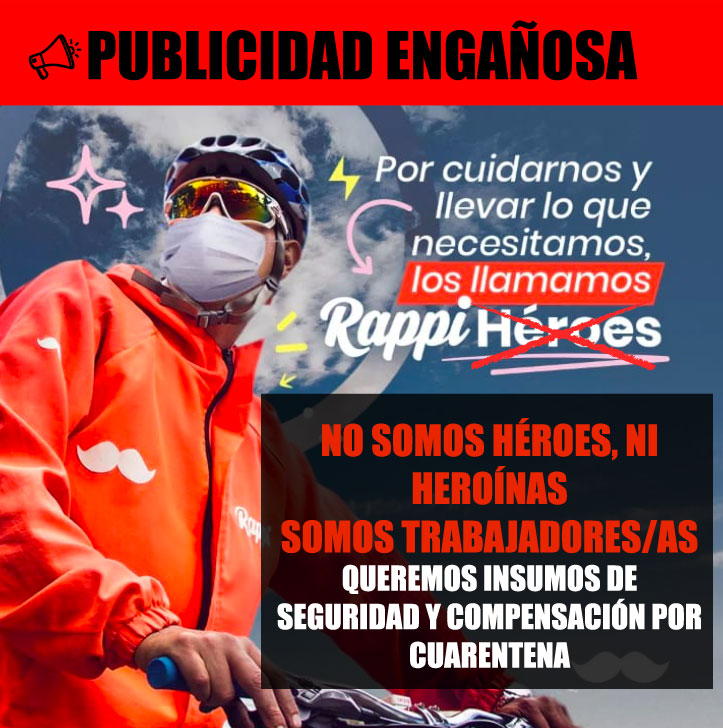

Hoy, muchos de nuestros discursos parecen superados por el salto hacia adelante que generó el capitalismo de plataformas y que combinó de manera inédita control y autonomía, uso de los recursos ajenos y expropiación, voluntariado y esclavitud. Pero ha devuelto el protagonismo a la protesta, al conflicto colectivo; aquel conflicto tradicional que asume las formas y el contenido de la huelga. Es sobre esto que debemos trabajar y no seguir acríticamente los nuevos hallazgos del capitalismo digital. Mientras este domina Internet y las redes, nosotros nos desplazamos hacia las viejas fórmulas de la protesta sindical que nos parecen preciosas, se trate de los conductores de Uber o de los ciclistas de Foodora. No sé cómo acabarán pero su forma elemental es preciosa, han recobrado los vocablos y un lenguaje que parecía extinguido y los han propuesto de nuevo al empleado aterrorizado por un posible recorte y al freelancer que no tiene tiempo de ir hasta la pizzería y pide comida por Deliveroo. No despreciemos estos conflictos, tal vez mañana esos ciclistas con el cubo en la espalda serán capaces de entrar en los algoritmos que los controlan y sabotearlos, como hacía el viejo obrero Fiat con la banda de producción del 124.

*Este texto estará incluido en una futura antología sobre Neo-operaísmo que está en preparación, compilada y traducida por Mauro Reis.

SERGIO BOLOGNA (1937) es una de las figuras más destacadas de la izquierda italiana. Desarrolló una actividad política como secretario de Potere Operaio hasta 1972, año en que la interrumpió por desavenencias políticas. Dio clases en las universidades de Trento, Padua y Bremen y trabajó como consultor independiente en los sectores de la logística y el transporte. Destacan sus obras La tribù delle talpe (1978) y Nazismo y clase obrera (2000), así como multitud de artículos publicados en los últimos años.

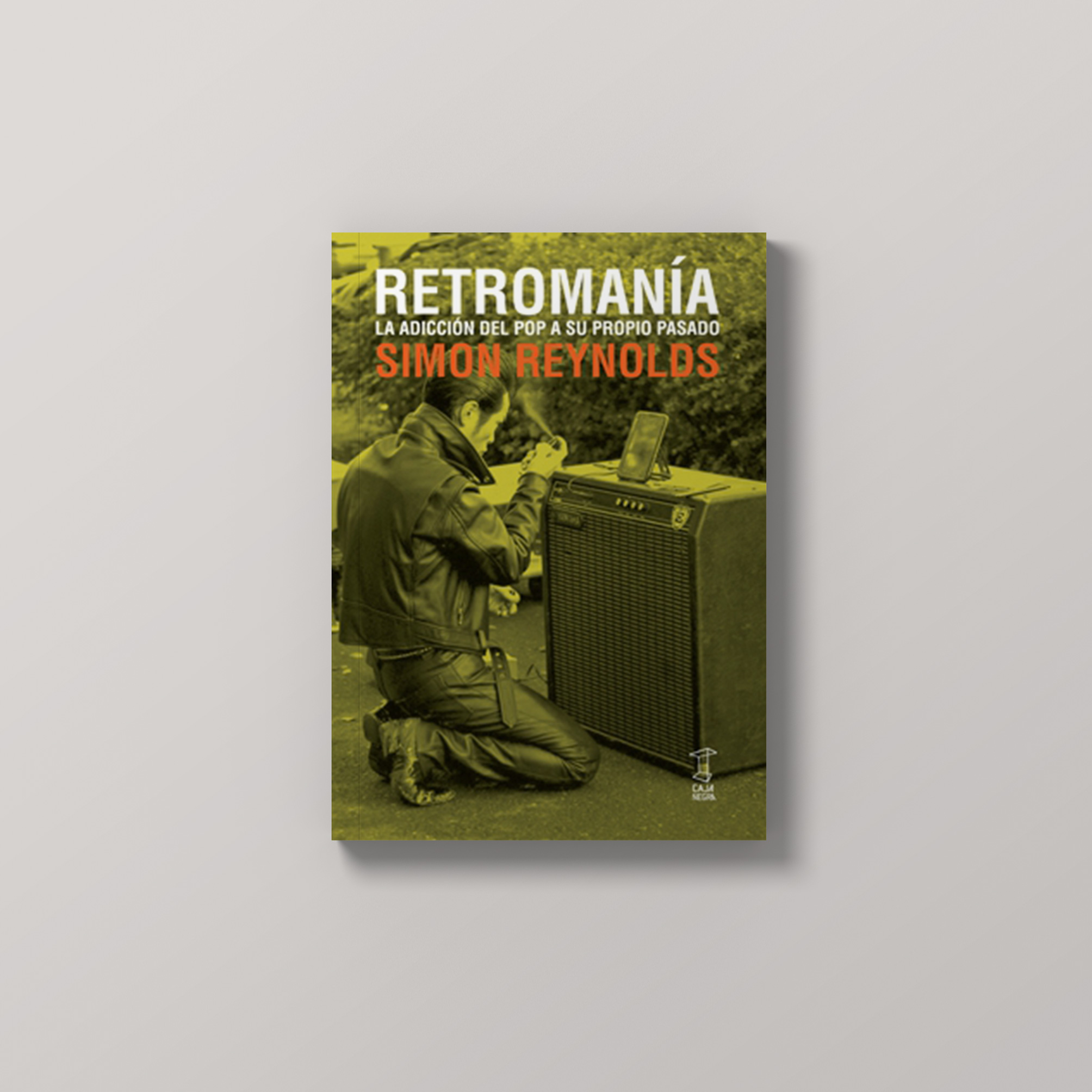

TÍTULOS RELACIONADOS