LA SALUD DEL CAPITALISMO

LA SALUD DEL CAPITALISMO

Por Alfredo Aracil

“No nos convertimos en lo que somos sino mediante la negación

íntima y radical de lo que han hecho de nosotros”

Jean Paul Sartre, prólogo de Los condenados de la tierra, 1961.

Cuadro general de síntomas

La salud del capitalismo depende de la pericia de sus máquinas para extremar la miseria sin romperse ni rompernos del todo, de la habilidad de sus dispositivos para hacer de lo patológico algo más que un simple mal a extirpar. Me refiero a cómo, en la actualidad, ciertos estados de malestar constituyen un polo experimental que, desplegando una cierta plasticidad donde solo parece haber impotencia, son utilizados para imaginar nuevos modos de valorización social. Ahí donde la pastoral cristiana disciplinaba los instintos más básicos por la vía de la incitación, en esta fase del capitalismo se estimulan enajenaciones en ocasiones demasiado intensas, que sin la contención precisa pueden conducir a la total descomposición. En su faceta más perversa, el capital hace cálculos para determinar el límite relativo de violencia soportable, lo lejos que puede avanzar sin que nada se revolucione por completo.

No hay más desiertos ni selvas dónde fugarse. Y, sin embargo, el capital se cree en peligro. Sufre de nervios a causa del presentimiento de que existen márgenes que no es conveniente rebasar. Si el objetivo es preservar la tasa de ganancia, los flujos no deben torcerse, deben encuadrarse en trazados neuróticos. Para cada posible derrame una axiomática. Desde pequeños, aprendemos a estar cada unx en su lugar, a no pasarse de la raya. Que nadie ceda a la tentación de no volver a trabajar el lunes, que nadie sueñe con ocupar tierras y abolir la propiedad privada.

Cuando la dialéctica entre lo normal y lo patológico determina una economía que bascula entre la carencia y el desequilibrio, cuando la crisis es concebida como el efecto de aquello que no anda bien, debemos hacernos una pregunta: ¿existe un límite absoluto? ¿Dónde está el punto de no retorno a partir del cual la alienación deja de ser rentable a los intereses del orden?

Nadie muere de contradicciones

Incluso las sobras enfermas del proceso de producción por extracción se han vuelto objeto de especulación. En El Anti Edipo, Deleuze y Guattari sostienen que el capitalismo “no funciona más que chirriando, estallando en pequeñas explosiones, en un sistema de crueldad. Nunca un disfuncionamiento anunció la muerte de una máquina social… Cuando más se estropea, más esquizofrenia y mejor marcha”.

A la vista del papel que han tomado las agencias terapéuticas en todos los ámbitos de la vida, con el mandato de evitar situaciones y personas tóxicas como quien se deshace de un activo financiero, la cita puede parecer contradictoria. En verdad no lo es tanto: en un mundo hostil, donde cada individuo entraña un riesgo de muerte para el otro, ante la necesidad de hacer buen uso de los escasos recursos disponibles, son muchos los discursos terapéuticos que refuerzan la idea de que hay que cuidar de uno mismo, prácticamente en exclusiva. De esta forma, experimentamos la angustia desde la presunción de culpa, en ningún caso como el efecto de los antagonismos en las relaciones de poder. Como si fuese posible, estamos obligados a decidir qué papel desempeñamos: o bien sujetos que presumen de víctimas y compiten por ver quién no puede más, o bien sujetos indolentes e invulnerables que celebran no sentir ni necesitar. Una dicotomía envenenada, cuya consecuencia es la sensación de que todos estamos en peligro y necesitamos ayuda urgente. Además, ante el derrumbe de las instituciones que velaban por el bien común, una vez borradas las antiguas obligaciones de apoyo mutuo y solidaridad, el individuo es individualizado sin reservas. La comunidad es fatalmente dividida: cada unx con su propia incapacidad. Lo que ha terminado significando, en consecuencia, la asunción de formas de gobierno que combinan las funciones capataz, padre protector y psicólogo formado en técnicas de coaching ontológico. Todxs psiquiatrizados. La sociedad está enferma, encerrada en una subjetividad egótica, en observación y tratamiento preventivo.

En parte, el desarrollo de este imperialismo terapéutico ha sido posible porque, desde mediados del siglo XIX en adelante, el relato de la salud mental viene equiparando la cordura con una novela de emociones estereotipadas y equilibrios imposibles de alcanzar. Inspiradas en la lógica del hipotecado, las ciencias “psi” nos enseñan a pronunciar correctamente “yo” asumiendo un trauma fundacional. A cuestas con los problemas no resueltos de un adolescente que se hace adulto aceptando una carencia fundacional, una deuda con la vida imposible de saldar. Con el tesón del que no acepta un final que no sea feliz, la salud es percibida como una ficción posibilista sobre la obligación de auto-realizarse. Saber poner límites, repiten los analistas, es la fórmula para un vivir bien que da igual si le hace mal a los otrxs. El éxito social y profesional depende de variables como el esfuerzo sacrificial y el voluntarismo ciego. Se trata de ir empujando el margen de injusticia que somos capaces de tolerar. La naturaleza inquebrantable de un individuo que no debe dejar de creer en sus infinitas posibilidades. Porque no se cansa de perseverar. La última versión de la creencia laica como fase final de la creencia religiosa, de acuerdo a la fórmula de Nietszche. Que es, por cierto, el plano donde Mark Fisher ubica un tipo de identidad “percibida como un atavismo y como una limitación que impide al sujeto cumplir las infinitas promesas de auto-reinvención”.

Antiterapia

Continúa Fisher en su entrada de blog “Antiterapia”, que forma parte del segundo volumen de K-punk: “el problema con lo que me gustaría llamar el imaginario terapéutico no es que postule que los sujetos son vulnerables, que los persiguen eventos de sus vidas pasadas o que carecen de confianza… El problema -y es un problema que se remonta a Freud y a los orígenes del psicoanálisis- es la afirmación de que estos problemas pueden ser resueltos por un sujeto que trabaja en sí mismo con la sola asistencia del terapeuta”. Resignarse a un tipo de transformación auto-suficiente. Vivir una vida independiente que escamotea toda posibilidad de ser afectadx. El capitalismo y sus dispositivos de codificación no reprimen, sino que impulsan un determinado inconsciente depredador y aspiracional.

Integración, novela familiar, sujeto auto-centrado… Existe un tipo de psicoanálisis que se ha hecho indistinguible de una máquina de adaptación social. Opera como un saber en torno a la amnesia y a la vez amnésico, que ha olvidado lo que una vez significó el descubrimiento de un inconsciente insumiso, las consecuencias económicas de la libre asociación, la risa desaforada o el margen de psicosis que no tolera ningún principio de obediencia. Parece que ha olvidado las palabras de San Pablo en la Epístola a los Corintios: “Ahora vemos como por espejo en la oscuridad, más luego veremos cara a cara. Ahora conocemos sólo en parte, más luego conoceré como soy conocido”. Por el camino, esta versión del psicoanálisis dejó a un lado la incómoda presencia de fisuras en el entendimiento, de puntos ciegos a la pretendida transparencia de la razón y la palabra, un sol cegador que ilumina zonas mistéricas donde el sujeto no es más que el reflejo de un encuentro con otro cuerpo. En lugar de asumir que el sujeto apenas se sujeta, que es poco más que el resto de un proceso de producción, decidió ubicarse del lado de una falta fundacional (de afectos y capacidades fisiológicas, rara vez de recursos materiales e igualdad), causa primera de los giros del deseo y motor trascendental de la vida psíquica. Obviando la incertidumbre propia de una coyuntura en constante mutación, esta razón-sana conlleva la inoculación de una represión que antecede al deber de aprovechar el tiempo, de ser más eficiente y organizarse mejor. Con todo, es de sobra conocido cómo muchos diagnósticos conciben al deprimido como aquel que no usa, porque no quiere, todas las posibilidades de su musculatura. Un cruce tautológico e idealista entre salud mental biologicista y desarrollismo personal, cuando se equipara el buen uso del cerebro con la práctica deportiva que busca ejercitar otro músculo más.

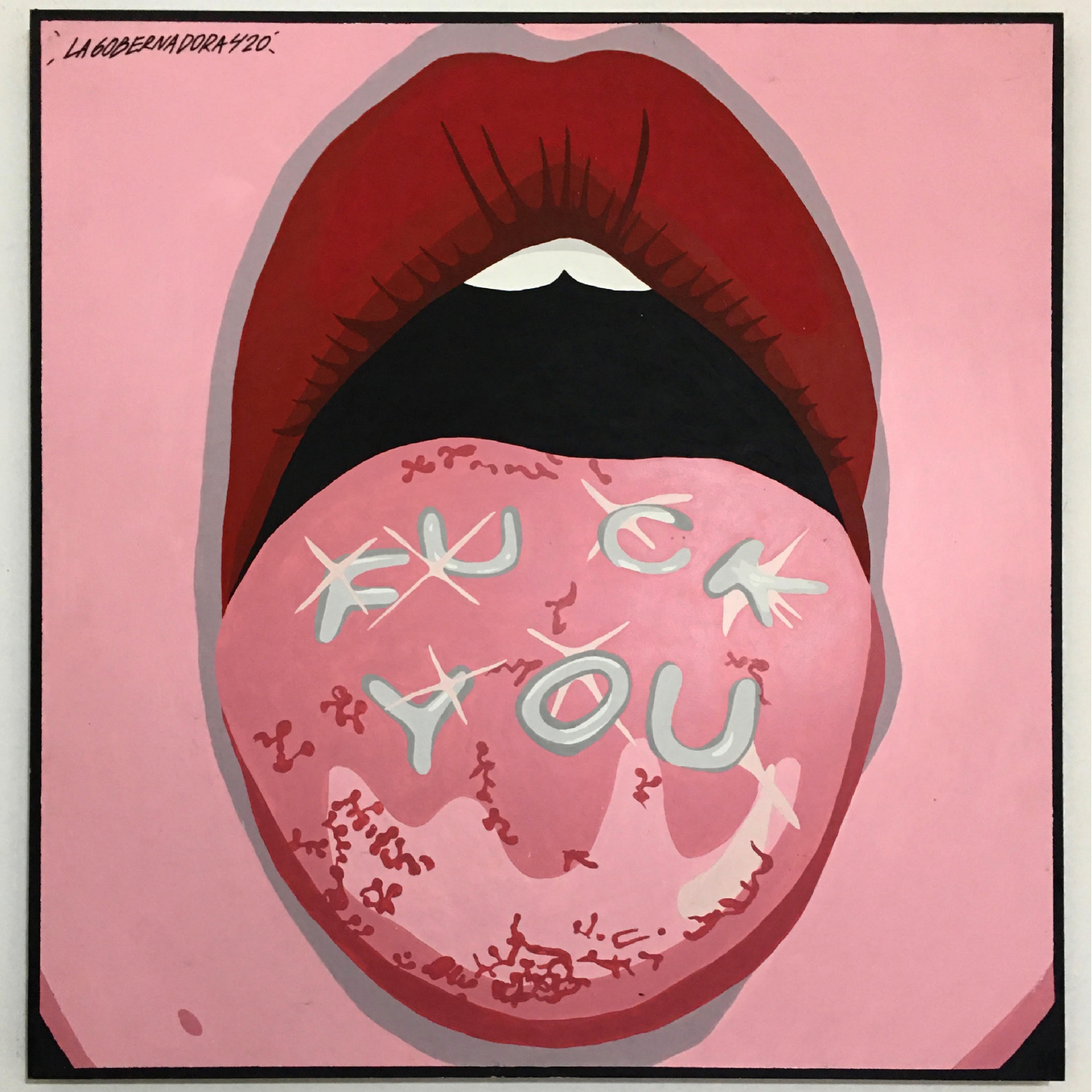

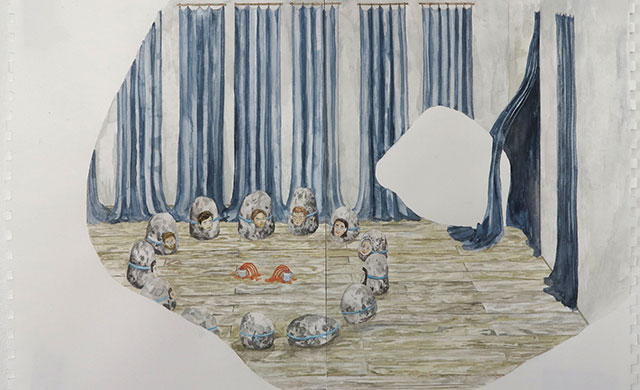

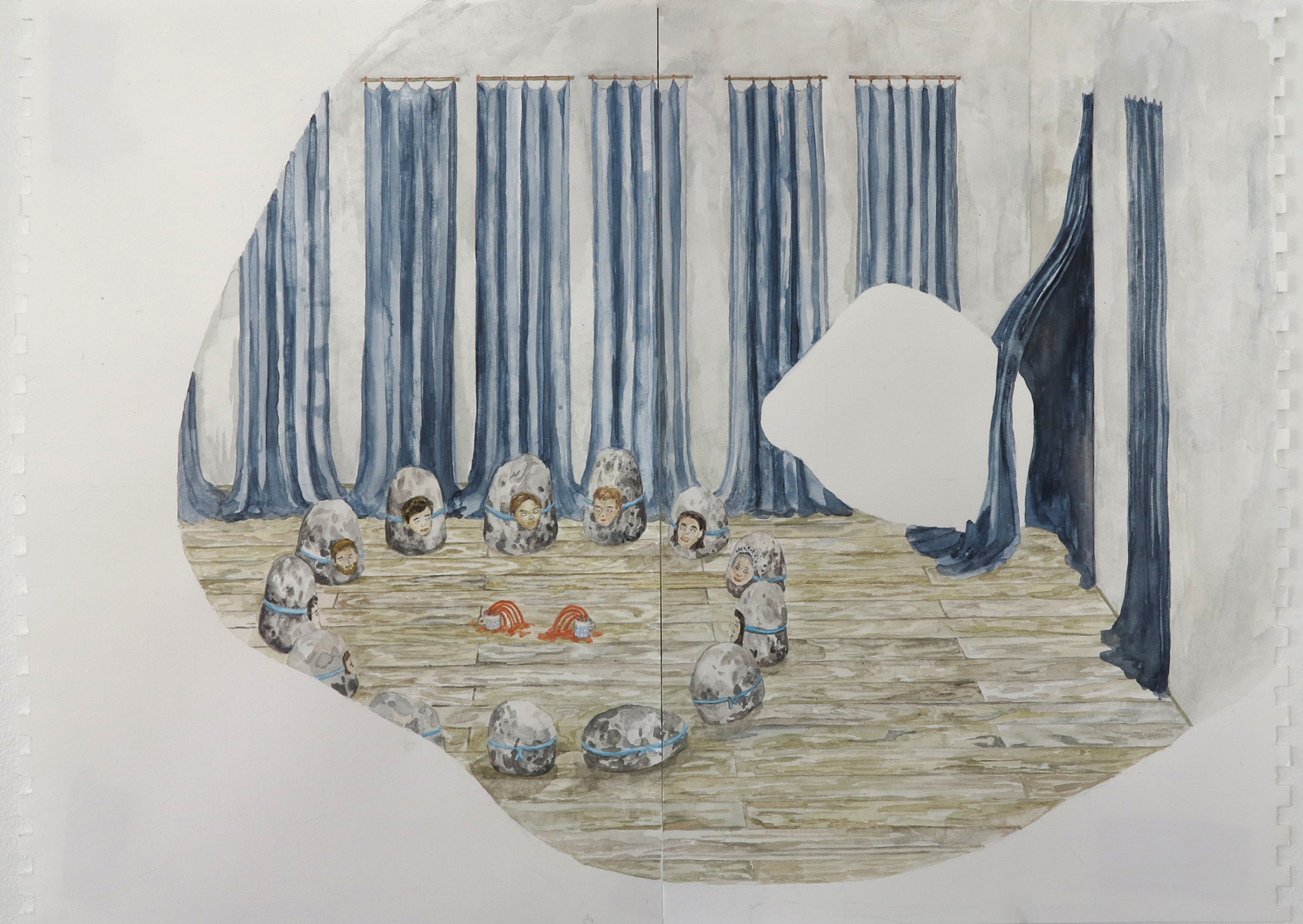

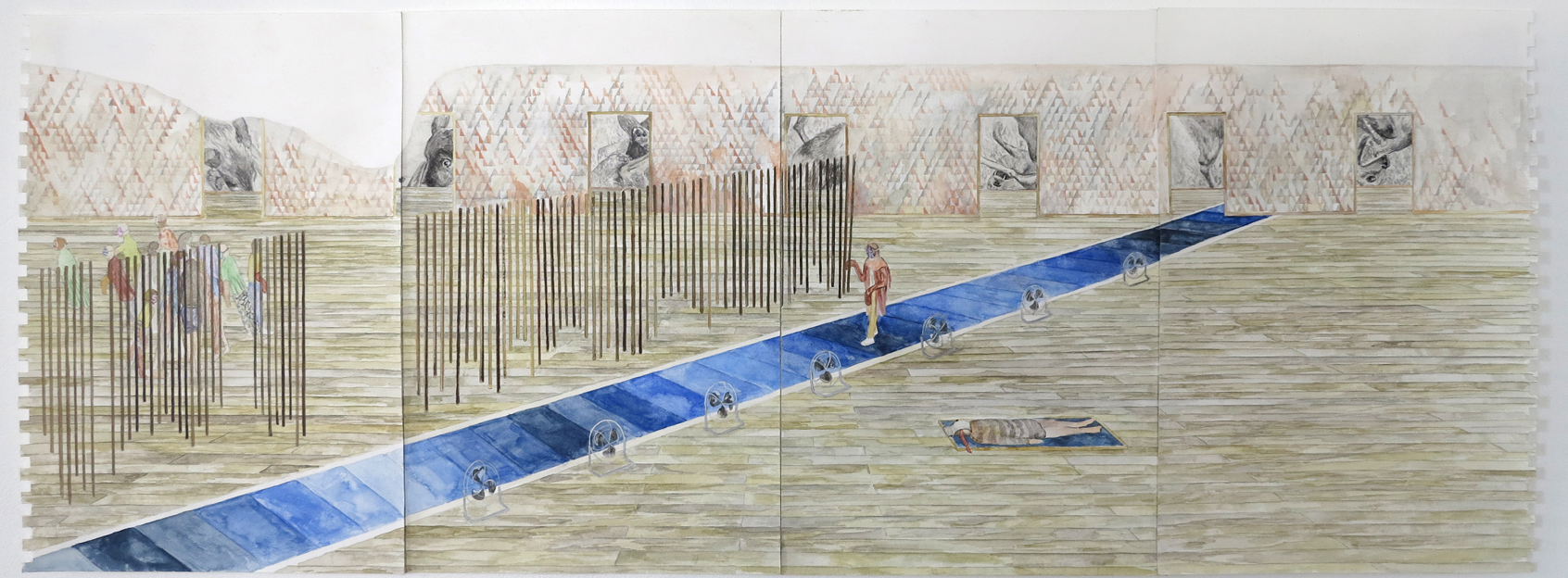

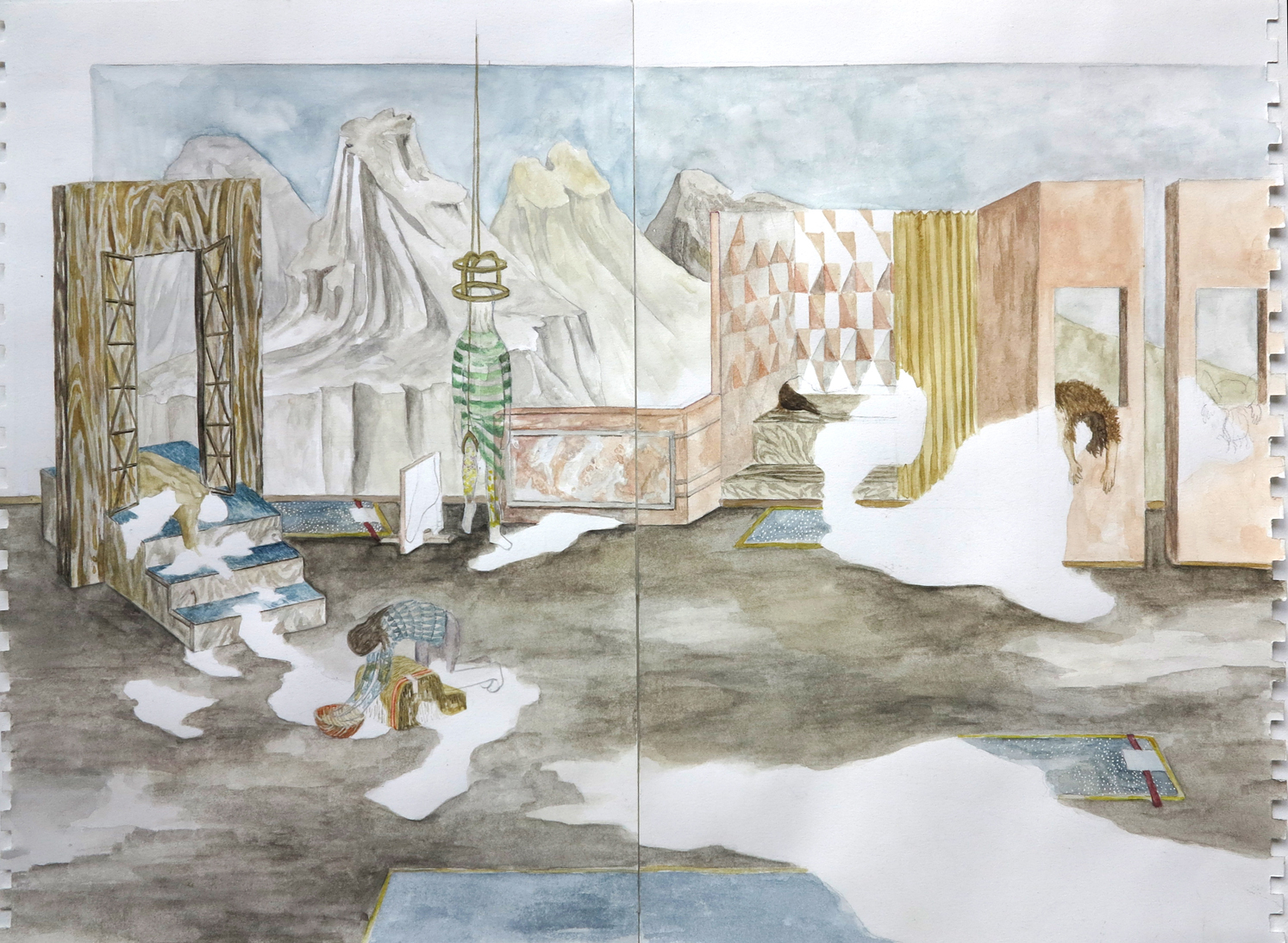

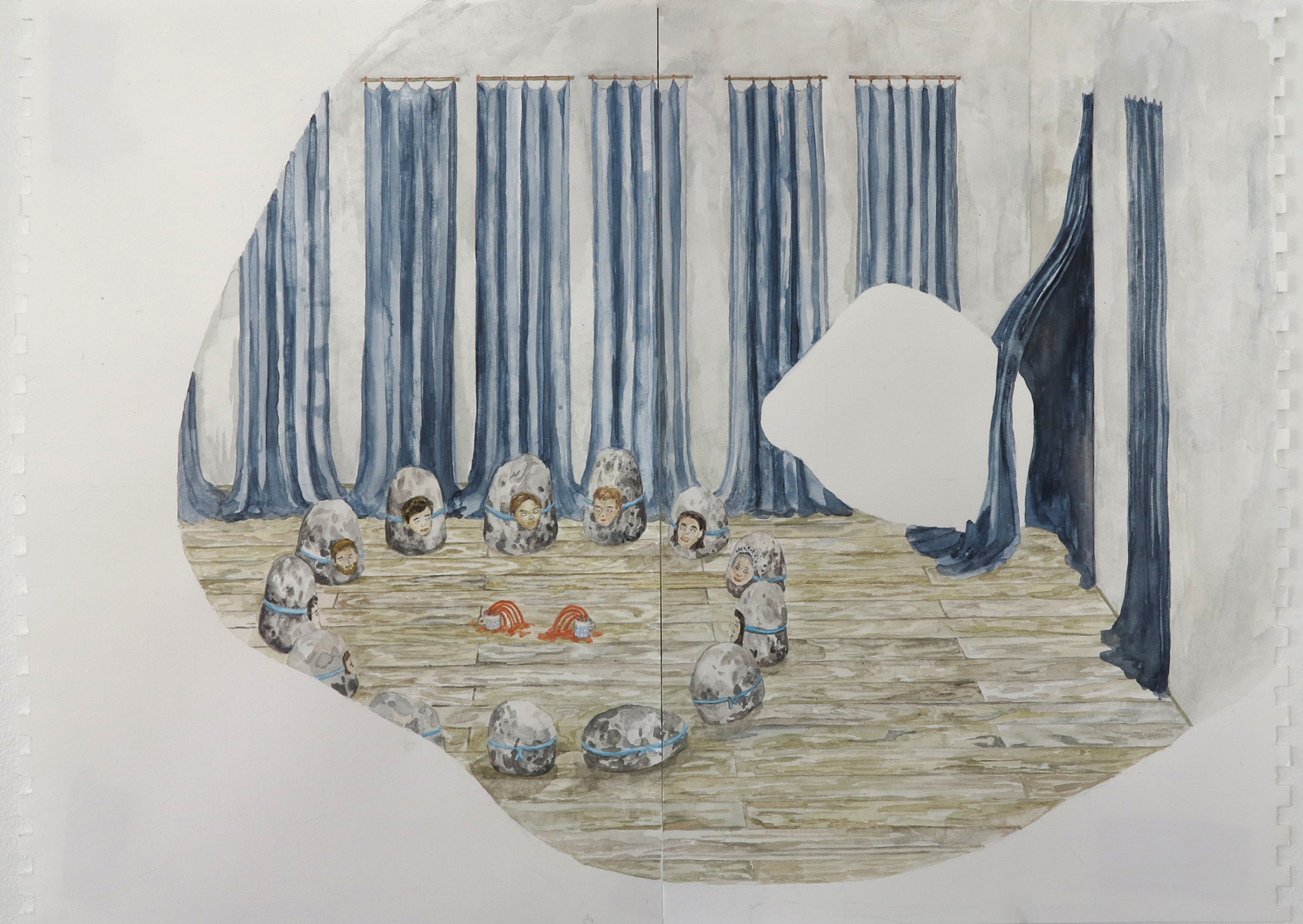

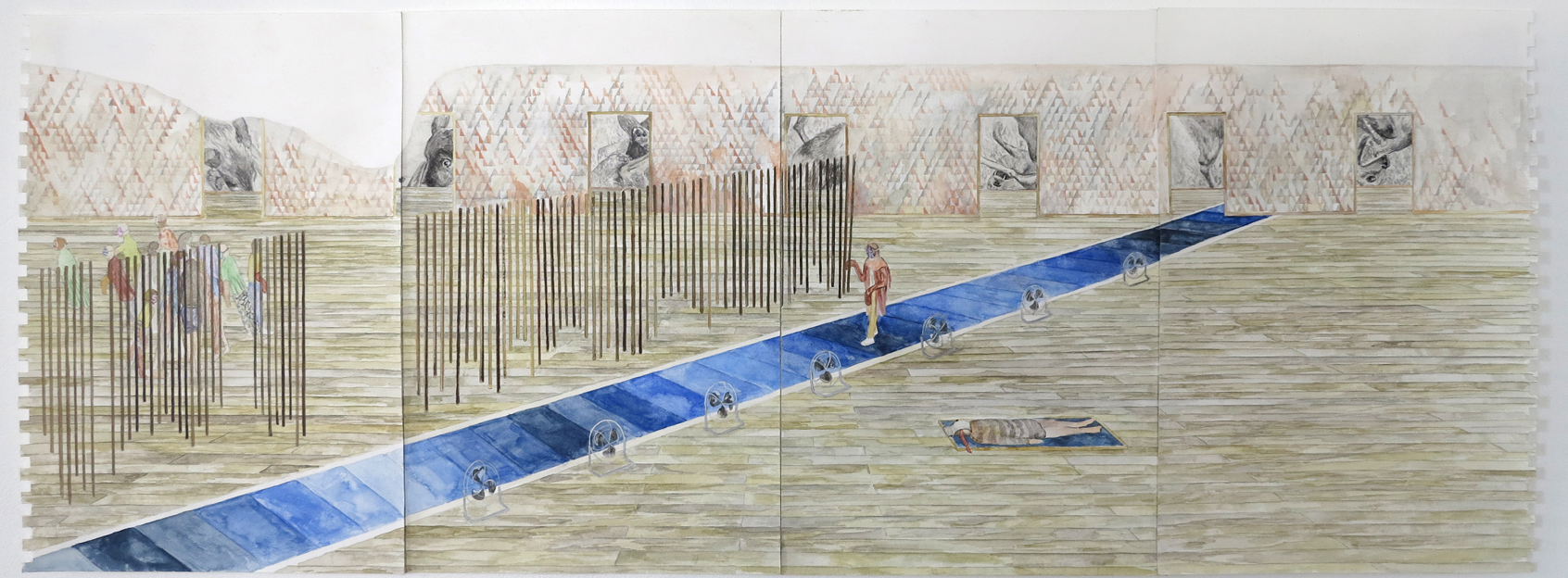

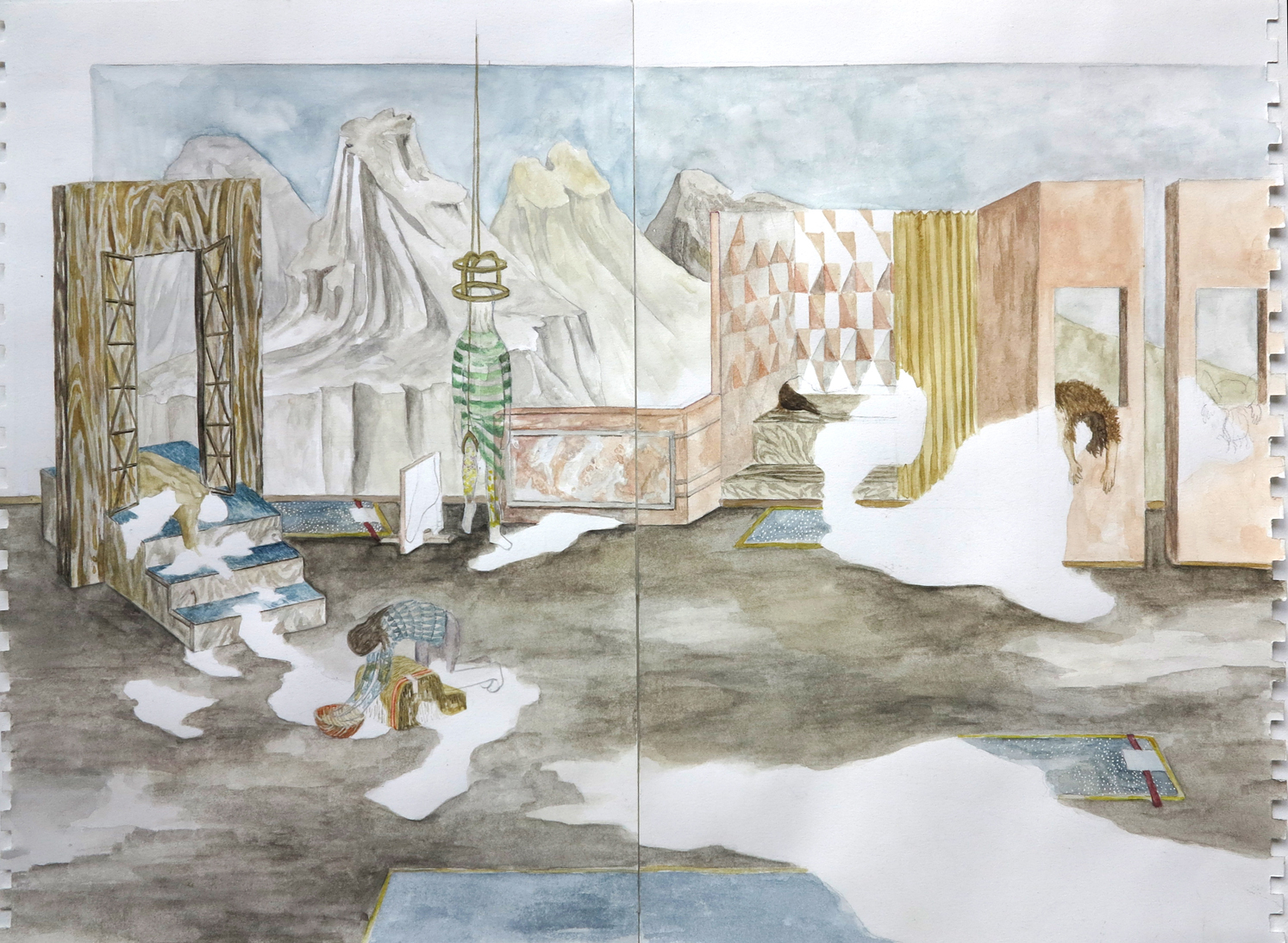

Todas las imágenes pertenecen a la serie Laboratory for collective dream experience, de Florencia Rodríguez Giles, 2015.

La verdad interior

De fondo, ni mucho menos inocente, aparece la confusión en lo que se entiende por interioridad. Lo interior, comúnmente, aparece como sinónimo de un espacio privativo, supuestamente inalienable a la persona, que es tomada por lo que permanece opaco a cualquier influencia. En un sentido neoliberal, se trata de hacer de la existencia una obra de arte, pero como una llamada a hacer valer lo propio, a ser único y original. Sin embargo, por lo menos desde Spinoza, sabemos que existe otra perspectiva sobre lo interior que no se sitúa como una dimensión impenetrable y exclusiva del ser. Muy al contrario, lo interior no constituye un para-sí, sino un espacio refractario de ipseidad, una experiencia que se desencadena afuera. De este modo, lo interior sería más bien una membrana, un pasaje. Sería el efecto del encuentro con una fuerza extraña: el resto de un choque con la alteridad, las sobras de un exceso, la línea que cruza los límites de lo ordinario. En otras palabras: no puede darse una experiencia interior sin el encuentro con lo desconocido, sin chocar con el otros de todo nos-otros.

“Uno mismo no es el sujeto que se aísla del mundo, sino un lugar de una comunicación, aunque ajeno al entendimiento, un plano de fusión del sujeto y del objeto”, dice George Bataille sobre esta concepción alternativa de la experiencia interior. En el camino del éxtasis, según él, nos empleamos en el patético intento de no quedar aislados, de encontrar una salida. Alargar los límites de lo humano tal y como lo conocemos, exagerando gestos que en ningún caso nos pertenecen. Cualquier cosa con tal de hacer lo imposible: no claudicar ante el miedo. Al parecer del francés, la existencia del filósofo transcurre entre signos narcóticos. Esa sería la forma, muy sofisticada, de defenderse de la desnudez total.

“Como si fuese posible, estamos obligados a decidir qué papel desempeñamos: o bien sujetos que presumen de víctimas y compiten por ver quién no puede más, o bien sujetos indolentes e invulnerables que celebran no sentir ni necesitar. Una dicotomía envenenada, cuya consecuencia es la sensación de que todos estamos en peligro y necesitamos ayuda urgente. ”

Extremando ese punto de vista, en un sentido materialista que toma el exceso de materia como la fuerza que pone en movimiento el pensamiento y anima la sensación, encontramos la hipótesis de la gran salud. Desde esa perspectiva, en la medida en que la vida es incertidumbre y fragilidad, la enfermedad puede ser experimentada como el reverso de la neurosis, esto es, la apertura a un estado de creatividad y forzamiento de los límites sensoriomotrices, una alienación curativa en tanto que intencional. Es en ese sentido que quisiera acercarme al papel que culturalmente ha tenido el uso de químicos capaces de volver extraño aquello que parecía normal, tecnologías que hacen posible que transformar y transformarse ocurra a la vez. Pienso en la historia de la experimentación psicodélica, pero no como una invitación a drogarse sin más, sino como una genealogía de prácticas que se preguntan por qué sería una cura cuya finalidad no sea la integración ni la naturalización de la escasez, sino la apertura a un universo de sensaciones sobreabundantes, el encuentro con lo jamás sentido y lo jamás pensado. Lo contrario de la falta: la ampliación de la consciencia sustituye la diferencia entre soñar y estar despierto por una tormenta de visiones y audiciones por encima y por debajo de las palabras, un intervalo mágico que pone fin a la separación radical entre cuerpo y mente.

La terapia psicodélica

En una conversación reciente con la psicoanalista Janine Puget, la que fuera colaboradora de Pichón Riviere recordaba los primeros días de la terapia psicodélica en la Buenos Aires que preparaba la contra-cultura. Hablamos de la Buenos Aires de los años cincuenta, años antes al boom underground, previa a la explosión hippie, cuando finalmente se populariza la iluminación, la anti-psiquiatría y las drogas improductivas pero productoras. Si bien Puget no estuvo vinculada formalmente con la clínica de Alberto Fontana y Francisco Pérez Morales, sita en Palermo, ayudó “alguna que otra vez a coordinar sesiones donde se administraba LSD.”

Un método que luego implementó ella misma en sus terapias con grupos e individuales, hasta que en 1966 se prohibió y tuvo que literalmente tirarlos por el retrete. “He tomado y he pertenecido a un grupo de analistas que nos reunimos para trabajar con ácido lisérgico. Fue una experiencia importante analizarme agregando esa substancia, un turning point en mi relación con la salud mental”, comenta.

Era 1959 y los laboratorios Sandoz lo suministraban gratuitamente. Disuelto en agua, el alucinógeno era usado como desbloqueador afectivo, para “trabajar con algunos núcleos duros de la estructuración del aparato psíquico, con ciertos aspectos no sé si regresivos o difíciles de desplazar y transformar, con una dimensión de la que no es posible hablar, lo que en el análisis se esquivan. Son nudos y límites que el consciente trata de no poner en juego. Se tocan puntos álgidos. No quisiera ponerle palabras. A decir verdad, no es cuestión de regresión o progresión, sino de aspectos que no tienen lenguaje y que, de golpe, como en la vida, adquieren un lenguaje, hablan y nos hablan”.

En su opinión, las visiones y emociones que produce el LSD pueden tener un valor acontecimental. Deleuze y Guattari la consideraban un viaje interior y exterior que, poniendo a circular relaciones de intensidad, opera devenires, caídas y alzas, migraciones y desplazamientos. A pesar de lo singular y lo esquivo al lenguaje de cada experiencia, los relatos coinciden en algunos puntos: a un intervalo de confusión inicial, le sigue una meseta de trascendentalidad y elocuencia cósmica. La proliferación de vida e información es abrumadora. Se metaboliza a duras penas, no sin terror. Las respuestas y conexiones automáticas se deshacen, dejando vía libre a imágenes que son liberadas de la represión general de los sentidos que la normalidad obliga. De repente, el muro que inmuniza al capital del colapso se tambalea. Del otro lado, llegan impresiones caóticas, risas sin rostro, horizontes que se proyectan al infinito y mundos superpuestos. Es un estado de sensibilidad porosa y sin sujeto, cuya base espacial y temporal se vivencia como un continuo espacio-temporal. Imposible no verse atravesado por un sentimiento de comunión. De hecho, cuando tiene lugar en un contexto terapéutico, en un entorno donde sentirse desamparado es compatible con estar cuidado, cuando la psicosis no es necesariamente una enfermedad, el viaje puede culminar con la disolución del ego. Principio ácido y despersonalizante, literalmente corrosivo para las estructuras que sostienen el carácter unidimensional del realismo capitalista.

“El contexto era muy creativo. Se acercó a él un círculo de intelectuales, artistas, escritores y científicos. Cada uno en su campo, estaban rompiendo con la tradición. Rompían con los encierros propios de cada uno. Era novedoso todo lo que proponía. De hecho, a Fontana le costó sostener lo que había implementado a causa de lo creativo del método. Uno trasciende límites. Rompe las paredes de los cuerpos teóricos o discursos que maneja y le hacen manejarse en la vida. Es muy bueno que todo quede hecho pedazos. Pero luego hay que construir. Hacer algo nuevo con esos pedazos. Ahí se frenó la historia. Se quedaron en la época de la admiración, a las puertas de construir algo. Aunque quizás soy injusta. Porque yo pertenecí a esa época y algo traté de construir”, afirma Janine Puget. Sobre el trabajo de Fontana, cuenta que eran sesiones muy largas: “podían durar más de ocho horas. Aunque siempre había una persona atenta a los demás, para que no se quedasen excitados o haciendo cualquier cosa, cada uno se manejaba como podía. Había muchas personas que se quedaban descansando en la clínica después de la experiencia, a veces hasta el día siguiente, cuando cada uno podía proseguir su propio camino. Cuando se hacía individualmente, una vez se interrumpía el efecto lisérgico, la persona se quedaba la noche al cuidado de alguien en la clínica. Había que proteger al paciente. Muchas veces se ponía música clásica”.

La economía y el exceso

Para Janine Puget, hasta ahora los psicoanalistas han trabajado demasiado con lo que falta. La consecuencia ha sido la sublimación de un estado mental melancólico y narcisista. “Ahora deberíamos incluir lo que sobra, lo que nos afecta. Lo que nos afecta es mucho. Esta la idea de que un vínculo produce efectos a partir del contacto con la alteridad. Cuando en general se piensa que el efecto es por encontrar la mismidad o lo complementario en la relación con lo otro. Existen dos cuerpos teóricos sobre el vínculo. Para mí, el más interesante es uno que expresa una relación imposible entre dos o más sujetos, imposible porque lo que los separa es la condición necesaria que produce efectos de encuentro que no son de semejanza, sino de creatividad”.

Este otro tipo de vínculo sería aquello que queda en los márgenes yoicos. Y tanto su origen como su alcance serían imprevistos e indecibles. Como le sucede al artista en el vértigo del proceso creativo, la actualización de un virtual puede ser vivido como el encuentro, en ocasiones hasta violento, con fuerzas más allá del lenguaje y de los supuestos, un todavía por saber, un ser-que-no-soy-yo. Partiendo de la fragilidad inherente a toda vida, poder entregarse a estos procesos solo es posible si creemos en el mundo. Para ello, es fundamental aprender a perder la voluntad, aunque sea transitoriamente. Por supuesto, nunca se está del todo preparado. Más que nada porque del otro lado (de la política) no hay nada conocido, casi siempre encontramos más de lo que deseamos ver.

“Pienso en la historia de la experimentación psicodélica, pero no como una invitación a drogarse sin más, sino como una genealogía de prácticas que se preguntan por qué sería una cura cuya finalidad no sea la integración ni la naturalización de la escasez, sino la apertura a un universo de sensaciones sobreabundantes, el encuentro con lo jamás sentido y lo jamás pensado. Lo contrario de la falta: la ampliación de la consciencia sustituye la diferencia entre soñar y estar despierto por una tormenta de visiones y audiciones por encima y por debajo de las palabras, un intervalo mágico que pone fin a la separación radical entre cuerpo y mente.”

Ahora que la realidad se tambalea y son muchxs los que parecen disfrutar con las discusiones sobre el final ¿podemos pensar una salud más allá de los estrechos y relativos límites del capitalismo? ¿Y si la deuda que la economía política y las ciencias “psi” han tomado como el origen de la comunidad, del vivir temblando y haciendo temblar, pudiese ser concebida como la obligación infinita de dar y recibir un don imposible de ponderar? ¿Es posible poner la angustia o la depresión a trabajar en otra dirección, de otro modo que no sea el de reforzar la explotación actual? ¿En qué medida pueden este tipo de flujos, como pensaban los autores de El anti Edipo de la esquizofrenia, ser capaces de empujar deslizamientos, maquinar disyunciones más libres y perforar la barrera del self-control? ¿Qué tipo de terapia podemos imaginar que ponga en crisis que somos propietarios de nuestro cuerpo, que hay algo así como un sujeto al mando y que además se personifica en un sospechoso “yo” universal? ¿Hay lugar para una individualización que no está planteada en términos de diferenciación, de un recorte del conjunto indistinto y amenazante de lo social?

Incluso en el actual escenario de soledad telemética, ahora que la terapia ha tomado la forma de una conversación íntima con el altavoz de la compu o del celular, sigue habiendo profesionales y colectivos que toman el inconsciente por su lado revolucionario e impersonal. A pesar de haber sido arrinconados por el mainstream capacitista, han logrado sobrevivir a treinta años de ofensiva neoliberal. Su legado es un archivo de estrategias y teorías que responden a la pregunta por las condiciones de existencia desde una concepción subversiva del deseo. Durante la colonización, el colonizado no deja de liberarse entre las nueve de la noche y las seis de la mañana, como decía Frantz Fanon.

Por lo tanto, más allá del individuo que es enseñado a afirmarse uno e indivisible, son numerosas las experiencias que hacen de las asambleas comunales de los pueblos, los comités de vecinxs en armas, las células clandestinas, los círculos de yearning feminista, la contra-cultura y el esquiozoanálisis, los clubs de escuchadores de voces y apoyo mutuo para personas que sufren padecimiento mental o incluso las raves ilegales de los años noventa distintos nombres de un mismo fantasma. Todos ellos, son espacios no representativos donde la terapia es política y la política es terapéutica, donde uno se entrega sin cálculos y sin reservas, donde el dominado toma conciencia de que la domesticación nunca es completa ni total. Quizás no es problema de si la terapia es individual o no. El problema es más bien qué lugar se le otorga al campo social, si somos capaces de poner la líbido a trabajar en grupo, como una deuda pendiente con la historia y la dignidad.

Alfredo Aracil (A Coruña, 1984) Curador y escritor. Se acerca a la producción artística contemporánea en busca de estrategias para desprivatizar los síntomas propios de nuestro tiempo. Por un lado, se trata de interrogar el archivo de prácticas psiquiátricas alternativas de los años sesenta y setenta, persiguiendo líneas que faciliten comprender las mutaciones subjetivas que se han dado en la transición del fordismo y las instituciones totales del siglo XX a las nuevas formas de trabajo inmaterial y control suave. Mientras, por otra parte, se trata de investigar y avanzar en cierta estética de la atención y la intención que, volviendo la patología un polo creativo, no conciben la diferencia como el lugar de la identidad, sino como la posibilidad colectiva de interrumpir el orden supuesto e imaginar formas de vida más sanas y justas.

TÍTULOS RELACIONADOS