UNA IMITACIÓN MÁGICA DE LA REALIDAD. CONVERSACIÓN ENTRE HITO STEYERL Y HARUN FAROCKI

UNA IMITACIÓN MÁGICA DE LA REALIDAD. CONVERSACIÓN ENTRE HITO STEYERL Y HARUN FAROCKI

Traducción de Sofía Stel

Con motivo de la reimpresión que hicimos ya este año de Los condenados de la pantalla y la de Desconfiar de las imágenes que está en camino, les compartimos un diálogo que tuvo lugar en el año 2012 entre Hito Steryerl y su maestro Harun Farocki. El destino del cine documental, la lenta decadencia de la televisión, la relación entre cine y arte y las implicancias de Youtube son algunos de los temas que se recorren en este histórico encuentro. Publicado orginalmente en Kaleidoscope Press.

Hito Steyerl: Harun, una vez dijiste que “la única manera de distinguir a un director de documentales de cualquier otro tipo de director —por ejemplo, un director de largometrajes— es que el director de largometrajes puede comprarse una piscina privada, y el documentalista no”.

Harun Farocki: Aunque Michel Moore seguramente tenga una piscina, o unas cuantas. Recientemente una mujer en Turquía me contó que formó parte de una junta para la regulación de la transmisión de comerciales. Se televisan demasiadas publicidades o se infringe la ley al mostrar mujeres con escotes pronunciados o parejas besándose. En vez de hacer pagar las multas tradicionales, se sometió a debate la posibilidad de que se obligara a las emisoras a pasar películas documentales. ¡Los documentales como castigo! Inmediatamente quise ofrecer mi obra como la más alta pena disponible. A los canales comerciales no les gusta nada que lleve la etiqueta de “cine documental”. Pero el estilo documental no es algo que les sea extraño en absoluto. Sale más barato producir uno de esos formatos típicos de programas de TV —de juegos, de conversación, los realities— que cualquier largometraje de bajo costo. Y debe haber algo en todo esto que es atractivo para los espectadores; una preferencia por la realidad.

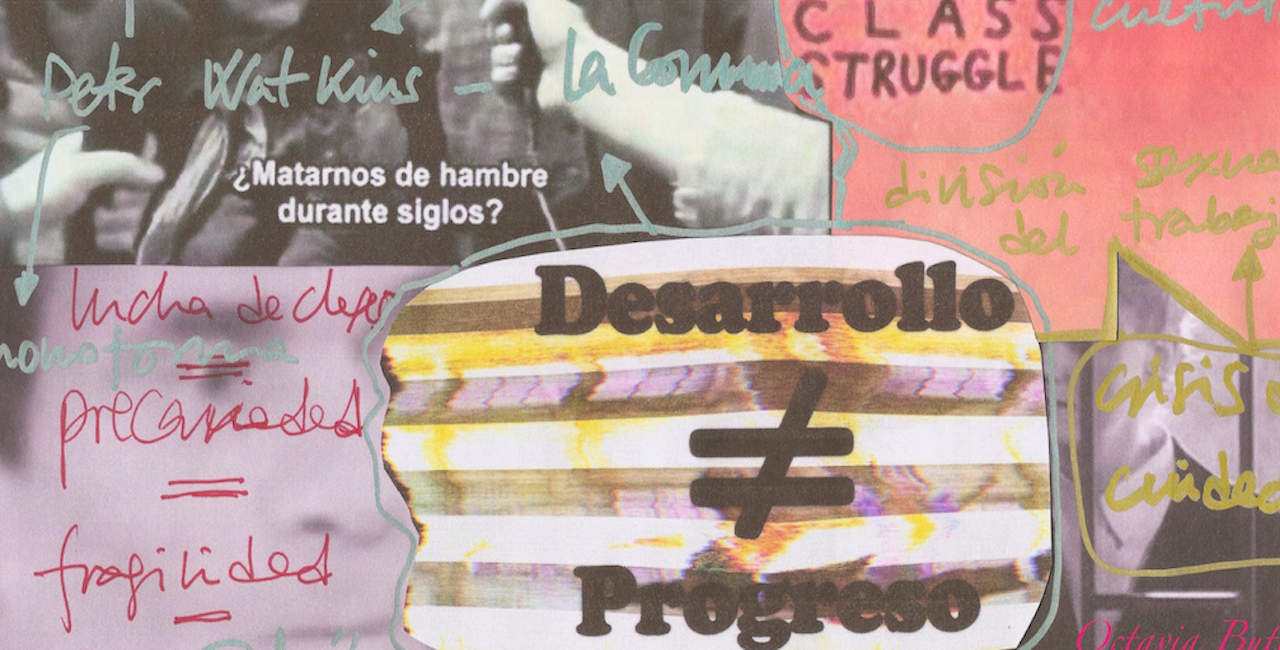

HS: Sí, tengo la idea de que los realities son muy documentales en su formato, no en términos de lo que muestran, ya que no muestran la vida como realmente es, sino en términos de dar una impresión verdadera de las circunstancias en que se producen y la realidad de una sociedad competitiva, que se trata de la eliminación y la supervivencia del más apto, etcétera. Estos realities están llenos de imágenes documentales geniales —no porque tengan algo que ver con la realidad, sino porque ofrecen alegorías de una suerte de estado natural de ánimo neoliberal—. Mark Fisher sintetizó esto perfectamente al decir que los realities son el producto principal del “realismo capitalista”. El realismo capitalista expresa la imposibilidad de imaginar un sistema diferente al que tenemos ahora; describe una condición en la que el capitalismo parece ser el único sistema plausible, y por ende es inevitable. Es más, el realismo capitalista es un eco del realismo socialista con su insulsa, naturalista y reducida versión de la realidad. Allí donde alguna vez contamos con un género en realidad muy elaborado que involucraba a granjeros fornidos y trabajadores que marchaban hacia un futuro brillante, hoy tenemos una representación kitsch igualmente artificial, en la cual se utiliza a la clase obrera para demostrar la inevitabilidad de una hostil cultura de la competencia donde todos pelean contra todos… ¡no hay que confundir esto con la realidad! Pero lo que has mencionado es un tema mucho más amplio, me refiero a la transformación que la industria documental viene experimentando desde los últimos veinte o treinta años. Creo que eres alguien que ha vivido estos cambios en primera persona. Para cuando yo llegué a este campo, ya había sucedido. Quizás podrías contarnos un poco más sobre este desarrollo.

HF: Helmut Färber una vez hizo una observación muy acertada: los buenos textos solo son publicados porque el sistema es demasiado descuidado como para prohibirlos. La televisión pública fue particularmente fértil en lo que respecta a su negligencia. Existía un vasto aparato regulatorio: antes de que pudieras grabar una toma, tenías que llenar un sinfín de formularios. Pero el sistema no tenía modo de saber realmente qué tipo de film se iba a producir con esas tomas. A comienzos de la década de 1970, con unos amigos con los que teníamos ideas en común fantaseábamos con grabar toda una película usando un número falso de productora que nadie hubiera autorizado. […]

Los años noventa fueron una buena época para el cine documental. El dinero escaseaba y los productores se dieron cuenta de que hacer un documental constaba un décimo de lo que salía producir un largometraje. Además se había estrenado el canal “Arte”. En aquel momento parecía que había más oportunidades para hacer películas que personas que contaran con el know-how para hacerlas. Para decirlo simple: había más dinero que talento. En mi propia obra muchas veces no he registrado realmente desarrollos importantes, la gran desindustrialización por ejemplo. Y también me doy cuenta de cómo pasé por alto lo rápido que estaba cambiando la televisión pública en el cambio de milenio.

Hoy en día solo hay una emisora que me deja trabajar para ella. El ambiente de la televisión ha cambiado. Alguna vez la televisión estuvo hecha por personas como esas que están detrás del periódico Süddeutsche Zeitung o de la revista Der Spiegel. Los productores y directores de la TV de hoy son como esos que trabajan para tabloides como Focus y Bild.

HS: Todo esto alude a un cambio cultural. ¿Podrías decir algo sobre esto desde otro ángulo? Creo que lo que está sucediendo con la televisión es exactamente lo que todos siempre pensaron que sucedería con el Estado bajo el comunismo…

HF: …se marchita.

HS: Sí, exactamente. La televisión simplemente se está debilitando. Me sorprendí mucho cuando mis estudiantes me dijeron que ya no miran televisión. No les interesa. Se ha convertido en un medio populista, probablemente cierto porcentaje de la población aún la mira, pero a grandes rasgos está en descenso.

HF: La televisión salió perdiendo con la modernización.

HS: Sí, ha perdido en el proceso de modernización, lo que en parte se debe al hecho de que subestimó a su audiencia. La gente no es tan estúpida como la televisión cree, así que por eso están abandonando la nave. La televisión se ha comportado exactamente del mismo modo que el cínico burócrata socialista descrito por Slavoj Zizek. Aunque puede que el propio burócrata no crea ya en el socialismo, las masas deberían seguir creyendo dócilmente. Lo mismo se aplica para las emisoras de televisión de los noventa. Ya no creen en la porquería que producen, pero siguen pensando que pueden forzar a las masas a consumirla. Pero las masas no están tan locas. Recurren a YouTube y Vimeo para mirar todo eso que la televisión ya no ofrece. Y se están convirtiendo en productores y emisores ellos mismos. Por eso es que estoy tan convencida de que debemos dejar que la televisión se marchite. Ya no tiene sentido seguir involucrándonos, es mejor dejarla que siga hacia su inevitable destino.

HF: Ciertamente. Aunque como dijo Mao: “Con respecto a todo lo reaccionario: si uno no lo golpea, no caerá”.

HS: Acabo de terminar un film nuevo en el que destrozo un televisor. Esa sería una manera de comenzar. Para comenzar uno puede simplemente atacar.

HF: La televisión nunca ha sido muy amada. Se la necesitaba —muchas personas no podían vivir sin ella—, un poco como un marido que todavía necesita a su esposa incluso si no la ama. Como sea, no es una relación romántica. Uno puede imaginar a alguien siendo romántico, incluso estar apasionadamente enamorado del cine, pero no de la televisión. Pero luego, de repente, cerca del final, la televisión se las ingenió para producir algunas series de culto como The Sopranos o The Wire. No sé los números, pero conozco gente que prefiere comprar estas series en DVD antes que mirarlas en la TV.

Creo que siento pena por la televisión. No debe faltar mucho tiempo para que todos estemos haciendo llamadas gratuitamente a través Internet y así las compañías telefónicas entren en bancarrota. Eso no me molesta tanto, pero lo de la televisión sí.

HS: Yo no siento pena por la TV. Creo que está tan mal sugerir que la televisión expresa las fantasías del proletariado así como pensar que el proletariado es por definición populista y racista. Rancière señaló esto en un genial artículo titulado “Racism: A Passion from Above” [Racismo: una pasión desde arriba]. Siempre se sostiene que la “población” está inherentemente en contra de la inmigración y que deberíamos respetar sus cuasi-naturales fantasías como algo inevitable. Este es el argumento al que recurren los gobiernos populistas de toda Europa, y abordan su política de manera acorde. Rancière tiene razón en notar que estas “fantasías” son de hecho el producto de la política populista. Lo mismo sucede con la televisión. El público no es estúpido, solo se lo pinta como tal. Los productores de programas no pertenecen a esa sección de la población a la que apuntan sus programas. Son burócratas cínicos. Por eso es que la gente se está alejando de la televisión y está migrando a formas más baratas de difusión como Internet. Eso es lo que podríamos llamar un Lumpenproletariado de los medios visuales. Esto existe. De hecho, creo que es mucho mejor pensar en términos de un Lumpenproletariado de la difusión.

“La televisión nunca ha sido muy amada. Se la necesitaba —muchas personas no podían vivir sin ella—, un poco como un marido que todavía necesita a su esposa incluso si no la ama. Como sea, no es una relación romántica. Uno puede imaginar a alguien siendo romántico, incluso estar apasionadamente enamorado del cine, pero no de la televisión. Pero luego, de repente, cerca del final, la televisión se las ingenió para producir algunas series de culto como The Sopranos o The Wire. (Harun Farocki)”

HF: Pero YouTube no atrae a las masas. También es chic, en el sentido camp de la palabra. A la gente inteligente le gusta porque es un poco tonto.

HS: Hoy en día, la historia del cine sucede en YouTube, no en la televisión, —incluso más dramáticamente— no en el cine. Los cines pasan éxitos de taquilla infantiles en 3D o publicidades “encubiertas” de productos inútiles. La historia del cine no ha desaparecido del cine… ha migrado al campo de las descargas de Internet.

HF: Para mí la calidad de la imagen en YouTube es bastante mala. Cuando pase una generación más quizá se vuelva lo suficientemente buena.

HS: No tengas dudas, eso va a pasar. Aunque tendremos que pagar para eso. Pero hay una enorme diferencia entre la calidad de YouTube y la nada. Es más, creo que ahora somos lo suficientemente entendidos como para ver más allá del problema de la mala resolución. Claro, no sabemos cómo se vería la imagen en 35 mm, pero podemos tener una idea razonable. Suficiente como para analizar su composición y estructura. Puede que sea una porquería en lo que respecta a la calidad visual, pero al menos es una porquería educativa. Un JPEG no soporta una cantidad excesiva de efectos especiales. Como tal ya se parece un poco al cine estructural. En el siglo XIX la gente tuvo que aceptar que ahora existía la fotografía como medio de expresión artística, y no solo la pintura al óleo. Tuvieron que aceptar que no era necesario pasar diez años esclavizado como aprendiz mezclando pinturas para un maestro con el fin de captar algo; había otra manera. Así es ahora con las imágenes online tomadas con teléfonos móviles. Están emergiendo nuevas tecnologías. Me encanta.

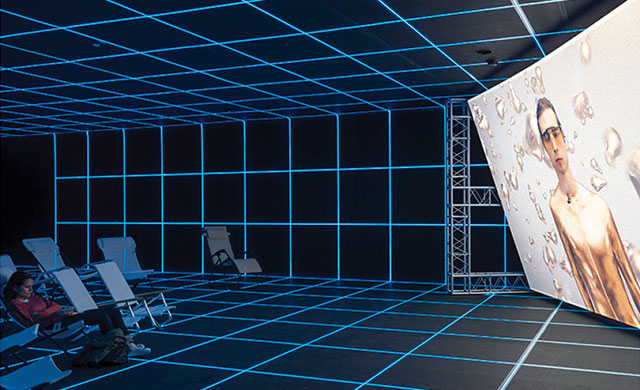

Hito Steyerl, STRIKE. 2010, 28s, HDV.

HF: Yo también puedo emocionarme con esas cosas cuando pienso que gracias a los DVD, y a los VHS previamente, excelentes películas estuvieron disponibles para una mayor cantidad de personas, películas de todas las épocas y de países remotos. Incluso si fueras a los mejores cines todos los días, no tendrías la chance de acceder a todas esas películas.

HS: Y hasta puedes descargártelas. Toda esa información probablemente está a solo tres clics de distancia. […]Porque, no nos engañemos, así vivimos ahora. Tal vez uno de los momentos del libro en que con mayor claridad le habla a nuestro presente sea el segundo capítulo, que trabaja con un cuento de Susan Sontag sobre la epidemia del sida: “Así vivimos ahora”. El cuento pone en escena un tiempo denso, de un presente ilimitado y asediado por la crisis, y las estrategias improvisadas de adaptación y supervivencia que sus personajes van descubriendo y enseñándose mutuamente. “Corren una carrera que consiste en no moverse del lugar”, dice Berlant. Así, a medida que el “carácter corriente de la crisis” del que habla Berlant se hace cada vez más palpable, la vigencia de su libro en cuanto “guía de instrucciones para vivir en el impasse” —como lo llama Michael Hardt— no deja de aumentar.

“La gente no es tan estúpida como la televisión cree, así que por eso están abandonando la nave. La televisión se ha comportado exactamente del mismo modo que el cínico burócrata socialista descrito por Slavoj Zizek. Ya no creen en la porquería que producen, pero siguen pensando que pueden forzar a las masas a consumirla. Pero las masas no están tan locas. Recurren a YouTube y Vimeo para mirar todo eso que la televisión ya no ofrece. Y se están convirtiendo en productores y emisores ellos mismos. Por eso es que estoy tan convencida de que debemos dejar que la televisión se marchite. Ya no tiene sentido seguir involucrándonos, es mejor dejarla que siga hacia su inevitable destino. (Hito Steyerl).”

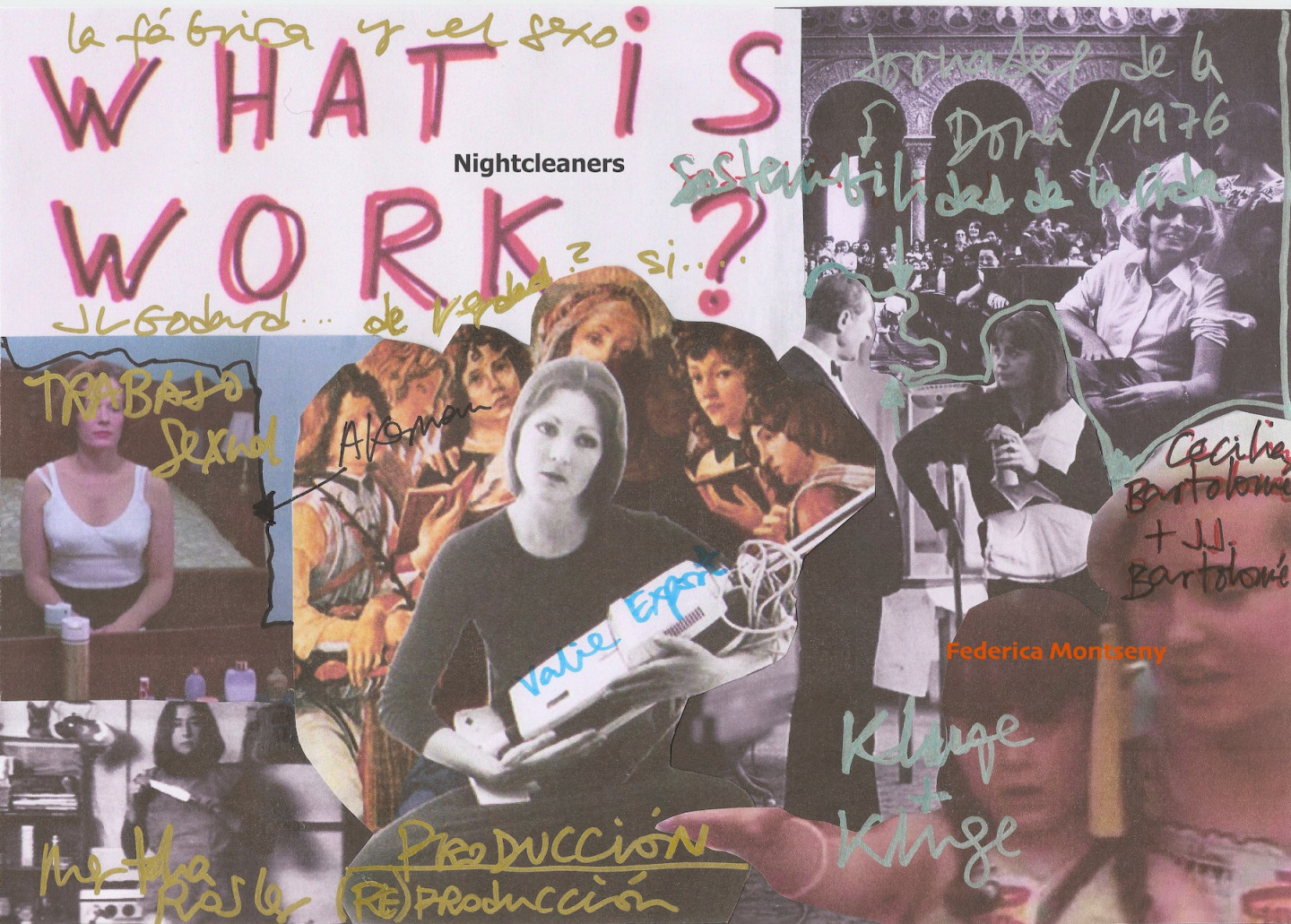

HF: Ahora uno podría preguntarse por qué tanta producción documental, que ha sido impulsada desde la televisión, ha migrado al mundo del arte. Después de todo, fue una revista de arte la que nos contactó y nos pidió que tuviéramos esta conversación. ¿Por qué el mundo del arte se ha apropiado del documental? Nosotros hacemos nuestras películas con fondos destinados a la producción de arte, con dinero que proviene de festivales de cine o de exhibiciones temáticas. Puede que sea porque son los films documentales los que le da al arte derecho para reclamar algo de la relevancia que otorga el mundo real.

HS: ¿Te refieres a algo en la línea de la mimesis? Como un urinario real en la galería White Cube.

HF: Sí, por supuesto, el cine documental es una imitación mágica de la realidad. Y es más, es algo que ha sido encontrado, no hecho. Como con un objet trouvé: hay miles de piedritas en una playa y una de ellas parece que tiene un rostro. Pippi Longstocking siempre dijo ser una “encontradora profesional” de cosas. “¡No busques, encuentra!”, dice Godard. La renuncia a la autoría enmascara un culto encubierto al autor: ese que encuentra sabe cómo juzgar y entonces es el verdadero autor. En el modernismo existe una larga tradición al respecto. El rol del curador, el DJ o el programador de cine ha sido muy celebrado en tiempos recientes.

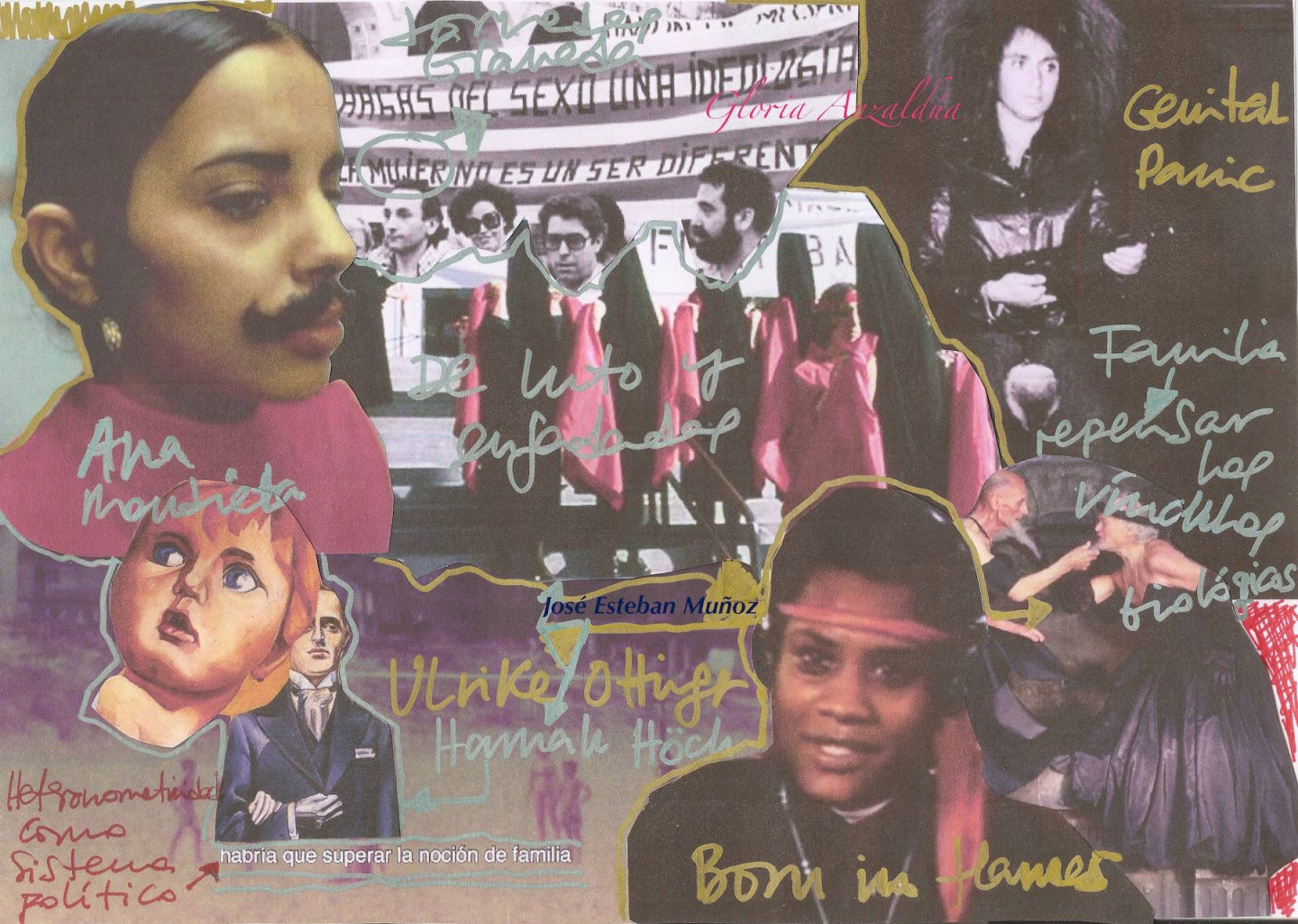

Hito Steyerl (1966) Artista y ensayista nacida en Munich. Se dedica hace años al campo de los medios de comunicación y al análisis de la circulación masiva de imágenes. Doctora en Filosofía por la Universidad de Viena y profesora de New Art Media en la Universidad de Berlín, sus ensayos tanto escritos como audiovisuales se centran en temas como el feminismo, la violencia política y las tecnologías digitales, temáticas que aborda mediante mediante el uso de la ironía y de la apropiación de materiales visuales y textuales ajenos. Como artista y documentalista, participó en bienales de todo el mundo y su obra forma parte de las principales colecciones y museos de arte contemporáneo. Los condenados de la pantalla es su primer libro traducido al español.

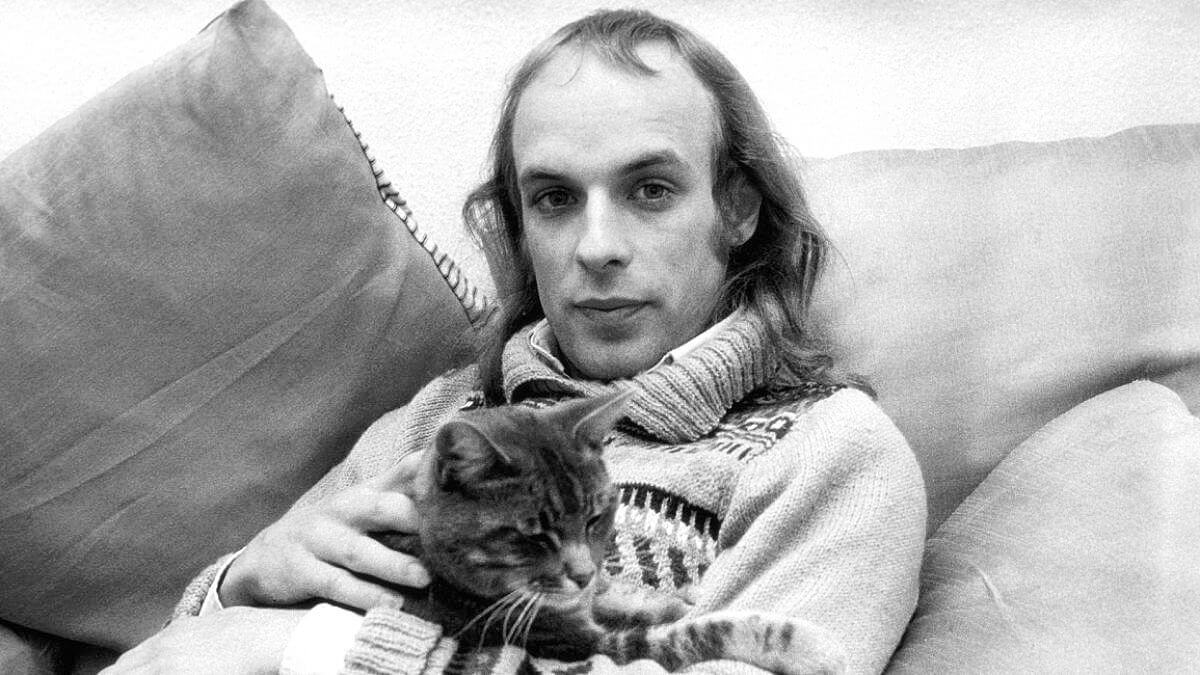

Harun Farocki Nació en 1944 en Novy Jicin, República Checa, en aquel momento, anexado a Alemania. Por más de 40 años, hasta su muerte en 2014, vivió y trabajó en Berlín. Su trabajo como artista y cineasta, ha tenido una influencia decisiva en la historia del cine político desde finales de la década de los 60. Con más de 100 producciones para televisión y cine, Farocki, autor y editor de la revista Filmkritik, curador y profesor en Berkeley, Harvard y Viena, ha reflexionado sobre la relación entre sociedad, política y la imagen en movimiento. Durante muchos años, además, la relación entre tecnología y guerra ha tenido un papel fundamental en sus obras. Ha escrito textos teóricos, guiones cinematográficos y televisivos. Su obra se expuso en la Documenta 12 de Kassel y en numerosas retrospectivas internacionales.