LA ASTUCIA Y EL DOBLE.

APUNTES PARA SUPERAR LA ANGUSTIA DE LA OBJETIVACIÓN

LA ASTUCIA Y EL DOBLE.

APUNTES PARA SUPERAR LA ANGUSTIA DE LA OBJETIVACIÓN

Por Juan Mattio y Facundo Nahuel Martín

En “Maximum Jailbreak”, un curioso ensayo recuperado en Aceleracionismo, Benedict Singleton reflexiona sobre la astucia como lógica subyacente a la técnica humana. El texto comienza evocando los viajes espaciales para luego recuperar el cosmismo de Nikolai Fedorov, con sus búsquedas de conquista del espacio exterior y también de abolición de la muerte sobre esta tierra, para terminar con algunas reflexiones sobre el diseño y la astucia como claves para una política aceleracionista. El paradigma básico de todo diseño, dice Singleton, es la fabricación de trampas para la caza. El diseño de trampas (y todo diseño, si seguimos la línea del texto) se basa en la imitación y la capacidad para manipular las tendencias actuantes en las cosas mismas. Una buena trampa debe conocer adecuadamente los hábitos de su presa, tenerlos en cuenta y no forzarla a apartarse de ellos. El diseño hace jiu-jitsu con las cosas. No busca imponerse con fuerza sobre los objetos, sino acompañar su propio movimiento para, operando sobre él, producir sobre ellos resultados inesperados y hasta fatales. La forma de inteligencia del diseño es la astucia, indispensable para la “navegación exitosa de ambientes ambiguos y cambiantes”.

Desde Odiseo enfrentando a Polifemo, la astucia es la virtud de los más débiles, de quienes no pueden triunfar oponiendo fuerza franca contra fuerza franca. Finalmente, solo la astucia derrota a la astucia. Dado un juego de oposiciones, allí donde una de las partes enfrentadas recurren a métodos basados en la astucia, la parte rival deberá hacer lo propio, so pena de verse frustrada o derrotada. La capacidad de habitar ambientes variables y complejos se basa, entonces, en la lógica de la astucia y la contra-astucia, cuya forma es la escapología generalizada. Esta lógica de la escapología se plasma, finalmente, en las empresas sociales que se enfrentan a potencias que no es posible derrotar por la mera fuerza. Tal sería el caso de la exploración espacial y la lucha contra la muerte: solo es posible conquistarlos conociendo, aceptando y reproduciendo sus maneras de existir propias.

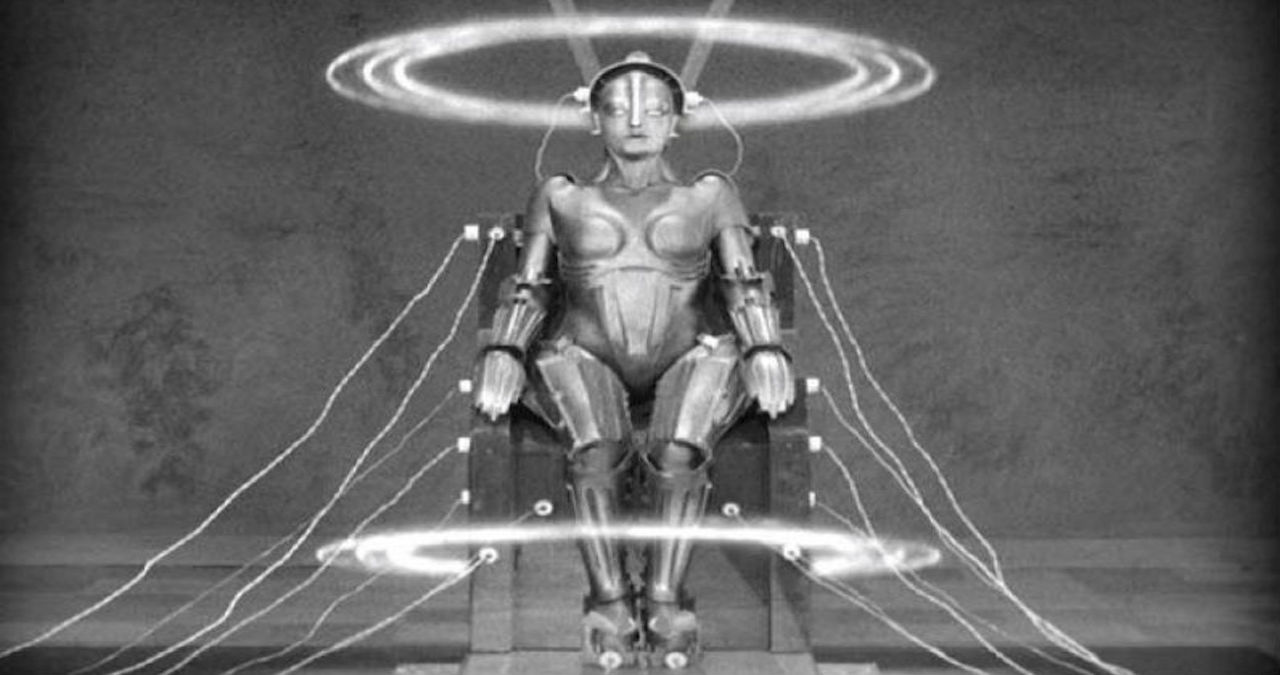

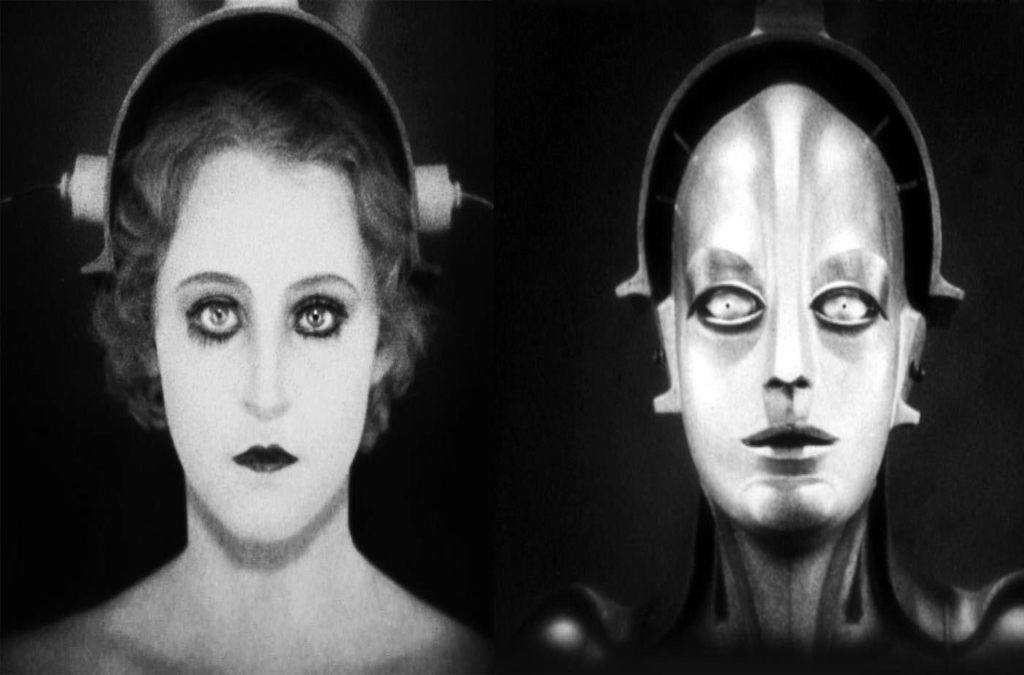

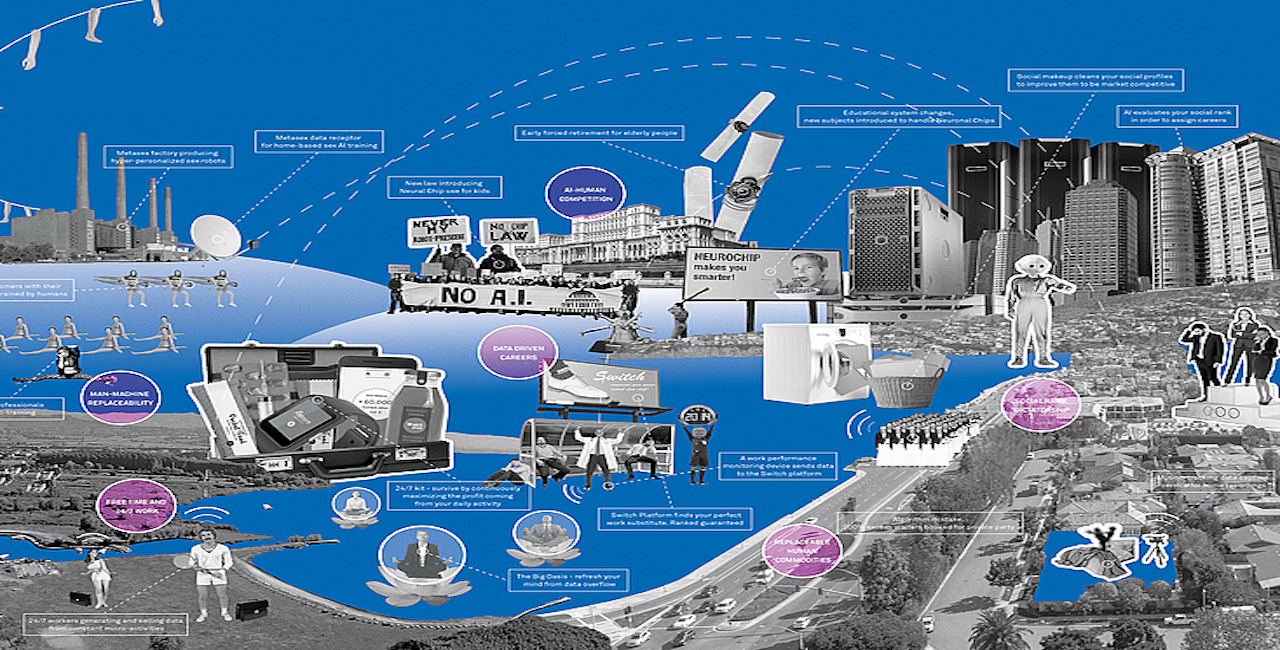

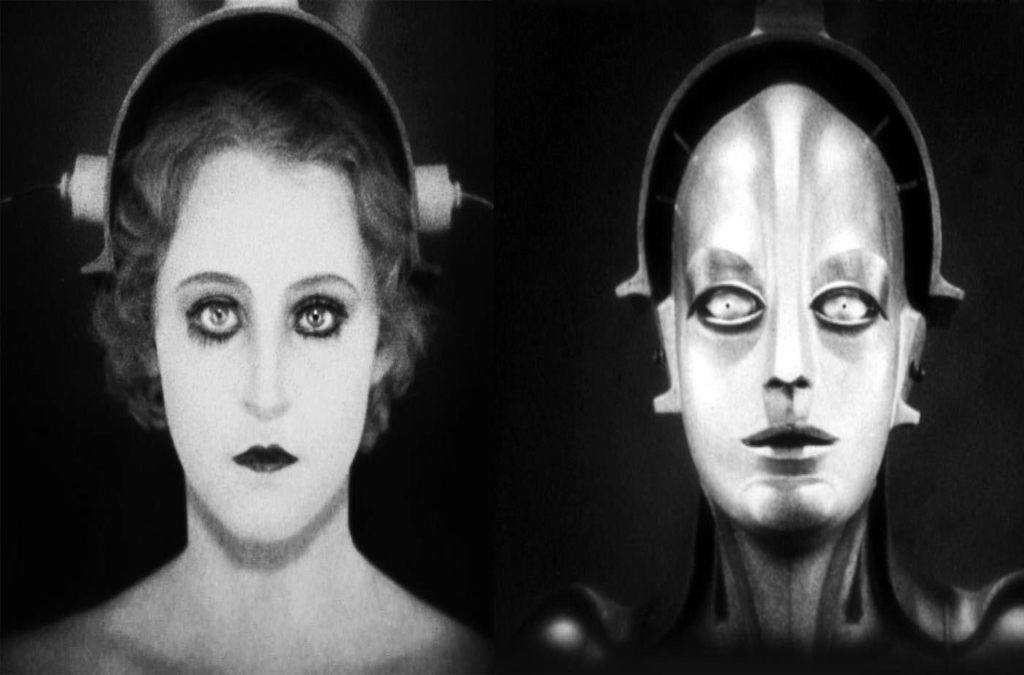

Vamos a introducir una primera referencia de ficción para ampliar las conexiones del planteo de Singleton: el doble, en especial, el duplicado de lo humano técnicamente producido. La figura del doble habita ficciones literarias y de la cultura de masas desde hace mucho tiempo y de muchas maneras. En El hombre de arena de E. T. A. Hoffmann (1816) encontramos una primera forma: una muñeca mecánica que apenas habla, pero que imita tan bien las disposiciones humanas que es capaz de pasar por una joven de carne y hueso en un baile e, incluso, concitar el enamoramiento del desafortunado protagonista del cuento. En Metrópolis (1927), Fritz Lang nos propone otra vez la imagen de una robot imitadora, la temible y dañina falsa María. Las figuras del doble adquieren resonancias angustiantes en dos casos más cercanos, y más propios de la cultura de masas: Blade Runner (1982) y Westworld (2016). En ambos aparece una pregunta inquietante: ¿podría la humanidad ser imitada exhaustivamente?, ¿es posible que nuestros dobles tecnológicos nos copien hasta volverse indistinguibles de nosotros en inteligencia y sensibilidad? En el diseño del doble aparece, de vuelta, la lógica de la astucia como base de toda imitación. Si la máquina puede imitar al creador hasta volverse indiscernible de él, este último puede ser reemplazado, superado u olvidado por sus creaciones. Esta astucia implica, además, preguntas angustiantes sobre cuál sería la identidad del propio ser humano en primer lugar. Si se lo puede imitar, ¿no se lo podría, también, fabricar? El ser humano, como padre trascendente de sus artefactos técnicos, se ve entonces complicado en su identidad, cayendo en esa inmanencia radical que Mark Fisher llama gothic flatline.

Cuadro de Metrópolis (1927) de Fritz Lang.

DISEÑO Y ANTROPOMIMÉTICA

La imitación de cuerpos humanos no es, sin embargo, una preocupación alucinada de la ciencia ficción. Como suele pasar, las ficciones literarias hiperbolizan preocupaciones presentes en nuestras formas de vida y entornos técnicos. Por ejemplo, en el diseño de prótesis y robots, Masahiro Mori acuñó el conocido concepto de valle inquietante (bukimi no tani genshō). Para Mori, los artefactos que imitan al cuerpo humano (prótesis o robots) se vuelven más inquietantes cuanto más se parecen a nuestros cuerpos, sin llegar a ser indistinguibles de ellos. R2D2 no es demasiado tenebroso, mientras que un androide cubierto de piel artificial con un rostro gesticulante puede darnos una serie de impresiones perturbadoras entre el asco y el temor. De igual modo, una mano prostética cubierta de piel artificial puede volverse, apenas notamos que es una prótesis, bastante más perturbadora que una “prótesis franca” de fibra de carbono. Parece que el juego de la imitación debe ser perfecto, o nos provoca una distancia molesta. Los escenarios intermedios, donde el objeto en cuestión se nos parece bastante pero no lo suficiente, nos provocan incomodidad y rechazo. Mori extrae una lección interesante de esta situación: a lo mejor podemos aprender a construir artefactos menos antropomiméticos, con los que sea posible entablar relaciones amigables, seguras y juguetonas, capaces de ampliar nuestro sentido del disfrute con las cosas. Encontramos un ejemplo cotidiano de esta situación en el diseño de los anteojos, que de ninguna manera imitan órganos humanos y, en esa divergencia con respecto al cuerpo orgánico, admiten exploraciones estéticas con los colores y tamaños de los marcos, etc. Imaginemos, en cambio, lo perturbador que resultaría un par de anteojos de color piel con pelo artificial en las patillas.

El valle inquietante de Mori remite a angustias y ansiedades como las que tienen los humanos en Westworld o Blade Runner. Los dobles artificiales nos hacen sospechar cuánto nosotros mismos pertenecemos, desde un comienzo, al mundo de las cosas, del que solemos creernos separados como amos. Si podemos ser imitados por objetos, parece que no hay una frontera radical entre nuestra propia naturaleza y la de los objetos. A las especulaciones de ciencia ficción y los problemas de diseño subyace una pregunta por la ontología de la existencia humana ¿Somos sujetos separados del mundo de las cosas, replegados en una interioridad independiente, como dicen las ontologías dualistas? ¿O nos constituimos en el vasto mundo de los objetos sin poseer en él un lugar excepcional? El juego de astucias del doble pone en discusión nuestra posición como sujetos trascendentes y separados de la naturaleza, posición que tambalea cada vez que discutimos las posibilidades de instrumentalización técnica del cuerpo humano.

“Si podemos ser imitados por objetos, parece que no hay una frontera radical entre nuestra propia naturaleza y la de los objetos. A las especulaciones de ciencia ficción y los problemas de diseño subyace una pregunta por la ontología de la existencia humana ¿Somos sujetos separados del mundo de las cosas, replegados en una interioridad independiente, como dicen las ontologías dualistas? ¿O nos constituimos en el vasto mundo de los objetos sin poseer en él un lugar excepcional?”

UN MAPA DE LA IMITACIÓN

lTal vez, antes de seguir, haga falta construir un mapa del valle inquietante. Una topografía de la imitación que nos ayude a pensar qué tipo de temores y expectativas están en juego. Podríamos empezar trabajando sobre los dobles no artificiales, es decir, las duplicaciones que se nos ofrecen en la naturaleza sin mediación técnica. Como afirma Foucault en Los anormales, el monstruo, en tanto noción jurídica, es siempre producto de una transgresión anterior, una transgresión en el momento de la concepción, es la consecuencia de la fornicación de los padres. Los gemelos, por ejemplo, eran considerados el producto de una infidelidad de la madre en la Edad Media. Y los hermanos siameses fueron una de las formas privilegiadas de lo monstruoso durante el Renacimiento, figura que hacía colapsar las ideas de unicidad en el individuo y que arrastra consigo multitud de problemas jurídico-religiosos. Estas “aberraciones” nos ponen frente a dos hipótesis. En primer lugar, hacen manifiestos el temor y la fascinación atávica del ser humano ante su propia duplicación. Después, nos permiten construir una genealogía del doble dentro del ámbito abyecto de lo monstruoso.

Pero si damos el paso hacia el doble artificial, nos encontramos con que la humanidad juega con la fantasía de crear ella misma vida desde tiempos remotos. Ahí está la figura del Golem para comprobar la insistencia de esta visión. Una criatura hecha de arcilla y lanzada a la vida por el rabino de Praga. El problema es que en esa creación todavía interviene la chispa divina. Para hacer ingresar a la técnica como vía de acceso a la imitación, hay que pensar en los autómatas, hijos mecánicos del hombre, que van desde Herón de Alejandría en el siglo I hasta el hombre-máquina de Jacques de Vaucanson en el siglo XVIII. Como ingeniero mecánico, pero también como médico, Vaucanson se propuso imitar en sus artefactos la circulación de la sangre, la digestión, el juego de los músculos, tendones, nervios, etc. No mucho después llegará el Dr. Frankenstein de Mary Shelley que produce su criatura con restos de humanos muertos y electricidad. Es posible que en ese relato aparezca por primera vez la pregunta que el artefacto lanza sobre su creador: “Soy tu obra, y seré dócil y sumiso para con mi rey y señor, pues lo sos por ley natural. Pero debes asumir tus deberes, los que me debes”. La vida artificial se vuelve contra el Dr. Frankenstein destruyendo su soberbia intención prometeica. Desde entonces la literatura -pero también la ciencia- parece poblarse de dobles técnicos que siguen distintas trayectorias.

Sería posible generar al menos dos líneas de imitación. Por un lado, el linaje del autómata que intenta imitar la fisiología humana y que se enlaza con el imaginario del robot en el siglo XX. Por otro, el linaje de la inteligencia artificial, que busca construir un intelecto similar al humano y que desata su potencia, sobre todo, en la era informática. Muchas veces estos caminos se cruzan para generar un humano artificial con su mismo aspecto y sus mismas capacidades cognitivas como los Nexus 6 de Blade Runner o los anfitriones de Westworld. Fuera del ámbito de la ficción, tenemos a la robot Sophia, a quien le otorgaron la ciudadanía saudí en 2017, programada para aprender, conversar y trabajar con humanos y también fabricada para tener un aspecto similar (aunque todavía distante). Hay entonces un devenir humano de la máquina que nos permitiría pensar qué tipo de relaciones generamos con nuestros artefactos. Por lo general, desde el autómata hasta Sophia, estas criaturas están pensadas como sirvientes, esclavos o cuerpos instrumentalizados que hacen el trabajo pesado que la humanidad sueña con dejar atrás. Pero los problemas bioéticos que no suelen emerger de las imitaciones inorgánicas, sí están presentes si damos el paso a lo orgánico. La clonación de la oveja Dolly 1996 abrió las puertas a un debate múltiple sobre la posibilidad de clones humanos. La propia Iglesia Católica se pronunció en un documento llamado “Reflexiones sobre la clonación” donde advierten: “La clonación humana se incluye en el proyecto del eugenismo y, por tanto, está expuesta a todas las observaciones éticas y jurídicas que lo han condenado ampliamente”. De modo que la posibilidad de imitación enfrenta, en un proceso cada vez más acelerado, problemas éticos que reemplazan los obstáculos técnicos. La pregunta ya no parece ser es si podemos fabricar humanos sino si debemos hacerlo.

Sophia, primera robot con ciudadanía.

Por otro lado, asumiendo el devenir humano de la máquina, quizá valga la pena preguntarse por el devenir máquina de la humanidad. O, dicho de otro modo, ¿hasta qué punto los componentes artificiales de nuestra composición nos permiten pensarnos todavía dentro del ámbito de lo natural? Vamos, ahora, a seguir la pista del juego de la imitación desde otro ángulo, que va desde la inteligencia artificial hasta las hormonas sintéticas. En el cruce entre el rendimiento deportivo, las consideraciones de salud y las normativas sobre el género, esta historia de astucias e imitaciones dice muchas cosas sobre nuestras propias identidades híbridas y desarmadas.

LAS HORMONAS DE TURING

No solamente los cuerpos pueden ser imitados: también podrían reproducirse artificialmente la inteligencia y, a lo mejor, la sensibilidad humanas. Alan Turing fue un gran ironista de la imitación, que tempranamente discutió que la inteligencia fuera una cualidad excepcionalmente humana. En un famoso artículo de 1950 propuso el test que hoy lleva su nombre, que permitiría decidir si una máquina es capaz de imitar a un ser humano con éxito, constituyendo una delimitación clave en la búsqueda de la inteligencia artificial. La prueba es relativamente simple: se coloca a un juez a interactuar verbalmente con dos interlocutores sin poder verlos. A partir de la interacción, el juez debe decidir cuál de esos interlocutores es un ser humano y cuál una máquina. Si no lo logra, la máquina habrá pasado el test y jugado con éxito el juego de la imitación. Turing era un convencido de las falencias del excepcionalismo humano. La inteligencia, para él, podía imitarse y reconstruirse artificialmente. Podemos pensar, a lo mejor, que Turing aportó un nuevo descentramiento de la perspectiva en la historia de heridas a nuestro narcisismo producidas por la ciencia moderna, señalada por Freud. Si Copérnico y Darwin lesionaron nuestro narcisismo, el primero al remover a nuestro planeta del centro del universo y el segundo al enrostrarnos nuestra continuidad biológica con los demás animales, Turing nos ofendería al mostrarnos que nuestra inteligencia no sería única ni imposible de reproducir. Sabernos imitables no nos convierte en modelos originarios de nuestras criaturas, sino que que destierra nuestra idea de excepcionalidad en el cosmos.

“Si Copérnico y Darwin lesionaron nuestro narcisismo, el primero al remover a nuestro planeta del centro del universo y el segundo al enrostrarnos nuestra continuidad biológica con los demás animales, Turing nos ofendería al mostrarnos que nuestra inteligencia no sería única ni imposible de reproducir. Sabernos imitables no nos convierte en modelos originarios de nuestras criaturas, sino que que destierra nuestra idea de excepcionalidad en el cosmos.”

Es, a lo mejor, menos conocida la historia del suicidio de Turing. Como criptógrafo hizo contribuciones fundamentales en la Segunda Guerra Mundial, ayudando a romper varios códigos ligados a la Máquina Enigma, utilizada por los Nazis para codificar sus mensajes. Sin embargo, su vida como héroe de guerra duraría poco. En 1952 Turing fue procesado y condenado por ser homosexual. En el juicio se le dio a elegir entre la cárcel y la libertad condicional. La condición que se puso para su libertad fue que aceptara un tratamiento hormonal con estrógenos, que le causaría una castración química y una incipiente ginecomastia (desarrollo de senos). Dos años después de la condena, Turing consumiría una manzana empapada de cianuro que le causaría la muerte. Hubo varias controversias en torno al episodio, considerado un suicidio por algunos y un accidente desafortunado por otros. En cualquier caso, es claro que Turing fue víctima de una práctica altamente violenta de intromisión sobre el cuerpo y su química endógena, por la que las autoridades británicas se disculparon públicamente hace algunos años.

La historia del uso de hormonas en el tratamiento de la homosexualidad se enmarca en lo que Preciado llama la producción prostética de la sexualidad. Las categorías de género de nuestra sociedad son más algo impuesto normativamente que meras descripciones de cómo los cuerpos son o funcionan. Se espera de nosotros que hagamos las veces de varones y mujeres, desempeñando una serie de roles sociales y formas de habitar el lenguaje. Y, también, se dispone de una serie de suplementos para producir esos desempeños del género interviniendo en el cuerpo sexuado: pastillas anticonceptivas, viagra, dildos y, también, hormonas sexuales sintéticas. Nuestro género no es un producto cultural que se adosa a una base natural dada, sino un conjunto de disposiciones a la vez culturales, simbólicas y técnico-materiales que se despliegan sobre la biología.

HORMONAS SINTÉTICAS Y JUEGOS DE IMITACIÓN

Sigamos, entonces, la pista de las hormonas sintéticas. La castración química de Turing nos parece hoy una práctica brutal propia de normas culturales superadas. Sin embargo, la imposición normativa de pautas de género sobre la biología está más cerca de lo que nos gustaría imaginar. La velocista Caster Semenya ganó consecutivamente dos medallas de oro en carrera en 800 metros en los Juegos Olímpicos de Londres (2012) y Río de Janeiro (2016). Los espectaculares progresos de Semenya en su juventud llevaron a la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) a exigirle tests de verificación de sexo (también sería sospechada de dopaje). De vuelta, vemos el miedo al juego de la imitación, que genera celos por la posible infracción de normativas socio-biológicas de género. Semenya, sospechaba la IAAF, podría no ser verdaderamente una mujer cis, obteniendo supuestas ventajas deportivas injustas por ello. Los estudios demostraron que es una mujer hiperandrogénica, es decir que sus gónadas producen más testosterona de la habitual en mujeres cis. La clasificación deportiva de las mujeres hiperandrogénicas ha dado lugar a varias controversias y juicios en las federaciones deportivas. Su biología les otorgaría, a juicio de algunas federaciones, ventajas competitivas inaceptables debido a la relación de la testosterona con el desarrollo de la fuerza y la velocidad. Desde 2018 (tras varias marchas y contramarchas) la IAAF estableció regulaciones que exigen a personas como Semenya someterse a una terapia hormonal para bajar sus niveles de testosterona.

Caster Semenya, atleta sudafricana especialista en la prueba de 800 metros, dos veces campeona olímpica.

La testosterna fue aislada por primera vez por el grupo Organon en Suiza en 1935. Ese mismo año, Leopold Ruzicka y Adolph Butendadt lograron sintetizar la hormona a partir del colesterol. Pocos años después se harían los primeros testeos de testosterona en humanos. La sustancia ha sido y es utilizada por varias razones y de diferentes maneras, que abarcan desde el tratamiento de hipogonadismo en varones cis hasta la reasignación sexo-genérica en varones trans. La hormona es una de las principales responsables del desarrollo de caracteres masculinos secundarios (vello facial, agravamiento de la voz, etc.), al tiempo que favorece el desarrollo de la masa muscular. En los años 40 comenzaron a desarrollarse los primeros esteroides anabólico androgénicos (EAAs), fundamentalmente como suplementos deportivos para incrementar la fuerza y el rendimiento. Se llaman esteroides por razones ligadas a su composición química, anabólicos porque estimulan el desarrollo de la masa muscular (el anabolismo es el aspecto del metabolismo que crea tejidos) y androgénicos por su relación con los caracteres masculinos secundarios (hasta hoy no se han sintetizado anabólicos completamente libres de efectos androgénicos). En 1976 fueron incluidos en la lista de sustancias prohibidas por el Comité Olímpico. Sin embargo, existen varias competencias donde su uso es legal o no hay testeos suficientes como para impedir su uso generalizado. Tal vez la más característica es el fisicoculturismo o bodybuilding.

En eventos de alto perfil como Mr. Olympia o Arnold Sports Festival se asume que el consumo de EAAs es una práctica habitual. Muchas sustancias anabólicas están prohibidas en los papeles -incluso son ilegales en varios países- pero su consumo no siempre es controlado efectivamente por las asociaciones deportivas. Daniel Secarecci, el fisicoculturista más pesado del que se tengan registros, llegó a subirse a los podios pesando 135 kg (normalmente pesa 150), con una estatura de 1,88 m y unas proporciones de tejido graso/tejido bajísimas. Evidentemente, esas masas magras son imposibles de lograr sin el aporte de sustancias químicas exógenas. En la comunidad se habla, entonces, de atletas químicos y naturales para diferenciar a los que utilizan anabólicos de los que no.

Daniele Seccarecci (1980 – 2013) fue un culturista italiano.

La testosterna fue aislada por primera vez por el grupo Organon en Suiza en 1935. Ese mismo año, Leopold Ruzicka y Adolph Butendadt lograron sintetizar la hormona a partir del colesterol. Pocos años después se harían los primeros testeos de testosterona en humanos. La sustancia ha sido y es utilizada por varias razones y de diferentes maneras, que abarcan desde el tratamiento de hipogonadismo en varones cis hasta la reasignación sexo-genérica en varones trans. La hormona es una de las principales responsables del desarrollo de caracteres masculinos secundarios (vello facial, agravamiento de la voz, etc.), al tiempo que favorece el desarrollo de la masa muscular. En los años 40 comenzaron a desarrollarse los primeros esteroides anabólico androgénicos (EAAs), fundamentalmente como suplementos deportivos para incrementar la fuerza y el rendimiento. Se llaman esteroides por razones ligadas a su composición química, anabólicos porque estimulan el desarrollo de la masa muscular (el anabolismo es el aspecto del metabolismo que crea tejidos) y androgénicos por su relación con los caracteres masculinos secundarios (hasta hoy no se han sintetizado anabólicos completamente libres de efectos androgénicos). En 1976 fueron incluidos en la lista de sustancias prohibidas por el Comité Olímpico. Sin embargo, existen varias competencias donde su uso es legal o no hay testeos suficientes como para impedir su uso generalizado. Tal vez la más característica es el fisicoculturismo o bodybuilding.

En eventos de alto perfil como Mr. Olympia o Arnold Sports Festival se asume que el consumo de EAAs es una práctica habitual. Muchas sustancias anabólicas están prohibidas en los papeles -incluso son ilegales en varios países- pero su consumo no siempre es controlado efectivamente por las asociaciones deportivas. Daniel Secarecci, el fisicoculturista más pesado del que se tengan registros, llegó a subirse a los podios pesando 135 kg (normalmente pesa 150), con una estatura de 1,88 m y unas proporciones de tejido graso/tejido bajísimas. Evidentemente, esas masas magras son imposibles de lograr sin el aporte de sustancias químicas exógenas. En la comunidad se habla, entonces, de atletas químicos y naturales para diferenciar a los que utilizan anabólicos de los que no.

En el mundo del fitness, donde se combinan discusiones sobre rendimiento deportivo y estética, las sospechas de dopaje en atletas, especialmente en modelos masculinos, son habituales. Cierto culturismo de competición, donde se presume el uso generalizado de esteroides, es después de todo una pasión para pocas personas: los niveles de hipertrofia muscular de los grandes culturistas, visiblemente químicos, son ajenos a los patrones sociales de belleza (en el caso de las culturistas mujeres esto es todavía más acentuado). Pocas personas, incluso entre quienes persiguen modelos de belleza hegemónicos, sueñan con cuerpos mutantes como los que se ven en Mr. o Ms. Olympia. Podemos decir que los fisicoculturistas desempeñan un biodrageo hiperbólico de la masculinidad que termina por constituir una forma de parodia, lo que los pone en el terreno de lo abyecto y lo monstruoso antes que entre los modelos hegemónicos de belleza.

Otras figuras del culturismo, con pretensiones de mutación menos radicales, buscan construir cuerpos atléticos (incluso exagerados o muy difíciles de lograr para la mayoría de las personas), pero sin los costados monstruosos y mutantes del culturismo extremo. Esto ha dado lugar a una nueva generación de aesthetic bodybuilders y atraído la atención de varones cis a las competencias de physique, con parámetros antes prevalecientes entre culturistas cis-mujeres. Este tipo de culturistas busca desarrollar menos hipertrofia y más definición, manteniendo masas magras superiores a las habituales pero que no alcanzan las corporalidades gigantes que podemos ver en las grandes competencias. Muchos de estos nuevos aesthetics llevan una vida más ligada a las redes sociales que a las competiciones homologadas. Por ejemplo, Zac Aynsley maneja una cuenta de Instagram de 1.400.000 seguidores.

Zac Aynsley, atleta e instagramer.

Por lo general, los varones de la generación aesthetic también consumen esteroides, solo que con objetivos diferente de la de los grandes bodybuilderes y, por lo tanto, recurriendo a sustancias menos potentes o en dosis menores. El juego de la imitación también aparece acá. En lugar de esculpirse cuerpos mutantes, los aesthetic buscan cuerpos químicos que se vean naturales y se amolden más a modelos corporales hegemónicos. Con eso emergen también las discusiones del juego de la imitación. ¿Cómo saber si tu modelo de fitness favorito usa anabólicos? ¿Cómo detectar si es un “atleta natural” o un atleta químico haciéndose pasar por natural? Encontramos una guía interesante para conocer este mundillo en el canal de YouTube Villano Fitness.

El host del canal es un culturista español que comenzó a utilizar esteroides hace algunos años, lo hizo público y decidió entonces desdoblar sus audiencias. Conservó su viejo canal, Héroe Fitness, para consejos sobre entrenamiento en general, reservando el nuevo canal para discutir desprejuiciada y abiertamente el “culturismo no natural”. Allí aporta información sobre anabólicos, comenta experiencias personales y, también, da algunas claves sobre qué mezclas químicas deben usar los aesthetic.

POLÍTICA DESDE POSICIONES OBJETIVADAS.

Algunas figuras de la imitación y la duplicación son estrategias de astucia y contra-astucia. Las ansiedades ontológicas de los seres humanos ante los juegos de imitación son indiferentes, por lo que vimos, a la frontera que separa realidad de ficción. La angustia por la posibilidad de ser engañados por imitadores atraviesa la literatura, la cultura de masas, el diseño de prótesis, la interacción con robots, la inteligencia artificial, el deporte de competición y el fisicoculturismo, y esta colección de casos seguramente sea parcial y limitada. Tenemos una hipótesis interpretativa sobre esta angustia: a lo mejor, responde al hecho de que nos obliga a invertir la perspectiva sobre nuestra propia ontología, pensándonos más en continuidad con el mundo de las cosas que fuera de ellas. Llamaremos política desde posiciones objetivadas al conjunto de posibilidades que se abren si atravesamos esa angustia y nos pensamos desde ese plano de inmanencia donde no estamos separados de los objetos. Creemos que una política aceleracionista, que logre una reapropiación activa de las fuerzas sociales y técnicas desplegadas en la modernidad bajo la égida del capital, debe asumir estas posiciones objetivadas como sitios de enunciación y experimentación.

Singleton lee en el anhelo de los viajes espaciales los principios de formas más generales de pensamiento y acción. La escapología no es posible para un sujeto que se quiere exterior a sus ambientes y se enfrenta a ellos como dominador. En cambio, solamente quien sea capaz de pensarse desde una mirada auto-objetivante puede transitarla con éxito: “el hombre cazado tiene que aprender a interpretar sus propias acciones desde el punto de vista del depredador”. El diseño de artefactos para expandir la escapología no se realiza contra, sino a través de la alienación. Si se encuentra alienado el sujeto que ha sido puesto en el lugar de objeto, perdiendo la posición de una subjetividad autónoma o pura, las prácticas de la astucia que aporta Singleton (y las que sumamos en esta lectura) son también prácticas de auto-objetivación. Se trata, en todas ellas, de ponerse a sí mismo en la posición objetivada de quien se sabe en continuidad con el mundo de sus medios cósicos. Esto implica aceptar que los medios de los que disponemos tienen una lógica propia, que no es posible forzar desde fuera, y que por lo tanto es preciso conocer, acompañar y manipular parcialmente haciéndonos parte de contextos objetivos amplios.

En última instancia, es pertinente la pregunta: ¿de qué tratamos de escapar?la trayectoria de la máquina se humaniza y lo humano se enfrenta, cada vez más, con su propia condición artefactual, imitable, fabricable. Es posible que estas trayectorias no se completen, que no alcancemos a ver una máquina indistinguible de lo humano ni un humano totalmente maquínico. Sin embargo, la posición actual, aunque intermedia, ya nos permite generar la pregunta sobre si la identidad humana -una identidad, por otro lado, históricamente fechada que nace en la Ilustración- no está alcanzando sus propios límites. ¿Es el ser humano, tal y como lo entendimos hasta ahora, una categoría de la que escapar? Tal vez haga falta indagar ese afán de reinscribir lo humano en el interior de las leyes naturales, como dice Rosi Braidotti. En su lugar, ella propone la abolición del binarismo que separa naturaleza de cultura.

“La trayectoria de la máquina se humaniza y lo humano se enfrenta, cada vez más, con su propia condición artefactual, imitable, fabricable. Es posible que estas trayectorias no se completen, que no alcancemos a ver una máquina indistinguible de lo humano ni un humano totalmente maquínico. Sin embargo, la posición actual, aunque intermedia, ya nos permite generar la pregunta sobre si la identidad humana -una identidad, por otro lado, históricamente fechada que nace en la Ilustración- no está alcanzando sus propios límites.”

La escapología, la astucia y el juego de la imitación pueden generalizarse hacia la enunciación de una política desde posiciones objetivadas. A lo mejor, es posible pensar una libertad que no pertenece a un sujeto separado del mundo sino a la administración técnica de los entornos objetivos que co-construimos y nos constituyen, incluyendo nuestros cuerpos e inteligencias. El siglo XX estuvo caracterizado por el miedo a la alienación del humano en la técnica. Desde la protesta contra las burocracias y los grandes aparatos administrativos, hasta los reparos contra intervención sobre el cuerpo, parece que buena parte del pensamiento del siglo pasado (Weber, Heidegger, la Escuela de Frankfurt, el existencialismo, la fenomenología, por citar algunos ejemplos) reclamó contra la conversión de los seres humanos en objetos de intervención técnica. Con todo, parece que el intento por trazar fronteras claras que separen a los seres humanos de los objetos técnicos estaría condenado al fracaso. Las transformaciones técnicas y sociales ponen cada vez de nuevo en cuestión las delimitaciones que harían de los seres humanos seres excepcionales o únicos. Por lo demás, en un contexto de preocupaciones ecológicas y discusiones políticas en torno a la intervención sobre los cuerpos, parece que las posiciones objetivadas se convierten en el sitio de enunciación indispensable de la política. Más que de reponer fronteras que nos confirmen nuestra originariedad y expulsen el juego del doble, se trataría de convertir las maneras como hemos de ser objetivados en los espacios básicos de nuestra política. Por eso, la escapología, la astucia y el juego del doble nos ofrecen, al final, una posibilidad de libertad mediante la auto-transformación. “La cosa que escapa a la trampa no es la cosa que fue atrapada en ella”, dice Singleton. La exploración de lo desconocido nos espera en el espacio oscuro, pero también en los confines maleables de los cuerpos que somos.

JUAN MATTIO (1983) fue editor de las revistas culturales “Juguetes Rabiosos”, “La Granada” Y “Sonámbula”. Su novela Tres veces luz obtuvo una mención en el premio Casa de las Américas en 2015 y fue editada en Negro Absoluto. En 2017 la Biblioteca Nacional le otorgó una beca de investigación para trabajar sobre la obra de Ricardo Piglia. En 2018 recibió una beca de creación del Fondo Nacional de las Artes para escribir su segunda novela. Coordina talleres de lectura y escritura. Es parte de “Synco”, observatorio de tecnología, ciencia ficción y futuros.

FACUNDO NAHUEL MARTÍN (1984) es Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde también da clases. Escribió los libros Marx de vuelta. Hacia una teoría crítica de la modernidad (El Colectivo, 2914) y Pesimismo emancipatorio. Marxismo y psicoanálisis en el pensamiento de T. W. Adorno (Marat, 2018). Edita la revista Intersecciones y es parte de Proyecto Synco, escribe sobre ciencia ficción, cambio tecnológico y cuerpos intervenidos desde una perspectiva materialista y crítica.

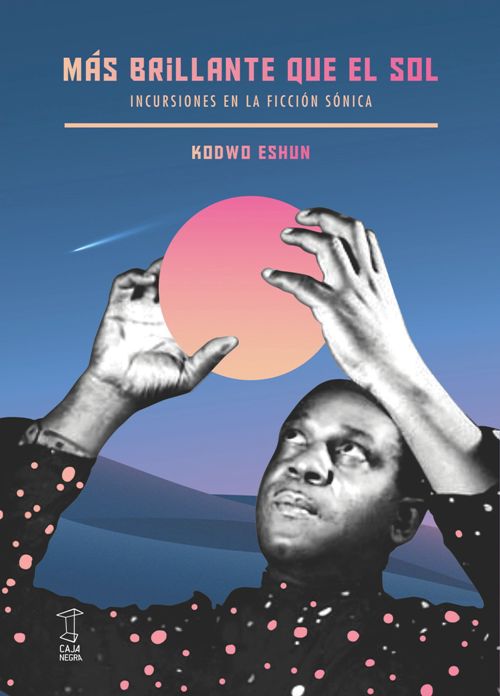

TÍTULOS RELACIONADOS