EL CÓDIGO DEL DINERO Y LA AUTOMATIZACIÓN

EL CÓDIGO DEL DINERO Y LA AUTOMATIZACIÓN

Compartimos un capítulo de Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, de Franco “Bifo” Berardi.

La ideología neoliberal insiste en entronizar la desregulación como máxima expresión de una cultura de la libertad. Nada más lejos de la verdad. Desde los años ochenta, es posible advertir dos procesos simultáneos: el primero es la abolición o el debilitamiento de las limitaciones legales a la actividad empresarial, en particular a la de las corporaciones globales, que han ido desplazando sus inversiones de las áreas del mundo con mayor regulación a otras más desreguladas. Pero esta libertad de las empresas globales, en general, ha sido la causa del empeoramiento de las condiciones de vida y del salario de los trabajadores, como así también de la destrucción del entorno natural y urbano.

Por otra parte, la desregulación económica no ha supuesto una mayor libertad para los ciudadanos, no al menos para los ciudadanos trabajadores. Poco a poco las restricciones se han desplazado del dominio legal al ámbito lingüístico, especialmente al tecnolenguaje de las finanzas y los criptocontratos. La ética financiera no es una cuestión de leyes, reglas morales o mandatos políticos; antes bien, es algo inscripto en un conjunto de reglas técnicas que es preciso seguir para poder acceder al sistema.

La ubicuidad cada vez más extendida del dinero en la esfera económica constituye el rasgo distintivo del capitalismo financiero de nuestra época, al que cabría denominar semiocapital, ya que en él los signos adquieren el lugar más destacado dentro del proceso de producción. El dinero sin duda es un signo, y uno que tiene una historia. Mientras que en el capitalismo industrial del pasado era un signo referencial, encargado de representar una determinada cantidad de cosas físicas, hoy es un signo autorreferencial que ha adquirido el poder de movilizar y desmantelar las fuerzas sociales de producción. Desde el fin del régimen del intercambio monetario fijo, el juego arbitrario de la especulación financiera ha conquistado un lugar central en la economía global. La consecuencia de ello es que todas las relaciones entre las cosas se vuelven aleatorias y todas las relaciones entre las personas, precarias. En simultáneo, el ámbito financiero creció hasta convertirse en la fuerza general de inscripción de una forma automática abstracta de regular la vida social. La dinámica de la deuda, en particular, ha penetrado en la sociedad hasta terminar subyugándola, obligando a las personas a interactuar con el sistema bancario y a aceptar el lenguaje de las inversiones.

En determinado momento, sobre todo en vísperas del colapso financiero de septiembre de 2008, muchas personas que, como yo, no tenemos ningún interés especial por la ciencia financiera nos vimos obligadas a tratar de entender las palabas incomprensibles que balbuceaban los agentes financieros, en un último intento por resistir la agresión que la abstracción financiera había causado en nuestras vidas concretas.

“El ámbito financiero creció hasta convertirse en la fuerza general de inscripción de una forma automática abstracta de regular la vida social. La dinámica de la deuda, en particular, ha penetrado en la sociedad hasta terminar subyugándola, obligando a las personas a interactuar con el sistema bancario y a aceptar el lenguaje de las inversiones.”

A comienzos del nuevo siglo, la crisis de la burbuja puntocom disolvió cualquier espejismo de que fuera posible establecer una alianza entre los trabajadores cognitivos y los capitales de riesgo que a principios de los años noventa habían permitido la creación y la proliferación de la red. Tras esta primera crisis de la economía virtual en el año 2000, los desempoderados trabajadores cognitivos ingresaron al ciclo de la precarización. De allí en más, la sociedad en su conjunto se vio atacada por la amenaza de una deuda metafísica.

Esto escribe Jean Baudrillard a fines de los años noventa:

[La] deuda jamás será devuelta. Ninguna deuda será devuelta. Las cuentas definitivas jamás tendrán lugar. Si el tiempo nos es contabilizado, los capitales ausentes están, en cambio, más allá de toda contabilidad. Si los Estados Unidos se encuentran ya en ruptura virtual de pago, ello no tendrá consecuencia alguna: no habrá Juicio Final para esta bancarrota virtual. Basta con pasar al plano exponencial o a la virtualidad para quedar libre de toda responsabilidad al no haber ya referentes, ningún mundo referencial con el cual medirse.[1]

Esta predicción resultó errada: la orbitalización de la deuda fracasó. La deuda que solía flotar a nuestro alrededor ha caído y hoy asola a la economía. Con el propósito de enfrentar esta desorbitalización de la deuda, la clase financiera multiplicó sus intentos de crear valor de la nada. Pero, para ello, redujo a la nada los productos del trabajo social. A medida que la sociedad paga la deuda metafísica, una suerte de agujero negro va devorando toda la riqueza producida durante los últimos doscientos años, en particular en Europa. El mercado de derivados de crédito es el lugar en el que se produce el reemplazo de la producción por la destrucción. Desde los años ochenta, cuando los “futuros” se convirtieron en un lugar común dentro de los mercados desregulados, los agentes financieros comenzaron a invertir su dinero de manera paradójica: si ganan, cobran dinero; si pierden, cobran más dinero de los seguros de permuta por incumplimiento crediticio y otros trucos financieros semejantes.

El viejo modelo de acumulación industrial se basaba en el ciclo D-M-D (Dinero-Mercancía-más Dinero). El nuevo modelo de acumulación financiera se basa en el ciclo D-D-D (Dinero-Depredación-más Dinero), que a su vez implica lo siguiente: Dinero-Empobrecimiento social-más Dinero. Este es el origen del agujero negro que con gran velocidad consume el legado del trabajo industrial y las propias estructuras de la civilización moderna. Como un imán y un destructor del futuro, el capitalismo financiero se apodera de la energía y los recursos, transformándolos en una abstracción monetaria: es decir, en nada. En 2008, tras el derrumbe del mercado de derivados de crédito estadounidense y la quiebra de Lehmann Brothers, se declaró una emergencia financiera. Como consecuencia de ello, se obligó a la sociedad a pagar los temerarios costos causados por la dinámica financiera.

“El viejo modelo de acumulación industrial se basaba en el ciclo D-M-D (Dinero-Mercancía-más Dinero). El nuevo modelo de acumulación financiera se basa en el ciclo D-D-D (Dinero-Depredación-más Dinero), que a su vez implica lo siguiente: Dinero-Empobrecimiento social-más Dinero.”

LENGUAJE Y DINERO

La autorreferencialidad del sistema monetario es una condición que impone la actual transformación de la economía en un sistema eminentemente financiero. De hecho, la acumulación financiera se basa ante todo en la automatización de la relación entre los algoritmos financieros y la dinámica de producción e intercambio. La función financiera (dependiente, alguna vez, de los intereses generales del capitalismo) se ha convertido en el lenguaje automatizado de la economía, una sobrecodificación que subyuga la esfera de la realidad (la producción y el intercambio) a una racionalidad matemática que no es inherente a la racionalidad de la propia producción.

En 1971, la decisión de Nixon de emancipar el dólar estadounidense del régimen universal de cambio fijo estableció la noción de que la variable financiera era independiente de cualquier referente y solo se basaba en el poder arbitrario de la autorregulación y la autoafirmación. Por su parte, la creación de la red digital le abrió el camino a la automatización de la relación entre el código financiero y la dinámica económica, con lo que la vida social se vio sujeta a la semiotización financiera.

La teoría estructural de Chomsky se basa en la idea de que es posible intercambiar signos lingüísticos en el banco de las estructuras compartidas: lo que hace posible el intercambio es una competencia cognitiva común. Por ende, el lenguaje es, como el dinero, un equivalente general, un traductor universal de distintos bienes. Podemos intercambiarlo todo por dinero, así como podemos intercambiarlo todo por palabras.[3]

Pero, además, el dinero (al igual que el lenguaje, por supuesto) es una herramienta que permite la movilización de energías, un acto de autoexpansión pragmático. En la esfera del capitalismo financiero, el dinero cuenta menos como un indicador que como un factor de movilización. Sirve para provocar participación o sumisión. Prestemos atención a la realidad de la deuda, prestemos atención a los horribles efectos del empobrecimiento y la explotación que la deuda provoca en el cuerpo de la sociedad. La deuda es la transformación del dinero en un chantaje. El dinero, que supuestamente tiene la intención de medir el valor, se ha convertido en una herramienta de dominación psíquica y social. La deuda metafísica vincula el dinero con el lenguaje y la culpa. La deuda es culpa, y en cuanto culpa ingresa en el dominio del inconsciente, en el que moldea el lenguaje en conformidad con estructuras de poder y sumisión.

“La deuda es la transformación del dinero en un chantaje. El dinero, que supuestamente tiene la intención de medir el valor, se ha convertido en una herramienta de dominación psíquica y social.”

El dinero y el lenguaje tienen algo en común: en el mundo físico no son nada, pero aun así, en la historia de la humanidad, lo mueven todo. Las palabras llevan a las personas a creer, las palabras forjan expectativas y el impulso a actuar en procura de determinadas metas. Las palabras son herramientas de persuasión y de movilización de energías psíquicas. El dinero actúa de manera similar, basado en la confianza y la credibilidad de que un pedazo de papel representa todo lo que se puede comprar y vender en el mundo.

En “El dinero: tarjeta de crédito del pobre”, capítulo 14 de Comprender los medios de comunicación, McLuhan escribe:

“El dinero habla” porque es una metáfora, una transferencia, un puente. Como las palabras y el lenguaje, el dinero es un almacén de trabajo, conocimientos y experiencia alcanzados en común. No obstante, el dinero también es una tecnología especializada como la escritura; y, como la escritura, intensifica el aspecto visual del discurso y del orden; y, así como el reloj separa visualmente el tiempo del espacio, el dinero diferencia el trabajo de las demás funciones sociales. Incluso hoy en día, el dinero es un lenguaje en que se traduce el trabajo del granjero en el trabajo del barbero, médico, ingeniero o fontanero. Como extensa metáfora social, puente o traductor, el dinero –como la escritura– acelera los intercambios y estrecha los lazos de interdependencia en cualquier comunidad.[3]

El dinero es una herramienta que permite la simplificación de las relaciones sociales y hace posible la automatización de los actos de enunciación. Pero mientras que el autómata industrial era mecánico, termodinámico y se componía de “muchos órganos mecánicos e intelectuales, de tal modo que los obreros mismos solo están determinados como miembros conscientes de tal sistema”, el autómata digital es electrocomputacional, implica el sistema nervioso y se despliega en redes de conexión electrónica y nerviosa.[4] El autómata bioinformático es el producto de la inserción del autómata digital en el flujo de las interacciones sociolingüísticas.

LA ABSTRACCIÓN Y EL AUTÓMATA

Durante el siglo pasado, la abstracción fue la principal tendencia de la historia general del mundo, en ámbitos tan distintos como el arte, el lenguaje y la economía. Es posible definir la abstracción como la extracción mental de un concepto a partir de una serie de experiencias reales, pero también como la separación de la dinámica conceptual de los procesos corporales. Desde el momento en que Marx habló de “trabajo abstracto” para referirse a la actividad laboral como algo separado de la producción útil de cosas concretas, sabemos que dicha abstracción es un motor potente. Gracias a la abstracción, el capitalismo logró separar el proceso de valorización del proceso material de producción. Al convertirse el trabajo productivo en un proceso de infoproducción, la abstracción pasa a ser la principal fuente de acumulación, y la condición necesaria para la automatización. La automatización es la inserción de la abstracción en la máquina de la vida social, con el consecuente reemplazo de una acción (física y cognitiva) por un motor técnico. Desde el punto de vista de la historia cultural, la primera parte del siglo XX está marcada por la emancipación de los signos de su estricta función referencial: es posible ver esto como la tendencia general de la Modernidad tardía, una tendencia dominante tanto en la literatura y el arte como en la ciencia y la política.

En la segunda parte del siglo, sin embargo, es el signo monetario el que reclama su autonomía, y desde la decisión de Nixon, tras un proceso de desregulación monetaria, quedó firmemente establecido que la dinámica monetaria se autodefine de manera arbitraria: el dinero pasó de tener una significación referencial a tener otra autorreferencial. Esto era necesario para la automatización de la esfera monetaria, y para la sumisión de la vida social a esta esfera de abstracción.

La automatización, que es electrónica, no representa tanto trabajo físico como conocimiento programado. En la medida en que el trabajo es reemplazado por el puro movimiento de la información, el dinero como almacenamiento del trabajo se fusiona con formas informáticas de crédito.[5]

La tecnología de Gutenberg creó una nueva y extensa república de las letras y dio lugar a mucha controversia en cuanto a los límites de los campos de la literatura y de la vida. El dinero signo, basado en la tecnología de la imprenta, creó nuevas y rápidas dimensiones de crédito incompatibles con la inerte masa del metal precioso y con el dinero mercancía. Y, sin embargo, todos los esfuerzos iban encaminados a que el nuevo y veloz dinero se com- portara como los lentos transportes de metales preciosos. J.M. Keynes describe esta política en su Tratado sobre el dinero: “Finalmente, la larga edad del Dinero Mercancía ha dejado paso a la del Dinero Signo. El oro ha dejado de ser moneda, tesoro, reivindicación tangible de riqueza, cuyo valor no puede escurrirse, siempre que su posesor individual se aferre a la sustancia en sí. Se ha convertido en algo mucho más abstracto, un simple patrón de valor; y solo conserva su categoría nominal porque de vez en cuando se lo pasan entre sí un pequeño grupo de Bancos Centrales, y en cantidades bastante modestas”.[6]

Solo si se la abstrae (es decir, si se la separa de su referente y del cuerpo) la dinámica monetaria puede automatizarse, someterse a las reglas de una esfera de significación no referencial y a la atribución de valor. La información toma el lugar de las cosas, y las finanzas –que alguna vez fueran la esfera en que los proyectos productivos podían encontrar el capital, y en el que el capital podía encontrarse con los proyectos productivos– se emancipan de las limitaciones de la producción física: el proceso de valorización del capital (el aumento del dinero invertido) ya no pasa por la creación de valor de uso. Al cancelarse el referente y permitirse la acumulación financiera por la mera circulación de dinero, la producción de bienes resulta superflua para la expansión financiera. La acumulación de valor abstracto depende del sometimiento de la población a la deuda, y de la depredación de los recursos existentes. Esta emancipación de la acumulación del capital de la producción de cosas útiles tiene por resultado un proceso de aniquilación del bienestar social.

En la esfera de la economía financiera, la aceleración de la circulación y la valorización implica la eliminación de la utilidad concreta de los productos, debido a que cuanto más rápidamente circule la información más rápido se acumulará el valor. La información puramente financiera es la más veloz de todas las cosas, mientras que la producción y distribución de bienes es lenta. El proceso de concreción del capital –a saber, el intercambio de bienes por dinero– retrasa el ritmo de la acumulación monetaria. Lo mismo ocurre en el ámbito de la comunicación: cuanto menos significado lleve el mensaje, más rápido habrá de moverse, dado que la producción e interpretación de sentido exigen tiempo, mientras que la circulación de información pura sin significado es instantánea.

“La acumulación de valor abstracto depende del sometimiento de la población a la deuda, y de la depredación de los recursos existentes. Esta emancipación de la acumulación del capital de la producción de cosas útiles tiene por resultado un proceso de aniquilación del bienestar social.”

En los últimos veinte años, las computadoras, los intercambios electrónicos, los fondos oscuros, las flash orders [práctica del denominado trading de alta frecuencia], los intercambios múltiples, los mercados de valores alternativos, los brokers de acceso directo al mercado, los derivados del mercado extrabursátil y el trading de alta frecuencia alteraron totalmente el panorama financiero, y en particular la relación entre los operadores humanos y los autómatas algorítmicos capaces de autodirigirse. Cuando más se borra la referencia a las cosas físicas, los recursos físicos y el cuerpo, más se puede acelerar la circulación de flujos financieros. Es por ello que al final de este proceso de abstracción-aceleración el valor no emerge como una relación física entre el trabajo y las cosas, sino antes bien como la autorreplicación infinita de intercambios virtuales de nada con nada.

LA INSCRIPCIÓN DE REGLAS

Algunos agentes tecnofinancieros de mente abierta, como así también algunos grupos de activistas sociales, promueven la idea de que las monedas alternativas podrían ayudarnos a salir de la trampa financiera desde adentro.

A los agentes financieros de mente abierta los mueve la convicción libertaria de que la esfera económica debe ser totalmente libre del Estado y de cualquier control monetario centralizado. Los mueve la búsqueda de una posibilidad de democratizar la esfera financiera.

No sé si es posible subvertir la función del dinero o utilizarlo como una herramienta para desvincular a la vida social y a la producción del capitalismo financiero que en la actualidad emplea la dinámica monetaria como una herramienta para el sometimiento del trabajo y el conocimiento.

La experiencia nos indica que el dinero puede funcionar como un automatizador, el gran automatizador de la vida social. La experiencia nos indica que liberar los espacios en los que vivimos del intercambio y la codificación monetaria (por medio de la insolvencia o de intercambios no monetarios) es el modo de crear espacios de autonomía.

La insolvencia es el modo más efectivo de resistir el chantaje financiero responsable de la destrucción sistemática de la sociedad. Pero la insolvencia organizada solo es posible cuando la solidaridad social es fuerte, y en las condiciones actuales los vínculos de solidaridad son débiles.

“La experiencia nos indica que liberar los espacios en los que vivimos del intercambio y la codificación monetaria (por medio de la insolvencia o de intercambios no monetarios) es el modo de crear espacios de autonomía.”

Aunque ha habido enormes manifestaciones en las calles, después las personas no consiguieron mantener viva la solidaridad durante mucho tiempo. Es por ello que a lo largo de los últimos años la insolvencia –el rechazo activo a pagar deudas e impuestos injustos, la negación a pagar por los servicios básicos, la ocupación permanente de espacios y edificios y el sabotaje a la austeridad– no ha logrado echar raíces en la escena social.

En los últimos tiempos, han aparecido en muchos países de Europa formas rudimentarias de monedas alternativas para intercambios locales, a las que se suman otras experiencias, como el intercambio de tiempo y bienes y servicios básicos. Pero las monedas comunitarias solo pueden convertirse en una forma de intercambio significativa si existe una solidaridad social lo suficientemente fuerte como para fomentar la confianza y la ayuda mutua.

Algunos programadores muy habilidosos promueven formas más sofisticadas de monedas alternativas: el Bitcoin probablemente sea la más conocida. Generar dinero es un problema técnico, pero reemplazar el dinero financiero por un dinero alternativo es un problema de confianza.

Las monedas alternativas podrían ayudar a alterar el juego, es bastante posible, y hasta cierto punto ya está ocurriendo. Pero no queda claro cómo estas alternativas podrían funcionar como sustitutos de una falta más fundamental de solidaridad social.

Por otra parte, el dinero algorítmico también podría funcionar como la herramienta definitiva de la automatización: automatización del comportamiento, del lenguaje, de las relaciones, de la evaluación y del intercambio. Sin importar cuáles sean las intenciones de los mineros de Bitcoins, su acción monetaria habrá de elevar el nivel de automatización de la esfera de intercambio social.

Lo que me interesa es la automatización tecnolingüística de las relaciones entre las personas, que hace que las relaciones económicas y financieras ya no sean el objeto de una negociación ética ni de una decisión política. Cada vez más, estas se inscriben en el código que da acceso a determinados servicios, o a determinadas posibilidades de conseguir un empleo, y así sucesivamente.

La tendencia actual avanza hacia la codificación de las relaciones personales en el lenguaje de la programación: las criptomonedas y los criptocontratos fomentan aún más la transformación de las relaciones entre personas en la ejecución de un programa, una secuencia de actos que es preciso cumplir para acceder al paso siguiente. La función normativa de la ley se ve sustituida por las implicancias automáticas de agentes humanos reducidos a funciones meramente operacionales. Lo que hizo posible la superación del sistema industrial fue la traducción de actos físicos en piezas de información. La automatización de la interacción lingüística y el reemplazo de los actos cognitivos y afectivos por secuencias y protocolos algorítmicos es la principal tendencia de la mutación en curso.

__________

[1] Jean Baudrillard, Pantalla total, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 155.

[2] Noam Chomsky, Estructuras sintácticas, México, Siglo XXI, 1974; Noam Chomsky, Aspectos de la teoría de la sintaxis, Madrid, Aguilar, 1970.

[3] Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Barcelona, Paidós, 1996, p. 151.

[4] Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Vol. 2, México, Siglo XXI, 1971, p. 218.

[5] Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación, op. cit., p. 155.

[6] Ibíd.

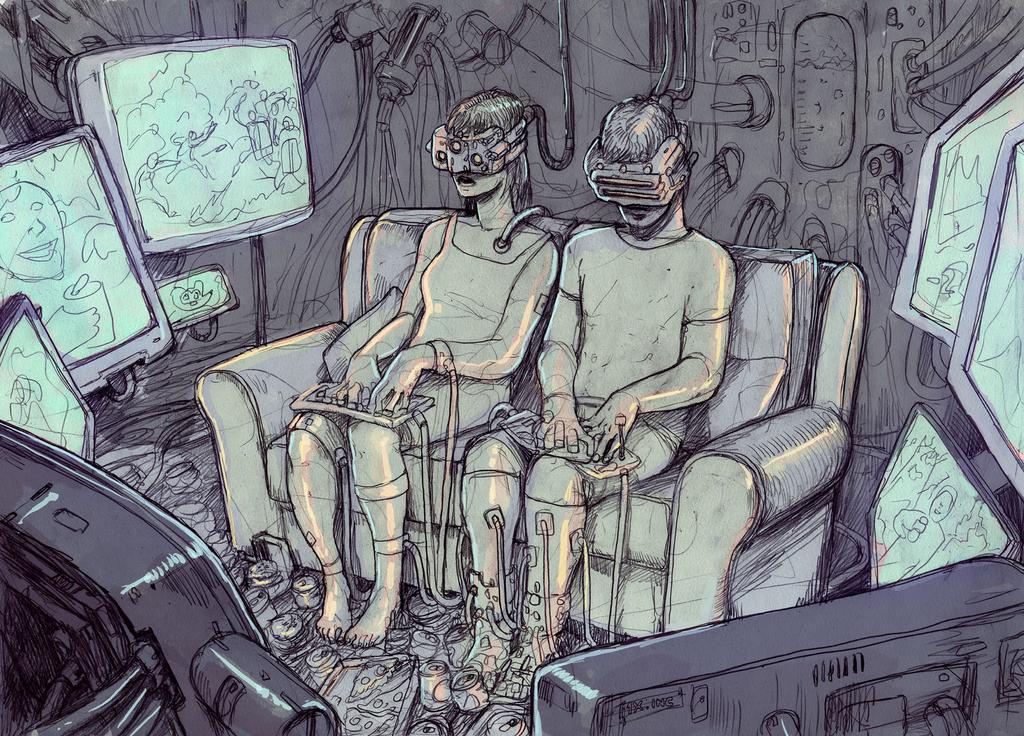

*Las imágenes incluidas en este posteo pertenecen a f1x-2.