2020: AÑO WILLIAM VIRUS

2020: AÑO WILLIAM VIRUS

Por Pablo Schanton

“Why do people never say what they mean?

/ Why do people just repeat what they read?”

The The, Three Orange Kisses From Kazan, Decoder soundtrack

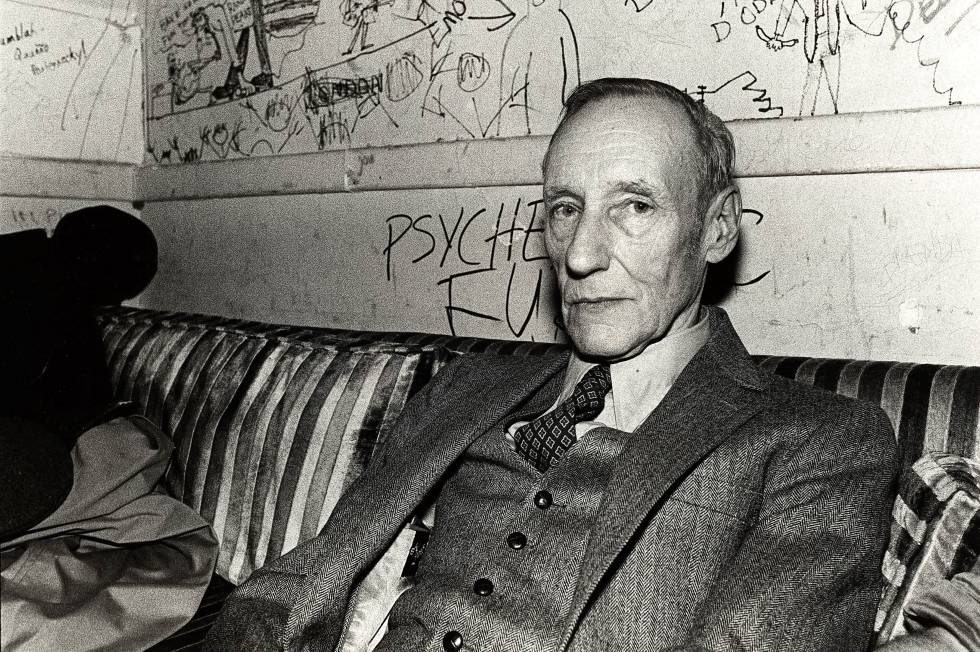

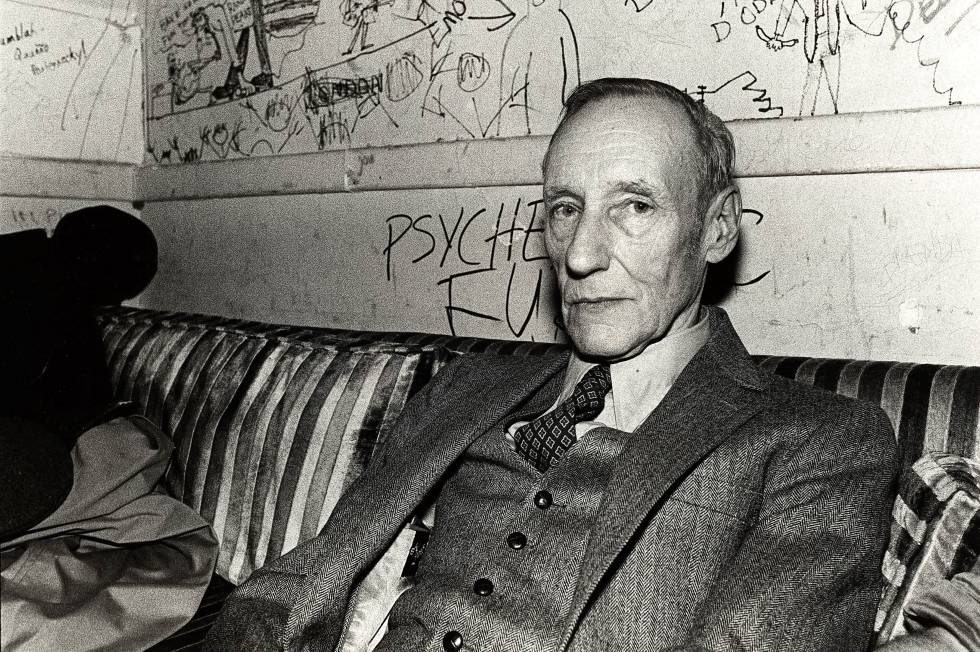

De Moka a Moca. Digamos, del primer bar londinense orientado al espresso abierto en 1953, a uno de esos centros culturales en que muta ocasionalmente la gentrificación porteña desde diciembre de 2007 para acá. Primero, Moka. A comienzos de los 70, mientras William S. Burroughs residía en Londres solía ir por su Capuccino al Moka del Soho. Hasta que una tarde tras ser maltratado por un mozo, se intoxicó con la porción de cheesecake del local y para qué: les juró vendetta. El desquite se resolvió en sus términos, de modo que el 3 de agosto de 1972 arrancó con un tipo de ataque audiovisual regulado que denominó “Playback”. Consistía en registrar momentos de un día en un lugar determinado, mediante fotos y casetes, y al siguiente, reproducirlos en el mismo espacio, pero mezclados alevosamente con otras imágenes y otros ruidos. La influencia subliminal de esa guerrilla audiovisual, en tiempos todavía analógicos (hablamos de cintas), podía provocar “accidentes, incendios, desplazamientos”. Burroughs ya había probado con éxito la técnica en la ciudad cuando ejercitó una operación guerrillera parecida para acabar con un Centro de Cientología. Cuenta la leyenda (la del mismo Burroughs en Retroalimentación) que, tras casi un mes de ataques, y por arte de una magia rama Crowley, el Moka Bar cerró el 30 de octubre de 1972.

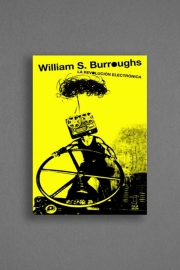

Ahora, Moca. Casi 37 años después, el 22 de octubre de 2009, en el Centro Cultural MOCA –apócope de Montes de Oca, la avenida de Barracas, donde al 160 se situaba antes una fábrica de Bagley perfumada de vainillina–, dieron comienzo las Jornadas Burroughs en Buenos Aires. Esas mesas más o menos redondas, a propósito del lanzamiento de la primera traducción española del sofisticado panfleto La revolución electrónica (1970), delineaban un camino para la editorial a cargo: con apenas una docena de libros, Caja Negra no solo se ocuparía de publicar, sino también de darle una perspectiva de intervención cultural al género “presentación de libro” (dos micrófonos sobre una mesa tapada con trapo negro). Hoy, con más de una década y decenas de libros encima, la vitalidad de este blog demuestra hasta dónde llegó aquel proyecto. No sé qué habremos hecho o dicho aquellas noches a dos cuadras de Plaza Constitución, pero lo cierto es que el local cerró a poco de desarrollarse las jornadas. Cada vez que bajo del 12, noto que solo quedó el cartel en la vidriera. Adentro se ven un árbol dibujado en la pared aún blanca y un leño real arrinconado. Parece una parodia escolar congelada para siempre de lo que se ha dado en llamar “arte contemporáneo”.

**

Ese 20/10/09 a las 20 en MOCA, Rafael Cippolini, Pablo Marín y yo habíamos sido invitados por Ezequiel Fanego y Diego Esteras de Caja Negra para hablar de cómo el cine, la música y las artes plásticas habían sido afectadas por Burroughs. Recuerdo que Cippolini se centró en el proyecto Heavy Mental de Gastón Pérsico, y que Marín eligió como ejemplo el cine experimental de Peter Tscherkassky. Por mi parte, empecé contando que conocí La revolución electrónica ya encarnada en una especulación cinematográfica, basada no tan libremente en esas instrucciones burroughsianas que aún no había leído. Vi la película alemana Decoder (“Decodificador”, obvia cita al libro que nos convoca) en el Instituto Goethe de Buenos Aires (dónde, si no) en abril de 1989 (a un mes nomás de la primera Bienal de Arte Joven). Formaba parte de un ciclo que marcó mi formación, el Minimal Music Project, coordinado por el músico Michael Fahres. En medio del crescendo hiperinflacionario de los últimos meses de Alfonsín, el foyer del Goethe parecía soñado por el autor del Almuerzo desnudo: sofás junto a mesitas de luz en las que nos esperaban radiograbadores de doble casetera. Era un festival de la piratería, una especie de Soulseek en 3D. Todo organizado por un Fahres en plan Robin Hood, quien nos importaba de sopetón esa cultura underground que en los 80 hacía circular casetes industriales y posindutriales allá lejos, en el Norte. Podías llevar tu casete virgen y, a cambio de dejar un rato tu DNI, estabas autorizado a llevarte grabados o bien alguna parte del Well-Tuned Piano de La Monte Young o bien el Merzbild Schwet de Nurse With Wound, entre tanta música, en tiempos en que comprarse un disco era solo apto para hijos de diplomáticos. ¿Pero no me estaré yendo por las ramas?

Pasa que me remito a aquellos años todavía analógicos (no habían desembarcado ni siquiera los compactos), porque creo que ayuda a pronunciar una utopía burroughsiana, que podría sonar naïve hoy con Spotify a tiro de celu: entonces atesorar una doble casetera estéreo empoderaba. Decoder fue dirigida por Jürgen “Muscha” Muschalek (1951-2003), uno de los tantos “geniales diletantes” que constituían la escena de Berlín occidental a principios de los 80, de donde surgen los pronto internacionalmente famosos Einstürzende Neubauten. Justamente, la película estaba protagonizada por el percusionista de la banda, el macizo (y como esbozado por Solano López) F.M. Einheit. Interpretaba a una especie de hacker analógico dotado de un estudio de grabación casero. Será el encargado de repartir cintas entre unos muchachos con ansias de sacudir el establishment. En cada casete se repetía el grito amplificadísimo de una rana apretada hasta la desvisceración (sí, en esa época el sadismo animal sumaba un shock chic: Muscha no se lo iba a perder). Acto seguido, los guerrilleros a cinta, munidos de grabadores con el aullido batracio, invadían los McDonalds y demás representaciones del fast food que era sinónimo de los EE.UU. en Alemania, es decir, de los dueños de medio Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. Objetivo: boicotear la influencia subliminal del Muzak que, saliendo de parlantes invisibles, teóricamente estimulaba a los alemanes a consumir comida rápida. Apenas puestas a rodar las cintas, los comensales vomitaban, escapando a rastras de las sucursales del payaso Ronald. El “Playback” fue llamado “Burger Krieg” (Guerra de las hamburguesas) por la prensa de ficción, la cual anunciaba además que habían sido confiscados 2.000 walkmans por su potencial subversivo (“un grabador es una sección exteriorizada del sistema nervioso humano”, definió Burroughs en 1962). Los disturbios callejeros que exhibe la película es footage puro: situaciones reales padecidas por los jóvenes que se habían manifestado contra la visita del otro Ronald, Reagan, a la RFA en 1982.

En los 80, Decoder acentuó la leyenda del Moka Bar, ahora traducida a nivel de una multinacional como McDonalds. Ambas acciones ayudan a imaginar cómo funcionaría la propuesta terrorista de La revolución electrónica de llevarse a cabo. Creer o reventar: “Reproduciendo grabaciones de un accidente se puede provocar otro accidente”. (Vaya uno a saber si no fue la reproducción parcial de Decoder en MOCA, lo que provocó la pronta desaparición del centro cultural…)

“Efectos sonoros de disturbios pueden producir un disturbio real en una situación de disturbio”. Esta idea ya había sido presentada por William S. en La generación invisible (1966), un texto que luego sirvió de epílogo para la reedición de la novela cut-up El tiquet que explotó y constó en el compilado La tarea. Se aclara: “No hay nada de místico en esta operación”. Sin embargo, yo diría que Burroughs fundó una “praxis eucarística”, donde sólo la fe podría sostener que actuando en una parte, se actúa en el todo. Sabotaje desplazado del Control Social, que incluso resuena en la consigna “Hacé trizas la armonía, y harás trizas la estructura social”, esa que no en vano Einstürzende Neubauten incluyó dentro de las liner notes de su álbum Haus der Lüge (1989, otra vez), firmadas por Biba Kopf. Bueno, parte del sectarismo de la subcultura noise se debe a que confía estar revolucionando algo más que el fin de semana de los parroquianos de siempre, conforme crece como élite. Hoy se le dice “burbuja” a ese encierro defensivo que mantiene un grupo determinado de personas conectadas, las cuales sobreviven predicando para conversos y quejándose de su marginación. Lamentablemente, el mismo diagnóstico se podía comprobar en el ombliguismo de cierta izquierda académica. Pero esto daría para largo. A propósito, mientras sucedían las Jornadas Burroughs en Buenos Aires, al otro lado del planeta –Melbourne, Shenzhen, Beijing y Kiev– la plataforma Vision Forum organizó en esas ciudades una serie de intervenciones artísticas en espacios públicos, fuera de museos y galerías, bajo el nombre The Invisible Generation. Es decir, explícitamente influidos por el señor lungo de sombrero, corbata y bastón que nos convoca. De lo que leí en la web, rescataría sin mucho entusiasmo la almohada gigantesca de Yang Zhifei, destinada a un sueño colectivo a compartirse en situación calle, una alfombra portátil con falsas tiras de cebra del búlgaro Neno Belchev para que autos y peatones se confundan, y Crescendo del hongkonés Dinu Li. Esas tres, sin contar la propuesta de la diva más victimizada del arte actual, Ai Weiwei, quien propuso un día entero sin Internet, cosa que sí me pareció genial. Crescendo corrige la fe técnica que contagiaba Burroughs en los 60. Por empezar, consistía en una “coreografía de protesta”: unos perfomers junto a unos campesinos se colaban en un subte de Shenzhen durante la rush hour, con el fin de discutir sobre la corrupción del gobierno a voz de cuello. Unos se tapaban los oídos, otros huían a otro vagón; solo una minoría se prendía y sumaba su descargo. Pero finalmente, la obra se redujo a unos videos donde se veían esas reacciones populares y anónimas, los cuales fueron exhibidos en un museo top. “Un disturbio teatralizado puede producir un disturbio en una sociedad ultracontrolada como la China”, rezaría la corrección de Li. Burroughs habría preferido que los performers se mantuvieran callados en el metro, sosteniendo grabadores de donde salieran las voces del reclamo. Él habría jurado que la manifestación se iba a multiplicar como metástasis, hasta que el gobierno cayera. Tal la Utopía Burroughs. Pero como la Institución Arte se alimenta de exposiciones, registros y valores de cambio, necesita que la subversión permanezca representada, en un marco controlable. Mera rutina curatorial. Entonces, ¿cómo hacer cosas desde el Arte –cosas que “intervengan realmente en la construcción de la realidad”– con las palabras de Burroughs, recién llegados al siglo XXI?

“

I don’t believe there’s such a thing as TV/ I mean – They just keep showing you/ The same pictures over and over// And when they talk they just make sounds/ That more or less synch up/ With their lips//That’s what I think!”

Laurie Anderson, Language is a Virus (from Outer Space), 1986

Mayo 2020, insomnio de cuarentena. Solo recuerdo haber leído a la tarde la primera Crónica de la psicodeflación de Bifo, esa donde cita El tiquet que explotó. Todavía no se había publicado The Strange World Of… William S Burroughs en The Quietus, firmado por Casey Rae. En este artículo, Rae define a nuestro beatnik como un gran “influencer” subliminal, el precursor de casi todo, digamos. Finalmente, asimila a la ligera eso de las “unidades mínimas de palabra e imagen” (engramas en la Cientología), que funcionarían como armas comunicativas para la era electrónica, a los memes de la actualidad. Con el Covid-19 coronado como anarquista global, memes con la frase “Language is a Virus” redundaron en redes, criticando la influenza mediática que a su vez enfermaba a través de su cháchara, compuesta de estadísticas apocalípticas y medicina al paso. Pero el sentido de la frase en Burroughs se completaba con un circunstancial, del que Laurie Anderson no se olvidó nunca: from Outer Space.

En efecto, el lenguaje sería un alienígena que se hospeda en cada uno de nosotros al primer balbuceo, que se reproduce tanto que termina tomando el control. Por ahí va la cosa.

Por esas horas sin horario de la noche insomne, poseído por la falsa lucidez que se goza por entonces, se me dio por releer a psicoanalistas (y sí, en ese no-tiempo uno puede ser un lector improductivo sin culpas). De J-A Miller, La forclusión generalizada; de Massimo Recalcati, Clínica del vacío. Al rato, me puse a pensar que faltaba un ensayo definitivo bautizado “Burroughs con Lacan”, en el que volver a denunciar que nuestra relación con el lenguaje es loca, muy loca. Esa locura consiste en que finalmente pensamos que una m más una e más una s más una a es igual a la mesa a la que estamos sentados ahora. Conforme pasan los años, dejar de ser un infante implica forcluir el hecho de que el signo mata a la cosa. Es decir, en idioma Burroughs, el virus del lenguaje dejó de ser un parásito para volverse simbiótico con nuestro organismo. Solo cuando irrumpe un real que no ha sido del todo recubierto por las palabras, ahí experimentamos nuestra alienación: vivimos necesariamente dentro de una locura pactada que nos ata a los signos (lo que se sintetiza como “lo simbólico”). ¿No oímos hoy que “Vamos a tener que convivir con el coronavirus”? Bueno, así terminamos conviviendo con esa palabra-virus, lo que en Operación reescribir se denomina la “otra mitad”, algo éxtimo que también nos constituye. Para Burroughs, estamos poseídos por el lenguaje, por eso sus tácticas de boicot lingüístico remiten a conjuros. Somos hablados, no hablantes (¿no decía parlêtre don Lacan?). Para peor, el virus ventrílocuo nos infecta desde los Sistemas de Control que componen nuestra sociedad. Puede hacernos hablar o hacernos pensar, pero sin darnos tiempo a reflexionar, por culpa de nuestros “escaneos ya automatizados” y de las “líneas verbales de acción controlada”. De ahí, las técnicas de “desautomatización” de la era analógica (pre “cut&paste” digital, claro) que descubre Burroughs con una ayudita de su amigo Brion Gysin (esencial importador de ideas desde el surrealismo al movimiento beat), alzando tijera y preparando cinta Scotch: cut-ups o fold-ins, en ambos casos se trata de cortar y pegar de nuevo textos o grabaciones que nos llegan como cerrados (esto mismo que leen, por qué no). Hackear discurso, mediante métodos que convocaban el azar, abriéndose así significaciones y significancias inesperadas. El caso es que Burroughs creía que la técnica efectuaba un exorcismo y permitía adivinar el futuro. Un poco en serio, un poco en broma, contaba que una vez tras cortar y pegar dos hojas de diario distintas se le había revelado una frase sobre aires acondicionados rotos: al año, el destino le impuso mudarse de hotel en hotel por culpa de aparatos de refrigeración averiados. Por algo, para David Bowie, el cut up equivalía a “un Tarot occidental”: luego en los 90 adoptaría un software burroughsiano para componer letras, el Verbasizer.

Bien, en un momento, Burroughs fue totalmente a fondo con el boicot lingüístico. Las permutas de palabras en base al famoso lema de Descartes, pongamos por caso. Incluido en The Third Mind, cofirmado con Brion Gysin y editado recién en 1977, el I THINK THEREFORE I AM consiste en ejercicios de combinación propios de la poesía concreta, a juzgar por resultados como YO EXISTO YO PIENSO LUEGO o LUEGO PIENSO YO EXISTO y más. “El principio aristotélico de exclusión–una cosa es esto o aquello– es uno de los grandes errores del pensamiento occidental, porque ya no es verdad en absoluto”, le responde Burroughs a Daniel Odier, cuando este le pregunta cuánto ha dañado la vida humana las estructuras filosóficas clásicas. A interferirlas, entonces. Esa noche me fui a dormir al amanecer, como tantos otros que apagaban sus ventanas enfrente. Tuve un sueño que logré recordar. Lo transformé en la aplicación a una residencia online en la Somerset House de Londres, destinada a artistas sonoros de todo el mundo. Mi propuesta se llamó “William Virus”. He aquí un sumario.

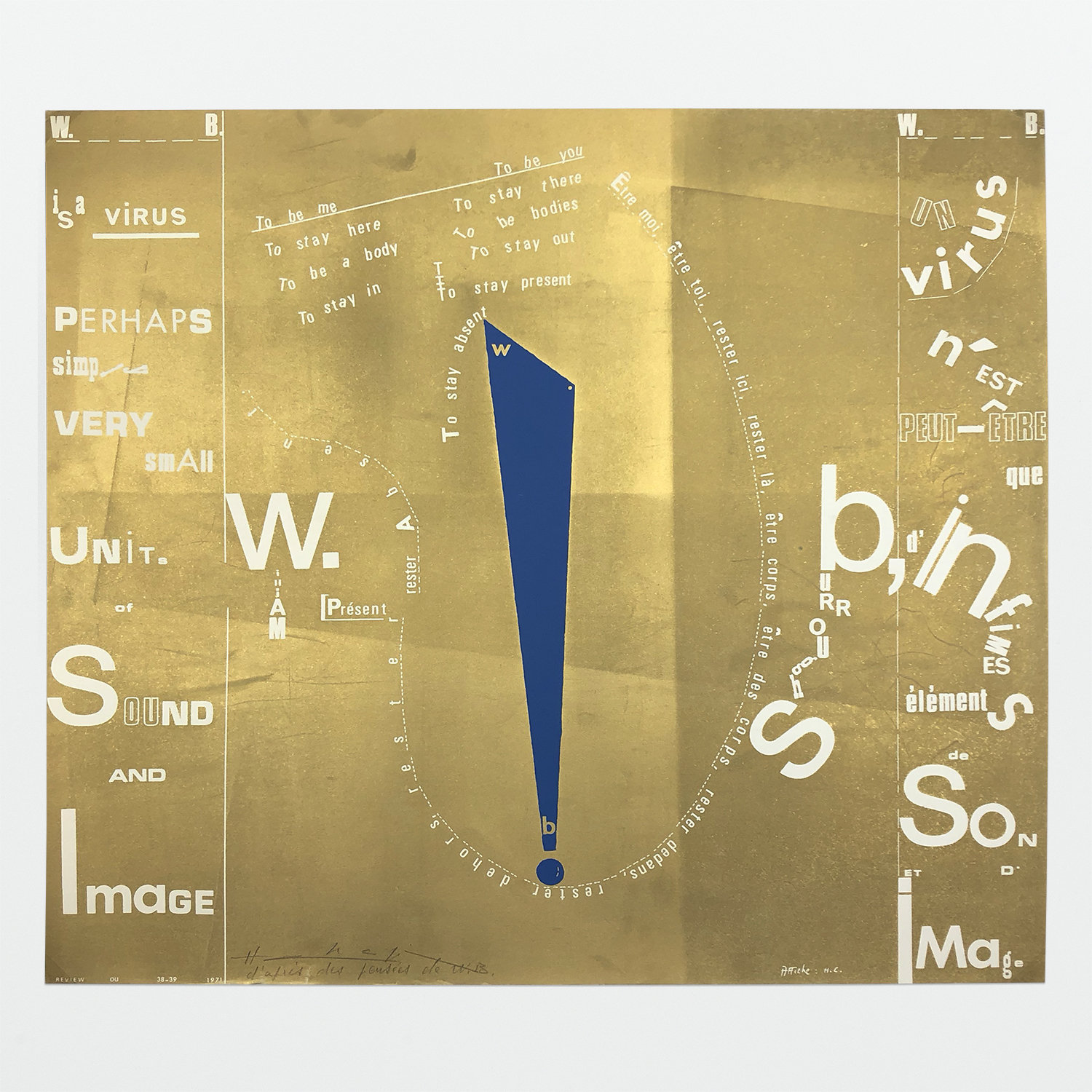

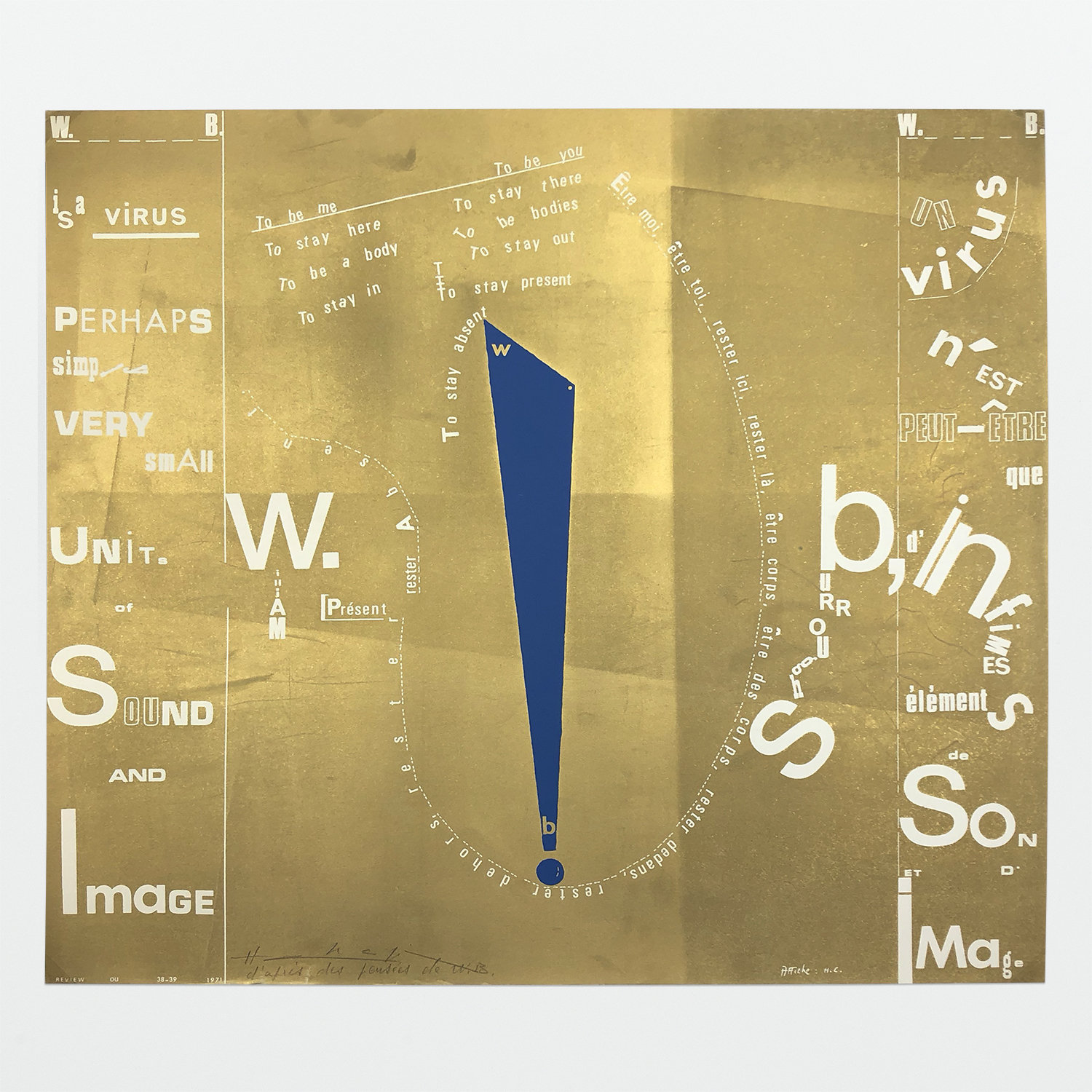

Póster collage de Henri Chopin para William Burroughs.

William Virus

“You should hear how we syllogize/ You should hear/

About how Babel fell and still echoes away”

Pere Ubu, Dub Housing, 1978

(…) Burroughs era amigo del poeta sonoro francés Henri Chopin, quien le dedicó al autor de Naked Lunch un póster-collage en 1970, basado en su manifiesto La revolución electrónica. Ahí Chopin juega con la famosa frase de Burroughs y escribe: “W. B. is a virus”. Una de las quejas del estadounidense, referidas sobre todo a la recepción de la antología compartida de cut ups Minutes To Go (1960), era que sus lectores no aplicaran al leerlo también las técnicas de cut-up. Por eso, la propuesta de William Virus es crear un espacio virtual donde las frases más importantes grabadas por la voz de Burroughs puedan ser sometidas a la producción de sentidos inauditos (“nuevas palabras”, “recuerdos que no se recuerdan”), en lugar de reproducir los que “ya quedaron grabados” automáticamente. Ese espacio virtual formaría una especie de “dub housing”, aquello sobre lo que gimoteaba David Thomas en la banda Pere Ubu: una casa donde las voces resuenan, se multiplican y se superponen en ecos, reverberaciones y delays (en cine, uno de los mejores imaginarios para estas paredes que oyen y repiten concierne a The Stone Tape, de Peter Sasdy). Como escribió la escritora Joan Didion en 1966, en la obra más experimental de Burroughs, “la cuestión no radica en lo que la voz dice sino en la voz en sí misma, una voz tan directa, original y versátil como para desactivar el escrutinio detallado de lo que se está diciendo”. Pero qué dice esa voz tan “traqueotómica”–cuyo grano Laurie Anderson comparó con grava, en tanto el periodista Barry Alfonso lo describió como “una resonancia metálica y anticuada”– más allá de lo que dice. Uniendo la estética del videogame con la de los filtros de Instagram, para traer al presente digital las estrategias analógicas de nuestro autor (quien creía tanto en el acto terrorista como en la premonición mágica al usar los cut-ups), William Virus es una máquina de lanzar voces burroughsianas que se viralizan y enfrentan al oyente a una nueva forma de defenderse de los sentidos “codificados”. ¿Qué escucharemos luego de que, lúdicamente, le apliquemos al inventor de la táctica para sabotear las “pre-grabaciones”, su propio “veneno”?

PS: La propuesta fue rechazada con un mail de lo más polite por parte de la institución.

**

Una vez pasadas las Jornadas de 2009, concreté con Ezequiel y Diego el proyecto de presentar definitivamente a Simon Reynolds en español empezando por una antología. Lo demás, historia conocida. Por otra parte, durante alguno de esos desayunos a mediodía en casa, asomó el Capitalist Realism a meses de editado en Gran Bretaña sin visos de best seller todavía, mientras Retromanía esperaba en el horno. Tanto Reynolds como Fisher practicaban un discurso distribuido en la regularidad y la fragmentariedad de las reviews y los blogs. A ambos los fui leyendo en tiempo real, en gerundio, ya en papel, ya en web. Me había familiarizado con la sintaxis y el ritmo de sendos “pensares”. Para cuando lanzaban el álbum, me conocía bien los simples, por decirlo así. Admito que ahora me siento menos solo sabiendo que dos de mis teóricos favoritos son leídos por todes. Incluso, me siento menos solo compartiendo sus hipótesis y sus tesis cual “lingua franca”. Ahora, cuando temo que todo degenere en una “endoxa”, donde los “cajanegremas” (para hablar en viejo estructuralismo) se repliquen cual virus y se acumulen en la bibliografía a pie de tesina, recuerdo que los editores reconocerán el peligro y enseguida darán el volantazo necesario.

Para terminar, quisiera volver a La revolución electrónica, deteniéndome en su descripción de un tal Mr. Wilson Smith: “Un científico que realmente piensa en su tema en lugar de correlacionar información”. Entiendo que vivimos una época donde abruma la exuberancia de data, cosa que solo se remedia a fuerza de linkear y delinearse un GPS en esa selva informática. Pero si algo nos enseñan Reynolds y Fisher es a pensar todo de nuevo, poniendo en crisis las interpretaciones hegemónicas. Su intervención consistió en imponerles una táctica post punk, de resistencia histérica, a los estudios culturales que todavía se reducen a ratificar el Discurso de la Universidad aplicando las mismas categorías a fenómenos tan distintos. ¡Contrataaque a fuerza de Cut-ups y Fold-Ins reinventados para la era digital! ¡Sabotaje! Como final, les recomiendo escuchar una canción incluida en Decoder que cité al principio, Three Orange Kisses From Kazan (1982), donde Matt Johnson (alias The The) entramaba un vórtice de guitarras antes de desgañitarse preguntándose: Why do people just repeat what they read? Por otros 15 años y más, Caja Negra.

Ciudad de Buenos Aires, 30/11/20

Pablo Schanton es periodista, crítico e investigador de cultura popular, especializado en rock, pop y música electrónica. Además, es letrista, compositor y artista sonoro. Estudió la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires durante la década de los 80. A principios de los 90, dirigió la revista de crítica musical Aparato Ruido. Entre 1990 y 2009, organizó anualmente charlas y eventos con visitas de críticos y músicos sobre música alemana –los ciclos Estetoscopio y Post Post– en el Goethe Institut de Buenos Aires. Fue programador de artistas internacionales en la discoteca Morocco a principios de los ’00. Fue el impulsor de la traducción al español de los libros del crítico inglés Simon Reynolds. Trabaja como editor en el diario Clarín, y es coeditor de la sección música del site Otra Parte Semanal. Desde 1998 pertenece al colectivo de músicos y DJs Agencia de Viajes, cuyas puestas en escena citan tanto a la discoteca como a la performance. En 2017 realizó con Alejandro Ros la instalación “Perfumancia” en España y en en 2019, en el CCK de Buenos Aires, y también la performance “Cerca”, finalista 2020 del Premio Art and Olfaction de Los Angeles. Realizó la antología Después del rock (2011) y editó el libro Retromanía (2012), ambos del crítico Simon Reynolds.

TÍTULOS RELACIONADOS