Un vivir rumiante. Por Fran Castignani

9 julio, 2025

Compartir

No es nunca delicado vivir

—Kay Ryan

Me gustaría comenzar por lo que creo más frágil y quizás más lento. Un poema:

No hay que echarse a morir

Hay que echarse a vivir serenamente.

Debes ir y poner tu huella digital

sobre lo más sólido

Después brindar con el borrón de ti mismo

sin cuenta nueva en el espejo

en el bar de la esquina

Después marcharte con el portazo único

de tu corazón

por la calle larga

y cerciorarte

que nunca nadie te siga…

Comparto estos versos de Elvira Hernández, poeta chilena, útiles para desplegar algunas intuiciones e inquietudes que me acompañan desde hace un largo tiempo. La primera de ellas, y tirando de la cuerda que nos deja suelta la poeta, es la que me atraviesa al preguntarme e investigar de qué extraña materia está hecha la fidelidad a nuestro querer vivir -al menos a cierto querer vivir- singular e intransferible. Difícil fidelidad, me parece, que por momentos se vuelve solitaria e incomunicable. Un querer vivir que no tiene que ver necesariamente con la voluntad, la intencionalidad o la soberanía. Que precisa más bien de una soledad porosa, delicada, dispuesta a ser poblada y habitada, pero también -vaya riesgo- a ser dañada por la proximidad y el encuentro con otras soledades. Querer vivir en inquietud, que muchas veces nos vuelve disfuncionales frente a un modo de vida y de estar en un mundo demasiado acelerado, resolutivo y depredador. Frente a un modo de vida imperial, alérgico a las preguntas incontestables, a las derivas y vacilaciones propias de una existencia concreta. En ese querer vivir, nuestro y anónimo a la vez, también hay política.

No hay que echarse a morir / Hay que echarse a vivir / Serenamente, escribe Elvira. Serenidad, entonces, y quienes intentamos inflexionar nuestro querer vivir de un modo funcionalmente diverso, múltiple, portando alguna herida o cicatriz más o menos visible, o no nos adecuamos a la neurotipia y a la gestión emocional a la que se nos obliga cotidianamente para sobrevivir y pertenecer, tenemos alguna experiencia de lo que significa ir por la vida un tanto echados. En mi caso particular, la depresión me ha obligado más de una vez a estar echadx, a veces durante tiempos prolongados. Echar-se: práctica cotidiana, cuidadosa de la inclinación, hecha de tiempos quebrados y heterogéneos, en la cual la decisión entre la verticalidad obligatoria y la horizontalidad impostada, que no se extiende más que para derramarse sobre sí misma, deja de ser lo más importante. De esas mínimas inclinaciones, de esos gestos sutiles, se nos hacen nuestros días y nuestros mundos. De ese echarnos a vivir, también, amante de las detenciones, los ritmos desfasados, los impasses. Un echarnos a vivir que cuando logra habitarse con una cierta serenidad, puede ser una alegre ocasión para inventar y compartir nuevos caminos, pasajes y domicilios provisorios.

Un echarse a vivir rumiante, de metabolismos lentos. Devenir un poco esas vacas que todavía puedo observar de camino al pueblo en que nací -Bragado- que pastan, se alimentan, nos miran sin exigencias, dejándonos ir cuando así lo deseemos. Ir perdiendo sin apuros lo que nos dicen que es la “forma humana”, lo único que quizás valga realmente la pena perder. Cultivo silencioso de un saber que descansa sobre sus pliegues y sus fallas, en íntima relación tanto a la salud como a la enfermedad. Es decir, a una situación donde se han perdido las firmezas y los sostenes, situación que no necesariamente resulta o se resuelve en una pura pasividad servil, victimizada, sino en otra disponibilidad, abierta a la potencia de lo inaudito. Nada de escamoteos ni de idealismos simplificadores. ¿Quién, en tiempos de necropolítica globalizada, no está un poco enfermx? ¿No es acaso este nuestro paisaje, donde las certezas se desvanecen como el polen que cae de las flores y son arrastradas por la brisa, anunciando –no habría que olvidarlo- la llegada de otra primavera?

La enfermedad, los así llamados trastornos, las diversidades viscerales que habitamos, pueden ser una invitación oscilante a “saltar la tapia” de nuestros encierros y microaislamientos, para ofrecer un lugar a lo que todavía no existe, o a lo que no nos atrevemos a imaginar (un muy otro sentido de la innovación, según planteaba Foucault). Aquello que no puede percibirse ni mucho menos oírse, pero que insiste y no deja de pedir espacio. Aquello que de pronto y sin previo aviso se abre paso entre nosotrxs para desorganizar y desarmar nuestras posiciones y nuestras escuchas, demasiado acostumbradas al exceso de estímulos y a la movilización obligatoria, al chillido ruidoso y arrasador. “Hoy preciso de una soledad tan extensa como el mar y tan suave como la espuma que trae con él”, escribió Fernando Pessoa en su diario. Soledad inquieta, disfuncional, ultrapolítica –si entendemos lo ultrapolítico como aquel impulso a un estar-juntxs abierto, ambiguo y expuesto, que no deja de prolongarnos en los otrxs, preservando los silencios y las distancias. Contrapedagogías del cuidado contra los rebaños despóticos y las manadas enfervorizadas en la indiferencia y la crueldad.

Aquí recuerdo que en su importantísimo libro El imperio de la normalidad. Neurodiversidad y capitalismo (Caja Negra, 2025), Robert Chapman apunta sobre la necesidad de sostener ecosistemas más amplios, y promover nuevas ecologías del cuerpo y de la mente, que desanden el camino de la patologización, la segregación, y breguen por un tratamiento más acogedor de nuestras diferencias somáticas y neurológicas. Me quiero detener en el nuevo sentido que Chapman ofrece a la palabra diversidad, corroída según él tanto por la neolengua empresarial como por su institucionalización neutralizante. Para abrir una distancia creativa frente a esos peligros conviene revincular diversidad y comunidad, dando cuenta de que el lazo social es estructuralmente divergente y está estructuralmente trastornado. Se trata de crear entonces infraestructuras colectivas que acojan y cuiden estas divergencias y estos trastornos, y que dejen atrás siglos de violencia y estigmatización de lo distinto. Toda una política de liberación de las singularidades se cuece en esta proposición.

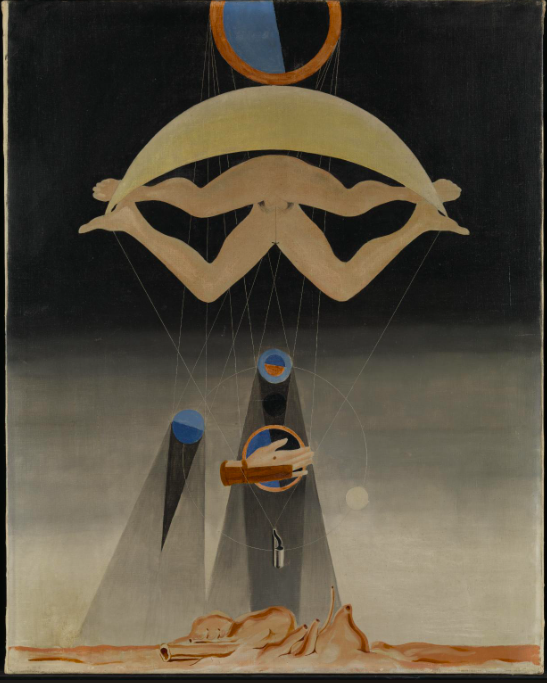

Pienso que la experiencia de un amor, de una enfermedad, un encuentro, un bloqueo afectivo o existencial, la lectura de un poema, el concurrir a una asamblea política, puede poner nuestras vidas, nuestras prácticas y nuestras situaciones boca arriba, en estado de extrema fragilidad, y empujarnos a ir un poco más allá de la indignación y de la sobreadaptación cínica. Una tarea: repolitizar esas agitaciones vitales, entonces, hechas de una extraña mezcla de placer y de dolor, de miedo y de impenitente curiosidad, de entusiasmo y de desorientación. Hacer de estas politizaciones motivo de huelgas y rechazos presentes y por venir. Como ocurre en aquel cuadro de Max Ernst, nunca nadie supo ni sabe demasiado bien lo que puede y lo que no puede un cuerpo que insiste y persiste, vivo, en medio de esos ramalazos.

En una extraordinaria entrevista, Suely Rolnik, escritora, activista y psicoanalista brasileña, advierte sobre la necesidad de construirnos pararrayos, para protegernos y sostenernos en medio de las tormentas, para atravesarlas sin desbocarnos en el miedo, el odio y la desesperación. Si la tormenta avanza, y Argentina parece no ser la excepción, necesario es reaprender a caminar, a aliarnos, a transitar y a retornar. No es posible montar un pararrayos ni atravesar las crisis aisladxs, nos dice Suely. Necesitamos ir al encuentro de lxs amigxs, invocarlxs, convocarlxs. El pararrayos puede ser esa máquina compañera, objeto-camarada– imprescindible para permanecer de pie, dobladx, inclinadx o directamente echadx –cada unx elija- ante las crisis, los descalabros, los desbandes. Acogiendo con una cierta piedad nuestras disfuncionalidades, sin erigir fortalezas imaginarias ni endurecer la piel. A la brutalización planificada, que hoy se ha vuelto programa político global, montarle entonces uno, dos, mil pararrayos colectivos, que protejan y preserven nuestras combustiones invisibles. Pararrayos para no dejar de sentir el pulso de los mundos que nos circundan, nos habitan y nos inquietan. Para darles forma y sentido diversos y provisorios. Palabras, libros, objetos, compañías. Cuerpos-pararrayos. Moradas colectivas donde echarnos a vivir ante el peligro y la intemperie compartida.

"Los hombres no sabrán nada de esto", obra del artista surrealista alemán Max Ernst (1923)