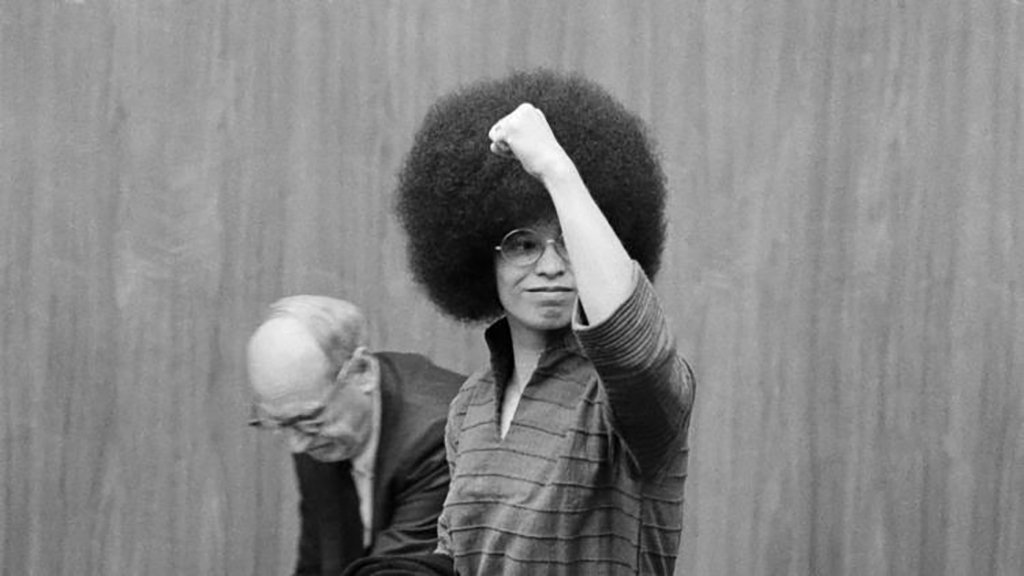

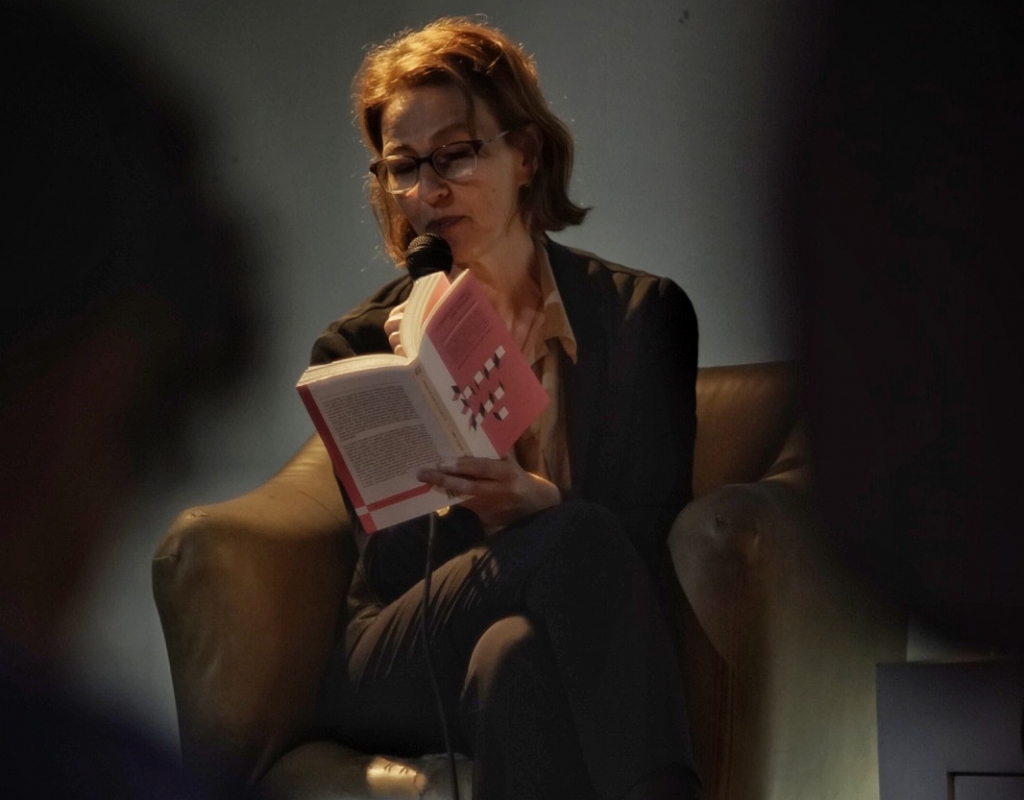

FUTUROS QUEER, UTOPÍAS ANIMALES Y AFECTOS INGENUOS. PAISAJES PARA UNA IMAGINACIÓN POLÍTICA EXTRAÑA DEL MAÑANA

FUTUROS QUEER, UTOPÍAS ANIMALES Y AFECTOS INGENUOS. PAISAJES PARA UNA IMAGINACIÓN POLÍTICA EXTRAÑA DEL MAÑANA

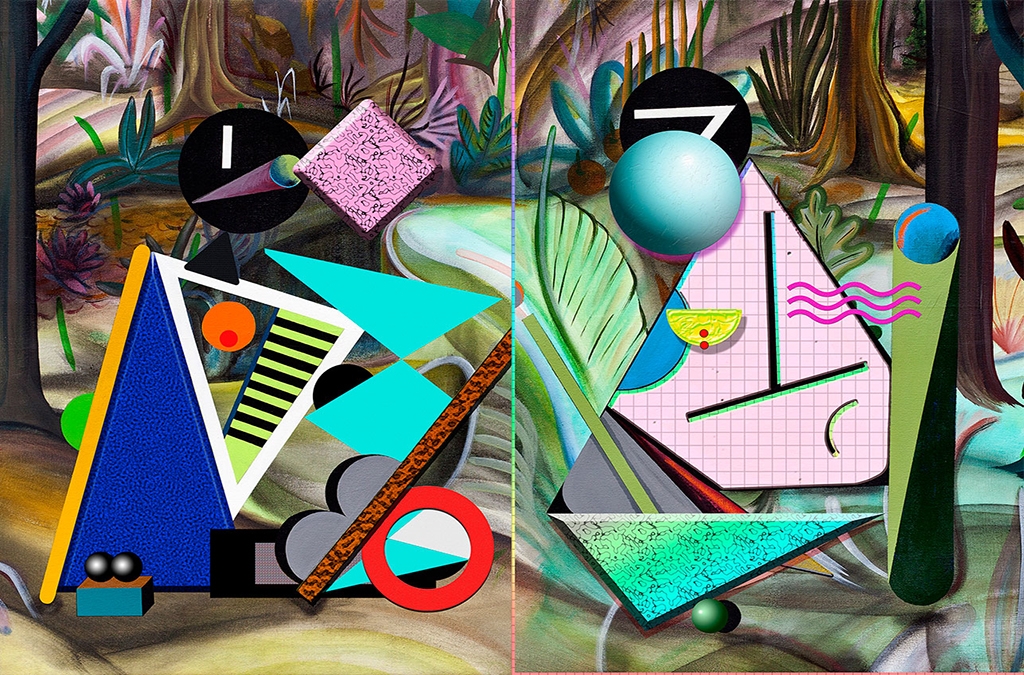

Ad Minoliti, Selva #5, 2014 y Selva #4, 2014

Por Nicolás Cuello

Este texto fue escrito originalmente para el Simposio de Pintura Expandida y Ficción Especulativa organizado por Ad Minoliti en el marco de Art Basel Cities, Buenos Aires (2018).

Habitamos un tiempo extraño. Esa es una de las pocas certezas que nos regala la estructura derrumbada del presente. Los imaginarios que componen el sueño descontrolado de lo posible se encuentran en una profunda crisis: una crisis de inmovilidad producida por la institucionalización del miedo como reemplazo de la palabra “futuro”. Los regímenes de precariedad internalizados por la sujeción hipotecaria de la existencia humana, la presión social que se derrama de las estructuras verticales del éxito subjetivo en las nuevas empresas del yo y la cancelación imaginativa de toda alternativa a la modulación liberal de lo dado han logrado restringir uno de los vectores de insubordinación más profundos en la historia de lo común: la fantasía.

Cuando hablamos de una crisis de la imaginación política nos referimos al conjunto de limitaciones programadas a escala global que buscan interferir en la experimentación especulativa de lo distinto, a todas aquellas formas identificables de control simbólico sobre el deseo que se ven enmudecidas por la incorporación forzada del capitalismo como único devenir posible en el inconsciente cultural, pero también cuando damos cuenta de los cercos simbólicos y las trampas emocionales en la que nos hunde la naturalización impuesta del fracaso de toda alternativa a lo real como una ficción regulatoria de la ensoñación, que entorpece y atormenta el trabajo expresivo de nuevos lenguajes políticos.

La referencia obligada en la genealogía de esta obturación se remonta a los profundos efectos de control derramados por la popularización de aquello que Francis Fukuyama nombró como el “fin de la historia”. La caída del Muro de Berlín para este autor sellaba oficialmente los labios de todos los procesos revolucionarios que habían tomado curso en distintas partes del mundo, instaurando la pauta existencial del proyecto político del capitalismo como un estado comprobado de evolución orgánico, coherente y autosustentable de la organización social. Un modo de vida, cuya principal garantía se reconoce en la capacidad constante de su actualización y reconfiguración estratégica para la extracción ininterrumpida de plusvalor a base de un proyecto de alienación corporal sin comparación alguna. El desarrollo inevitable del proyecto neoliberal como una ciudad imaginaria protegida de toda posibilidad drástica de transformación, oficializaba no solo el fracaso de la cartografía precaria de proyectos socialistas en curso durante la década de los ochenta, sino que formalizaba históricamente el final de la flecha del tiempo.

Así es como define Mark Fisher el fracaso del futuro, o el proyecto de su lenta cancelación. A través de la institucionalización de modelos culturales sin riesgos, políticas de imaginación debilitadas y formas del sueño social entumecidas por la obligatoriedad del profit, que en conjunto comparten una mirada obsesiva hacia el agujero pegajoso del pasado. Eso que Frederic Jameson denominó posmodernidad como la lógica cultural del capitalismo tardío, Fisher en su lugar, nos invita a pensarlo como un realismo capitalista. Una práctica de colonización de toda capacidad inventiva de una otredad que naturaliza la violencia axiomática del destino financiero, aquel que reza “no existe alternativa alguna a lo que conocemos”. Es decir, no existen condiciones sociales ni herramientas fantásticas que posibiliten el surgimiento imaginativo de nuevas formas de organización de lo social que puedan garantizar la capacidad proyectiva de su realización y la concreción material de su sustentabilidad. Esto no significa que no hay lugar en el presente para la emergencia de lo independiente, lo autónomo o lo alternativo. Lo que prácticamente no existe en la actualidad es la emergencia de dichos deseos por fuera de las lógicas reproductivas de lo mainstream dado que la longevidad de la norma capitalista triunfa en cuanto puede fagocitar de manera anticipada las condiciones de emergencia de todo proceso capaz de reconfigurar la extensión de su poder: desactivando la revulsividad de movimientos culturales por medio de la lógica del espectáculo, precodificando las características de los paisajes sociales por venir a través de la presión mediática, preproduciendo formas de contacto social por medio de la incorporación tecnológica del control biopolítico e instalando en el orden subjetivo la promesa cruel del voluntarismo empresarial como un nuevo régimen del tiempo sin un verdadero futuro.

“Lo que prácticamente no existe en la actualidad es la emergencia de deseos por fuera de las lógicas reproductivas de lo mainstream dado que la longevidad de la norma capitalista triunfa en cuanto puede fagocitar de manera anticipada las condiciones de emergencia de todo proceso capaz de reconfigurar la extensión de su poder.”

Ad Minoliti, Fragmento de Cyber Painting #2, 2014

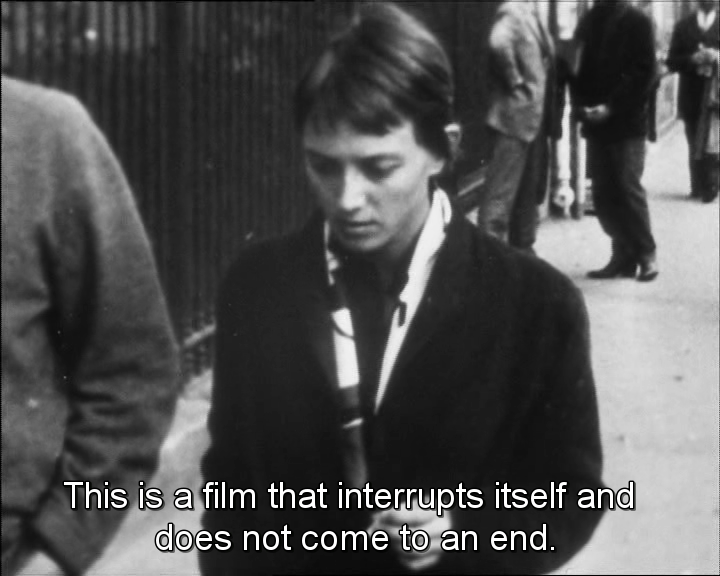

La crisis del pensamiento crítico y la desaparición de los proyectos políticos de izquierda a escala global sustrajeron la capacidad propositiva de la imaginación antagonista en el sentido común reduciéndolos exclusivamente a sus rasgos negativos, es decir, a su mera voluntad de oposición. Frente a los repertorios institucionalizados de la protesta que principalmente se basan en la ocupación del espacio público de manera colectiva junto con la producción de lenguajes sensibles de intervención critica, Fisher reconoce en la capacidad de la especulación un modo posible de transformación radical de las condiciones de lo social y su promesa de emancipación. Producir nuevas formas de contacto con lo fantástico, nuevas imágenes para la ciencia ficción y otros lenguajes especulativos sobre la articulación sensible del mañana que puedan romper con la monopolización del futuro por la verdad del capital se instituyen en lo que denomina formas de acción indirecta de una política sensible de la desobediencia por venir.

Dada la fortaleza con la que culturalmente se han sellado las direcciones deseantes de nuestra capacidad de soñar, no se propone romantizar la vuelta al futuro como una forma de inscripción desfasada de sensibilidades revolucionarias anacrónicas, sino en su lugar, formas de aproximación a ese pasado que nos toma desde una clave hauntológica o espectral, que a partir del reconocimiento de la inmovilidad abrasiva en la que nos hunde la naturaleza ontológica del loop histórico posmoderno, se pueda operativizar lúdicamente el reclamo de lo que fue, lo que podría haber sido o lo que incluso podría llegar a ser. Es la condición fantasmatica de la fantasía, la que puede posicionarse como una agencia virtual de reorganización político-emocional sobre el advenimiento de lo posible, la concreción de lo extraño y la sustentabilidad de lo alternativo.

“Se trata de producir nuevas formas de contacto con lo fantástico, nuevas imágenes para la ciencia ficción y otros lenguajes especulativos sobre la articulación sensible del mañana que puedan romper con la monopolización del futuro por la verdad del capital.”

Se trataría entonces de utilizar aquellos procedimientos culturales como las apropiaciones, los pastiches y los collages que definen nuestra relación con el tiempo para escuchar los futuros cancelados y ensayar desde allí imágenes que nos animen a pensar un descalce de la narrativa institucionalizada de lo que viene, bajo el signo de una monolengua lineal y positivista, una arquitectura prospectiva obsesionada por el discurso de una futuridad especifica que , según Lee Edelman, existe como una maquinaria heterosexual de identificación que solo garantiza la reproductibilidad del capitalismo como un modo de organización político cultural.

Allí es que se vuelve necesario el trabajo de lo queer, no como la figuración de un horizonte de liberación que media el lenguaje identitario, sino como un modo de desidentificación que deshace la lógica repetitiva del tiempo, la narración ilusoria de la fluencia constante una estructura desde la que se programa la realidad y se ocultan las condiciones normadas de inteligibilidad del de la historia y de nuestros cuerpos. No se trata de una actualización de los lenguajes androcentrados de la épica revolucionaria, sino en su lugar, de formas de acción minoritarias que se aproximen al pasado problematizando estas ficciones regulatorias que obturan o controlan la política cultural de las emociones antagonistas.

La irrupción de lo queer como un modo de hacer en el tiempo y sobre el tiempo, nos permite vislumbrar nuevas formas de contacto hauntológico, nuevos diálogos espectrales con el pasado que, a través de las fantasías que en él se puedan explorar, construyan las claves necesarias para revisar las condiciones del presente. Pensar lo queer de la imaginación futurista implica desarrollar ensambles y disposiciones que compliquen el imperativo de una relación lineal y transparente entre pasado, presente y futuro, nombrando así un giro perverso que nos haga tomar distancia de las narrativas de la coherencia heterosexual y de las economías capitalistas de reproductibilidad del presente.

Ad Minoliti, Fragmento de Cyber selva # 1, 2014

Esta pregunta sobre las condiciones de posibilidad de nuevas formas de imaginar el futuro no solo implica revisar cuáles son las condiciones de obturación que lo imposibilitan, sino también cuáles son aquellas formas de ensoñación que sí son posibles. Se trata entonces de un llamado simultáneo a la revisión urgente sobre la historiografía política de las ficciones del mañana, en las que vemos repetirse tropos de organización del sueño en los que se replican políticas visuales y cadencias afectivas que naturalizan la incapacidad de sobreponernos a lo que conocemos: El lenguaje de lo distópico nos inunda de paisajes putrefactos de tierra muerta, de sociedades esclavizadas por la inteligencia artificial, ciudades derrumbadas bajo el óxido de la contaminación ambiental, imaginarios capacitistas de cuerpos inmovilizados por la realidad virtual como experiencia totalizante, donde la violencia misógina se territorializa en la figura del cyborg feminizado mientras que el colonialismo especista y el imperialismo interplanetario se naturaliza como única lógica posible de supervivencia. Allí, en esas geografías en las que se despliega la multiplicidad de lo especulativo, vemos un principio de realidad incapaz de ser cancelado: la reproductibilidad del orden económico político, sexual y ambiental que propone el capitalismo que expresa bajo los efectos de continuidad de un modo de producción contemporáneo de existencias que incluyen la burocratización del poder, las relaciones de superioridad y explotación extractivista con el medio ambiente y otras especies no humanas, formas de jerarquización corporal y de violencia estructural hacia la diferencia sexual.

“Pensar lo queer de la imaginación futurista implica desarrollar ensambles y disposiciones que complican el imperativo de una relación lineal y transparente entre pasado, presente y futuro, nombrando así un giro perverso que nos hace tomar distancia de las narrativas de la coherencia heterosexual y de las economías capitalistas de reproductibilidad del presente.”

Frente a la pregunta sobre cuáles son entonces, en nuestras formas espectrales de contacto con el pasado, las imágenes que abren la capacidad de reconfigurar nuestros deseos de futuro desmantelando la amenaza proyectada en el mañana, Donna Haraway nos afirma con profunda pasión: ¡La respuesta son los perros! En el año 1985, la publicación de su libro “El manifiesto cyborg” trataba de darle un sentido feminista a las implosiones de la vida contemporánea en torno a la tecno ciencia. La presencia popular en el sentido mediático de los organismos cibernéticos en aquella época respondía a las fantasías imperialistas de tecno humanismo construidas en medio de narrativas contextuales como el principio de la cancelación total de lo alternativo a partir de la Guerra Fría y el advenimiento de las nuevas revoluciones culturales que prometían desordenarlo todo. Su descripción del cyborg se propuso como un lenguaje crítico para pensar el vínculo entre lo humano y lo no humano, lo orgánico y lo tecnológico, el carbono y la silicona, lo rico y lo pobre, el estado y el sujeto, la modernidad y la posmodernidad, pero sobretodo el presente y el futuro.

El entusiasmo depositado en la efervescencia tecnológica se correspondió con la explosión de imágenes fantásticas en las que se volvía urgente repensar las fronteras que administraban los escenarios maquínicos de producción, reproducción e imaginación del orden sociosexual mediante estrategias concretas de alteración, trastocamiento y desnaturalización que advertía el lugar de la tecnología en la construcción normativa de subjetividades sexogenerizadas. Un modo de hacer comprometido tanto con la parcialidad, la ironía, la intimidad y la desviación perversa de los signos, como con la esperanza utópica en torno a lo tecnológico como una pregunta posible por nuevas formas de vida.

Pero hacia finales del milenio, reconoce Haraway, los cyborgs ya no podían reunir las condiciones para una investigación crítica sobre la mutabilidad de la coexistencia ni sobre el desarrollo político de las condiciones de lo vivo. En su lugar, la historia de las especies de compañía permiten aperturas sobre nuevas imágenes de cohabitación, coevolución y de sociabilidad encarnada con modos de vida en conjunto. Su teoría feminista sobre la cooperación interespecie en su rechazo al pensamiento tipológico, a los dualismos binarios, al universalismo de todo tipo, contribuye a un rico despliegue de aproximaciones a la emergencia, la historicidad, la especificidad, la cohabitación, la constitución y la contingencia. Para ella, un saber feminista en torno a nuestra relación con las especies que nos rodean trata sobre la comprensión de cómo funcionan las cosas, qué podría ser posible y cómo los actores que componen este mundo pueden amarse y tenerse en cuenta de formas menos violentas, tomando por fin la diferencia en serio. Su manifesto de las especies en compañía, publicado en el año 2006, en sus palabras, se convirtió en una demanda de parentesco, en un llamado global a pensar las relaciones interpespecies desde lo que denomina la otredad significativa. Ya no desde los parámetros especistas del antropocentrismo, sino desde una nueva realidad que haga explícitas las conexiones parciales que nos forman en una red de tecnoorganismos conectados unos a otros, patrones de habitabilidad común donde los actores no somos ni totalidad ni parte, sino formas de vida que agenciamos de manera contingente nuestras historias heredadas para la prosperidad de un futuro compartido.

A través de la historia de los perros, Haraway entiende la importancia de pensar el contacto interespecie por fuera de la humanización transferencial que proponen los imaginarios heteroreproductivos de la familia. En su lugar, incita al reconocimiento de los perros como lo que son: perros, una especie distinta. Ni la proyección de uno mismo, ni la representación de una intención humana frustrada, ni el telos de nada. Perros, una especie con una relación obligatoria, constitutiva, histórica y protéica con los seres humanos. Nuestro contacto histórico con ellos habla de la inevitable y contradictoria historia de relaciones constitutivas en las que ninguno de los compañeros preexiste al acto de relacionarse y ese acto nunca se da de una vez y para siempre. El animal de compañía penetra en la tecnocultura dando cuenta del cruce entre la experiencia tecnocientífica y las prácticas tardoindustriales del cuidado, tratando entonces sobre la implosión de la naturaleza y de la cultura en la incansable e históricamente especifica vida compartida de los perros y las personas, vinculados en la otredad significativa.

Ad Minoliti, Fragmento de Cyber selva, 2014

Pensar en nuestra relaciones de compañía con otras especies es un acto político de esperanza en un mundo al borde de la guerra global y un trabajo en permanente ejecución que busca aprender por fin una ética y una política comprometida con la prosperidad de la otredad, tomando en serio las relaciones entre animales y humanos, tanto como con el medio ambiente. Los animales, de esta manera, no estarían siendo objeto de nuestros propios deseos reflejados, sino la condición necesaria para la emergencia de una ética del compañerismo y la cohabitación que nos propone trabajar sobre mejores condiciones para el sostenimiento de lo vivo.

En un escenario global de organización violenta con la totalidad de las especies, producir imágenes que trastoquen las lógicas de su comunicación y la crueldad de su contacto, puede empujarnos a un trabajo fantasmático sobre lo que podría llegar a ser y todavía no lo es: una utopía animal de lo común. Un lugar en el que nuestra relación de reciprocidad a partir del reconocimiento ético de nuestra diferencia puede permitir la emergencia de un futuro distinto basado en la ética de la prosperidad, que se vuelva responsable sobre la desaparición progresiva tanto material como simbólicamente de los animales no humanos.

“Pensar en nuestras relaciones de compañía con otras especies es un acto político de esperanza en un mundo al borde de la guerra global y un trabajo en permanente ejecución que busca aprender por fin una ética y una política comprometida con la prosperidad de la otredad, tomando en serio las relaciones entre animales y humanos, tanto como con el medio ambiente.”

Si los lenguajes de las industrias culturales han propuesto de manera sistemática representaciones distópicas o elucubraciones fantásticas que se organizan en torno a la multiplicación del sufrimiento especista interespacial, reproduciendo el principio vertical del poder antropocéntrico, nuestro trabajo es reponer estrategias que puedan volver a conectarnos con la demanda de cohabitación tecnoorgánica, reconociendo en ella y sus afectos la posibilidad de una nueva conciencia sobre lo que necesita ser el mañana. Hablamos de sentimientos políticos que puedan ayudarnos a pensar la animalidad por fuera de la condición de mascota como una economía de mercado, que nos despierten del estado de permanente evanescencia en el que se encuentran las especies en la lenta implosión del medio ambiente y que de una buena vez nos inciten al desmantelamiento de la monumentalización carcelaria que significan los zoológicos como museos vivos del maltrato.

La desidentificación con aquellos registros que introducen en clave sensible lo animal como un desborde amenazante, como la expresión de la barbarie y como un peligro moral cuya persecución constituye el precepto que ordena el mundo de lo humano, pueden ser posibles a través de intensificación de los afectos menores y los sentimientos ordinarios como la ternura, lo bonito y lo ingenuo: emociones que a través de la velocidad de su identificación pueden reparar el daño que estructura la distancia con aquellas especies con las que compartimos necesariamente el mundo y la posibilidad de nuestra vida.

Hablamos de afectos que en comparación con los registros emocionales de la agencia política tradicional, circulan por economías de lo bajo, con formas de aparición que responden a la sistematicidad de lo cotidiano, a la repetición industrial de la cultura de masas, cuyas resonancias significantes han sido historizadas tradicionalmente como de menor alcance.

Ad Minoliti, Mujeres sobre selva, 2009

En contraposición a la compleja profundidad que caracteriza las estructuras sentimentales en las que se reconocen las mutaciones subjetivas de una época, estos afectos de menor intensidad, usualmente descartados por su incapacidad constitutiva de portar significados complejos para el diseño de la política por venir, nos dice Sianne Ngai, portan la promesa de nuevas formas de relacionabilidad entre los sujetos y los objetos.

Si bien es cierto que parte de la debilidad que se reconoce en estos afectos específicos para el diagrama de una nueva sensibilidad política tiene que ver con su creciente instrumentalización por las lógicas de la identificación mercantil, la ternura, lo bonito y lo ingenuo nos ofrecen la oportunidad de ponernos en contacto a través de experiencias no complejas, liberadas del compromiso moral de la profundidad.

La rapidez del agrado, la velocidad de la afirmación y el placer inmediato que proporcionan estos afectos deben ser leídos desde una relación inestable con los ritmos de la identificación comercial en las lógicas del consumo global. Sus texturas se componen de características suaves, que si bien provienen de las esferas de la cultura de masas y de los basureros emocionales que diagraman los regímenes patriarcales de las verdades sentimentales de lo político, su aparente incapacidad de confrontación con el poder nos priva de reconocer sus modos diagonales de intervención en la realidad. Tal como mencionábamos anteriormente cuando hablábamos de la fantasía como una forma de acción indirecta, o la compañía interespecie como una ética del cuidado capaz de transformar la estructura político-cultural en curso, sentimientos como lo tierno, lo bonito y lo ingenuo, además del efecto relajante que producen, nos recuerdan nuestra capacidad de amar, devolviéndonos la posibilidad de comunicar afecto, de expresar preocupación y de proteger aquello que nos hace bien. La conflictividad de su corporalidad diminutiva y la infantilización que los define, nos dice Ngai, en lugar de definirlos como sentimientos no operativos para la política sensible mayúscula de la ensoñación radical del mañana, nos recuerda, una vez que se hacen presente en nosotros, de su papel protagónico en la producción de deseos de cuidado y protección: una tarea históricamente no reconocida para los cuerpos feminizados cuya importancia es sustancial para la posibilidad de lo social y lo político. Estas imágenes que podemos identificar como tiernas, como bonitas, como ingenuas hablan de la potencia de la fantasía en el trabajo de reconocimiento amoroso entre los sujetos, y aquí podemos agregar, también entre especies. Su aparición nos demanda ayuda, nos moviliza empatía, nos pide cuidado, nos demuestra capaces de escuchar eso que nos pide afecto, eso que nos pide amor, por tanto también capaces de protegerlo, también capaces de garantizar su existencia con nosotros.

“Sentimientos como lo tierno, lo bonito y lo ingenuo, además del efecto relajante que producen, nos recuerdan nuestra capacidad de amar, devolviéndonos la posibilidad de comunicar afecto, de expresar preocupación y de proteger aquello que nos hace bien.”

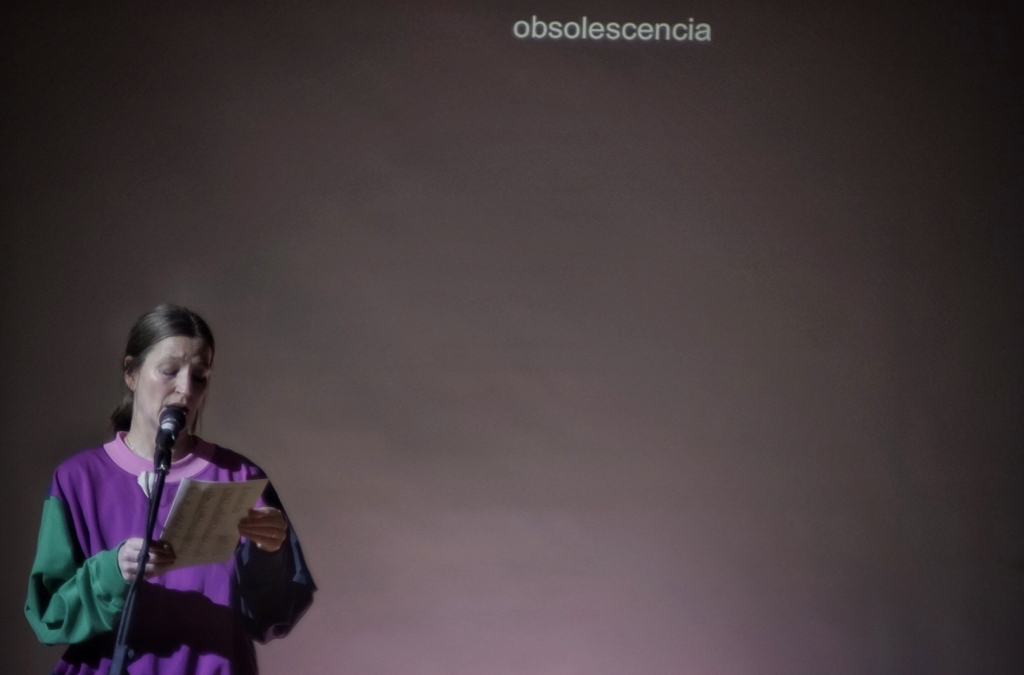

En medio de una coyuntura global obsesionada con la reproducción interminable de esta frustración imaginativa en la que se encuentran los potenciales deseos de transformación de lo real, aquellos lenguajes caducos, imposibles y extraños de la fantasía nos permiten conectarnos con la emergencia posible de una ética diferencial sobre la existencia compartida. Dejarnos interpelar por aquellas especies compañeras menos pensadas, privadas por medio de la extinción de un mañana, y por aquellos afectos feminizados, expulsados de los lenguajes de la imaginación política antagonista puede ser un camino posible para transformar nuestra capacidad de ensoñación, comprometiéndonos en la creación de imágenes que como artefactos semióticos, desafíen la cancelación del futuro a partir de nuevos proyectos de sensibilidad tecnoorgánica cuya relación con la otredad sea la garantía para la multiplicación de mundos y formas extrañas de habitar juntos la experiencia de la vida.

___________

Referencias

– Mark Fisher, Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?, Buenos Aires, Caja Negra, 2016.

– Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos, Buenos Aires, Caja Negra, 2018.

– Frederic Jamenson, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Buenos Aires, Paidos, 1991.

– Lee Edelman, No al futuro. La teoría queer y la pulsión de muerte, Barcelona Madrid, Egales, 2014.

– Donna Haraway, Manifiesto de las especies de compañia, Córdoba Capital, Bocavulvaria, 2017.

– Sianne Ngai, Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting, Cambridge, Harvard University Press, 2012.