EL COLAPSO DEL REALISMO CAPITALISTA

EL COLAPSO DEL REALISMO CAPITALISTA

Por Benjamin Noys

Traducido por Matheus Calderón

Realismo capitalista —el libro— ha terminado, con el pasar de una década, por volverse una frase hecha: “lo que Mark Fisher llama ‘realismo capitalista’” o “como Mark Fisher ha descrito, ‘realismo capitalista’”. El diagnóstico de Fisher es acogido, pero a riesgo de que la sustancia del libro Realismo Capitalista esté ominosamente ausente. El éxito del título ocurre a expensas del libro. Es por ello que quiero volver a la “sustancia” del libro, pero de un modo particular. La sustancia del libro no es simplemente la sustancia del realismo capitalista. Ciertamente, pocos podrían ser tan arrolladores como Fisher al hacer resonar o sentir la “fenomenología política del capitalismo tardío”, en la cual experimentamos “un sistema que no responde, un sistema impersonal, sin centro, abstracto y fragmentario”. Existe, no obstante, otra “sustancia” en marcha en el texto, constituida por aquellos deseos, experiencias y momentos vividos que convocan a un orden colectivo diferente no orientado hacia la acumulación de valor. Esta llamada, como hemos de ver, involucra un proceso de educación del deseo para, a la vez, liberarnos del realismo capitalista y desarrollar una vida no capitalista. Como con el Walter Benjamin de “La vida de los estudiantes”, Mark Fisher es un escritor para estudiantes. Esto no quiere decir que se dirija ellos de manera paternalista o condescendiente. En la declaración de Fisher para el sello Zero Books, en donde Realismo capitalista vio la luz, Fisher afirma la necesidad de ir más allá del “estupor interpasivo” para alcanzar otro tipo de discurso: “intelectual sin ser académico, popular sin ser populista”. Esto es escribir para los estudiantes, una escritura en su nombre, y para todos nosotros como estudiantes.

La forma doble de esta sustancia es la razón por la que es importante examinar el colapso del realismo capitalista en un sentido también doble. Este colapso refiere primero a nuestra experiencia de crisis y austeridad, la que el realismo capitalista se supone que ha de naturalizar y justificar. El realismo capitalista parece forzarse hasta sus límites, al tiempo que nuestras alternativas presentes, cada vez más apocalípticas, se inclinan más al fascismo que al comunismo. El capitalismo, para Fisher, es congruente —si es que no coincidente— con la catástrofe. “El capitalismo es lo que queda en pie cuando las creencias colapsan en el nivel de la elaboración ritual o simbólica, dejando como resto solamente al consumidor-espectador que camina a tientas entre reliquias y ruinas”. El colapso del realismo capitalista parece coincidir con el colapso del capitalismo. El segundo sentido del colapso del realismo capitalista consiste en pasar de entenderlo como un quebrarse (“breakdown”) a entenderlo como un avanzar a través (“breakthrough”), parafraseando a R. D. Laing. Ya no estaríamos más simplemente atrapados en el realismo capitalista entendido como la naturalización de la catástrofe capitalista, sino que podríamos ir más allá del realismo capitalista. Quisiera continuar esta tarea releyendo el Realismo capitalista junto con los escritos de Fisher sobre las políticas de la cultura, su libro póstumo Lo raro y lo espeluznante, y la colección de sus escritos que incluyen un fragmento del proyecto no finalizado Comunismo Ácido.

A pesar de la mordaz genialidad de Fisher para capturar lo peor del momento presente, no cesó de pensar también en la posibilidad de algo mejor. Los escritos de Fisher pueden oscilar con frecuencia entre la desesperanza y el júbilo, algo en el estilo de Franco “Bifo” Berardi. Esta oscilación refleja la tendencia propia de Fisher de separar la interioridad de la cultura capitalista de un “afuera” que se rehúsa a integrarse. La interioridad de la cultura capitalista amerita las ácidas habilidades de diagnóstico de Fisher, y un sentido de la desesperanza; mientras que el “afuera” ofrece posibilidades raras y un sentido del júbilo. La “sustancia” de Fisher, este spinozismo peculiar, trata de moverse más allá de las “tristes pasiones” del apego a esta interioridad y hacia este “afuera”. Esta sustancia dividida, una sustancia en tensión, es lo que explica la oscilación presente en la obra de Fisher.

Cruciales al análisis de Fisher del realismo capitalista resultan las cuestiones de la salud mental y la educación. Esta es una razón por la que el libro resuena tanto con los estudiantes, pero es también el motivo por el que la perspectiva central del libro parte de cómo experimentamos la crisis mientras que se ejecuta en modo de auto-reproducción. En términos de salud mental, el colapso del realismo capitalista no es solamente un colapso social, sino un colapso psíquico que condensa las formas y procesos de las secuencias continuas de colapsos y crisis que componen al capitalismo. Mientras que “el realismo capitalista insiste en que la salud mental debe tratarse como un hecho natural tanto como el clima. (Aunque acabamos de ver que el clima ya no es un hecho natural, sino un efecto político-económico))”, el efecto de la crisis es volver aún más extraños y desnaturalizar al capitalismo, a la salud mental y, por supuesto, al clima. Las formas de colapso superpuestas golpean al corazón mismo del usual mecanismo ideológico, central al análisis de Roland Barthes en Mitologías, que trata lo que es cultural como natural. Ahora, con el generalizado reconocimiento y la realidad de la catástrofe climática, incluso la naturaleza ya no aparece más como “natural”.

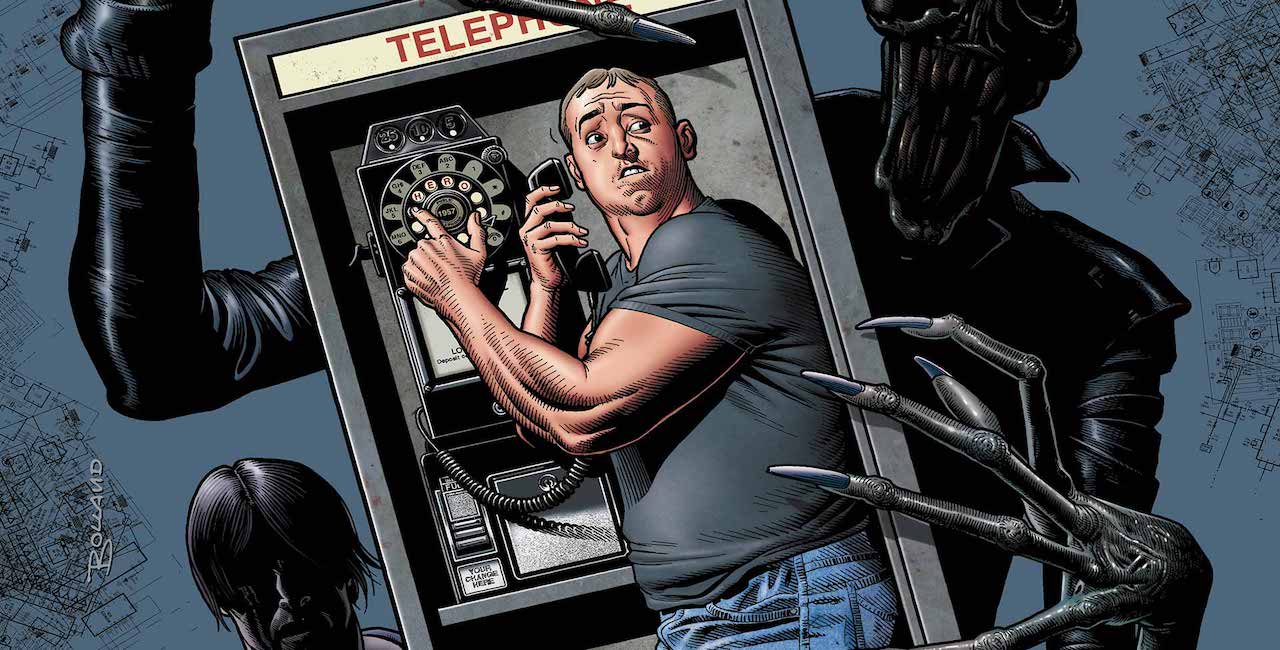

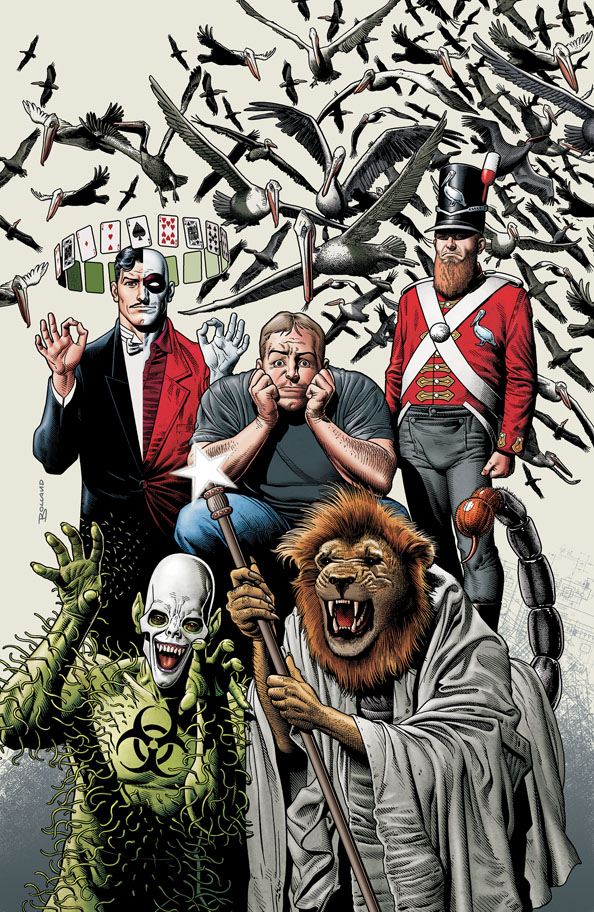

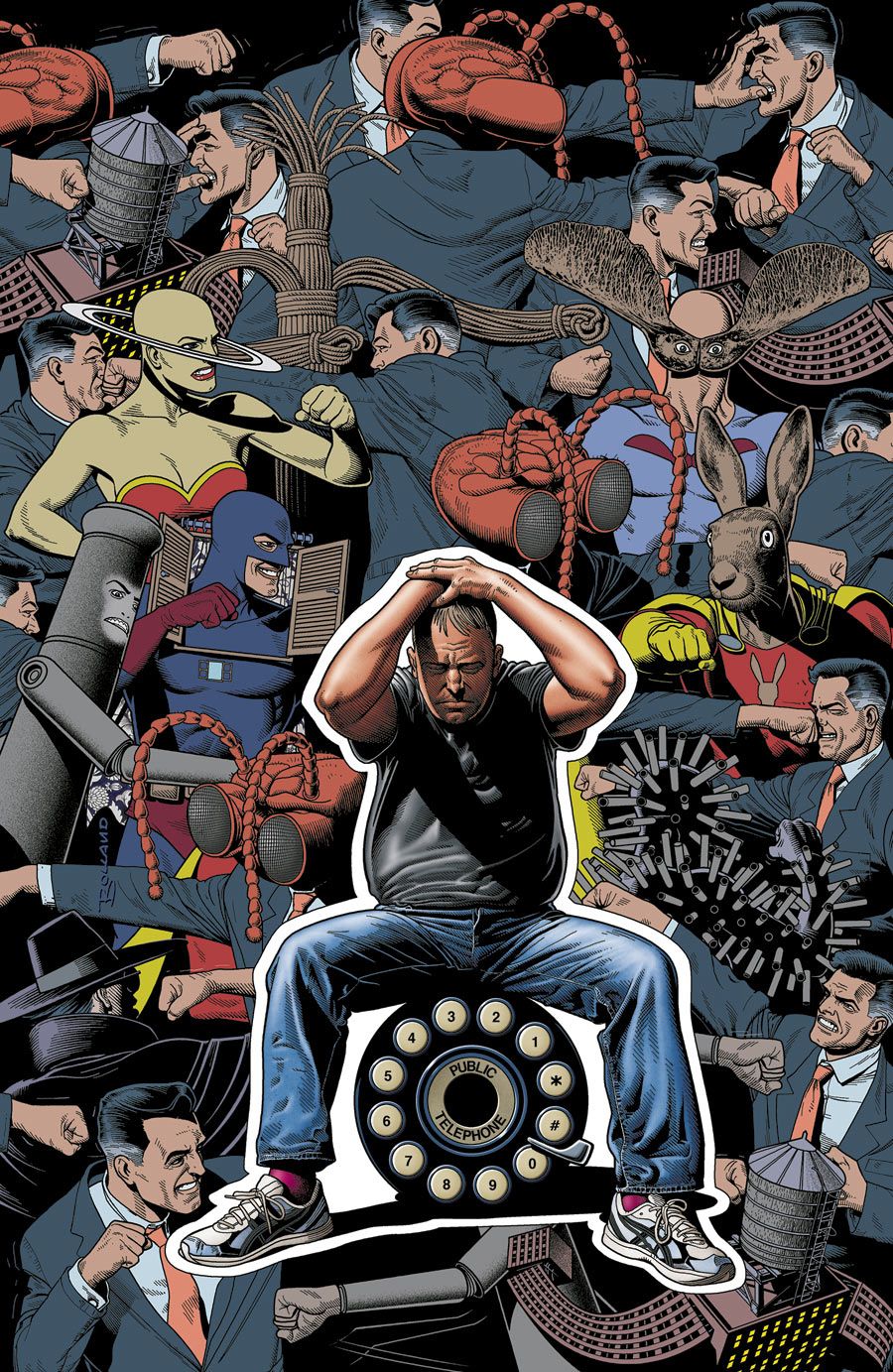

Todas las imágenes son de Dial H, cómic escrito por China Miéville e ilustrado por Mateus Santolouco y Brian Bolland. (DC Comics, 2012)

La respuesta a esta situación, argumenta Fisher, es politizar la salud mental. La salud mental no es un hecho “natural”, un desorden “genético”, que requeriría tratamiento farmacológico y mecanismos de adaptación. Esto no implica decir que tales factores no están en juego —algo de lo que dan fe los intereses de Fisher en lo neurológico—, sino que tales modos de explicación niegan cualquier causa social. Como afirma Fisher, “no tendría sentido repetir que todas las enfermedades mentales tienen una instancia neurológica; pues eso todavía no dice nada sobre su causa”. Si bien esta politización rechaza el naturalismo capitalista, rechaza también el argumento de algunas tendencias de antipsiquiatría inspiradas en Deleuze y Guattari que celebran la figura de lo “esquizo” como revolucionaria. En vez de rastrear algún desorden específico como signo de inmersión o escape del capitalismo, Fisher prefirió enfocarse en el estrés, el cansancio generalizado (el síntoma del TATT: tired all the time) y la ansiedad. El movimiento de Fisher es deflacionario, lejos de la “alta” antipsiquiatría, pero al mismo tiempo atento al sufrimiento del día a día y su conexión con las formas capitalistas. El panorama psíquico del capitalismo tardío es caótico y, para Fisher, “el sistema nervioso se reorganiza junto a la producción y la distribución”. La precariedad es una experiencia vivida psíquica que fragmenta las posibilidades del futuro.

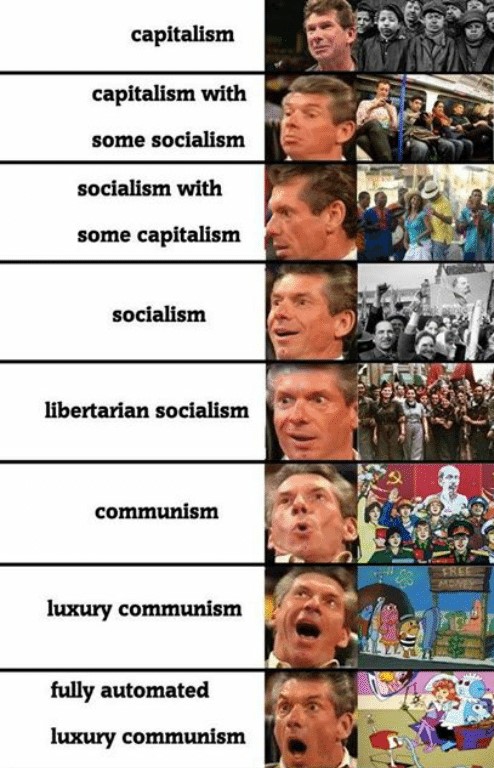

Esto no es, sin embargo, solamente una fenomenología negativa. Manteniéndose fiel a Deleuze y Guattari, Fisher considera al capitalismo como una “máquina deseante”. Adaptando su pregunta sobre por qué deseamos el fascismo, Fisher se pregunta por qué deseamos el capitalismo, por qué desplazamos nuestros deseos al capitalismo hasta “lavarnos la libido”. La fenomenología del capitalismo tardío es una fenomenología de nuestra inversión libidinal en ese mismo capitalismo tardío. Aquí es donde el problema de la educación se vuelve uno de educación del deseo. Recuerdo la afirmación de Fredric Jameson de que nuestro problema “reside en intentar figurarse lo que realmente queremos antes que nada”. Las utopías son lecciones negativas, a fin de cuentas, que nos enseñan los límites de nuestra imaginación de cara a la adictiva cultura del capitalismo. Es solo, insiste Jameson, una vez que la utopía nos ha empobrecido, ha asumido un acto de “reducción del mundo”, que podemos emprender un “deseo del deseo, un aprendizaje del deseo, la invención en primer lugar del deseo llamado Utopía”.

“En vez de rastrear algún desorden específico como signo de inmersión o escape del capitalismo, Fisher prefirió enfocarse en el estrés, el cansancio generalizado (el síntoma del TATT: tired all the time) y la ansiedad. El movimiento de Fisher es deflacionario, lejos de la ‘alta’ antipsiquiatría, pero al mismo tiempo atento al sufrimiento del día a día y su conexión con las formas capitalistas. El panorama psíquico del capitalismo tardío es caótico y, para Fisher, ‘el sistema nervioso se reorganiza junto a la producción y la distribución’. La precariedad es una experiencia vivida psíquica que fragmenta las posibilidades del futuro. ”

Mientras que Jameson, en el texto citado, buscó esta experiencia de empobrecimiento y el nacimiento del deseo en la novela modernista comunista de Andrei Platonov Chevengur, Fisher buscó tales experiencias en la cultura popular –en lo raro y lo espeluznante, en los remanentes de la social democracia de los años 70, y en la inventividad de la cultura de la música dance. La serie de televisión Sapphire and Steel (1979-1982) encarna un raro temporal de bajo presupuesto. Esta historia de detectives del tiempo, interpretados por Joanna Lumley y David McCallum, es una de austeridad emocional, en tanto estos detectives investigan anomalías temporales y, en última instancia, la detención del tiempo. Este momento alegoriza el capitalismo neoliberal como la cancelación del futuro. No obstante, la aprehensión de melancolía del fin del tiempo oes también la codificación de deseos y futuros perdidos, o mejor dicho, cancelados. Ver Sapphire and Steele con Fisher es someterse a una educación sobre el deseo al que se le puso fin, pero también una reducción del mundo que nos forzaría a reinventar el deseo. En Jameson y Fisher vemos un proyecto de educación, una enseñanza del “deseo del deseo” salida de un acto de “reducción del mundo”.

Fisher argumentó que “las formas más poderosas del deseo anhelan lo desconocido, lo extraño, lo inesperado”. Él vio en lo raro y lo espeluznante, tal y como se detalla en el libro del mismo nombre, experiencias de extrañamiento que no solo registraban las formas del capitalismo tardío en sus dimensiones psíquicas sino que también nos prometían liberarnos de ellas. El colapso del realismo capitalista no es solo un colapso del capitalismo sino un colapso del realismo. A diferencia de varios de los proyectos contemporáneos que apuntan a repensar las posibilidades de un realismo crítico, en el espíritu de Lukács y Jameson, Fisher siempre se interesó por las posibilidades de lo surreal y, en su obra no terminada sobre el “comunismo ácido”, por lo psicodélico.

Hemos de notar que incluso estos proyectos de realismo crítico se articulan para abordar lo fantasmagórico e “irreal” como componentes clave del tejido del capitalismo. Fisher directamente aborda lo raro como la promesa de una liberación del realismo capitalista. Esto lo acerca a la obra de China Miéville, cuya novela Los últimos días de Nuevo París (2016) manifiesta una sorprendente fe en los poderes del surrealismo. En ambos casos, estos actos de recuperación no están ciegos ante los diferentes contextos históricos en los que estas experiencias están siendo reactivadas. En el caso de la novela de Miéville, la forma de conflicto incesante que resulta de la detonación del S-blast, un arma surrealista que libera sus creaciones ficcionales a la “realidad”, no lleva consigo aires de liberación. Al interior del texto hay un sentido de surrealismo como interrupción de la historia, pero también como el riesgo de una suspensión que es eliminada de la historia y una repetición sin fin del extrañamiento surrealista. Es quizás por esta razón que la novela se queda “escasa” e insatisfactoria. De modo similar, las reconstrucciones “hauntológicas” de la carga rara que llevan consigo las formas de producción cultural marcadas por la socialdemocracia británica sugieren la disrupción temporal que tales sendas no seguidas podrían causar. Como hemos visto con Sapphire and Steel, su final en un momento de suspensión prefigura el nacimiento de capitalismo neoliberal, mientras que su melancolía extraña codifica deseos perdidos. El retorno al pasado hace notar sus límites, pero también las posibilidades de un salto hacia el futuro.

Las utopías insinuadas por Fisher se fundan en las ruinas y fragmentos de la modernidad capitalista, que se hacen eco de algo como el monumento prehistórico de Stonehenge: “como las estructuras simbólicas que daban sentido a los monumentos se han desmoronado, en cierto modo, lo que vemos ante tales estructuras es la ininteligibilidad y la inescrutabilidad de lo Real mismo”. Si el pasado prehistórico adolece de un Simbólico inteligible que pueda ser reconstruido, confrontándonos con lo Real como remanente, entonces las “reliquias y ruinas” del capitalismo tardío en donde todo es dado al valor, nos confrontan con una forma diferente de lo Real como remanente. Lo “espeluznante” de los lugares del capitalismo tardío necesita ser afrontado y superado mediante la apertura rara hacia el afuera. Una vez más, esta es la “reducción del mundo” que sugiere Jameson, un arrasamiento en el que podemos reconstruir y educar nuestros deseos futuros al educarnos en un deseo por el futuro.

Al mismo tiempo, ese “afuera” es una figura equívoca de externalidad, que sirve para negar la visión “cerrada” del capitalismo en abstracto como una máquina deseante. Aquí yace una tensión, o una oscilación, que no es explícitamente confrontada o resuelta. Hay una división entre la interioridad del capital que se extiende hasta el sistema nervioso y un “afuera” que es una forma otra, diferente, de liberación hacia lo inhumano. La sustancia del realismo capitalista continúa dividida entre un adentro y un afuera y no está articulada. Es en la coordinación de los momentos “hauntológico” y “aceleracionista” de la obra de Fisher que se intenta una articulación: volver a esos momentos de acecho del pasado que pueden luego ser activados y acelerados para llevar a cabo un futuro “perdido”. Sin embargo, esta articulación sigue siendo con frecuencia limitada y fantasmática, y aquí es donde el proyecto de la educación del deseo puede ser reforzado hacia pensar una fenomenología del capital que pudiese también rastrear sus fracturas sin suponer un salto hacia un gran “afuera”. El proyecto de una fenomenología del capitalismo necesita ser suplementado, en el sentido derridiano de una adición necesaria, con un proyecto de educación y reconstrucción.

La elaboración del proyecto de educación del deseo continúa siendo una de las pérdidas causadas por la muerte de Mark Fisher. Es un proyecto que continúa por reconstruirse, desde la colección completa de sus escritos, pero también de manera colectiva. El propio trabajo de Fisher como profesor, ya dentro o fuera de las instituciones educacionales, era central a su fenomenología del capitalismo tardío y a las formas alternativas de “sustancia”, de deseo, que fueran posibles. Podríamos hablar, tomando en consideración la influencia del psicoanálisis, de un proyecto de “toma de inconsciencia” así como de uno de “toma de conciencia”. Esto es particularmente apropiado respecto del concepto de “comunismo ácido”. Previamente Fisher había identificado a la psicodelia con “la negación de la existencia del orden de lo Simbólico como tal”, como una regresión “psicótica” que fracasa en registrar de forma absoluta la socialidad. En este punto, Fisher persiste en la máxima punk de “nunca confíes en un hippie” y el rechazo de la psicodelia como una regresión “floja”. El fragmento sobre el comunismo ácido trata de reevaluar los experimentos de cambio de conciencia, ahora como visiones más allá de nuestro realismo capitalista. Estas tensiones se mantienen, no obstante, entre un mundo interior del capital que está inserto en el sistema nervioso o el inconsciente, y un psicodélico “afuera” que podemos alcanzar de algún modo.

“El colapso del realismo capitalista no es solo un colapso del capitalismo sino un colapso del realismo. A diferencia de varios de los proyectos contemporáneos que apuntan a repensar las posibilidades de un realismo crítico, en el espíritu de Lukács y Jameson, Fisher siempre se interesó por las posibilidades de lo surreal y, en su obra no terminada sobre el ‘comunismo ácido’, por lo psicodélico.”

Es también importante considerar la tercera tesis de Marx sobre Feuerbach, que sugiere que “el propio educador necesita ser educado”. “La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria”. Si bien Fisher escribe mayoritariamente al margen del campo formal educativo, como también lo hacemos nosotros, tenemos todavía que examinar este problema de la educación y la autoeducación en su contexto. Los diversos intentos formulados de formas educacionales “en el afuera” de las formas capitalistas neoliberales, son con frecuencia equívocas, incluso llegando a reproducir esas mismas formas en el sueño de lo “privado”. Quizás lo más cercano que tenemos a tales experimentos surge en los “teach-ins”, o “outs” [foros universitarios autogestionados, extendidos y participativos] que han emergido en varias luchas contra la privatización de la educación. Estos, no obstante, continúan siendo temporales y están limitados a formular preguntas sobre la auto-reproducción en un contexto externo al del sueldo. No hay una solución simple al problema y la dificultad de incluso esbozar tales formas da cuenta de nuestro momento presente.

Es tal proyecto de educación que sigue ante nuestros ojos y se insinúa como la verdadera sustancia de la cual el “realismo capitalista” es su forma truncada y mutilada. Para cumplir con ese proyecto necesitaríamos articular el “afuera” raro con los espacios espeluznantes de “ausencia”, de fracturas y tensiones dialécticas del capitalismo y sus vacías apariencias. Tal es el difícil puente que tenemos que construir, que Fisher resume en el encuentro y la distinción entre lo raro y lo espeluznante. Sigue siendo una cuestión abierta si lo ácido o lo psicodélico habría sido un mediador suficiente, una cuestión de la que cualquier continuación del proyecto de Fisher tendría que ocuparse. Yo argumentaría, no obstante, que cualquier proyecto de educación así necesita abandonar la conceptualización de adentro y afuera hacia una aprehensión más dialéctica de los límites “interiores” del capitalismo y la articulación de esos “límites” y sus posibilidades con ese “interior”. Este es el punto en donde el proyecto de Fisher demanda ser repensado urgentemente.

Entre las sugerencias utopianas de Jameson hay una que, creo, resuena con el proyecto de Fisher: una “Utopía de inadaptados y excéntricos, en la que se han suprimido las represiones que producen uniformización y conformidad, y los seres humanos crecen salvajes como plantas en un estado de naturaleza”. Me parece que esto es algo que la obra de Fisher deja implícito: una sustancia “salvaje”, un deseo “salvaje” que, como insistía en Realismo capitalista, no era extrañamente ajeno a las formas de la disciplina y el control. Esta es otra tensión, con suerte una tensión productiva, que marca la obra de Fisher: una atención a la dinámica de la liberación, que es también una consideración estimada sobre los pasos en falso y fracasos de la liberación. Es dentro y fuera de esta tensión, quizás, que podamos encontrar las posibilidades de la educación del deseo hoy.

Benjamin Noys es profesor de teoría crítica en la Universidad de Chichester. Publicó Persistence of the Negative: A Critique of Contemporary Theory (2010), Malign Velocities: Accelerationism & Capitalism (2014), y es editor de Communization and Its Discontents (2011). Actualmente escribe una crítica del vitalismo en la teoría contemporánea.