PREPARARSE PARA EL IMPREVISTO O LA ESTRATEGIA DE LA IMPROVISACIÓN

PREPARARSE PARA EL IMPREVISTO O LA ESTRATEGIA DE LA IMPROVISACIÓN

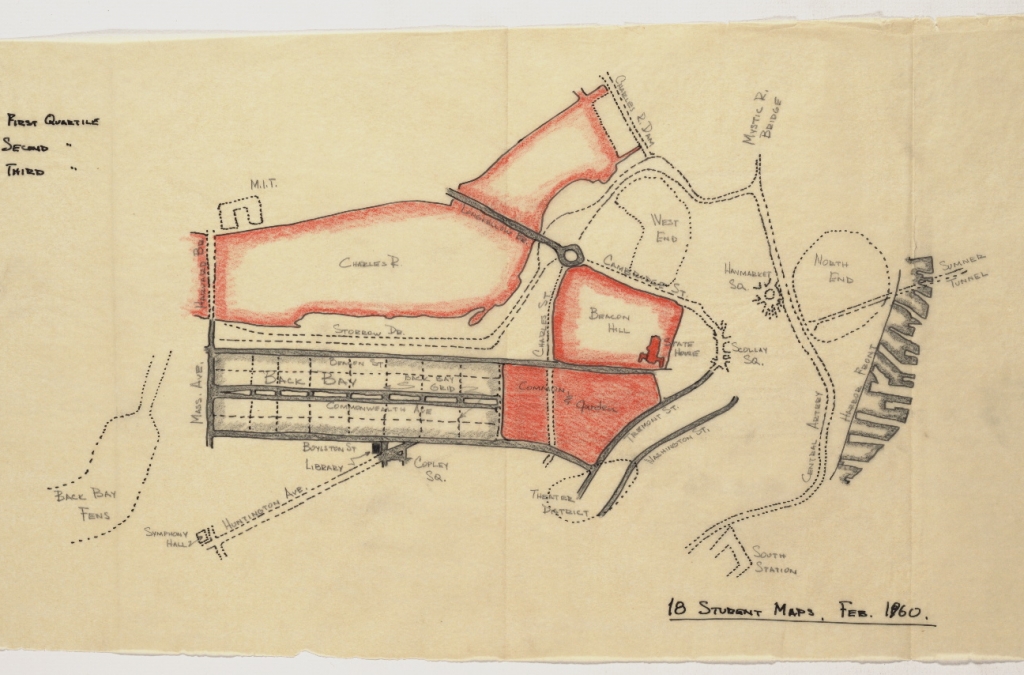

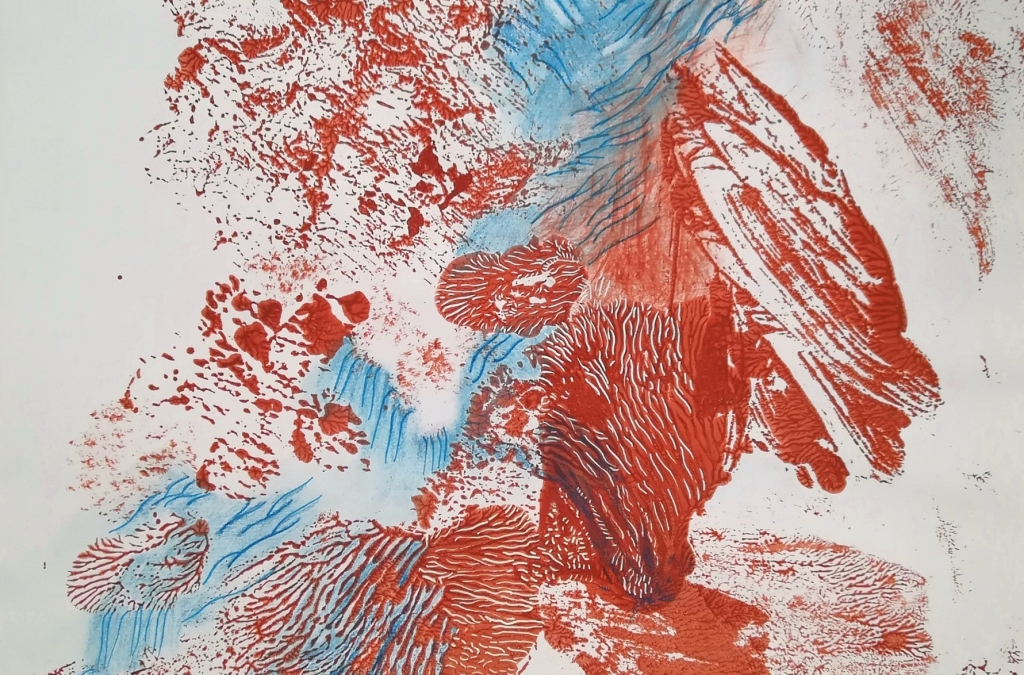

Daniela Fanego, de la serie 10 Impresiones con matices , Monocopia en caucho acrílico, pastel y grafito sobre papel, 35 x 24 cm. https://www.instagram.com/danafanego/

Por Ezequiel Gatto

I. Don’t panic, it’s not automatic

En uno de los capítulos de la serie Pandemia (2020) se muestra la filmación de una charla informativa, ocurrida en un hospital de New York durante 2018 y destinada médicxs y enfermerxs, sobre “patógenos especiales” como el Ébola o la Gripe porcina. Al definir qué los hace especiales, la médica que da charla indica que, entre los elementos decisivos, están la alta morbilidad, la facilidad para proliferar y la capacidad de producir un pánico intenso en la población.

El pánico me interesa, en general, como elemento de un conjunto (de fronteras difusas) que denomino afectos de futuro, y en particular por la importancia que ha tenido durante la pandemia en curso. En un texto reciente busqué diferenciar pánico de incertidumbre, afirmando que el pánico no se debe a no poder hacerse una imagen sino, al contrario, a no poder deshacerse de una cierta imagen. Para ampliar el campo de sentidos insinuados en esa afirmación diría que el pánico actual se relaciona con la posibilidad de morir o el temor a una catástrofe social (que puede tomar figuraciones diversas). A ese pánico se le oponen, por un lado, figuras optimistas o reparatorias (“todo va a estar bien”, “llegará el comunismo”, “volveremos a la normalidad”, “si salimos no pasará nada grave”: un menú heterogéneo de promesas) y, por otro, la incertidumbre como una disposición menos taxativa. Es no saber qué va a pasar: no saber si vamos a morir, o no, si va a haber catástrofe, o no, si las condiciones pospandemia serán mejores, o no. La incertidumbre implica no poder hacerse una imagen nítida.

El pánico, que imagino como una inundación, da el tono afectivo a una profecía de daño a la que, por su parte, el optimismo y la reparación, parecieran contrarrestar. La incertidumbre, que se me aparece como un ahuecamiento, es un afecto que no refiere a una figura. Figura terrorífica / figura optimista-reparatoria / ausencia de figura. No se trata de un simple par de opuestos sobre un mismo eje (figura mala / figura buena) sino de una tensión entre dos figuras y la ausencia de figura. Que sea posible experimentar la ausencia de figura como algo malo, no equivale a suponer allí una mala figura. Si el pánico lleva por el camino de la parálisis, la estampida o la destrucción (todas posibilidades de la situación actual) y la figura tranquilizadora se nutre de la espera del cumplimiento de una promesa, la incertidumbre viene a constituir una tercera posibilidad: la de mantener un fondo de infiguración para ir poniendo contra él figuraciones que no operen como promesa única o final sino que propicien una inventiva dinámica. Para eso, tal vez necesitemos más principios de acción que figuras de destino.

Mucho se ha tipeado a favor de una u otra figura de destino, pero quizá se trate de pensar en principios de acción que hilvanen imágenes de porvenir más como puntos de pasaje que como destinaciones. Imágenes-pasaje que propicien el análisis de los posibles, que lleven en sí mismas su incompletud, que participen de una disposición a mutar con lo que emerge, que se entramen a otras imágenes-pasaje, que pluralicen las predicciones. El mundo atraviesa con violencia cualquier figura de destino, la rasga irremediablemente, la deja atrás, la afecta con novedades, emergencias, descubrimientos, invenciones. La materia no es algo, es potencialidad de formas, propuso Robin Collingwood en Idea de la Naturaleza, publicado en 1949. Haciendo lugar, oxigenando el cuarto cerrado que diseñan el pánico, la profecía y el optimismo sin invención, podemos generar una zona para una dinámica política diversa. Un modo de orientación de la acción lo suficientemente plástico, en el que la incertidumbre se encuentre con una disposición para evitar el pánico sin recaer en la buena profecía. A ese modo propongo llamarlo “estrategia de la improvisación”.

II. Una idea de improvisación

Recientemente, Slavoj Zizek escribió: “Lo realmente difícil es aceptar el hecho de que la epidemia actual es el resultado de la pura contingencia, que simplemente ha ocurrido y no hay ningún significado oculto” (2020). Creo que no está en la correcto. La epidemia remite a condiciones más o menos precisas, que involucran formas de vida, tramas tecnológicas, modelos de globales de producción de alimentos, capacidades y limitaciones de los sistemas de salud, prioridades políticas, entre otras. Y, en todo caso, no es menos contingente que cualquier otro evento en el Universo. Lo que parece más realmente difícil de aceptar es que dicha contingencia no tiene teleología, no viene con un Fin definido. Ese rasgo podría permitir ganar para la política una pluralidad de dimensiones y territorios, de experimentar con posibilidades, de arriesgarse. La improvisación operaría como modo de búsqueda y hallazgo y como estrategia de invención social.

Existen muchas maneras de definir, valorar y vincularse con la improvisación. La noción expresa muy bien lo que Bajtin dio a entender con la categoría de “género discursivo” (1982). Si, por ejemplo, indagamos los sentidos de la noción en la zona del arte y las estéticas, se detectan valoraciones positivas, cuando no elogiosas. Se configura incluso un linaje, compuesto por expresiones de la danza, la dramaturgia, la música, el cine. Si la exploramos en el mundo más o menos afiebrado de la valorización capitalista y la monetización, el acto de improvisar también recibe elogios, en la medida en que opera como una subespecie del riesgo, fundamento ético del capitalismo contemporáneo (Knight, 1921; Beck, 1998). No obstante, dicha improvisación es un instrumento antes que una experiencia en sí misma. Es el medio para alcanzar un fin dado: la ganancia. Se diría que la del mercado es una improvisación perimetrada; no puede salir de la cárcel de cifras en que consiste el dinero. Si en el arte, la improvisación remite a lo que no se puede medir, en el mercado remite a encontrar algo nuevo que se pueda medir. Sólo se limita a acelerar bajo un mismo patrón. Como un hámster que, enjaulado, camina sobre una rueda; llegado cierto punto de velocidad, ya no es el hámster sino la rueda la que marca el paso.

“Si el pánico lleva por el camino de la parálisis, la estampida o la destrucción (todas posibilidades de la situación actual) y la figura tranquilizadora se nutre de la espera del cumplimiento de una promesa, la incertidumbre viene a constituir una tercera posibilidad: la de mantener un fondo de infiguración para ir poniendo contra él figuraciones que no operen como promesa única o final sino que propicien una inventiva dinámica. Para eso, tal vez necesitemos más principios de acción que figuras de destino.”

Finalmente, si nos acercamos a la política no es sencillo encontrar valoraciones positivas sobre la improvisación, salvo en un activismo que suele dialogar con el arte. Por lo general, recibir en política la calificación de “improvisado” es recibir un insulto. Denota poca preparación, poca planificación, poca fortaleza para alcanzar los objetivos. Incluso poca certeza respecto a esos objetivos. Hasta podríamos encontrar rastros de patriarcado duro en esa mirada peyorativa, que a veces conecta con versiones nostálgicas del porvenir. Hay toda una corriente, por ejemplo, para la cual su utopía no está en el futuro, sino en el pasado: es el mundo de, digamos, los años sesentas del siglo XX. No el de la contracultura, sino el modelo social general. Son retroutópicos.

Pareciera, entonces, que de la política no se espera improvisación. Pero, ¿qué pasaría si la invención política hiciera un lugar a la improvisación como disposición? Si se dotara de principios de acción en los que los destinos no estén ni escritos previamente (como en los programas políticos) ni sometidos al perímetro del capital. Ni retro ni hámster. La improvisación puede ser una disposición (una estrategia) capaz de lidiar productivamente (no paralizarse, no esperar) con la incertidumbre a partir de un principio que no consiste en alcanzar un objetivo sino, parafraseando a Francois Jullien, en “ir llegando a resultados” (2017). Esa apertura no significa insistir obsesivamente en el sesgo infigurado propio de la incertidumbre (un gesto frecuente para una izquierda posmarxista, reactiva al utopismo y la programática socialista) sino avanzar en una actividad cuya dirección no defina a priori cuáles son sus posibilidades. La improvisación no es espontánea, surge de la decisión de llevar adelante un proceso inventivo que va revisando sus condiciones y acompañando posibilidades y consecuencias a medida que avanza. Creo que la política puede, en parte, volverse improvisatoria. Tomar los rasgos que David Toop (2018) imputa a la improvisación musical: “trabajar con los medios disponibles; involucrar acciones y recepciones, luchar experimental y públicamente con los límites del yo” (y, agregaría, del nosotrxs y del ellxs) para convertirlos en insumos de un principio de acción orientado a producir condiciones para que prolifere la inventiva social bajo la menor dominación posible.

III. Improvisar en la pandemia

En Politics of possibility. Risk and Security beyond Probability (2013), Louise Amoore rastrea cambios muy significativos en el modo de gobierno de lo posible con posterioridad al atentado a Las Torres Gemelas. Ese acontecimiento demostró que algo muy poco probable podía tener inmensas consecuencias. Fue así que toda una maquinaria de evaluación de riesgos, prospectiva y análisis de escenarios futuros que se había estado desarrollando en el mundo de los negocios (nutrido, por su parte, de ideas militares como las del estratega chino Sun Zi) terminó por darle su coloración al securitismo contemporáneo. Según Amoore, ese movimiento propició la consolidación de un pensamiento de las posibilidades por sobre un pensamiento de las probabilidades. Posibilidades nimias, posibilidades no imaginables, escenarios remotamente posibles fueron incorporados a una nueva matriz de estrategia. Prepararse para que tuviera lugar algo posible se volvió un principio de gobierno capitalista y global. Pero esa preparación no tiene que ver con abrazar el exceso que implica una novedad, sino con multiplicar procedimientos para exorcizar lo que de ella pueda poner en jaque, o siquiera en riesgo, o siquiera en problemas, el tándem economía/securitismo que marca el pulso de la dominación. Actualizar toda posibilidad en función de un capitalismo securitista infinitamente plástico: tal el modo hegemónico de gobierno de lo posible.

La pandemia (no totalmente imprevista, ya que se venía anticipando en informes, investigaciones, libros y películas) parece ser, a la vez, un riesgo detectado por esas tramas del capitalismo de vigilancia y un elemento de difícil metabolización para dichas tramas. En ese sentido, Flavia Costa (2020) ha propuesto entenderlo como un “accidente normal”, inherente “al hecho mismo de que un sistema hipercomplejo esté funcionando. (…) Es inseparable de la productividad del sistema, de su desarrollo, de su incremento y de lo siempre contingente que se abre cuando se dispara una acción tecnológica hipercompleja hacia el futuro”. Ese accidente, del que se podrían reducir sus efectos dañinos, es inevitable. Como un terremoto, del que se puede calcular su probabilidad y locación, pero nunca se saber con certeza cuándo ocurrirá. Ese accidente, normal para el sistema del que forma parte, quiebra la normalidad de sus componentes, que, en el caso de esta pandemia, tiene a los seres humanos como protagonistas, ya que se trata de un virus que saltó de una especie a la nuestra.

Por todo esto, aunque no lo parezca, aunque no se diga, aunque no se acepte, la pandemia está obligando a mucha improvisación en este “accidente normal”. Podríamos incluso afirmar que la experiencia pandémica es una improvisación social a escala planetaria. No puede decirse que su origen sea la voluntad, ni la alegría su tono afectivo, ni mucho menos que carezca de ambivalencias peligrosas, pero eso no quita que estamos “arrojados a la pandemia” y, en medio de la incertidumbre que ha generado, existen líneas que no ceden al pánico, ni a la nostalgia e improvisan.

La improvisación en pandemia (¿o acaso todas las improvisaciones?) se caracteriza por un juego con la inadecuación de los recursos previos (políticos, de planificación, sanitarios, sociales) que se expresa como actividades reparatorias y propiedades emergentes. Todos somos damnificados-inventores, y no tiene sentido pretender distinguir con claridad donde opera lo reparatorio y donde surge lo emergente. Improvisar no es algo necesariamente dichoso. Puede doler, abrumar, asquear pero está funcionando. Años de aceleración social, de multiplicación de los intercambios, de precariedad económica, de vértigo existencial, de gestión del riesgo tal vez nos dieron elementos para improvisar. De un modo, más o menos inconsciente, nos hemos estado preparando para lo imprevisto.

IV. Saberes para improvisar, aprendizajes de la improvisación

Mi padre acaba de cumplir 70 años. Hasta hace unos días, nunca había amasado nada. Pero hace unos días amasó, por primera vez, tallarines. Y luego otra vez. Y luego pasó a otros platos de pastas. Una disrupción que para la humanidad no tiene mucho sentido, pero para su propia experiencia y la sistémica de mi familia de origen, sí. Hizo falta una pandemia para que llevara adelante una actividad nunca antes realizada. Tal vez, me digo, el riesgo de la catástrofe sistémica no conlleva lo mismo para los componentes. Quizá en los componentes (mi padre, por ejemplo) ese riesgo se traduce en una alteración de sus futurizaciones, de sus proyecciones a futuro, y en una reconfiguración de sus vínculos con la futuridad. La pandemia obliga a inventar de un modo que pareciera partir de la improvisación y no del plan o el proyecto. Si la entendemos como una catástrofe, la pandemia tiene, como revés de la disgregación de las estructuras, un empuje inventivo que, en un primer momento, es, parafraseando a Stanislaw Lem, una posibilidad sin imagen de destino (2017). Mi padre, por ejemplo, no instrumentó la futurización “amasar pastas” como acción para otra cosa que no fuesen el acto y las consecuencias de ingerirlas (saciar el hambre, disfrutarlas, compartirlas, comentar el hecho). No espera de esas pastas otra cosa que las consecuencias previsibles que encierran las pastas. Pero esas pastas son también, parafraseando ahora a James Lindsay, el territorio de unas posibilidades que no sabemos que existen (1921). Es decir, esas pastas fueron una máquina de producción de posibilidades. Esto permite decir que, en una catástrofe, la improvisación es un modo de propiciar posibilidades, o incluso de cuidar —aunque nunca garantizar— la posibilidad de que haya posibilidades, mejores posibilidades.

En una entrevista que le realizaron a propósito de la improvisación en el jazz, el filósofo Fred Moten dijo que la experiencia de la diáspora africana, con su desarraigo, su aterrizaje en unos territorios desconocidos, las profundas asimetrías del poder esclavizante y la alteración profunda de los patrones culturales, familiares y de las actividades productivas, religiosas y sociales, podía ser pensada como una improvisación a gran escala, poblacional, prolongada y a la vez cambiante. Esas personas apresadas, transportadas, maltratadas, vendidas, localizadas y agrupadas tuvieron, según Moten, que inventarse una vida (y, agregaría yo, una dignidad) a partir de una situación para la cual sus experiencias previas y sus horizontes de expectativas no tenían eficacia salvo como insumos para dicha invención.

Hay una relación estrecha entre lo que sabemos, lo que valoramos de lo que sabemos y los vínculos con el futuro que nos definen (que, por supuesto, exceden largamente lo que sabemos). Por eso es interesante ver qué sucede con los saberes, los recursos acumulados o disponibles, en estas condiciones pandémicas de improvisación social. Un ejemplo: cuando la cuarentena recién comenzaba pero ya era obvio que estaríamos guardados un buen tiempo y que las consecuencias económicas afectarían rápida y duramente a sectores sociales empobrecidos, un grupo de militantes planificó y llevó adelante una olla popular en un barrio rosarino. La olla popular puede pensarse como un paliativo. En buena medida, lo es, pero sus efectos exceden su función. La olla, como dicen sus organizadores (el colectivo La Cabida, del barrio Ludueña), los unió. Y en esa reunión hizo que saberes y recursos hasta entonces no conectados tuvieran que funcionar juntos propiciando algo nuevo: comunicación en redes, gestión de las donaciones, confección de barbijos, preparación de grandes cantidades de comida, logística, autoprotección, relaciones con lxs vecinxs. Cuando colapsa una normalidad (llamemos a eso catástrofe) no se sabe qué de lo que se sabe va a funcionar en el nuevo escenario. Y esa impredecibilidad de lo eficaz es constitutiva del vínculo improvisatorio con la futuridad.

Cuando la catástrofe es vasta, la improvisación tenderá a serlo. Y creo que, desde cierta perspectiva, eso está pasando; existen señales de improvisación social como modo de lidiar con la catástrofe. Redes de ayuda vecinal, experimentos masivos con políticas sociales, colaboraciones globales de investigadores en búsqueda de vacunas, protocolos de cuidado, desarrollo de aplicaciones sociales, alianzas políticas inesperadas, estallidos sociales, la consolidación del Ingreso Universal como un tema de agenda, la ampliación de la incidencia del comercio justo. Claramente, no es lo único que se está cocinando en este caldo global (es cuestión de rastrear qué están pronosticando las corporaciones capitalistas o las imágenes de futuro que ordenan a la ultraderecha, tópicos que merecerían otros artículos) pero es una línea a tener en cuenta, y considerar en sus potencialidades futuras. Hay elementos para pensar en la posibilidad de incorporar estrategias de improvisación social en el corazón de la inventiva política poscapitalista. De dejar márgenes abiertos a la pregunta por cómo queremos vivir, de encontrar la potencia que puede tener no saberlo.

“Aunque no se diga, aunque no se acepte, la pandemia está obligando a mucha improvisación en este ‘accidente normal’. Podríamos incluso afirmar que la experiencia pandémica es una improvisación social a escala planetaria. No puede decirse que su origen sea la voluntad, ni la alegría su tono afectivo, ni mucho menos que carezca de ambivalencias peligrosas, pero eso no quita que estamos ‘arrojados a la pandemia’ y, en medio de la incertidumbre que ha generado, existen líneas que no ceden al pánico, ni a la nostalgia e improvisan.”

V. Puntos de pasajes

Los factores que resultaron en el encierro de la mitad de la población mundial son múltiples. Fenómenos y procesos técnicos, demográficos, comerciales, culturales. Y también, como mencionó Habermas, fenómenos morales, porque a pesar de todo subyace un principio de no dejar morir que, al menos hasta ahora, ha primado por sobre la tendencia a “la supervivencia de los más aptos”. Por ahora se impone la futurización “seguir vivos, no ver morir a miles” (De hecho, llama la atención los pocos artículos que piensen el morir, o su posibilidad, en esta coyuntura. He leído testimonios muy dolorosos pero casi nada que encare el asunto en términos más sociológicos o filosóficos).

Pero hay más en juego. No estamos encerrados solamente porque tememos morir o porque el Estado teme que muramos o porque los cálculos del mercado también le dan que lo mejor es cuidar a los consumidores hasta que pase lo peor porque los vivos compran más que los muertos. La cuarentena es una respuesta sistémica. Estamos encerrados también porque los Estados (o partes de sus tramas) y los mercados (o partes de sus tramas) temen morir, en la medida en que el colapso podría llevar a formas del caos y la desorganización en los que la dominación se vuelva dificultosa y la valorización pierda patrones de ordenamiento.

Podría pensarse que en las manifestaciones de la derecha brasilera, española, argentina y estadounidense no solo existe una demanda por volver al movimiento —bajo el reclamo por “la libertad”— y el rechazo al control estatal sino que se reconoce el poder inmenso de una masa de contagiados. No habría que descartar que las ultraderechas anticomunistas, antidemocráticas, ultraneoliberales, suprematistas estén, en cierto sentido, pugnando, antes que por el retorno a la normalidad capitalista previa, por fomentar un caos social y político que pueda, luego, definirse por la fuerza. Pero quizá se pueda aprovechar ese temor estatal y de mercado en otros sentidos; y se puedan aprovechar también los recursos que la pandemia ha llevado a movilizar, de forma novedosa para los propios actores. Estamos obligados a pensar en escenarios no planificados. Hay que ocupar esas imágenes de futuro que también preocupan a los estados y los capitales para abrir otras posibilidades.

Llamaría puntos de pasaje a las futurizaciones, dispuestas a la mutación, utilizables para generar otras condiciones para la vida. Unos puntos de pasaje que se orienten por principios de igualdad y justicia, de diferencias que no decanten en desigualdades, que sean funcionales “al arte de reconocer el rol de lo imprevisto, que los cálculos, los planes, el control tienen un límite. Calcular los elementos imprevistos quizá sea la operación paradójica que la vida más nos exige que hagamos” (Solnit, 2020). ¿Puede esa operación paradójica alimentar una estrategia política? Creo que sí.

Si el capitalismo “calcula los elementos imprevistos” en términos de reducción de los mismos a factores de valorización, hay que propiciar y conjurar posibilidades cuyo fundamento o destino no sea la ganancia sino la producción, una y otra vez, de igualdad y justicia. La improvisación puede ser un recurso valioso para esto. Si la practicamos como una actividad que se rige por un principio y no por un itinerario prefijado o una figura de destino, quizá nos permita encontrarnos con posibilidades que no estamos buscando.

En su fantástico Imaginación e invención (2015), Gilbert Simondon sostiene que “para prever no se trata solamente de ver, sino también de inventar y vivir, la verdadera previsión es en cierta medida una praxis, tendencia al desarrollo del acto ya comenzado”. Me parece por demás interesante esa posición, que se desliga virtuosamente de dos recaídas: por un lado, de la imagen a la que ir (la visión-objeto de la previsión) y, por otro, de una suerte de presentismo sin límites. En lugar de eso, la idea de Simondon permite articular inventivamente nuestras condiciones y posibilidades actuales -aquello que ya ha comenzado- con la tendencia hacia el porvenir. Lo que veremos ya no será una figura de destino sino una formación continua, casi me dan ganas decir “orgánica”, de unas imágenes por las cuales pasaremos como quien pasa por una transfiguración para volver a inventar y volver a transfigurarnos. Es ahí donde la utopía -y su versión negativa, la distopía- dejan de ser categorías significativas, y la posutopía abre paso a una imaginación cinética, en la que la improvisación social se convierte en materia prima de una invención política.

Ezequiel Gatto es Investigador Asistente (ISHIR/CONICET), profesor de Teoría Sociológica (carrera de Historia, Universidad Nacional de Rosario), traductor y coordinador de talleres. Dr. en Ciencias Sociales (UBA). Participa de la Editorial Tinta Limón y del Grupo de Investigación en Futuridades (GIF). Colabora y articula con diversos proyectos políticos y culturales. Recientemente publicó el libro Futuridades. Ensayos sobre política posutópica (Editorial Casagrande, Rosario, 2018).