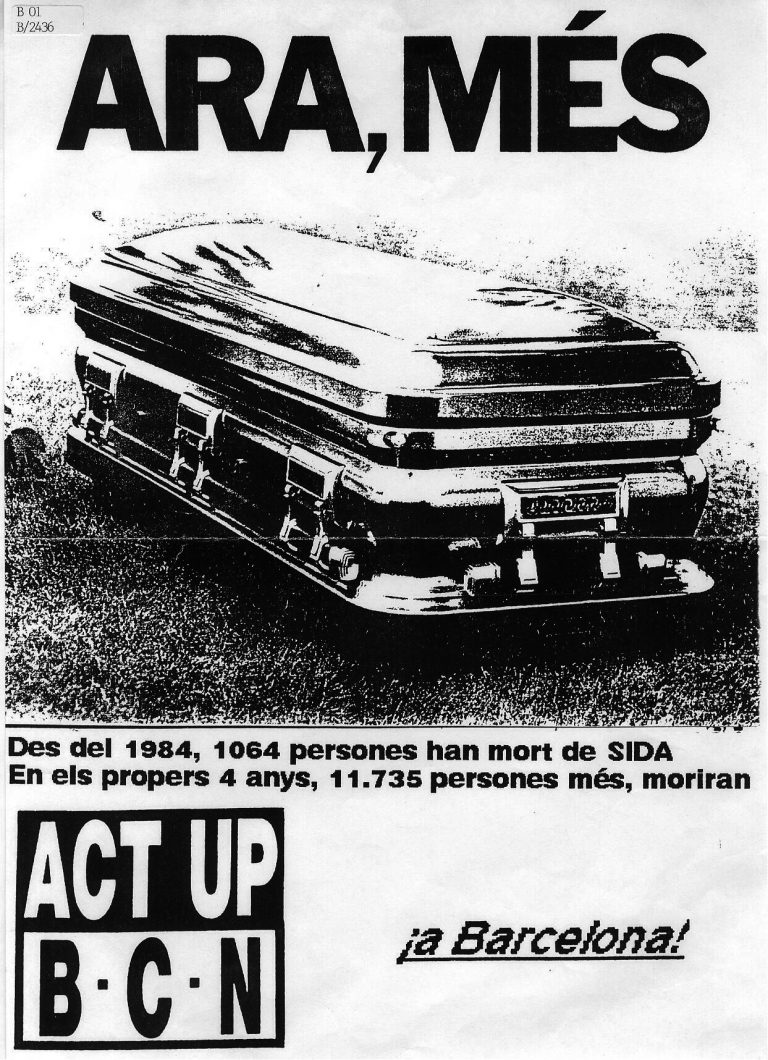

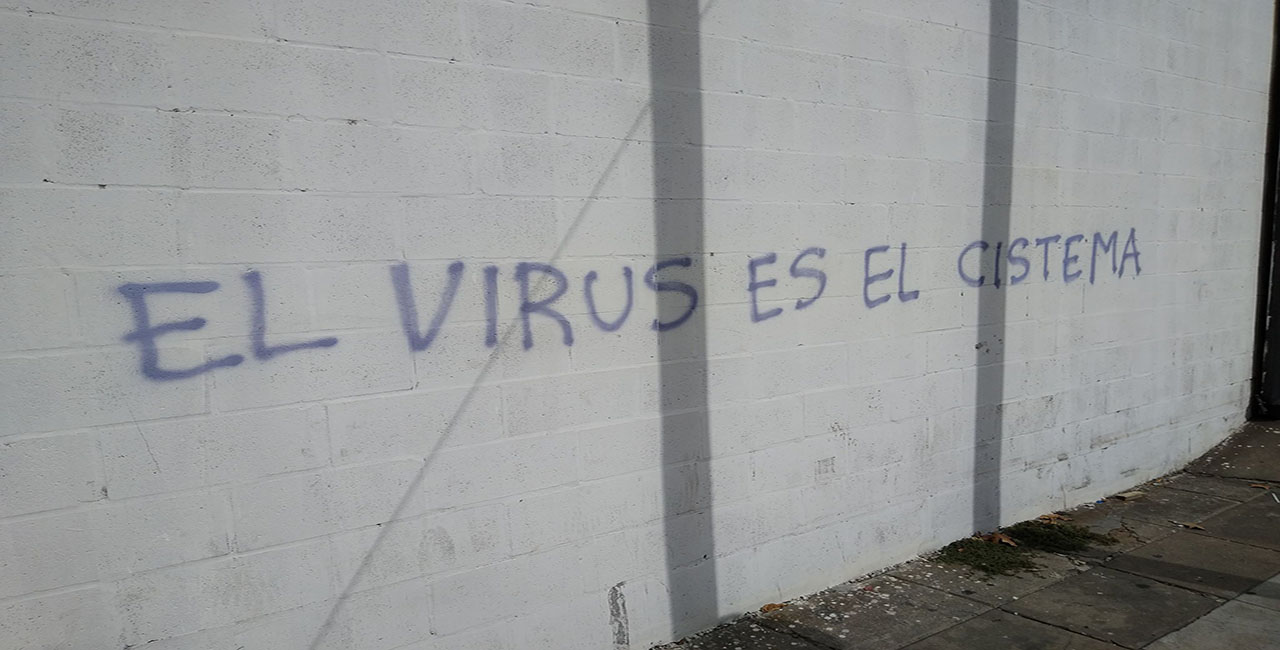

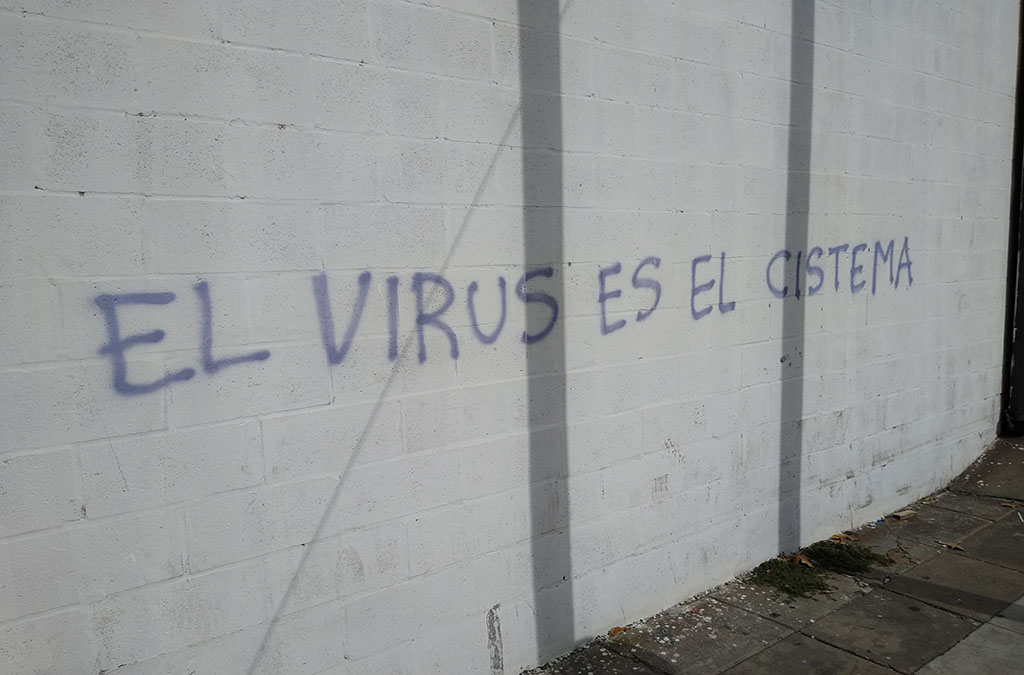

EL EXTRAÑO SILENCIO ANTES DE LA TEMPESTAD. CRÓNICA DE LA PSICODEFLACIÓN #4

CRÓNICA DE LA PSICODEFLACIÓN #4

Armería Martin B. Retting, Culver City, California. Foto: AP.

Por Franco “Bifo” Berardi

4 de abril

Lucia encontró una foto en blanco y negro y me la manda por teléfono.

En la foto, una mujer joven, bellísima, vestida como en los años treinta se vestían las muchachas en los días de descanso. Con ella está una niña. De fondo, un edificio que reconozco fácilmente. La mujer y la niña caminan por via Ugo Bassi, atrás está el frontón triangular del edificio que separa via del Pratello de via San Felice. La joven mira hacia adelante, con la mirada algo ausente, y la niña casi se aferra a su mano, parece reclamar atención, pero la mujer no la mira, no se vuelve hacia ella, mira hacia adelante, fija su mirada en la lejanía.

Esa mujer es mi mamá, y la niña es su prima María.

Inmediatamente me pregunto quién tomó esa foto, quien sostiene la cámara fotográfica. Es Marcello, estoy seguro, su prometido Marcello. El abuelo Ernesto le permitía a Dora salir con él los días de descanso, pero solo si iba acompañada por alguien, un hermano o una niña. Dora parece molesta, un poco desdeñosa, quizás fastidiada por la presencia indeseada de su prima. No voltea para mirarla, mira hacia él, hacia el fotógrafo que capturó ese instante. Fija su mirada en la lejanía, hacia el futuro que imagina, en ese día de descanso primaveral a fines de los años treinta, cuando mi mamá tenía poco más de veinte años, y la tragedia parecía estar lejos. Luego vino la tragedia de la guerra que devastó la vida y desquició el futuro que ella esperaba.

6 de abril

A grim calculus.

El título del Economist de esta semana lo dice todo. Grim significa tétrico, sombrío, y también feroz. Un cálculo triste que nos vemos obligados a hacer.

Es fácil entender de qué cálculo habla la revista que desde hace un siglo y medio representa el pensamiento económico liberal.

Cuánto nos costará en términos económicos la pandemia de coronavirus, y qué tipo de razonamiento nos vemos obligados a hacer, teniendo que elegir entre dos decisiones alternativas: cerrar todo y bloquear casi por completo la producción, la distribución, en resumen, toda la máquina de la economía, o bien aceptar la posibilidad de una hecatombe.

Leo en la revista londinense: «El gobernador de New York, Andrew Cuomo, ha declarado que no debemos poner precio a la vida humana. Esto significó un grito de guerra por parte de un hombre valiente al frente de un Estado quebrado. Sin embargo, al dejar de lado los sacrificios, Cuomo reivindica de hecho una decisión que no tiene en cuenta la cantidad de consecuencias que traerá a toda su comunidad en términos amplios. Puede sonar despiadado, pero ponerle precio a la vida es precisamente lo que los líderes tendrán que hacer si quieren encontrar una salida durante los tormentosos meses por venir. Como en una unidad de terapia intensiva, a veces los sacrificios son inevitables […]. Por el momento, el esfuerzo para combatir el virus parece estar destinado a consumir todos nuestros recursos […].Tanto en una guerra como en una pandemia, los líderes no pueden escapar al hecho de que cada curso de acción impondrá grandes costos económicos y sociales […]. Para el verano, las economías habrán sufrido caídas de dos dígitos en términos del producto bruto interno. Las personas habrán soportado meses de encierro, dañando tanto la cohesión social como su salud mental. Confinamientos de un año costarían tanto a Estados Unidos como a la Eurozona un tercio o más del producto interno bruto, los mercados se derrumbarían y las inversiones se postergarían. La economía podría marchitarse porque la innovación se estancaría. Finalmente, el costo del distanciamiento social podría superar los beneficios. Este es un aspecto de los sacrificios que todavía nadie está dispuesto a admitir».

Totalmente claro: The Economist nos pone frente a un razonamiento que puede parecer brutal, pero que es simplemente realista. Un titular en la revista dice «Hard-headed is not hard-hearted». Ser sensato no significa ser insensible.[1]

¿Cómo negarlo? Gracias a la decisión de interrumpir el flujo de la actividad social y el ciclo de la economía, los dirigentes políticos ciertamente han salvado millones de vidas en los próximos tres, seis, doce meses. Pero, observa The Economist con una coherencia intransigente, esto nos costará un número de vidas mucho mayor en el tiempo que viene. Estamos evitando la hecatombe que el virus podría costarnos, pero ¿qué escenarios preparamos para los próximos años, a escala global, en términos de desocupación, ruptura de las cadenas de producción y distribución, en términos de deuda y de quiebras, de empobrecimiento y desesperación?

Detengámonos un momento.

El editorial de The Economist es razonable, coherente, irrefutable. Pero lo es solo dentro de un contexto de criterios y de prioridades que corresponde a la forma económica que hemos llamado capitalismo. Una forma económica que hace que la asignación de recursos y la distribución de los bienes dependa de la participación en la acumulación de capital. En otras palabras, que hace que la posibilidad concreta de acceder a bienes útiles dependa de la posesión de títulos monetarios abstractos.

Pues bien, este modelo que hizo posible la movilización de enormes recursos para la construcción de la sociedad moderna se ha transformado hoy en una trampa lógica y práctica de la que no encontrábamos la salida. Pero ahora la salida se ha impuesto por sí sola, automáticamente, lamentablemente con violencia. No la violencia de las revoluciones políticas, sino la violencia de un virus. No es la decisión consciente de fuerzas dotadas de voluntad humana, sino la inserción de un corpúsculo heterogéneo como lo es la avispa con respecto a la orquídea, un corpúsculo que comenzó a proliferar hasta volver al organismo colectivo incapaz de entender y desear, incapaz de producir, incapaz de continuar.

Esto es lo que ha dejado la reproducción, ha absorbido enormes sumas de dinero que demostraron servir poco y nada. Hemos dejado de consumir y de producir, y ahora estamos aquí, mirando el cielo azul desde la ventana y nos preguntamos cómo terminará todo esto. Mal, muy mal, dice The Economist, para quien la interrupción del ciclo del crecimiento y de la acumulación parece ser un evento catastrófico que pagaremos con hambre, miseria y violencia.

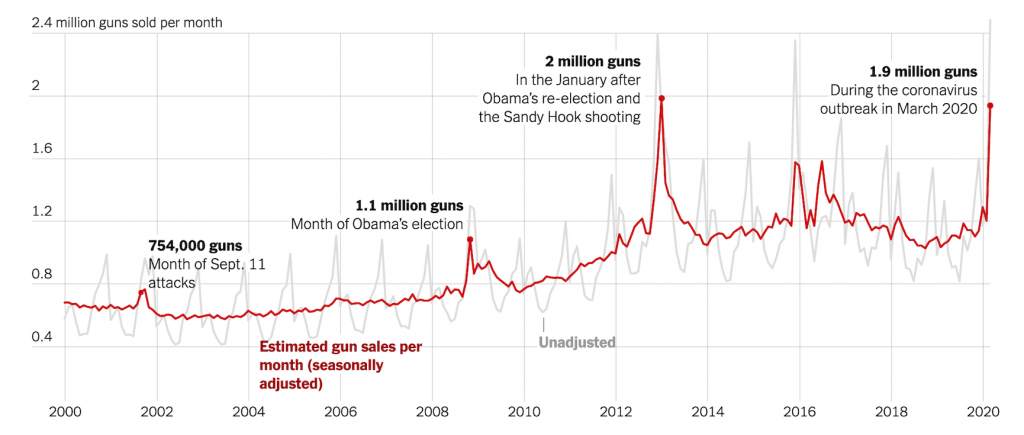

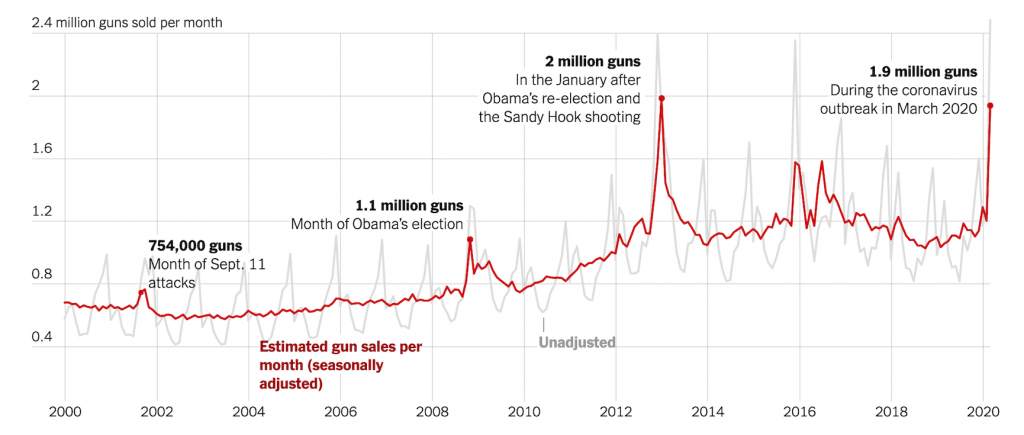

Fuente: New York Times.

Me permito disentir con el catastrofismo del Economist, porque entiendo de manera diferente la palabra catástrofe, que en su etimología significa «giro más allá del cual se ve otro panorama». Kata se puede traducir como más allá, y strofein significa moverse, desplazarse.

Así que hemos ido más allá, hemos llevado a cabo finalmente ese movimiento que las luchas conscientes, determinadas y locuaces de cincuenta años no habían logrado realizar. Todo se ha detenido o casi todo, ahora se trata de reiniciar el proceso, pero según otro principio, el principio de lo útil y no el de la acumulación de lo abstracto. El principio de la igualdad frugal de todos, no el de la competencia y de la desigualdad.

¿Seremos capaces de desarrollar este principio para hacer que la máquina vuelva a funcionar, no esa máquina que antes funcionaba imparablemente, sino una máquina elástica, una máquina quizás un poco más tambaleante, y ciertamente más frugal, pero amiga?

¿Seremos capaces? No lo sé y, sobre todo, no sé a quién sería ese «nosotros» al que estoy aludiendo con mi pregunta. ¿Seremos capaces quiénes?

Ya no la política, ya no el arte del gobierno. La política es incapaz de cualquier gobierno y, sobre todo, es incapaz de comprender. Los pobres políticos parecen estar aturdidos, a los tumbos, ansiosos.

El nuevo juego, el de la proliferación rizomática de corpúsculos ingobernables, pone en la cancha al saber, no a la voluntad.

Por lo tanto, ya no la política, sino el saber.

¿Y cuál saber?

No el saber de los economistas, incapaces de salir de la casa de espejos de la valorización, que traduce el producto en los términos abstractos del cálculo monetario y aumenta el volumen de destrucción a fin de aumentar el volumen de valor abstracto. Sino un saber concreto, un saber que no traduce lo útil en valor, sino en placer, en riqueza.

¿Necesitamos aviones de combate F35? No, no los necesitamos, no sirven de nada, excepto para que le cierren los números a una alianza militar inútil y para hacer trabajar a obreros que podrían producir con más utilidad latas de atún.

Y también porque con un solo avión de combate F35, ¿saben cuántas unidades de terapia intensiva se pueden crear? Doscientas.

Lo sé, estos son discursos de buenos para nada que no saben cuán complejas son las interdependencias, etc. Está bien, me quedaré mudo, y oigamos entonces el discurso de los realistas que repiten la cantinela habitual: si queremos mantener la ocupación en los niveles actuales tenemos que producir armas, ¿verdad?, dicen los realistas de The Economist y los de la derecha y de la izquierda.

Así que seguiremos fabricando armas para hacer trabajar a todas esas personas ocho, nueve horas por día. Y dentro de un mes o dentro un año después de la epidemia seguirá la miseria masiva y luego la guerra. Y la extinción, de la que esta vez solo hemos tenido un bocado de muestra, nos encontrará en su hermoso caballo blanco como en el Triunfo de la muerte que se puede ver en Palermo dentro del Palazzo Abatellis.

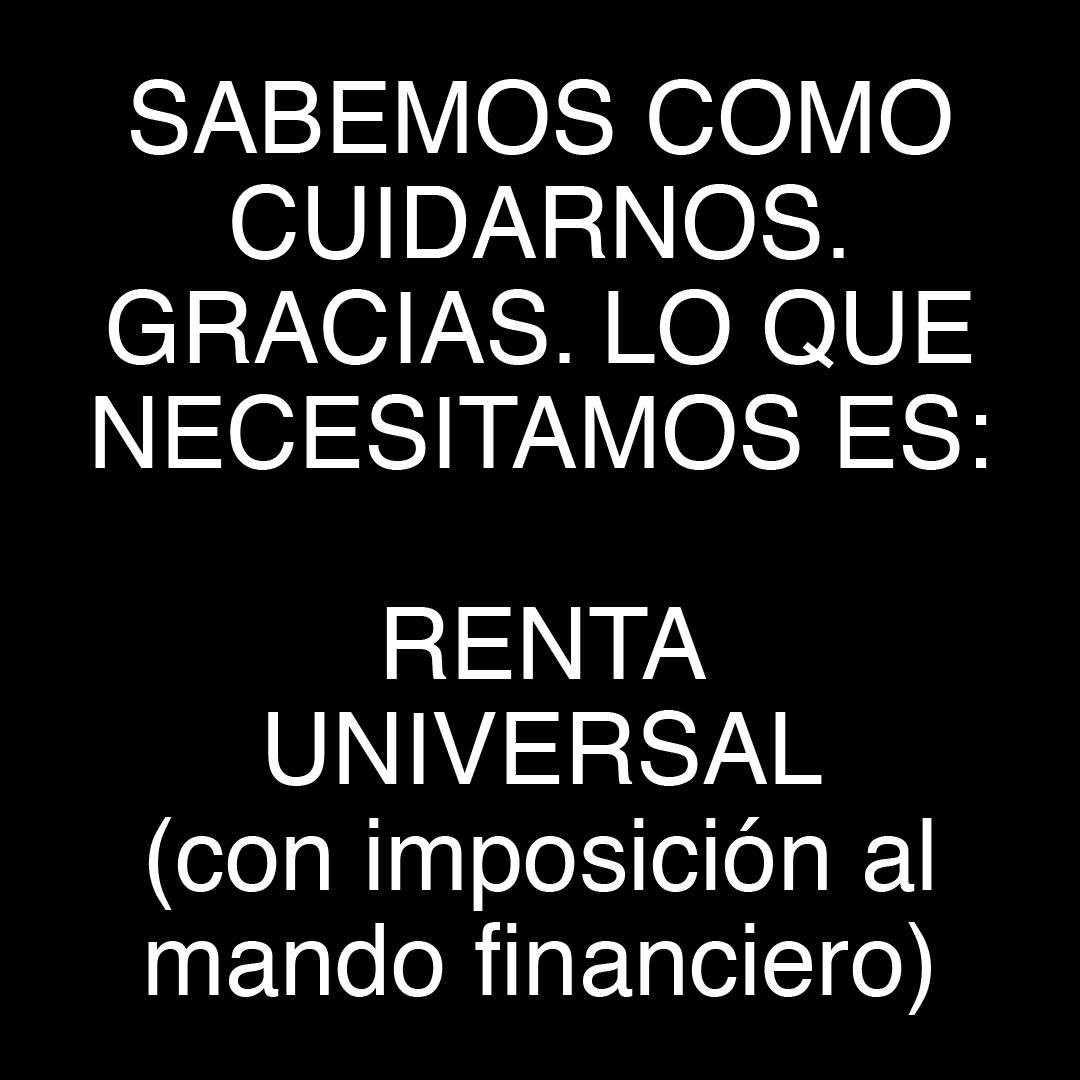

¿Y si en cambio decidimos hacer trabajar a las personas solo el tiempo necesario para producir aquello que es útil? ¿Y si les damos a todos un ingreso prescindiendo del tiempo de trabajo (inútil)?

¿Y si dejamos de pagar por los aviones inútiles que ya hemos comprado? ¿Y si nos cagamos en las obligaciones internacionales que nos exigen pagar sumas enormes para la guerra?

Esta es la cuestión: estos discursos ya no son delirios de un extremista, sino el único realismo posible. There is no alternative.

Me escribe desde Londres mi amiga Penny: «I just sit and write – this strange life has become familiar and calming but there is always calm before the storm» («Solo me siento y escribo, esta vida extraña se ha vuelto familiar y tranquilizante, pero siempre hay calma antes de la tempestad»[N. del T.])

Hay siempre un extraño silencio antes de que se desate la tempestad. Es como decir: lo mejor vendrá cuando el cansado virus se retire. En ese punto, los estúpidos pensarán que es hora de volver a la normalidad.

Los sabios se preparan para la tempestad más grande.

El triunfo de la muerte. Producida alrededor de 1446, autor desconocido.

7 de abril

Después de dos meses de casi total clandestinidad, hoy volvió el asma, y me persiguió todo el día. Acostado en la cama, jadeé sin oxígeno y sin fuerzas para hacer nada.

Al anochecer salgo a tirar la basura: orgánica, vidrio, no diferenciada. Camino lentamente por la plaza de abajo de casa. El Hotel San Donato Best Western está cerrado y con los postigos asegurados. Camino un poco por via Zamboni para ver las torres. No hay nadie en esta calle en la que desde el siglo XII en primavera se amontonan y se cortejan los y las estudiantes.

8 de abril

Tomo el café y miro afuera, a la plaza llena de sol. También hoy está esa muchacha que sale de debajo de la arcada, quizás vive sola en un monoambiente en via del Carro. Tiene una camiseta negra con bordes amarillos, el celular en la mano y hace movimientos de gimnasta. Movimientos un poco torpes; levanta la pierna derecha y permanece así durante unos segundos, pero el teléfono atrae su atención y entonces levanta la pierna izquierda mirando el celular, luego gira hacia la pared, apoya los brazos y realiza algunos movimientos adelante y atrás con la cabeza. Suena mi teléfono, me alejo. Me llaman de Milán para pedirme si puedo enviar también hoy una grabación para Radio Virus.

Vuelvo a la ventana, la muchacha no está más.

Si no fuera porque su representante terrenal ha prohibido considerar la enfermedad como un castigo de Dios, asumiría que el Señor es un viejo chistoso. Primero mandó a Johnson a terapia intensiva, después ha hecho lo propio con el ministro homofóbico Litzman del Estado de Israel.

Desafortunadamente, esta es la única noticia reconfortante que proviene de ese país de racistas. Por lo demás, la crónica política israelí habla de la disputa interminable entre el torturador Ganz, el corrupto Netanyahu y el nazi de Lieberman. Tal vez irán a la cuarta elección en un año mientras el mundo se disuelve a su alrededor, pero ellos están demasiado ocupados en sus riñas para darse cuenta de eso.

Según el Instituto de investigación laboral de Ginebra (OIT), la pandemia provocará el año que viene un aumento de la desocupación cuantificable en alrededor de 25 millones. En Estados Unidos ha habido más de diez millones de despidos en dos semanas, y se espera que el número aumente en los próximos días. Se trata de números sin precedentes, para usar una de las expresiones más de moda en estos días.

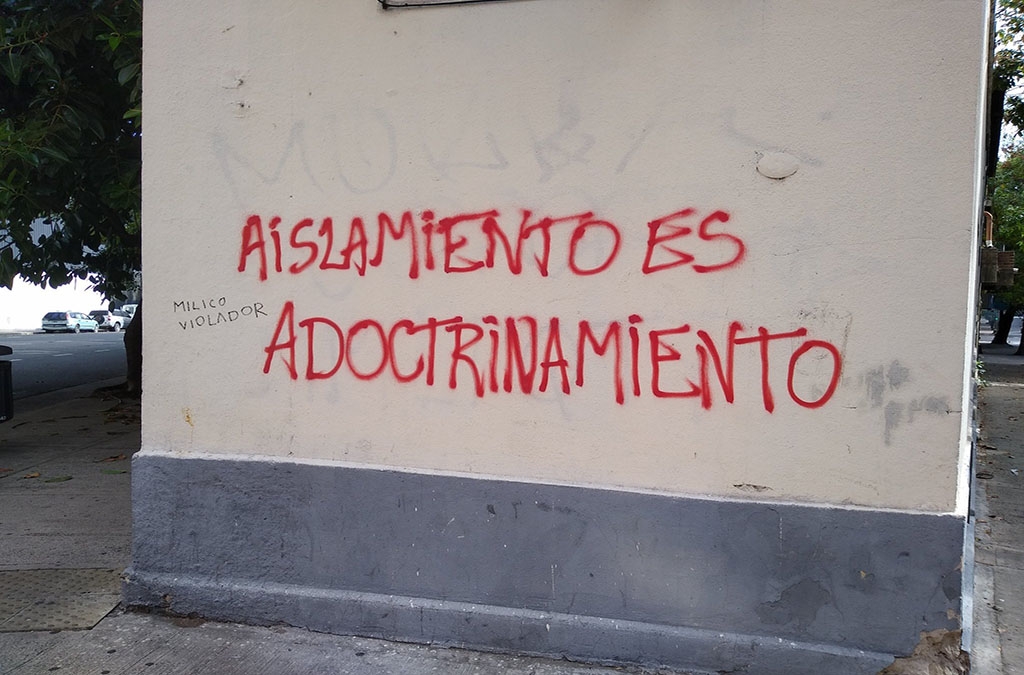

Para hacer frente a un fenómeno de este tipo no serán suficientes las políticas económicas tradicionales. O se recurre a la marginación violenta de una parte enorme de una población de miserables que protestan en las periferias de las ciudades, o se abandona por completo el discurso de la economía moderna, la vieja utopía del pleno empleo, el prejuicio del trabajo asalariado, y se vuelve a comenzar literalmente de cero. Queda una sola certeza: el saber científico acumulado, y sobre todo la potencia viva del trabajo cognitivo, de la invención técnica y de la palabra poética.

Pero el criterio económico que hasta ahora ha regulado las relaciones y las prioridades ha enloquecido definitivamente y quedado fuera de servicio. Y para siempre.

Porque si tratamos de restablecer la antigua relación entre quienes tienen riqueza y quienes deben trabajar para ganarse la vida, entonces la miseria está destinada a generar ríos de violencia, y la desocupación a alimentar ejércitos desesperados y dispuestos a cualquier cosa.

La cuestión sería proceder a la confiscación de espacios y de estructuras productivas.

La cuestión sería regular el acceso a los recursos disponibles en condiciones de igualdad.

No podemos perder el tiempo en la ilusión de volver a la normalidad pasada, porque esta ilusión corre el riesgo de arrastrar lo que queda hacia una espiral de devastación sin retorno. Lo que los consumidores esperaban en los últimos cincuenta años no existe más, y no debe volver, precisamente. Es el sistema de expectativas el que debe cambiar radicalmente.

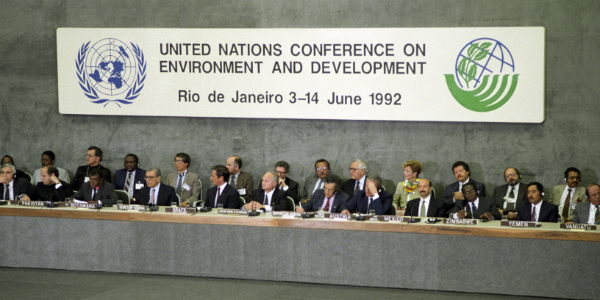

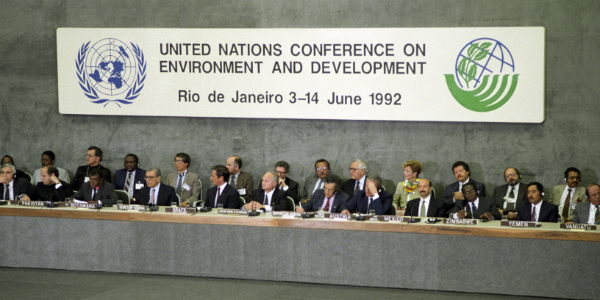

Si me pidieran indicar un evento, una fecha y un lugar que está en el origen del apocalipsis, diría que ese evento es la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992. Por primera vez, las grandes naciones se encontraron para evaluar la necesidad de enfrentar los peligros que el crecimiento económico comenzaba a revelar. En aquella ocasión el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, declaró que «el nivel de vida de los estadounidenses no puede ser objeto de negociación».

Todos estamos pagando por su perversidad, que tal vez sea inherente a la existencia misma de esa nación nacida del genocidio, y cuya riqueza depende de la deportación, de la esclavitud, de la guerra y de la rapiña de los recursos y el trabajo de otros. Esa nación enfrentará pronto una devastadora guerra interna, y merecidamente no sobrevivirá.

Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (ONU, 1992)

9 de abril

Después de un mes de clausura, y sobre todo de incertidumbre por los resultados próximos de la situación, se percibe cierto nerviosismo en la voz de los amigos que llaman, y también en los testimonios escritos o en los análisis que me llegan todos los días por docenas. Por supuesto no leo todo lo que me llega, pero leo muchísimo.

En una lista de correo llamada Neurogreen, hoy recibí un artículo de Laurie Penny, publicado en Italia por Internazionale, pero salido en su idioma original en la revista californiana WIRED, que durante muchos años ha sido la pionera de la imaginación digital futurista y visionaria, y, en última instancia, ultraliberal.

Es extraño leer en esa revista generalmente ultraoptimista un artículo de este tipo, que antes que nada es el relato de una experiencia vivida bastante dramática. Laurie Penny está quién sabe dónde, lejos de casa, y es sorprendida por la tempestad viral. «El capitalismo no puede imaginar un futuro más allá de sí mismo que no sea una carnicería total […]. La socialdemocracia ha sido reinstalada de apuro porque, parafraseando a Margaret Thatcher, realmente no hay alternativa».

150 miembros de la familia real saudita afectados por el virus.

Bernie Sanders se retira, Biden perderá las elecciones (¿o quizás las gane?), asumiendo que las elecciones estadounidenses se realicen.

Ocho médicos murieron en Gran Bretaña tratando a personas afectadas por el virus. Todos eran extranjeros, procedentes de Egipto, India, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka y Sudán.

El cielo de Delhi es el más límpido que se haya visto en años. De noche se ven las estrellas.

Pero Confindustria (La Confederación General de la Industria Italiana, principal agrupamiento empresario del país) tiene prisa por reanudar la actividad, aún si las noticias procedentes de China no son tranquilizadoras: Wuhan reabre, pero cierra Heilongjiang. La batalla contra el coronavirus es como tratar de vaciar el mar con un balde: abrir aquí, cerrar allá.

Quizás ni siquiera deberíamos combatir, porque la guerra se perdió al principio: deberíamos reducir al mínimo nuestros movimientos, deberíamos reconocer que se ha agotado la potencia con la que nos embriagamos en la era moderna. Los que la pagarán más caro son quienes creyeron y siguen creyendo en la ilimitada potencia de la voluntad humana. Comprensiblemente, los hombres patalean, quieran volver a tomar el cetro en sus manos, quieren gobernar su futuro tal como, engañándose a sí mismos, creyeron que lo hacían en un pasado glorioso. Pero el virus nos enseña que la potencia ilimitada era un cuento de hadas y este cuento de hadas ha terminado.

10 de abril

La ANPI (Asociación Nacional de Partisanos de Italia) lanza la propuesta de hacer el 25 de abril un encuentro por la democracia. Acepto la convocatoria y me pongo a disposición para lo que se precise. ¿Cantaré también el himno de Mameli [2] al comienzo de las celebraciones?

Espero el 25 de abril con el mismo espíritu con el que espero la Misa de Pascua del Papa Francisco.

A pesar de mi ateísmo, me hizo bien escuchar a Francisco la otra noche en la plaza desierta. Con el mismo espíritu participaré de la manifestación virtual del 25 de abril. La divinidad que adoran los demócratas es tan ilusoria como el dios de Francisco, pero me hará bien sentir la cercanía de un millón de personas.

11 de abril

En via Castiglione, en las colinas de Bolonia, a dos kilómetros del centro de la ciudad, alguien filmó una jabalina seguida de seis pequeños jabalíes.

En Bruselas, los holandeses reiteran que quien necesite dinero debe firmar una letra de cambio que diga: pagaré. Italia estuvo de acuerdo con los holandeses cuando en 2015 se trataba de imponer a Grecia el respeto por la ley del acreedor. Hoy es comprensible que Italia quiera evitar el tratamiento que se le infligió a Grecia. Pero las nociones de deuda y de crédito parecen hoy bastante incoherentes. La insolvencia está destinada a destruir el sistema de comercio. Aquí también: there is no alternative.

Hablando de Grecia, en julio Stella y Dimitri nos esperan en la islita esporádica. Desde hace más de diez años alquilamos una casita en medio de los olivos. ¿Qué será del verano, de los viajes, del mar? Con Billi rondamos el tema con cautela. Tal vez no haya viajes este verano.

12 de abril

Después de las descortesías explícitas de Rutte y de Hoekstra, la Sra. Ursula intenta endulzar la píldora para los italianos que están muy irritados por la avaricia un tanto ofensiva de los holandeses.[3] ¿Otorgarán un MES[4] sin condiciones? ¿De coronabonos no se habla?

En una cosa, sin embargo, están todos de acuerdo: no debe hacerse borrón y cuenta nueva del pasado. Escuché decir esto varias veces a los negociadores europeos.

¿Por qué un borrón y cuenta nueva les parece a todos una cosa mala? Quizás sería mejor resignarse al borrón y cuenta nueva. «Chi ha avuto ha avuto ha avuto / chi ha dato ha dato ha dato / scurdammoce ‘o passato / simm’e Napule paisà» («Quién ha tenido, ha tenido, ha tenido / quien ha dado, ha dado, ha dado / olvidemos el pasado / somos de Nápoles, paisano»): la profunda sabiduría de estos versos napolitanos es incomprensible para los economistas.

14 de abril

El viejo socialista Rino Formica, en una entrevista publicada por Il Manifesto, observa que no debemos creer que en este momento sobrevivir sea más importante que pensar, como sugiere el lema latino primum vivere deinde philosophari («primero vivir, después filosofar»). Si no filosofamos, analiza el sabio Formica, corremos el riesgo de no saber qué decisiones tomar para, luego, vivir.

Marco Bascetta, por su parte, siempre en el Manifesto, publica una reflexión (confusa pero intrigante) sobre el mismo lema latino, ligeramente modificado: «primum vivere deinde laborare». Y con justeza observa que sin vida no hay mercado.

Agamben ha escrito varias veces que, en nombre de la nuda vida, estamos dispuestos a renunciar a la vida, y me viene a la mente otra máxima latina, que siempre preferí a la mencionada por Formica: navigare necesse est, vivere non est necesse («navegar es necesario, vivir no es necesario») ¿Para qué vivimos si no somos ya capaces de navegar?

Por segunda vez, el Presidente de los Estados Unidos ladra amenazando con suspender o cancelar el financiamiento para la Organización Mundial de la Salud porque dice que reaccionó lenta y equivocadamente ante el advenimiento de la pandemia, o quizás porque tomó una posición pro-China. También amenaza subrepticiamente con echar al experto más respetado del sistema de salud estadounidense, el virólogo Anthony Fauci.

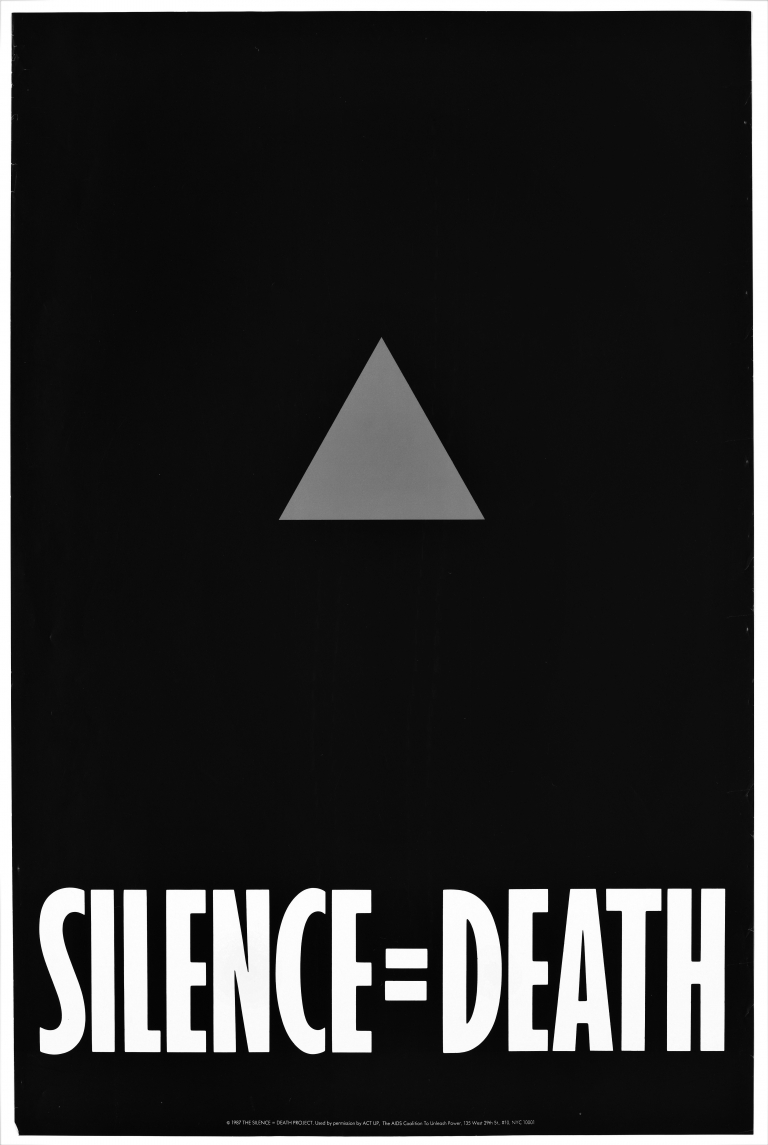

Desde su país en los últimos días han llegado fotos de sacos que contienen cadáveres, que terminan arrojados a fosas comunes excavadas para aquellos que no tienen siquiera los medios para permitirse un funeral y una sepultura. Esto, cerca de la metrópoli cosmopolita de Nueva York. Muchos se escandalizaron, pensando que se trata de una consecuencia del virus maldito, que obliga a los estadounidenses a renunciar a los debidos funerales y al respeto por los fallecidos.

Error.

Esas fotos no son una noticia, no tienen mucho que ver con la epidemia.

En ese país, de hecho, aquellos que no tienen nada y mueren como perros generalmente son sepultados de esa manera, por sepultureros que están detenidos en alguna prisión, en una fosa común en la periferia fétida de una ciudad muy rica. Esa es la normalidad a la que muchos desean rápidamente volver.

Fosas comunes en Nueva York. Foto: Reuters.

15 de abril

En California, grupos de personas sin casa ocupan departamentos y casas en venta que, en este punto, nadie nunca comprará. Noticia reconfortante. En Lagos, los ciudadanos de algunos barrios se arman para defenderse de hordas de ladrones que por las noches entran a robar en donde se pueda robar, aprovechando el toque de queda. Noticia inquietante.

Pero quizás se trata de la misma cuestión; quizás se trata de que, en tiempos como estos, en tiempos como los que se preparan, la propiedad privada se convierte en algo inestable, débil, frágil. En algo retorcido.

Leído en Facebook:

«Qué feo clima se ha creado.

Salís con barbijo y guantes para comprar comida o periódicos, prestá atención, todos se miran con sospecha entre sí y si alguien se acerca demasiado hay una actitud de pánico casi de terror.

Si salimos de este virus, ¿saldremos también de este comportamiento?

No lo sé.

¿Nos miraremos torcido para siempre?»

Notas

[1] Como hard-headed significa «pragmático», «racional», «sensato» (y no «cabeza dura», como sería si se tradujera literalmente), es difícil mantener el juego de palabras del inglés. Algo aproximado sería «Tener cabeza fría no es tener corazón frío», pero parece preferible una traducción más ajustada al sentido que a la estructura de la ocurrencia [N. del T.].

[2] Il Canto degli Italiani (Canto de los italianos), compuesto en 1847, es conocido también como Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia) por su primer verso e Inno di Mameli (Himno de Mamelli) por el nombre del autor de su letra, Goffredo Mamelli. Durante el régimen de Mussolini, fue utilizado entre otros cantos por las organizaciones antifascistas, en contraposición a los himnos oficiales, y en la Segunda Guerra Mundial fue particularmente adoptado por los partisanos junto a canciones como Fischia il vento y Bella ciao. Desde 1946 es el himno nacional de la República de Italia. [N. del T.]

[3] Las alusiones son a Mark Rutte, primer ministro holandés, Wopke Hoekstra, ministro de finanzas holandés, y Ursula Von Der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea. [N. del T.]

[4] El Mecanismo Europeo de Estabilidad, también llamado Fondo salva-Stati (Fondo salva-Estados), es un organismo mutigubernamental regional, fundado en 2011 para asistir económicamente a los Estados de la Eurozona con dificultades financieras. [N. del T.]

*El artículo original fue publicado en Nero Editions. Traducción para Sangrre de Emilio Sadier.

TÍTULOS RELACIONADOS